The Nutcracker(1)音楽ばなし

20150616

くるみ割り人形。ご存知バレエの超有名曲。地元の舞踊、オーケストラ、合唱のコラボレーションによる伊那公演が先日行われました。オケはもちろん伊那フィル。私は打楽器での参加。

くるみ割り人形はアマチュアオケのコンサートでもよく演奏されるポピュラーな曲で、大方は「葦笛の踊り」「トレパーク」「花のワルツ」など親しみやすい小曲を並べた、演奏時間20分強の組曲版での演奏です。しかし今回はドドーン!と、正味1時間半の全曲演奏に挑戦しました。

組曲版と全曲とでは、曲の構成・意味合いが本質的に異なります。ひとことで言うと、ストーリーがあるかないかです。

(第一幕)主人公クララがクリスマスにくるみ割り人形をプレゼントされます。皆が寝静まった夜、鼠の王が率いる鼠の兵隊たちが襲ってきます。くるみ割り人形は兵隊人形を率いて応戦します。クララの助太刀で人形軍は勝利を収め、人形は凛々しい王子の姿に変身します。王子はクララをお菓子の国に招待します。(第二幕)そこは、夢のように素敵な世界でした…

組曲のほとんどは、お菓子の精たちが次から次へと繰り出す第二幕の華やかな踊りです。ストーリーとはあまり関係なく、バレエらしい賑やかなナンバー(もちろん踊りも、音楽も、魅力的ですが)が8曲並べられたものです。

それに比して長大な第一幕はまさに波乱万丈。甘いまどろみから激烈な闘いまで、チャイコフスキーがその力を振り絞った素晴らしい音楽が、精緻に、ダイナミックに繰り広げられているのです。白状すると、今回演奏することが決まるまで全曲を聴いたことがありませんでした。いや、お恥ずかしい。

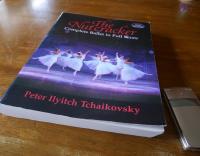

同時に、演奏するのがこんな大変な曲だとも想像しませんでした。写真は指揮者用のスコアです。実に511ページ、中はびっしり音符だらけ。練習に取り掛かったのは昨年11月末ですが、いや難しいのなんのって。ページをめくるたびに新しい曲が現われるということは、ある部分が弾けても、他の箇所に応用がきかないということです。気持ちの切り替えも大変で、「次に始まるのがどんな曲だか思い出す」のに最後まで苦労した人も多かったのでは。

続きます。

関連リンク: 手作りの演奏会 くるみ割り人形上演 (伊那谷ねっと)

どうなる新国立競技場日々雑記

20150610

「もうめちゃくちゃ」第2弾。国と東京都で負担を押しつけあっている新国立競技場、さて、どうなるのでしょうか。

私は以前からこの話題に興味を持ってネット記事などフォローしておりました。そもそもの出発点は、イラク出身英国在住の女性建築家、ザハ・ハディド女史のすごいデザインがコンペで採用されたことにあります。

「巨大なイカ」と評された奇怪な姿。当初の予想をはるかに超えた巨額の建築費の見積もり。そしてあまりの巨大さゆえに、都民のオアシスである神宮外苑の景観を完全に破壊してしまうとされました。だいたいザハ自身が、コンペに勝ったと聞いて「ホントにこれ作るの?」と言ったとか言わなかったとか。(当初プランの予想図はいろいろなサイトで見ることができますから、ぜひご覧を)

1300億円の予算で作る前提のコンペで、3000億を要するザハ案が選ばれた審査の過程はいまだに公開されず、多くの著名な建築家から猛反対の声が上がり、いくら何でもこの建築費は困るとの意見もあり(当り前)イカの足を撤去してデザインをやり直したのがこの写真です。首と手足を引っ込めた「ガメラ」ですか、今度は。

競技会には必須のサブトラックを置くスペースもない。年数回のコンサートやイベントの雨天対応のために会場全体を可動式の屋根で覆う、そのために巨額の建築費と維持費が…となると、本来は何のための建物なのか、という疑問が出るのも当然でしょう。

だいたいこれまでの国立競技場では何故いけないの、耐震補強をして仮設の客席で収容人数を増やせばいいじゃん、という声は無視され、旧競技場はすでに解体されてしまいました。

建築費用については先月、本体整備1388億円、周辺整備237億円、合わせて総工費1625億円とする基本設計が承認されています。これでも既に325億円の予算オーバー。しかしこれは2013年7月時点の単価による概算で、しかも消費税率は5%で計算されており、資材や人件費の高騰を考えると、とてもこの金額ではできないだろうと言われます。

ちなみにロンドン五輪メインスタジアムの建設費は800億円、北京五輪の「鳥の巣」は500億円だったそうな。(wikiによる)その他に年間維持費が35~45億円とか。横浜やさいたまスタジアムの6~8倍。これだけ複雑な建造物ですから、何十年後かの将来、予想される大規模改修費は975億円だと。めまいがしそうな巨費です。

「国立競技場」の建設費を東京都が出すのは確かに筋が違いますが、実際に競技場のメリットを一番大きく享受するのは東京都民でしょう。ですが考えていなかった余計な費用を出すことになる都側の困惑もわかります。

今からでも、身の丈に合った計画を作り直すわけにはいかんのですかね。お金の面でも、機能の面でも。当局のメンツもあるでしょうが、ザハ案に固執しなければならないのか。新競技場で行われるラグビーワールドカップは2019年9月、あと4年余りに迫ってきています。

もうめちゃくちゃ日々雑記

20150604

昨日今日の新聞。突っ込みたくなるようなニュースが山ほどありますね。今回はFIFAの話ですよ。

総会を前に理事たちが一網打尽にされ、「私は無関係」と居直って会長に再選されたブラッターはわずか4日後に辞任を表明。事務局長の不正も摘発。大方ではうすうす「きっとそんなこともあるに違いない」と思われてきたダーティーな部分が、いよいよ明るみに出ようとしています。

だいたい再選されたばかりで何で辞任表明なの、と思いますが、選挙の前に辞めてしまえば、対抗馬のヨルダンのアリ王子が信任されることになります。そうなると、新しい体制に自分の息のかかった理事を送り込むなど影響力を保持することが難しくなる。いったん会長選でアリ王子の芽を摘んでおいて、ゆっくり次期政権を思い通りに作ってゆく狙いだといわれます。

ブラッターはヨーロッパ-スイスの人ですが、UEFA(欧州サッカー連盟)にはずっと嫌われてきた一方、途上国のサッカー発展にはいろいろと援助をしてきたことで絶大な人気を博してきたのだとか。これまでの任期中、ワールドカップの出場枠を途上国中心に拡大してきたことが、結果的に(意図的に?)それまで過半数を占めてきたヨーロッパ勢の存在感を引き下げることになったということですから、我々アジア圏にとってはおかげさまな一面もありました。

巨大な金が動くスポーツ組織です。IOCの例を引くまでもなく、賄賂や不正がうごめく温床となっても不思議はありません。これまでもサッカー界には不可解なこと、不愉快なこと、たくさんありましたからね。日本開催がほとんど決まっていた2002年ワールドカップに、何故か韓国が割り込んできて共同開催になったことなんて、不愉快の最たるものでしょう。訳が解らないとしか言いようがありませんでした。

人心を一新し、透明度の高いクリーンなFIFAにできるのか。スポンサーたちも厳しい目を光らせています。会長の後任にあのジーコが意欲を見せているそうですが、彼にどれほどのマネジメント能力があるのでしょうか?何しろ我々はかつて「ジーコジャパン」の体たらくを見ているだけに。

とりあえず、2022年開催予定のカタールは、選定を見直した方がいいですね。どう考えても無理があります。酷暑を避けて冬開催にしようなんて、後出しジャンケンもいいところです。ま、見直したからって、そう簡単に日本開催になるとは期待していませんけど。(アメリカが本命なのだとか)

トマトの水 飲みもの、お酒

20150531

昨夜の地震。我が家では家族でテレビを見ながら晩飯を食べておりましたが、誰ひとり揺れに気づいたものがおりませんでした。ご近所の諏訪周辺では結構揺れたそうですが、やっぱり通説の通り「駒ヶ根は地盤が固く地震に強い!」ってことなら、ありがたいことです。

震源が地下590㌔というのも、マグニチュード8.5というのも、すごいですね。津波がなくてほんとに良かったですが、どういう仕組みなのでしょうか。

さて先日スーパーで見つけ、つい買ってしまった新製品「いろはすとまと」。試してみると、なかなか良いではありませんか。

私はいわゆる「フレーバーつきの水」は中途半端な風味があまり好きではなく、いろはすも「みかん」味のはどうも人工的、不自然な気がして買っては飲みません。トマト味のも人工的には違いないのですが、いっそここまで来ればそれもありかな、と。果汁は入っておらず「トマトエキス」なるものが入っているそうですが。

適度な青臭さがいいですね。ほんのりした甘味も、このくらいなら丁度いいかも。トマトジュースにはない爽やかさ。高校生の息子の周辺での評判は「微妙」だということです。

以前オエノンから「ラ・トマト」という透明なお酒が出たとき、展示会で試飲して気に入り、少し仕入れて売ってみたことがありました。今も同社のラインナップに名を連ねています。これはおいしいのですが、どういうシチュエーションで飲んでもらえばいいのかちょっと難しさも感じました。度数が18度とやや高く、といって水などで割っては肝心のトマトの風味が薄れてしまいます。

だから、「ラ・トマト」を「いろはすとまと」で割ればいいんだ。そうすればトマト味はそのままで、アルコール度数を低くすることができる。

そんなめんどくさいこと、多分しないと思いますが、いろはすは風呂上りにゴクリとやろうと思って、何本かまとめて冷蔵庫に冷やしてあります。

ライバル前哨戦日々雑記

20150527

「ハンカチ以来パッとしないわね、早稲田さん」

「ビリギャルって言葉がお似合いよ、慶應さん」。。

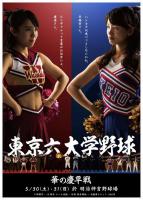

先週、94連敗中だった東大が久々の一勝を挙げ、話題になった東京六大学野球。今週末には伝統の早慶戦が行われますが、応援団が作ったポスターが秀逸だとネットやメディアを賑わせています。

野球部選手編、応援リーダー編、チアリーダー編、吹奏楽団編、マスコットキャラ編と5種類のポスターがあり、左右に陣取った両校代表がにらみ合って相手を挑発しています。もちろん慶應向けポスターは「慶早戦」、早稲田向けは「早慶戦」と使い分けられています。(私ゃ、そこまでこだわらんです)

中でもチアリーダー編がいいですね。「お高くとまっていて慶應っぽい」だの「早稲田の子の腹筋割れててすごい」だの、ネットすずめが口々に勝手な感想コメントをしているそうですが、確かに慶應、早稲田ともそれぞれのイメージを体現したような子がモデルになっていると思えます。(リンク先の記事を見れば、慶應チアリーダーの池田さん、滅茶苦茶かわいいではありませんか)

ポスターの企画は慶應側が発案し、両校合わせて5万円という低予算で作られたのだとか。慶應が実際に印刷したのはわずか5枚(1パターン1枚だけということ?)だそうですが、掲示が終わればすさまじい争奪戦になるのでは。

それがネットで数日の間にこれだけ拡散し大きなプロモーションとなったのですから、費用対効果抜群で、素晴らしいアイデアでした。

春のリーグ戦は早稲田が優勝に王手をかけており、あと1勝すればその時点で早稲田優勝。慶應が二連勝なら両校同率となり、優勝決定はプレーオフに持ち込まれます。5年前の秋季リーグ戦と同じ状況です。

この時は慶應が連勝し大変な盛り上がりになりましたが、プレーオフでハンカチ王子斎藤佑樹にひねられてしまいました。(2010年11月の当ブログで書きました)ハンカチ以来パッとしない早稲田に、今回は果たして三連勝できますか。

関連リンク: 日刊スポーツ:「ビリギャルお似合い」早慶戦で挑発ポスター

真空地帯しごと

20150525

今年のお花見、観光バスの台数が少なかったのは、どうやら雨のせいばかりでもなかったようです。日経長野版の記事にありました。

3年前に関越道で起きたツアーバスの事故を受けて(原因は運転手の居眠り、バスが真っ二つ、死者7名負傷者39名、ほんとうに悲惨な事故でしたね)国土交通省がバス事業のあり方を見直したのがきっかけです。ワンマン運行の上限距離はそれまで一日670㌔だったのが、500㌔(昼間)に短縮されました。

670と500、この間の距離を走るツアーバスでは当然のことながら、それまで運転手一人で開催できたツアーが二人必要となるわけですから、料金が跳ね上がります。これまで移行措置がありましたが、今春から本格的な施行となりました。

新宿駅から駒ヶ根インターまでは約230㌔。ちょいと周辺を走ればもう、往復500㌔をオーバーしてしまいます。つまり、今回の措置の直撃を受けたのが、当地を含めた伊那谷一帯だったわけです。地元温泉協同組合の話では「日帰りバスツアーはだいたい半減、宿泊客も二割減」だったということです。

ちなみに西方面は滋賀県栗東市あたりが244㌔で、限界です。大阪も京都もエリア外となってしまいます。まさしく「真空地帯」、観光を大きな柱にしている当地にとって、まったく由々しき事態です。

乗客の安全のための今回の措置には文句のつけようはなく、やむを得ないことだと思います。その上で、立地というどうにも変えようがない条件下で、私たちに何ができるかを考えるべきでしょう。

日経ではよく取材したようで、各地団体の対処方法についていろいろと書かれています。県ではバスに補助金を出す仕組みを考え、鉄道(特急あずさ)から乗り継ぎできるバスの充実を図っている自治体もいくつもあるようです。

首都圏からの距離のハンデは、関係者個々の努力ではどうしようもないことです。行政には何とか、立地ハンデを克服できるような支援を行ってほしいですし、地元も少々の料金アップを跳ね返すだけの魅力的なプランを考えていかねばなりません。まあ、こんなことはずっと以前から言われてきたことですが、いよいよお尻に火が付いたわけですから、本気になって知恵を絞っていきたいものです。

「おいしいもので人を呼ぶ」ことだって、言うまでもなく今では大事な要素ですから、せめてこの方面で何かお役に立てないか、と思っています。

おねえさん 大ばってき!日々雑記

20150517

人気番組「ブラタモリ」が4月から舞台を全国に広げて再開しました。タモリがこれまで平日昼間に生番組を持っていたため、地方ロケのスケジュールを組むことが難しかったそうですが、新シリーズでは長崎に金沢にと歴史ある街を訪れて、楽しい痕跡探しを見せてくれています。

今回からタモリの相手役として登場したのは、桑子真帆(くわこ まほ)アナウンサーです。TVデビューの時から知っていますとも。桑子アナの初赴任地は長野放送局ですから。

出てきた頃はまことに垢抜けず、それに加えて見るからにお化粧慣れしておらず、綺麗な人なのにもったいないと思っておりました。うちの子供たちなど彼女が画面に出てくるたびに「○○○だ!」と喜ぶような、そんな感じでしたな。(○の中には適当な動物の名を入れてください)

ニュースを読む様子もだんだん安心感を漂わせるようになり、○○○みたいなお化粧もなくなり自然なやわらかい表情になった頃、彼女は長野局から広島局へ異動してしまいました。寂しい思いをしたのも束の間、何と彼女は、子供番組「ワラッチャオ!」のおねえさんとしてBS放送で全国のTVに毎週現れるようになったのです。

この番組は、ドックンやらキャサリンやら、着ぐるみのキャラクターたちが毒舌でおねえさんをいじり、桑子おねえさんも負けじと奮闘する設定で、子供たちはもちろん大人のファンも実は少なくない人気でした。大人向けに再構成した「夜のワラッチャオ」という特番まで放送されました。(私もこれを見て番組の存在を知ったのです)

ここに登場する桑子アナのはっちゃけぶり、ドジぶりたるや、とてもアナウンサーとは思えぬ大活躍でした。キャラクターに無茶振りされるコントにも懸命に立ち向かい、毎回最後に行われる「はんせいかい」では番組中の失敗を厳しく指摘されても明るく笑い飛ばし、「デンタリズム」なる歯磨きの歌をソロで歌ってしまう、こんな女子アナがNHKにいたでしょうか?

そんな桑子アナがブラタモリという人気番組に起用されたことは、大変嬉しく、素晴らしいことです。超大物芸人タモリを相手にして臆することなく(少なくとも見た目では)、番組の雰囲気づくりに大きく貢献しています。

ワラッチャオのシーズン最終回で、いつも意地悪なキャラたちがおねえさんの大抜擢を喜び、応援してくれていました。私もこれから、さらに楽しませてもらいましょう。(平日夜7時のニュースにも少しだけ出演しています)

沼サン食べもの

20150508

「沼サン」という食べ物が静かなブームだそうですよ。少し前、日経MJ「創作『沼サン』SNSで育つ」なる記事で取り上げられておりました。

沼サンというのは、岩手県に住む陶芸家、大沼道行さんが考案したキャベツたっぷりのサンドイッチのこと。大沼さんのサンド、略して「沼サン」ということです。この2月、大沼さんの奥様がインスタグラムにレシピを公開したところ話題となり、自作の沼サンを投稿する人が出てきました。それをクックパッドが紹介して火がついたのだとか。

作り方はまことに簡単。

1)食パンにスライスチーズとベーコンを乗せ、もう一枚の食パンと一緒にオーブントースターで焼く。

2)焼きあがったもう一枚のパンに粒マスタードを塗る。

3)大量の千切りキャベツをマヨネーズと黒胡椒で和え、パンに「これでもか」というくらい乗せて重ね、押さえつける。できあがり。

これだけです。私も作ってみましたが、あっという間にできます(キャベツをササッと千切りにするのは、まあ妻に任せます)。ベーコンはただ乗せてトースターでは、火の入りがちょっと弱いと思うので、別にフライパンでカリカリにした方が味も食感もいいです。手間は増えますけど。

巷ではさまざまなバリエーションが工夫され、レシピを投稿されているようです。目玉焼きやアボカドなど具をプラスするとか、キャベツを和える調味料をあれこれ考えるとか、キャベツにオニオンや人参、カイワレなどをミックスするとか。「具にコロッケや焼そば」なんて例も書いてありましたが、それって既に沼サンではなくコロッケサンド、焼そばパンですよね?

千切りキャベツを大量に使いさえすれば、あとはまあ何でもいいのでしょう。(他の具が何もなければ、コールスローサンド?)キャベツの味は出来上がりにかなり影響すると思います。ぜひお試しを。

たけのこ尽し食べもの

20150503

ゴールデンウィーク、おかげさまで穏やかな良い気候です。山の幸にありつける季節になりました。

妻が職場の方から大量のたけのこを頂戴しました。何度かに分けていただいたのですが、実に20本以上です。感謝感激。初物ですからね、心していただきましょう。

といっても、凄い量です。我が家のガス台をフル回転させること半日。この日の夕食には5種類のたけのこ料理が…

天ぷらに若竹汁は、基本中の基本。牛肉と合わせた煮物。ちょっと変化球で、細切りにしてガーリックを効かせてベーコンと一緒に炒めたのと、自家製の穂先メンマ「やわらぎ」風に。

(「やわらぎ」はご存じない方もいらっしゃるでしょうが、桃屋の瓶詰で、メンマの穂先の柔らかいところだけを集めて辣油で味付けしたものです。我が家の好物で、食料棚から切らしたことはありません)

シャキシャキのうまさ。たらふくいただき、堪能しましたな。たけのこは竹の成長細胞が集積している部位で、採れたてのものは凄いスピードで伸びていくエネルギーが充満しているのだ、とよく言われますが、まったく実感します。季節のものをおいしくいただける幸せに、感謝です。

まだまだたくさんありますよ。あとは、たけのこご飯にして、それから…

ネパールの大地震に…日々雑記

20150427

ささやかながらネパールとつながりを持つ者として、今回の大地震には激しく心が痛みます。。

1997年11月、駒ヶ根を拠点とするNGO「トカルパのひかり」のスタディーツアーに参加し、仲間たちと一緒にカトマンズ近郊の山村を訪れ、ホームステイをする機会を持ちました。車道が通っておらず徒歩で山道を2時間近く登ってようやくたどりつく場所です。

青年海外協力隊のOB、半田好男さんが村の人々と共に始めた識字教室を支援してきた私たちは、新たな展開として現地での現金収入獲得のため、村の女性たちに裁縫の手ほどきをすることにしました。このときは4人の洋裁の先生たちが足踏みミシンを教え、私は記録係(ビデオ担当)として同行しました。

水道のない村の毎日は、水汲みから始まります。この村には基本的に平地というものがなく、斜面にへばりつくようにして家があり、隣家へ行くにも急坂を上り下りしてゆかねばなりません。タタミ何枚分かの細長い棚田がびっしりと斜面を埋め尽くしています。

村を挙げての大歓待をしてくれました。食事は一日二食。ほぼ毎日同じ内容で、煮豆や青菜の炒め物、野菜のごった煮などをご飯にかけて食べます。ダルバートというそうですね。動物性蛋白質が極度に少ない食生活のため、怪我をするとなかなか傷がふさがりにくいのだとか。

この村で過ごした数日は、忘れられない体験でした。一日一日を生きて過ごすことに真剣にならなければならない生活。怠惰や娯楽とは無縁です。子供たちも水汲み、草刈り(家畜の餌)など家族の働き手として期待されています。小学校に入学する子供の中で卒業できるのは、ほんの一握り。この貧しさの連鎖を何とか断ち切るには、教育の力が大きいのです。

このときホームステイしたカリカ村、訪れたトカルパ村でも、この地震で家屋は九割がた倒壊し、それぞれ何人かの犠牲者が出ていると情報が入っています。長い年月をかけて作られた棚田もどうなっていることでしょう。重機が入れるような場所ではなく、水も食糧も資材も、山道を人の手で運ばなくてはなりません。

首都カトマンズの様子はTVで報道されますが、同じようなところがネパール全土で何百か所とあるはずです。いったい私たちに、何ができるのでしょうか?