牛乳余ってますしごと

20211230

今月は書ききれなかったトピックがいくつもありましたが、中でも広く話題になったのは「牛乳できすぎて廃棄されちゃう問題」かなと思います。もちろん弊社の商売にも関係は深いです。

以前からバター不足が叫ばれ、生乳を増産するべく何年もかけて乳牛の頭数を増やしてきたところに、コロナで外食需要が減少して学校給食が休みになる年末年始に5,000トンの牛乳が廃棄される見通しになった、といわれました。

岸田総理が記者会見で国民に消費を呼びかけるなど、暮れも押し迫ってからあちこちで牛乳を救えキャンペーンが行われていますが、こんなこと何か月も前からわかっていたでしょうにね。私どもにとってはお客様に要望通りきちんとバターを納入できるか、毎年綱渡りのような12月でしたが今年は安心できました。

搾乳をストップすれば牛は乳房炎にかかって死んでしまいます。あわてて「バターを増産すれば」なんていう人もいますが、そんなこと言われなくてもやっているに決まっているでしょう。日本中のバター工場はフル回転だったはずです。飲用牛乳と加工用牛乳の価格差だとか大生産地である北海道の農業を支配?するホクレンの利権だとか、牛乳の生産→流通→加工→消費のサイクルにさまざまな矛盾があることは事実です。

農産物というのは天の恵みであって、人間の左右できない要素がたくさんある、としか言いようはないですねえ。牛が乳を出すようになるまで3年かかるそうですが、基本的に保存のきかない品で、短期的な需要の増減にまで対応なんてできませんよ。そういうものだと思わなくちゃ仕方がありません。

国民がこぞって協力し牛乳を1本ずつ余計に飲んでみたところで、また同じようなことは起こってしまうでしょう。いつも製造日を確かめながら牛乳を買っていた人々がみんなでロングライフ牛乳に切り替えるのは有効かもしれませんが、賞味(消費)期限絶対主義に染まった日本の消費者のマインドを切り替えるには大変なエネルギーが要りそうです。

私は子供のころから牛乳大好き。一人暮らしの学生の頃は2日で3パックの牛乳を飲んでましたが、最近は飲量が激減していることは否めません。年末年始は他に飲むものもいろいろあり(年末年始だけじゃない)牛乳を飲む場面は考えにくいですが、微力ながら消費に貢献しましょうかね。リンク先の記事はおかしなことも書かれていますが、目についた中では分かりやすいかと思いました。

今日で弊社も仕事納め。雪の中、年内最後の配達に出た車も皆帰ってきました。何度も書いたようにさんざんな一年でしたが、新しい年が望み多き年になることを願っています。皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください。

第九終わる音楽ばなし

20211227

10日もご無沙汰してしまいました。この師走、ありがたいことにもう忙しくて忙しくて…。目標にしている年間100記事に届いてから、ついつい後回しになっておりました。この間に本欄を訪問くださった方、申し訳ありませんでした。

さて昨日、第九公演が(殴り合いになることもなく)無事終了しました。三週前に合唱合わせをした記事を書きましたが、合唱もオケもそれから格段の進歩があり、前日にマスクを外してもらってリハを行ったときにはその変貌に驚きました。本番では集中力もあってさらに良くなり、とてもいい形で演奏ができました。公式発表ではありませんが久しぶりに千人近くの大勢のお客様もお迎えでき、じつに気持ちが良かった!

地元4人のソリストは皆さん安定感のある方々で、前回の練習でもう大丈夫と思いましたが直前にブレスの場所を整えさせていただいたりして、本番はさらに素晴らしい歌を披露いただきました。

第九の第4楽章は人々の心を集める不思議な力を持つ作品だと思います。もちろん歌詞自体がそのような意味合いを持っていますが、誰にもわかりやすい曲想で日頃音楽に馴染みのない人のハートにぐいぐいと迫ってくる曲の構成がすごいですね。そこをあざといという人もいますが、私はこの曲のシンプルな魅力に気持ちをゆだねたいです。

今回は伊那フィルのみならず、南信地域の4つのアマオケによる合同オーケストラという形でした(実態は伊那フィルに他オケの方々に加わっていただいた)。中にはコロナのため練習や演奏会がまだ思うように活動できていないオケもあり、その鬱憤を晴らして?存分に腕を振るっていただく場になったかも。

アマチュアでありながら第九の棒を振ることができるとは、嬉しく有意義な経験でした。本当は今回演奏しなかった1~3楽章が素晴らしい音楽なのです。願わくは、いつかは全4楽章を振ってみたいものです。なんて欲張りな。

関連リンク: 「歓喜の歌」観客を魅了 県文で特別演奏会(長野日報)

コンサートで殴り合い?日々雑記

20211217

尋常ならざる珍事件。名演奏を聴いた後、拍手そっちのけで殴り合いとは、ただごとではありません。

--------------------------

(J-CASTニュース)東京・赤坂のサントリーホールで行われた読売日本交響楽団のクラシックコンサートで、終演直後に客同士の乱闘騒ぎがあり、ツイッターで目撃情報が次々寄せられた。(中略)コンサート最後の曲であるプロコフィエフの交響曲第5番の演奏が終わり、指揮者の高関健さんが楽団メンバーをねぎらう中で、乱闘騒ぎが始まった。

ちょうどステージの後ろ側にあるPブロックという観客席で起き、その様子は、他の観客席から丸見えの状態だったという。前列と後列の男性客同士が言い合いを始め、1人が殴ってもう1人が出血したのを見たという報告が複数あった。カーテンコールに拍手しながらも、視線はついそっちに行ってしまったと漏らす人もいた。

--------------------------

サントリーホールPブロックというのは写真でステージの向こう側、パイプオルガンの下にある席のことで、会場すべての客席から丸見えになっている部分です。こんなところで喧嘩していれば、それはもうカーテンコールどころではありません。

原因が何か、肝心なことを書いてないので推測するしかないのですが、現場に居合わせた人のtwitterなどを見ると、どうも一方の客のマナーが悪く我慢できなかった人との間で口論→どちらかが手を出し乱闘に、ということだったようです。

コンサートで近くにいる客のマナーに憤慨するといえば、①演奏中にレジ袋をガサガサさせる、②客同士のひそひそ話、③前の席の背中を蹴とばす、が3大原因でしょうか。①は持参した飴でもバッグから取り出そうとするのですかね、10メートル先にも聞こえます。最悪です。②はもう論外。ご本人が思うよりはるかに大きい迷惑。

③は無意識にやっているのでしょうが、攻撃される人にとってはたまりません。クラシックのコンサートは静かな環境の中で音楽に集中することがとても大事なので、①~③のような振る舞いが近くであれば、私だって腹を立て、犯人?が隣や真後ろにいれば小声で注意することも、ごくたまにありました。

今回は大したケガでなく、客もホールもいちおう納得して事を収めたようです。それにしても音楽を愛する人同士が暴力沙汰とは、何とまあ無粋なこと。

④がありました。年配の方に多いです、バッグなどの持ち物に鈴をつけていて、演奏中に(無意識でしょうが)何かのはずみに鳴らす人がいる。勘弁してください。コンサートホールは鈴持ち込み禁止!

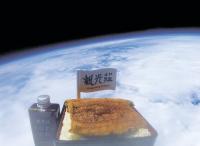

うな重、宇宙へ飛ぶうな丼の未来

20211214

「うな丼の未来」シリーズ記事を時折書いておりますが、一足飛びにここまで未来へぶっ飛んでしまうとは、予想しておりませんでした。宇宙ですぞ、宇宙。

主人公は有名な岡谷市のうなぎ店「観光荘」の社長、宮沢健さん。私もこちらで食事したことありますよ。宮沢さんはうなぎの蒲焼を宇宙食として届けたいという夢を持ち、その実現に向けて着々と歩みを進めているのです。(リンク先の記事をお読みください)

極地探検家の講演を聞いて極地での食に関心を持った宮沢さんは、JAXAが「宇宙日本食」を公募していることを知りました。宇宙と言ったら極地中の極地。大手の食品会社に交じって説明会に参加する中で、宇宙飛行士たちから「宇宙でうなぎを食べたい」というリクエストを直接聞いて「神の啓示」と感じたそうです。

宇宙食として採用されるには厳しい衛生基準を満たさなければなりません。折しも自店でHACCP導入に向けて動いていたときで、両者には共通性がありました。製造工程で協力してくれる企業も見つかり、膨大な書類提出と格闘しながら2021年9月、JAXAの宇宙日本食1次審査にみごと合格したのです。

このあとは長期保存の試験があり、来年9月にその結果パスできれば、晴れて宇宙日本食の認証を受けることができます。いやあ楽しみではありませんか。

先月末、宮沢氏と松本工業高校の生徒たちとが共同プロジェクトを立ち上げ、成層圏まで飛ばした気球に「うな重」を搭載し撮影した、という話題が報道されました。気球から地球を撮影する企画は何年も前に飯田市の高校で実施され、本欄昨年11月29日の記事でその話を書いていますが、今回はうな重が乗り込んでます!何のためにわざわざうな重を載せたのか新聞を読んだだけではよくわかりませんでしたが、こういう話があったのですね。

ただし、ご飯の部分は発泡スチロールで作ったダミーであった由。どんな事情があったのでしょうか?宮沢氏も忸怩たる思いをされたとは思いますが…

思いもよらぬ「うな丼の未来」。日本人宇宙飛行士たちが宇宙空間でうなぎに舌鼓を打つ様子を早く見たいものです。

今年の一皿2021日々雑記

20211211

ヒット商品番付(2)を書こうと思っていたのですが、どうにもネタにならないのですみません、パスします。ぐるなび総研の恒例「今年の一皿」が先日発表されたので、代わりにこちらを取り上げましょう。

選ばれた今年の一皿は「アルコールテイスト飲料」だそうです。あれ?2020年のノミネートにも「ノンアルコールドリンク」がありましたよ。どう違うの。

アルコール「テイスト」ですから、味わいが酒類に類似したもの、具体的にはビールや酎ハイ、カクテルなどに近づけた風味の低アル・ノンアル飲料を指すとのこと。ちなみに日経ヒット商品番付でも前頭7枚目に挙げられております。

選定理由は、同ウェブサイトによると

・酒類提供制限の要請を受け多くの飲食店でアルコール代わりとして提供され経営の救世主となった

・製造方法が進化し一段とアルコールに近い味わいになり、料理を引き立たせる飲料として飲食店や消費者から支持された

・アルコールを好む人、好まない人どちらにとっても新たな選択肢として加わり、今後の日本の食文化として定着する可能性がある

ということです。

私もたまに(多くの場合、仕方なく)口にすることがありますよ。ビール風味のものはまだ残念ながら本物と距離があるように思いますが、酎ハイやカクテル風のものはそれなりに食事の軽い相棒として悪くないです。もちろん料理の内容やシチュエーションによりますが。

酒類提供制限を受けてのあだ花として今年を代表する飲料になったというのは、正直もやもやしたものを感じます。世相を反映した商品群であるとは思いますが。このジャンルが「代用品」にとどまらず、れっきとしたドリンクとしてテーブルの一角を占めるようになるには「アルコールテイスト」という括りは必要なのでしょうかね。

惜しくも選に漏れたノミネート品は「昆虫食」「マリトッツォ」「ミールキット」でした。マリトッツォは本欄ではたまたま取り上げませんでしたが、十分ノミネートに値するでしょう。昆虫食はそれなりに話題になりました。でも実際に食べた人、どのくらいいるのでしょうか。ミールキットは世相ではあっても、今年の一皿の理念にむしろ逆行しているのでは。

外食受難の年に「今年の一皿」を選ぶのも、いよいよ困難を極めている感じです。

関連リンク: 2021年「今年の一皿」

2021年ヒット商品番付(1)日々雑記

20211209

年末恒例の日経MJ紙「ヒット商品番付」が3日に発表されました。以下が上位陣のラインナップです。

横綱 (東)Z世代 (西)大谷翔平

大関 (東)東京五輪・パラリンピック

(西)サステナブル商品

関脇 (東)シン・エヴァンゲリオン劇場版

(西)イカゲーム

小結 (東)ゴルフ (西)冷食エコノミー

前頭1(東)携帯新料金プラン

(西)47JIMOTOフラペチーノ

これを見て、おお今年ヒットしたなあ、と思い出すようなもの、どれだけありますか?Z世代が横綱に選ばれるならいったい、「ヒット商品」の定義とは何なのかよくわからない。これが流行語大賞だというならわかりますが。

大谷翔平はヒット商品ではなくホームラン商品ではないのか、という冗句はさておき、これは間違いなく大横綱クラスのヒットですね。ぜひ今後も躍進を。

オリパラは果たして「ヒット」したのでしょうか?日本選手の活躍には胸が躍りましたが、無観客開催の中で何をもってヒットと判断するのかな。関連商品の販売やタイアップ企画に期待していた人は、結果ほとんどが落胆されたと思っていたのですが、そうでもなかったの?

サステ(イ)ナブル商品か…。記事には「脱プラスチック製品や古着の再利用、使い捨てにしない容器回収など」とありますが、こうした生活様式とヒット商品という概念は矛盾するようにも思えます。進次郎の置き土産たる脱プラ(脱レジ袋)なんて、何をかいわんやです。

シン・エヴァはこのアニメにずっと付き合ってきたファンには堪らない結末だったと聞きます。私はここ2年ほどのTV放映で過去のものすべて観ていますが、直近の「Q」でマニア以外の観客(視聴者)を放り出すような独りよがりの作風にいよいよついていけなくなり、観ておりません。

昨年に続いてヒット不在の年だったと私は思いますが、過去の「ヒット商品」という考え方に当てはまるものが少なくなっているのは、人々の行動がモノ消費からそれ以外のものへと凄い勢いで動きつつある現れかもしれませんね。難しい時代です。

第九へ(あと3週間)音楽ばなし

20211207

一か月前の記事で少しだけふれましたが、12月26日に伊那で「歓喜の歌」と題するコンサートがあり、私が指揮をします。メイン曲は年末お馴染みのベートーヴェン「第九」、ただし合唱付きの第4楽章のみの演奏です。先週末にオーケストラと独唱者、合唱団の合同練習がありました。

いやー難しい。合唱付きの曲を振るのは初めてではないですが、今回のように声楽の情報量の多い曲はなかなか交通整理が大変です。コロナ禍ということで合唱の方はみなマスクをしていて(本番では別)声が通らず不明瞭なことおびただしく、歌がどういう状態になっているのかよくわかりません。

加えて大幅改修された伊那文化会館で、初めてのオーケストラピットを上げたスタイルのため、音の聴こえ方がこれまでと全然違い、オケの皆さんもどこにタイミングやテンポを合わせていいのかかなり戸惑ったと思います。

今回、いろんな都合で合唱もオケもいつもよりかなり短い練習期間で曲を作っていくことになっています。プロならぬ身の我々には、良い演奏のためには曲を把握し体や意識に覚えこませるプロセスが必要で、そのためにはある程度の時間がどうしてもかかります。

これができてようやく、きっちりしたアンサンブルを組み立てたり周囲を聴きながら互いに触発しあったり、わずかな変化やに対応することが可能になるのですが、あと3週間で、さてどこまでできるかな。

私自身についていえば、第九の経験は(ティンパニや下棒などで)何度かあり曲の流れは既に頭に入っていますが、歌のパートまでは正直、今回練習を始めるまで勉強したことがありませんでした(加えてドイツ語の歌詞も)。第九の歌詞は繰り返しが多く、言葉の量としては膨大とは言えませんけど、慣れないものはしょうがないですねえ。

やるべきことがたくさんありすぎて、さあどうやって形にしていきましょうか。腕が鳴りますよ。

****************************************************

クラシック音楽の祭典 特別演奏会「歓喜の歌」

12月26日(日) 14:00開演 長野県伊那文化会館大ホール

入場料1,000円(全席自由)

ベートーヴェン:「エグモント」序曲

ベートーヴェン:交響曲第九番ニ短調より 第4楽章

浅井洌作詞、北村季晴作曲:信濃の国

独唱 村上 和歌子S、村上 莉奈A、飯島 竜也T、藤森 秀則B

伊那フィルを中心とした特別編成オーケストラ

歓喜の歌合唱団(中学生から70代まで、110名だそうです)

指揮 春 日 俊 也

****************************************************

シン・500エン玉日々雑記

20211201

新しい500円硬貨が発行されたのが11月1日のこと。巷に出回った新硬貨に最初にお目にかかるまで、さて何日かかるのか。会社の経理の人に「新500円が入金されてきたら教えて」と頼んでおきましたら、昨日11月30日の集金分に入っていたとのこと。ちょうど一か月かかりました。

見てすぐにわかるのは、金属が二重構造になっていること。外周部はニッケル黄銅で、内側は白銅。外からは見えませんが、白銅部分は銅をサンドイッチ状に挟んだ形状になっていて実際には三重構造なのだそうです。

新硬貨には偽造防止のためにさまざまな策が講じられているとのことで、ウェブ上でもいろいろなサイトが図解しています。私も手元にあるやつをルーペで見ながら確認してみましょう。リンク先をご参照ください。

外周部のギザギザ。これは肉眼でもすぐにわかります。ギザギザが一様でなく、粗い部分と細かい部分が組み合わさっていて、ちょっとおしゃれ。傾けると現れる「JAPAN」「500YEN」の文字。JAPANは旧500円にもありましたね。手元のやつは左側のYの字の部分がこすれて摩耗しているのか汚れているのか、よく見えません。

外周部上下の微小な「JAPAN」は、かろうじて肉眼で読めます。「500YEN」は、ちと苦しい。桐の葉の上部2枚、タッチが他のものと違うのはわかります。これくらい見えれば日常生活でまだしばらく、老眼鏡のお世話にならずにいけるかな。

今回500円硬貨の改定があったのは、これまでに偽造の被害が実際に起こっていたからだと言われます。韓国の500ウォン硬貨(日本円で50円くらい)は旧500円玉と大きさはほぼ同じ、ほんのわずか重いので表面を削って重さを合わせ、自販機のつり銭詐欺に使われたという話は以前よく聞きました。

日常使われる硬貨で500円というのは、世界でも割と珍しい高額の硬貨だそうです。500円玉は私が大学生の頃に登場しました。それまで500円といえば岩倉具視のお札でしたが、初めて見る貨幣の大きさに驚き、頼もしくさえ感じたものです。今でも500円玉には、その「使いで」も含めて財布の中で独特な存在感がある、と思われませんか?

オミクロン株日々雑記

20211129

にわかに登場し世間を賑わし始めたことば「オミクロン株」。何だかユーモラスな語感であります。某製薬の飲料や軟膏を連想します。

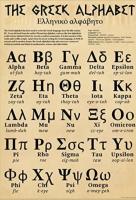

命名はギリシャ語のアルファベットを順繰りに付けているそうですね。画像はtwitterから拾ったものですが、本来だったらNuやXiの順番だったところがNuはNewと紛らわしい、Xiは中国の国家主席(Xi Jinping)と同じになってしまうのでWHOが忖度し、それに続くオミクロンになったといわれます。(Xi-クサイ、というのも日本語ではありえない名称ですな)

ギリシャ語ABCのいくつかは数学の世界でお馴染みです。α、β、γ、それにπ、Σ。他のものにふれる機会は普通はないでしょうが、私は子供の頃に図書館で借りて読んだ「星のカンタータ」という本のおかげでいくらか知識がありました。

この本は一章ごとにギリシャ語ABCでタイトルが付けられていたのです。そこでεとかψとかζとかいう不思議な文字と言葉にふれました。ο(オミクロン)もその時に知り、何十年ぶりかで思い出したというわけ。

三木卓の書いた本書は「ことば」の持ついろいろなエピソードを描いた名作で、子供心に凄い話だと思って感銘を受けました。現物が手元になく、長いこと読んでいないため具体的なご紹介ができないのが残念。私もそこまで記憶力が強くありません。版元で絶版、古書市場を検索しても引っかかってきませんが、ぜひ読み返してみたいものです。

オミクロン株がどんなものかあまり情報がありませんが、今聞く範囲ではとりわけ重症をもたらすような話はないので、全く未知のウイルスみたいな恐怖を感じる必要は現時点ではないだろうと思います。メディアは早速、待ってましたとばかりに煽り始めました。当面は今まで通りの対策をしておけばいいのでは。(他にどうしようもないしね)

飲みニケーションしごと

20211125

師走が目の前になったいま、当社の商売にとって最大の関心事は「今年の忘年会需要はどうなるか?」です。新規感染がほぼゼロという現在の状況をみれば、大勢の会食を控えなければならない理由はないはず。政府の指針でも長野県の指針でも、人数の制限は無しとなっています。

しかしながら、職場の忘年会への参加意識が、コロナの中で大きく変わっていると言われます。(あくまで『職場』でのこと、それ以外のコミュニティでは全然別の話)

---------------------------

(共同)お酒を飲みながら職場の仲間と親交を深める「飲みニケーション」の支持率が急落している。日本生命保険の調査で「不要」との回答が6割に達し、2017年の調査開始以来、初めて「必要」の割合を上回った。日生は、新型コロナウイルス禍でお酒に頼らない親睦の在り方を模索する人が増え、意識が変化したとみている。

調査は10月1~13日にネット上で実施し、男女7774人が答えた。

飲みニケーションが不要だと答えた人は全体の62%で、内訳は「不要」が37%、「どちらかといえば不要」が25%だった。不要と考える理由は「気を使う」が37%、「仕事の延長と感じる」が30%。

---------------------------

忘年会を前提とした調査ではないようですが、調査結果をさてどう見ましょうか。当社の商売柄、世の中の酒席が大いに賑わってほしいことは当然です。ただそれを抜きにしても、飲みニケーションの効用を一概に否定するのはもったいないかなと思います。

誰もがいい雰囲気の職場で働きたいことでしょう。会社には多様な人が集まっていますから、飲食を楽しみながら少しずつ仲間を理解する場を設けることには一定の意義はあると思います。経営者(上司)にとっては、職場ではなかなか聞きにくい、社員の、あるいは社員間のちょっとした言葉に有益なヒントがあったりしますしね。

飲みニケーション不要という方は、ご自身にとっては何の意義もないとお感じなのでしょうが、多少なりとも職場がサクサク動く潤滑油の効能を受けるメリットもあると(少々無理にでも)思ってはどうでしょう。

職場の飲み会でパワハラ・セクハラめいた行動が行われることは論外です。お酒の苦手な人への一定の配慮も必要でしょう。出たくない人が無理やり参加しなくてもいいかなとは思いますが、やっぱり自然に参加したくなるような工夫は要りますね。

この調査を行ったニッセイの主任研究員井上智紀氏は、収束してコロナ前のように会食できるようになれば「飲みニケーションは再評価されるだろう」と見ておられるそうで、これはありがたい予測です。ちなみに当社では、忘年会は繁忙期ということもありまったくの自由参加、新年会はさまざまな意味を込めて全員参加でやっています。