大谷サンMVP日々雑記

20211122

大谷翔平選手が大リーグで今シーズンのMVPに輝いたという話。満票だったそうですが、今年の活躍を見ていれば、アメリカの記者さんたちもよほどのへそ曲りでなければ、大谷に票を入れますよね。誰もが予想してはいましたが、やっぱり嬉しいこと。

投・打・走の三拍子をこれほどのレベルで見せられる選手の存在は、大谷が登場するまで誰も想像していなかったのです。まさに前人未踏、桁外れ、野球の概念を覆すほどの選手が日本人であることの誇らしさを感じます。日頃野球には縁のない人たちだって、気持ちが明るくなるのじゃないですか。

しかも誰からも愛される人柄、性格の良さまで持ち合わせている(そのようなエピソードには事欠かないようです)といえば、天は二物どころかいくつの宝物を大谷に与えたのか、嫉妬する気にもなりません。

やっぱり高校を出て日本ハムに入ったとき、当時の栗山監督が大谷に二刀流を認めやらせてみた英断が最大の分かれ道でした。あの頃、そんなのできるわけない、と何人の野球人が言ったことか。大選手を生み出した栗山氏の功績は大きいです。

一抹の不安は、今年咲かせた大輪の花がこれから続くのかどうかです。今期こんなすごい成績を残し、来年はもっと活躍を…なんて欲張ってしまっていいのかな。まだ27歳、怪我さえなければ技術的にも体力的にも伸びしろはたくさんありそう。投手としてはチームの同僚がもっと援護してくれれば、勝ち星はまだ増える余地があるでしょう。楽しみ!

ところで日本プロ野球では、昨年最下位だったセパの2チームが日本一を目指して戦っています。締まった好ゲームを繰り広げているようで何よりです。クライマックスシリーズなんて変てこな制度で彼らが出場できないような事態にならなくて、本当に良かった。

プロ野球にうとい私には両チーム共に知った選手はほとんどいませんが、変にどっちかに肩入れすることなく純粋に気迫のこもったプレーを楽しめて、これもまたいいですね。珍しく野球ネタでした。

どうなるか御柱日々雑記

20211117

来年の春は諏訪の御柱祭、善光寺の御開帳と信州を代表する大きなお祭りが重なります。善光寺御開帳は本来、今年の春に行われるはずでしたが、コロナ禍で一年延期となりました。

どちらに7年目ごとに(本当は6年に一度)催されるビッグイベントで多くの観光客を集め、長野県の観光資源としては極めて大きな存在です。しかし昨日、御柱祭の実行委員会が「諏訪地域以外の人は観覧ご遠慮を」との方針を発表し衝撃を与えています。

---------------------------

(テレビ信州)来年春に開催される諏訪大社の御柱祭。16日、上社・下社の実行委員会がそれぞれ会見を開き新型コロナの感染対策を設けたガイドラインを発表しました。諏訪地域以外の観光客には、全ての祭事で立ち入りや観覧の自粛を求めることにしています。(中略)

御柱祭への参加者にはワクチン接種を原則とし、未接種の方には抗体検査、72時間前までのPCRの検査結果が「陰性」であることが条件となっています。また、諏訪地域の感染警戒レベルが4以上となった場合木落しなど御柱の曳行はせずトラックなどで諏訪大社まで運ぶということです。

---------------------------

御柱祭は豪壮かつ華やかで日本三大奇祭にも数えられ、素晴らしいお祭りだと思っています。このブログを始めた頃、一度呼んでいただき観覧したことがありますが、その迫力熱気たるや大変なものでした。諏訪の人たちはこのお祭りに、盛大に人呼びをしてご馳走を振舞うなど大歓待をするため「御柱貯金」をしているのだといいますが、さもありなん。

そんなお祭りに今回他所の人は来てくれるなというのは、地元の観光関係者にとってあまりにもむごいことです。もちろん御柱実行委員会の人たちがそのことを考慮しないはずはありません。厳しい選択でしょう。

長野県内の感染がほとんどゼロに近い現在の状況だったら、そこまでしなくてはならないのかと思います。でも五か月先のことなんか誰にも分りませんから。どこかでは決めなくてはならないことです。

お祭りというものはもともと、地元の人による地元の人のためのものであったでしょう。外部の人が観に行くのはあくまでアウトサイダーとしての参加であって、プラスアルファにすぎないことを改めて考える機会なのかもしれませんね。

それでも感染が今のペースで落ち着き、多くの人が楽しめるお祭りになることを期待せずにはいられません。自分が観に行きたいんだろうって?もちろんですとも。

寒いけど冷麦食べもの

20211111

上伊那地域では葬儀の際に、会葬者全員に昼食を振る舞う習慣があります。いまはコロナのため食事の提供は控えられていますが、他所ではあまりない珍しい習慣だと思います。

香典をお渡しし、焼香して喪主にご挨拶をすると係の人に「どうぞお食事をしていって下さい」と別室に導かれ、用意してある天ぷらや、のり巻きや、あんころ餅やらを頂戴します。最近ではパンにコーヒーなんかも出されることがありました。

ここで食事に欠かせないのが、温かい麺(にゅうめん)です。出しの効いたおつゆに、刻んだ椎茸や千切り人参や油揚げなどと一緒に、冷麦の麺が入っております。参会者がテーブルに着くと、式場内を見計らっていた給仕の方がすぐ、お茶と一緒に運んでくれます。

一人に一杯必ず出されるので、葬儀に直接足を運んだ会葬者の人数を計るバロメーターにもなります。予想以上にお客様が多くて用意した数では足りなくなり、あわてて追加…という場面もあると聞きます。

コロナ流行の昨年春から、この習慣がバッタリと無くなってしまいました。会葬者は焼香するだけ、3分で帰ってしまいます。とても勿体ないことで、食事に同席した人たちで故人の思い出話に花が咲いたり、普段会う機会のない知人との再会を懐かしんだりする、良い機会でしたのに。

この冷麦の麺を、当社から多くの葬儀社さんに納入していました。愛知県産のおいしい冷麦で評判の品、当然ある程度の在庫を持っていたのが、まったく動かなくなりました。業務用の大きなサイズ(段ボール箱に12kgが裸で入っている)なので小売店で家庭用として売ることも中々できません。だんだん賞味期限も近づいてきます。

困ったなあと母にこぼしましたら、全国あちこちにいる自分の兄弟姉妹に電話をかけてくれて(母は9人きょうだい)2ケース、3ケースと皆さん購入していただきました。ああ、何とありがたいこと。

平日は基本的に母と一緒に昼食を摂っている私も、そんなわけで毎日毎日、ご飯の代わりに冷麦を食べています。7月から始めて4か月近くになりますが、全然飽きません。秋も深まり気温が下がってきましたが、めんつゆをお湯で割り温かくして食べています。

まだ何ケースか在庫が残っています。よろしかったらお安くしておきますので、いかがですか?

8番、そして9番音楽ばなし

20211108

本欄読者の方には事前のご案内ができませんでしたが、伊那フィルでは昨日、2年ぶりとなる定期公演を開催しました。来場のお客様はいつもより少なめではありましたが、久しぶりに皆様に演奏を披露できる嬉しい機会となりました。

オケのメンバーには様々な事情でまだ活動に復帰できていない人も多く、今回はヴァイオリンにとても大勢のエキストラ(助っ人)をお願いすることになりました。本来の実力にかなり下駄を履かせていただいたことは否めませんが、お客様には弦楽器の充実した響きを楽しんでいただけたかと思います。

曲目はハイドンの交響曲「時計」、ベートーヴェンの「エグモント序曲」「交響曲第8番」で、私は久しぶりにティンパニを演奏し、本番のプレッシャーを存分に味わいました。ベートーヴェンの書いたティンパニの譜面は大胆かつ多くの演奏上の課題にあふれていて、奏者にとっては9つの交響曲はバイブル的な存在になっています。小さな失敗をあちこちでやらかしながら、何とか終わってやれやれというところ。

今回のメインとなったベートーヴェン8番。大作「第九」の直前に書かれ、ベートーヴェンの交響曲の中では演奏頻度は少ない…と書こうと思ってちょいと調べたら、日本オーケストラ連盟の2010年度の調査では何と全作曲家全作品の中で堂々2位にランキングされています。これは意外、びっくり。例外的な年だったろうとは思いますが。

「運命」「英雄」「田園」などの愛称付き交響曲と比べると地味な存在ではありますが、約30分のコンパクトな曲ながらきりりと引き締まってユーモアにもあふれる、たいへん魅力的な交響曲です。かく言う私も練習を重ねる中で曲の素晴らしさに気づき、大好きになった一人です。(なんだか毎回、同じようなことを言ってますね)

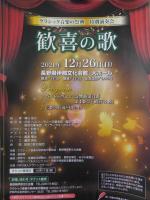

さて8番があれば9番、というわけで、12月は第九の演奏会を迎えます。もっとも全曲ではなく合唱付きの第4楽章のみですが、地元の合唱団とソリスト、伊那フィル中心のオケによる特別演奏会で、さらに特別なのは、私が指揮者です。

全楽章でないとはいえ第九の棒を振るとはまことに光栄なこと。貴重な機会、一か月少々という短い練習期間ですが無い能力を振り絞って臨みたいと思っております。お近くの方、ぜひお出掛け下されば幸いです。

パステル・デ・ナタ(2)食べもの

20211105

これは、美味しいとしか言いようがないですなあ。台のタルト部分はあくまで軽く、中身のカスタードは極めて濃厚。素晴らしいコントラストです。

お菓子によってタルトの台はいろいろ種類があり、クッキー生地のような「パート・シュクレ」あるいは「パート・サブレ」が使われることが多いですが、パステル・デ・ナタの場合はタルト部分はパイ生地(パート・ブリゼ)でできており、そのパリパリサクサク度が素晴らしいのです。

上質なデニッシュいやクロワッサンを食べているような、そんな感じかな。でもバターの香りが強すぎることはなく、中身を邪魔しません。買った翌朝にも食べてみましたが、パリサク具合がほとんど変わっていなかったのには驚きました。

余談ですが日頃いただくフルーツの載った「タルト」はだいたい前者の生地ですが、台がとても堅いことが多くて残念だと思っています。フォークで切ろう(割ろう)としても歯が立たないことさえ時々あります。サクサクに作るのは難しいのかな。

中身のカスタード。オレンジがかったような濃い黄色に香ばしい焼き目、濃厚でありながら決してしつこくなく、卵のおいしさをそのまま頂戴しているようななめらかさ。台との相性もピッタリです。何個でも食べたくなります。

調べてみると、香港流の中華エッグタルトはカスタードの表面に焦げ目をつけずなめらかに仕上げ、ポルトガル流のパステル・デ・ナタは焦げ目を香ばしくつけるもののようです。そういえば、むかし中華街で買ったやつは焦げ目がついていなかった。

ドース・イスピーガでは他にもカスタードを使った菓子を得意としています。ここのプリンは型に入っていなくて包丁で切って食べるようなもので、どっしり堅く、重厚な味わいは他に例のないものだと思います。いま風のなめらかトロトロのプリンとは全然別物です。未食ですが生カステラ(パン・デ・ロー)などもあるようですよ。

これだけ美味しければ、買うのに手間がかかっても仕方がないですかね。考えてみれば美味しいものを居ながらにして取り寄せて食べられる現在の状況を、当たり前と思ってはいけないのかもしれません。…とは言っても、ご近所の人が羨ましいな。

出口調査日々雑記

20211103

衆議院議員選挙の投開票が行われ、私たちの新しい代表が選ばれました。関係の方、勝った陣営も敗けた陣営も、たいへんお疲れさまでした。

投票日午後8時ちょうどに各TV局が提示する予想議席獲得数。今回はどの局も大外ししたことで話題になりました。特に天下のNHKは「自民212~253、立民99~141」と幅を持たせた曖昧な予想で逃げた?にもかかわらず、結果は自民261立民96でしたから、かすってもいません。いくら何でもこれはないでしょう。

新聞でも投票の数日前に最終予想を載せますが、今回は各紙で予想が異なり、まあそれだけ拮抗した選挙だったといえばそれまでですが、世論調査や出口調査が当てにならないものだと明らかになったとも言えます。長野県各選挙区の事前予測を見ても、違った結果となっています。

新聞の予測を見て投票行動を変える人が一定数いるとは思いますがね。勝ち馬に乗る人、判官びいきする人、さてどっちが多いのか。

だいたい出口調査や世論調査を受けた人、何の得にもならない(と思う)のに、ホントに正直に答えてるのでしょうか?

選挙前の「投票に行くか行かないか」を聞いた世論調査でも、NHKをたびたび引き合いに出して申し訳ありませんが、今回「必ず行く52%、行くつもりでいる24%、既に期日前投票した9%」でした。仮に「行くつもり」の半分が行ったなら投票率は73%になるはずなのに、結果は遠く及んでいません。嘘つき。(ただし、選挙に全く関心がない人はそもそも世論調査に応じていない可能性が高いですから、回答者の属性にバイアスが掛かっているとは思います)

これまでに一度、出口調査を受けたことがありましたが、回答をお断りしました。ずっと前に読んだ文藝春秋だかの有識者アンケートで、どの党に入れるつもりかを聞いた設問がありました。日頃の言動からこの人の支持政党はガチンコで明らかなのに「投票の秘密を守りたい」と回答を拒んだ人が数名いて、なるほどと感銘を受けたことがあるからです。

投票の秘密は民主主義の掟、一丁目一番地。ですから出口調査には応じないようにしています。仮にどこかの陣営の応援をしていたとしても。他の人に押し付けるつもりはありませんけどね。

パステル・デ・ナタ(1)食べもの

20211031

カスタードを使ったお菓子が大好きです。生クリームをたくさんつかった柔らかいものより、卵の味がハッキリ出ている方が好みですね。プリンやシュークリームでも。

カスタード菓子の中では、エッグタルト(蛋撻)は日本においては比較的最近普及した新しいものです。もともとポルトガル菓子で、マカオや香港でも食べられていました。私が初めて食べたのは横浜中華街の売店で、90年代後半頃でしたか。すごくおいしそうに見えましたが、持ち帰って温めて食べたら期待が大きすぎたのか、それほどでもなかった覚えがあります。

日本では周期的に小ブームが起きていて、地元のお菓子屋さんでも時に見かけるようになりました。

東京は神田小川町に、エッグタルトファンたちから絶賛されているお店があります。ポルトガル菓子専門店「ドース・イスピーガ」といい、路地裏にあるとても小さなお店で、こんな所に…という見つけにくい立地にあります。この店ではエッグタルトをポルトガル語で「パステル・デ・ナタ」といいます。

美味しさと共に、入手に手間がかかることでも有名です。小さい店で製造量に限りがあり、いきなりお店に行ってもまず買えません(運が良ければ買えることもあるとか)。予約しなくてはなりませんが、ネット予約はもちろん電話予約も受け付けていません。人手がなく対応できないとのこと。

直接店に赴きその場で予約をするか、ファックス(番号非公開!)を入れるかしかない。それも、真偽不明ですが予約も二週間先とか一か月待ちだとかSNSでは言われております。パステル・デ・ナタ以外の商品もいろいろあり、それらは予約しなくても買えるのですが、時間が遅ければ売り切れになることも多いようです。

コロナ前、いきなり店に行って案の定撃沈した私ですが、そのときファックス番号はちゃあんとゲットしてきましたので、今月初めに予約をしておいたのですよ。二年越しで念願のパステル・デ・ナタを食べた感想は、次回で。

久し振りの東京しごと

20211029

今週は久し振りに東京出張でした。普段の年は仕入先やメーカーさんの会議があったり、さまざまな展示会があったりで二か月に一度くらいは東京に用事があるのですが、さすがにずっと中止が続いておりました。10月になってようやく、ビジネスも動き出した感じ。

東亜商事さんの展示会とADEKAさんの特約店会議が同じ日にあり、前泊後泊で。写真はADEKAさんの会議で、持ち回りで巡ってきた挨拶をさせていただいているところです。

緊急事態宣言も開けて街はどんな様子かと、出てみました。普段から私がよくうろつく水道橋から神保町、駿河台あたりのエリア、歩いている人がおりません。こんなこと初めてです。三省堂や書泉グランデなどの大きな本屋さんも、閉店間際の時間帯ではあったものの、ガラガラ。

外からお店を覗いてみますが、居酒屋も、ラーメン屋も、ファーストフード店でさえも、人がいないのです。いつもなら店外まで客があふれているような店に、中に一組しかいなかったり。いやあこんなこととは…

考えてみればこの街は学生街ですから、ほとんどの大学がリモート授業をやっているなら昼間人口もいつもの半分どころか、きっと三割までいきませんよね。勤め人だって少なくなっているでしょうから、必然なのか。古書店の街ですが、古本屋さんはどうなってるのかねえ。(もう閉まっている時間帯でした)

夜になって他所から人がやってくる地域ではないと思いますので、新宿など本当の意味での繁華街とは状況は違うのでしょう。それにしても、飲食店が酒を出せるようになっても、すぐに回復するわけでない。ただでさえ店の入れ替わりの激しい街、今月から協力金が(たぶん)なくなった状況でどこまで店を続けられることでしょうか。

正直、驚きました。厳しいですよ、これは厳しい。

追悼 エディタ・グルベローヴァ(2)音楽ばなし

20211024

ミュンヘンで目の当たりにしたグルベローヴァにすっかり魅了され、来日したら絶対に行こうと決めた私。その機会は意外と早く訪れ、90年、93年、95年のソロリサイタルに行くことができました。

90年12月の「コロラトゥーラの芸術/オペラ・アリアの夕べ」の白眉はなんと言ってもドニゼッティ「ルチア」の“狂乱の場”。超絶技巧と深い表現力が問われる難曲です。後半のフルートとの会話、絶妙でした。またドリーブ「ラクメ」“鐘の歌”の軽快さ、トマ「ミニヨン」の“私はティターニアよ”の豪奢な響きも素晴らしい。

93年春の公演ではドニゼッティ「連隊の娘」の堂々たる歌で聴衆を引き込み、バーンスタイン作曲の「キャンディード」のアリア“きらびやかに楽しく”という珍しいレパートリーを披露してくれました。

そして95年春。妻と一緒に訪れた公演はアリアの夕べではなくて「ウィンナー・ガラ」と題し、ヨハン・シュトラウスのオペレッタを中心にしたニューイヤーコンサートのようなプログラム。このとき妻は第一子がお腹にいたのですが、初めて赤ちゃんが動いたと驚いていました。胎児をも感動させる驚異の歌唱力!

きらびやかで楽しいリサイタルでしたが、超絶技巧の歌曲も聴きたかったなあ…と思っていたら、アンコールにコロラトゥーラの名曲「セヴィリアの理髪師」“今の歌声は”を歌ってくれました。もちろん彼女の十八番、前奏が始まったとたんに客席から大拍手。やっぱりみんな、待ってたんですね。最後に粋なサービスでした。

一般にコロラトゥーラソプラノの歌手生命はあまり長くないと言われます。喉にかかる負担の大きな超高音を歌い続けることは難しく、また年齢による声質の変化で歌える役柄が変わってくる(レパートリーを変えていかざるを得なくなる)からです。

ところがグルベローヴァは昨年73歳で引退を表明するまで、驚異的な長期にわたって第一人者として活躍しました。音楽雑誌のインタビューでその秘密を聞かれて「努力の賜物」と答えています。シンプルなお答えですが、そうなんでしょうねえ。天から与えられた美声を保ちさらに磨きをかけていくには、余人には想像もつかない凄まじい努力が必要だったことでしょう。

家にあるCDを順に聴きライブでの幸福な体験を思い出しながら、偲びたいと思います。

関連リンク: 追悼 エディタ・グルベローヴァ(日本舞台芸術振興会)

追悼 エディタ・グルベローヴァ(1)音楽ばなし

20211023

世界最高のコロラトゥーラ。輝く高い声を自由自在に操り人々の心を震わせた歌姫の訃報が伝えられました。スロヴァキア出身のソプラノ歌手、エディタ・グルベローヴァ。全盛期の彼女の生演奏に4度も立ち会えたことは、私の音楽の経験で最も素晴らしいものの一つだったと思います。

クラシックファンでありながら、声楽に強い関心を持っているわけではなく歌い手の名前はそれほど知りません。「音楽の友」誌で評論家や音楽記者が選ぶ「コンサート・ベストテン」というのが毎年あり、80年代後半からグルベローヴァという名前がたびたび上位に登場するようになってこの人の存在を知りました。どんなすごい歌手なんだろうかと想像していました。

CDで彼女のオペラアリアの数々、いわゆる「狂乱の場」を集めたものを聴いて、度肝を抜かれました。「ランメルモールのルチア」「ロミオとジュリエット」「ラクメ」などの超難曲を軽々と歌いのける高度な技術を持ちながら、曲芸に堕することなくしっとりした情感のあふれる歌に魅了され、ぜひ一度生演奏を聴いてみたくなりました。

その最初の機会はミュンヘンで訪れました。一人旅をした89年夏のヨーロッパ、ミュンヘンのオペラ祭でのR.シュトラウスの「ナクソス島のアリアドネ」上演に接することができたのです。

このオペラのツェルビネッタ役は「魔笛」の夜の女王とともにグルベローヴァが世界の楽壇に燦然とデビューした役。80年のウィーン国立歌劇場来日公演でも歌い、日本のオペラファンを驚愕させました。その姿を本場ミュンヘンのオペラハウスで観ることができようとは…すごい期待をして会場に向かいました。(海外でオペラを観ること自体、初めても同然でしたしね。このためだけにジャケットなぞ持って行ったのです)

ツェルビネッタは、道化芝居の踊り子です。主人公アリアドネを終始からかうコミカルかつ小悪魔的な役柄で、演技力も求められます。そしてオペラの終盤に有名な「偉大なる王女様」という、15分以上にも及ぶ長大かつ超絶技巧のソロがあるのです。プロ歌手だったら誰でも歌えるといった役柄ではありません。

低いささやくような声から、ある評論家によれば『成層圏のような』超高音までグルベローヴァの声は小鳥のさえずりのようにころがり、駆けめぐり、ホールを揺らし、世界中から集まった(そういうオペラ祭でした)聴衆は固唾を呑み圧倒されていきました。劇場を満たしたすごい緊張を今でも覚えています。ソロが終わったときの爆発するような拍手!世界最高の本物の存在が目の前にあることの感激を味わえました。