辛即発汗日々雑記

20150901

辛い物を食べると、大汗をかく人っているでしょう。。

私がまさにその一人。担々麺とか辛口の麻婆豆腐とか、食べ始めて数分のうちに、同席する人が呆れるほど顔中から汗をかきます。汗があごからしたたり落ち、眼鏡もビショビショになるくらいで、おしぼりでいくら顔を拭いてもきりがありません。食べ終わればピタッと止まります。

基本的に汗かき体質ではあるのですが、この汗はそれとは出どころが違う感じですね。

調べてみますと、汗のかき方には「1温熱性発汗」「2精神性発汗」「3味覚性発汗」の3つがあるのだとか。1は暑いときや運動をしたとき、体温を下げようとしてかく汗。2は緊張したり驚いたときにかく汗で、いわゆる「冷や汗」とか「手に汗握る」状態のことをいうのでしょう。

そして味覚性発汗は、発汗神経が刺激されることによる反射作用で、普通「辛いもの」を食べたときに顔、特に額や鼻、ときには頭を中心にして起こる…とあります。別に病気ではなく生理現象なので、治療をしたりするような性質のものではありません。人によっては甘いものや酸っぱいものでも起こるのだとか。

我が家の場合は私は汗かき、妻は汗ひとつかかずケロリとしており、息子二人も綺麗に両派に分かれています。妻は私に「代謝がよくて羨ましい」などと言いますが、別に羨ましがられるようなこととも思えず、まあどちらかといえば不便ですよね。

私は辛い物は決して嫌いではなく、平均的日本人より辛味耐性は若干強い方かなと思います。しびれるような辛口の麻婆豆腐も、おいしくいただきます。でも前に東京九段下の某店で食べた、汁なし担々麺とのセットには、まいりました。何とか完食はしたものの、もうご勘弁と思った。正直、うまいのかまずいのかさえよくわからずに、ギブアップ。

写真は一昨日、西新宿「XI'AN」で食べた酸辣刀削麺。なかなか辛いし、汗びっしょりになりましたが、これはおいしかった!

鬼の難曲音楽ばなし

20150829

何だかもう、文字通り手も足も出ないという感じ。どうしよう。

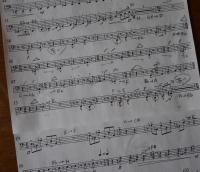

来月、旧知の仲間が集まったコンサートで打楽器を演奏するのです。基本的には良く知っている曲ばかりで、楽しく無理なくできそう(仕上がりには無論、こだわりたい人の集まりです)。ところが、中に一曲だけ、生まれて初めて見る鬼畜のような難しい曲がありまして。パートはティンパニ。

ティンパニは、太鼓でありながら、はっきりした音程~ドレミファを持っている楽器だとご存知ですか?(アマオケのメンバーなのに、このことを知らない人も時たま、います)太鼓の皮を張ったり緩めたりすることで音を高くしたり低くしたりします。昔は皮の周囲の6~8個のボルトをその都度回して音程を作りましたが、楽器の改良とともに、ペダル操作で瞬間的な音変えもある程度、できるようになりました。

ところが、現代ティンパニの構造を過信してか、無茶苦茶な音変えを要求する作曲家があちこちにおりまして。まるで弦楽器の「コントラバス」のような譜面を書いてくれます。私もときどき遭遇して、こいつ、わかってねーなー、と呟きながら、それでもティンパニストのプライドにかけてやってやろうと思うわけです。

ところが今回の譜面は…無茶苦茶をはるかに通り越して、茫然とするばかり。何台の太鼓を使い、どの音をどうやって変えていくか、プランを作ることから始めるのですが、プランの作りようがない。大きい太鼓は高い音が出せず、小さい太鼓は低音を鳴らせないことを、この作曲家は知らないんじゃなかろうか。

お盆中、伊那フィルのティンパニがたまたま近所に置いてあったものだから、(ご近所に遠慮しいしい)実際に叩きながら毎日音変えプランを作りました。椅子に座り、ペダルに両足を置いて目まぐるしく手足を動かす練習です。テンポのすごく早い曲で、考えているヒマがないのです。今のところ「ゆっくりやれば、不可能ではない」くらいのところまで来ましたか。まだ考えないとできません。

初顔合わせの練習は今週末です。仲間たちに笑われないよう、励みましょ。

富士総合火力演習 (2)日々雑記

20150826

後半はさまざまな火力のオンパレード。大小さまざまなヘリコプターが登場しました。車両の運搬もする大型ヘリ、ロープで降下する空挺部隊、高性能機関銃や対戦車砲を備えたアパッチ、コブラなど。ヘリ自体は日ごろ見慣れていますが、急上昇や真っ逆さまの急降下など、民間ヘリでは絶対できない技も見せてくれました。

「地獄の黙示録」の頃から思いますが、戦場でのヘリの機動力・攻撃力には驚嘆させられます。私たちが演習場に着いた時間帯は、どうしたことか台風並み(と感じました)の強風が吹き荒れていましたが、あんな中でも作戦となれば、きっと平然と飛んでみせるんでしょうな。

このほか、手持ちの対戦車誘導弾(ロケット砲みたいなもの。発射されてから一直線に飛び、敵戦車に近づくと急上昇して装甲の薄い真上から狙う)とか、航空自衛隊から特別参加したF-2戦闘機のスピードもすごかったですね。

まあどれをとっても、この的にだけはなりたくないな、と思いました。砲撃射撃の正確さは私の予想を大きく超えるものでした。ひとたび狙われたら、逃げようがない。しかし今回の演習はこちら側から一方的に攻撃する場面だけですが、いざ実戦となれば相手も死にもの狂いで撃ってくるわけですから、どれほどの修羅場になるのか、想像を絶するものがあります。

演習終了後は会場にずらりと置かれた各車両・ヘリをごく近くから見ることができるサービスタイムも設けられ、一部を除いては手で触ることもOKでした。

「軍隊」ではなく自衛のための兵力として、まことに中途半端な立ち位置を強いられている自衛隊。しかし彼らの持つ抑止力には、大きな効果があったはずです。下手にちょっかいを出せば、ただでは済まないぞという凄み(ちょっと優等生っぽい印象もありますが)を感じました。戦後の日本が戦争をせず侵略もされずにここまで来られたのは、9条のおかげもあるでしょうが、日米安保と自衛隊の存在が不可欠でした。

そしてまた、この精鋭たちが本物の戦場で敵と渡り合う凄惨な場面が、これからも来ないことを願うものです。

富士総合火力演習 (1)日々雑記

20150825

自衛隊の実弾演習を見るチャンスはそうありません。ずっと前から行きたいと思っていたイベントです。お誘いをいただいてこの週末、富士山麓に出かけ、真っ赤に日焼けしてきました。

入場は無料なれど基本的にはハガキによる抽選で、ここ数年、人気がエスカレートしています。今年の競争率は29倍にもなったのだとか。会場の東富士演習場、もちろん初めて訪れましたが、目の前に富士山の雄姿と広い裾野、そして奥深く設置された標的。広い会場を埋め尽くす観客(この日は21000人が詰めかけたそうです)。自衛隊のPRには絶好の舞台です。

演習開始の3時間前に会場に着きましたが、すでに「公開演習のための予行演習」が始まっており、戦車や装甲車などがバリバリと射撃訓練をしていました。予行演習が一段落すると、十数台のブルドーザー、ローラー、散水車が出てきて整地をし、本番に備えます。その間、30人ほどの音楽隊が登場して、観客サービスも。

10時に始まった演習は、前半は装備(車両、砲、ヘリなど)の紹介、休憩を挟んで後半は、離島に敵が上陸した場面を想定し、陸と空が連携して敵を制圧するストーリーに基づいて演習が行われました。(さすがにこの場所では、海というわけにはいきません)

何といっても戦車ですよ、戦車! 展示品の動かない戦車は見たことはありますが、実際に走る戦車の迫力はすごい。最高時速70キロくらいで疾走します。急停止すると、あの重そうな車体(調べたら、自重44㌧)の後半部分がふわ~っと浮き上がりますからね。乗っている人はどうなっているのだろう。

砲撃の轟音、凄まじいものです。さまざまな火器の発射音はどれもすごいですが、最新鋭10(ヒトマル)式戦車4台の一斉射撃の迫力が一番すごかった。この日の夜、駒ヶ根ではお祭りで尺玉や二尺玉の打ち上げがありましたが、申すまでもなく比較になりませぬ。弾着地点ではもっとすごいのでしょう。でも私も命が惜しいし、そんなところで見せてくれるわけもありません。

発射の瞬間をカメラに収めたいと思うのですが、射撃音が観覧スタンドまで届く間にもう砲弾は発射されておりますから、火を噴く主砲の決定的瞬間は、動画でなければ撮りようがないですね。

そしてもっと驚いたのは、照準の正確さ。「自ら走りながら」発射する砲弾が、はるか向こうの標的の一点に吸い込まれるようにことごとく命中する様は、まるで映画でも見ているようです。迫撃砲(上に向けて打ち上げ、丘や建物の向こうにいる、直接見えない位置の標的を狙う)の正確さにも驚きました。弾着まで20秒~30秒くらいかかりますが、これも見事に的に的中します。

久し振りに超々食べもの

20150820

お盆中、高校同級の友人たちと伊那の街で一杯やった勢いで、懐かしい味を食べに寄りました。。

伊那市のご当地グルメとして広く売り出し中の「ローメン」。B-1グランプリにもたびたび出場しています。2012.4.30の記事でも書いていますので再掲しますと、【蒸し麺、マトン肉、キャベツを使いニンニクを効かせた一種のソース焼そば…と言ったらいいのでしょうか。伊那に昭和30年頃から伝わる、まあどちらかと言えば男性向きの食べ物ですね】。

ローメンには「焼そば風」と「スープ麺風」の二つのスタイルがありまして、前者の代表格のお店のひとつが伊那市駅近くの「うしお」さんです。私が高校生の頃から人気の店でした。

何が人気かって、このお店は並盛りのローメンの上に、大盛り、超大盛り、超々大盛りというメニューがあって、しかもお値打ちだということで、お腹を空かせた高校生たちがよく通っていたのです。値段も安く、超々を何杯食べたとか、何分で完食したとか、いろいろ武勇伝が聞かれました。

デカ盛のお店があちこちで話題になっているご時世です。超々は麺3玉を使っているそうですが、テレビに出てくるような度外れた大盛りメニューではなく、まあ常識的な大盛りですね。ラーメン二郎などよりハードルは低く、高校生なら普通に平らげるレベルだと思います。(この写真では大きさが伝わりにくいかな)

この店のローメンはキャベツと小間切れマトンが上に乗り、結構油っぽいです。お店ではいろいろな味付けのトッピングを推奨しています。酢、ウスターソース、唐辛子、ごま油、カレー粉など。酢で油を中和?して食べる人が多いのかな。ごま油もいいし、カレー粉も結構合いますよ。こうして卓上調理で好みの味にして食べるのは、どこの店でも一緒です。

お盆の歩行者天国の余韻さめやらぬ時間帯で、お店には次から次へと若い人や家族連れが訪れ、繁盛していました。久しぶりに食べた超々、おいしかった。お前の年で超々食べるなんて身の程知らずだって?「3人で、分けて」食べたのですよ、一応自制心というものはありますから。

でも、お腹を空かせて臨めば、何とか一皿くらい食べられそうな気がします…

これ、なんでしょう日々雑記

20150818

あるところで使ってみようと思って、数日前に入手しました。

実際に試してみると、なかなかうまくいきません。難しい。ちょっとしたコツがいるようです。

これはいったい何に使うものか、正解は、いずれそのうちに…

70年目のお盆日々雑記

20150816

連日35度近くの猛暑が続いてきたのが嘘のような、涼しい盆の入りでした。13日の朝は、いよいよ稼ぎ時なのにここで雨かよ!と思いましたが、間もなく雨はあがり、やわらかな陽光が。どうやら4日間、まずまずのお天気となり、暑さも少し収まった感じです。

14日には注目されていた安倍首相の「戦後70年談話」が発表されました。当初首相は、村山談話を上書きするのだ、と大変な張り切りようだと言われていました。しかし日を追うごとに状況は二転三転し、そもそも誰に向けて何のために出す談話なのか、よくわからないような話になっていました。お詫びの文言が入るか入らないか、ばかりが話題になったこの数日間でした。

談話を翌日の新聞で読んでみましたが、私には、丁寧によく考えられているなあ…という印象です。安倍首相の悲願(?)であろう「戦後レジームの再構築」は影をひそめ、穏当な言葉で歴史を振り返り未来を語っていると思います。「私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」は、ふーむなるほど、と思わせる絶妙の表現では。

実際に文案を練ったのは有識者会議の北岡伸一氏あたりなのでしょうか。おそらく安倍首相が当初想定していた談話とは、かなりトーンが違い、ご本人、あるいは保守色の強い支持層は内心納得できていないのではないかと想像します。首相はこれまでも、勇ましいことをぶち上げては内外の批判を受けて、何度も尻すぼまりの結果を出しています。

でも、今回はこれで良かったと思いますよ。何を言っても言わなくても文句をつける人たちは、主語がわからんとか何だとか言っていますが、全てが明確な疑問の余地なき文章を書いたとして、それってそんなに素晴らしいことですかね。

逆にこの安倍首相をして、結果的にこうした談話を出させることになった「一定の良識」が、今の無茶苦茶な政治にも働いていたことに、少し安堵したお盆でありました。

真夏の大会日々雑記

20150807

暑くてブログ更新も滞っています。せめて夕立でもと思いますが、昨日の午後4時頃にしょぼしょぼと弱い雨が短時間降っただけでした。駒ヶ根でまとまった雨はもう10日ほども降っていません。農作物にも影響がでるでしょうね。

そんな中、一服の清涼剤。昨日から始まった甲子園大会で、長野県代表、上田西高校が宮崎日大高校に3-0で勝利しました。

同校は昔から野球の名門というわけではありませんが、一昨年甲子園に初出場(一回戦負け)、今回2度目の出場でみごと初勝利を飾りました。長野県代表は過去十年間で初戦突破は3回だけで、残念ながら強豪県とはとても言えません。それだけに、日頃高校野球に疎い私もちょっと嬉しい気がします。当社にも卒業生がいます。

エースの草海君(珍しい名前だ)168㌢62㌔の小柄ですが、なかなかいいボールを投げるらしく、無四球完封の素晴らしいピッチングだったようです。次の試合も活躍を期待したいな。

しかしこんな暑さの中で野球をする(正確には、させる)のはいかがなものか、いつも思いますよね。体にいいわけがない。選手はもちろん、応援団も大変でしょう。よく熱中症で倒れる人がいないものです。いるけどニュースにならないのかな?

5年後の東京オリンピックも、こんな灼熱の中で行われると思うとぞっとします。真夏の開催になったのは、大リーグ、アメフト、NBAなどメジャースポーツのシーズンオフを狙った米国スポンサーの意向だと言われますが、マラソンなどバタバタと棄権者が出るのではないかと心配になりますね。

一方で来年のリオ五輪、南半球だから真冬の開催になるのかな?ふと思い調べてみましたら、8月の平均気温は最高気温25.6℃、最低18.4℃ということで、冬とはいえ東京の6月とほぼ一緒のようです。やっぱり暖かい国なんだ、ふーむ。

日本のパンは… (2)食べもの

20150801

理由その3。日本のパンは柔らかい。柔らかすぎる。

タレントさんが日本とフランスのバゲットをかじり比べてみる映像がありました。アゴは丈夫、自信あります!と言っていた彼が、本家のバゲットを噛み切って飲み込むのに、もう涙目になって悪戦苦闘していました。肉食人種たちの「噛み切るアゴ力」と、われわれ穀物食いの「すりつぶす力」とでは、求められるアゴの動きがそもそも違うのだそうです。

というような分析を、番組ではしておりました。とても興味深い題材だったと思います。

「甘い・柔らかい」はともかくとして、日本で独自の進化を遂げたさまざまな菓子パン調理パンを、本場のパン食いたちが美味しく面白いとはいいながら、本物は違うといわんばかりな反応を見せた件、何かに似ていますね。そう、お寿司が海外で独自のびっくりするような発展を見せているのとそっくりです。

寿司の本場(ですよね)で育った私たちは、カリフォルニアロールに代表されるマヨネーズや各種ソースを使った色とりどりの寿司を見て、「これは本物の寿司じゃあないな」と思うでしょう。でも食べてみると、それはそれで結構美味しかったりしますし、回転寿司に行けば各種のジャンクネタはすっかり定番になって日本人に受け入れられています。

私は、以前本欄で書いたこともありますが、こうしたファンキーなパンも寿司も、どっちもありだという考えです。ジャンルの幅が本家の思いもよらぬ方向へ広がっていくことは、愛好者を増やし多様な食文化の拡大にもつながります。しかし、それぞれの本来の姿はこうだよ、ということも知っておく(消費者に知ってもらう)ことも同時に大切だと思うのです。オリジナルを知り、本物へのリスペクトがあってこそ、アレンジをより深く楽しむことができるのでは、と。

その意味で以前話題になった、本式の海外の寿司屋に「本物の寿司を出す店」という認定を出そうという試みは、ぜひやってみてほしかったと思っています。同様にフランス政府から「本物のフランスパンを出す店」というお墨付きがあれば、そうかこれが本物か、と多くの人が知るきっかけになるかもしれませんね。その上で日本独自のパンも楽しめば良いでしょう。

ところで、細い棒状のフランスパンをバケットという人がいらっしゃいますが(うちの社員にもいたりして…)正しくは「バゲットbaguette」ですね。杖とか棒とかいう意味です。太鼓のばちもバゲット。baquetでは「バケツ」になってしまいます。お節介ながら。

日本のパンは… (1)食べもの

20150731

晩飯を食べながら偶々回したチャンネルで、面白い番組をやってました。番組冒頭からは見ていないのですが、あちこちの有名パン屋さんの売れ筋だかご自慢の逸品を集めて外国人に食べさせて、感想を聞くというもの。「所さんのニッポンの出番」とか、いいました。

人気ベスト3は上位より「メロンパン」「塩パン」(いま、大流行ですね)「チョココルネ」だったと。焼きそばパン、カレーパン、フルーツサンド、揚げパンなどが紹介されるたびに、参加した外国の人たちから歓声があがり、日本独自の進化を遂げたパン文化はユニークで面白くおいしい!と。ここまでは普通の番組です。

続いて彼らにインタビュー。これらのパンを毎日食べたいと思いますか?答えは15人中10人が「NO.」とのこと。ふーむ、何故でしょう。

理由その1。手が込みすぎている。パンはシンプルなのがいい。

日本では「ご飯とおかず」「どんぶり」の発想から、パン生地と具の組み合わせが幅広く研究され、既存の枠にとらわれない意外な菓子パン・調理パンが消費者の支持を集めています。ところが外国人たちは、パンはパンでしょう、おかずと一緒に食べたいと思わない、というのです。

そもそも、パンはキリストの肉体に例えられる神聖な食物でした。敬虔な人は十字を切ってから食べるのだとか。それがさまざまな食材といっしょくたにされることに、クリスチャンたちは違和感を感じるのだと番組では言っていました。(十字を切るのは、パンだからではなく、食事の前に手を合わせて「いただきます」をするのと共通する儀式なのでは?)

理由その2。日本のパンは甘い。生地そのものが甘い。

これは製法上の理由で、パンを発酵させるときに使うイーストの種類が違うのだとか。糖分を加えて発酵力を高めるのに適したイーストが、日本のパンに使われているのだと。パンはほんのり甘いものだ、という日本人の認識(好み)が昔から定着しているようです。

続きます…