味玉の探究食べもの

20170314

皆さん大好きな「味付玉子」。特に半熟のやつ、私も大好きですよ。ラーメン屋さんでもついついトッピング追加を頼んでしまいます。

スーパーで時々買いますが、ほんとうはもう少し柔らか目の半熟が好みです。自分でも作れるよなあと思っていたところ、先日本屋さんで「世界一美味しい煮卵の作り方」なる新刊本を見つけました。はらぺこグリズリーさんというブロガーが書いた本です。

本をパラパラとめくってみると極めて簡単で、早速作ってみました。書いても構わないと思いますが、卵はお湯から茹でて6分。すぐ氷水で3分冷やす。殻をむき、市販のめんつゆに半日漬けこむ。できあがり。

食べてみると、黄身の半熟の具合が大変良いですね。ただ味付けが、表面はやや塩辛く中身まで届いていない感じです。めんつゆにも濃度がいろいろありますから、このレシピでは説明不足だと思います。我が家にあったつゆで三回ほど試しましたが、よくある四倍希釈のものは、そのままでは濃すぎます。適度に薄めないと。

「世界一美味しい」は明らかに誇大でしょうが(まあ、シャレですよね)こんなに簡単にできるなら、これからは自分で作ろう。と思っていましたら、今月発売のdancyu4月号が卵料理特集で、真っ先に味玉の記事があるではありませんか。これはまた嬉しいバッティング。

dancyu流では、茹で時間は7分30秒。めんつゆは「そのままスプーンで飲んでおいしく感じる濃さ」まで薄めて(わかりやすい)漬けるのは24時間。380個の卵であれこれ比較実験をした結果の結論だそうです。これは双方のレシピを試してみなくては!

こちらは、ほぼ期待通りの味付けです。本当はめんつゆでなくて、チャーシューだれで漬けるところでしょうが、まあよしとしましょう。黄身の半熟具合は、わずか…ほんのちょっとだけ、私の好みより固いような気がします。「6分半~7分茹でて、24時間漬ける」くらいが丁度よいのかな?

殻を綺麗にむくのは、意外と難しいものです。新しい玉子だと綺麗にむきにくい、と小学校で教わったような記憶がありますが、書かれている通り水中でむいても、ほんの少しの油断で白身に亀裂が入ってしまう。これは6分でも7分半でも、大して変わりはないですね。急がばまわれ。

こんな程度で「探究」なんていうのも、笑われてしまいます。

関連リンク: はらぺこグリズリーの料理ブログ

タブレット日々雑記

20170312

頑固にガラケーを使い続けています。スマホは今でもあまり使う気がしませんが、タブレットはなかなかいいよな、と思っていました。そんな私もついに新アイテムを持つことになりました。

次男の大学進学を期に、スマホを買ってやったのですが、docomoのスマホを買うとタブレットを実質無料(からくりがあるのでなく、本当に無料らしい)で頂戴できるというのです。いいぞ、ありがたし太っ腹!

というわけで、めでたく写真のタブレット(dtab Td-02H)を入手しました。

ふだんは会社でも家でも、いつでもPCにアクセスできる環境にありますのでタブレットに頼る機会はあまりありません。外出時、とくに出張などで家を離れる時ですね、欲しいと思うのは。

よく使いそうなのは、お店情報、天気や交通の情報、ふだん見ているtwitter(もっぱらROM専門です)などでしょうか。会社のアドレスに届いているメールが見られれば便利でしょう。ゲームなどはやらないと思います。動画も観ないでしょうね。息子のスマホと容量は共有ですから、やたら無駄遣いをするわけにはいきません。

私が知らないだけで、いくらでも使い道はあるのでしょうから、これからだんだん覚えていかなくては。今月は息子が家にいますから、師匠のいる間にある程度習熟しておかなくてはね。

出前講座しごと

20170307

先日、地元の中学校でキャリア教育の講師として、自分の会社と仕事を語る機会をいただきました。。

ロータリークラブには「職業奉仕」という言葉がありまして、ロータリーの金看板だとも言われています。これは一言で説明するのがなかなか難しいのですが、高い倫理観をもって自らの職業に専念し、それを通して関わるすべての人に奉仕する、というような意味です(だいたい)。

長野県のロータリーではこの一環として、地域の学校などに出向いて自分の職業について語る機会を持とう、という「出前講座」運動を行っています。今回私が中学校にお邪魔したのは、そんな事情あってのこと。学校には快く協力いただき、1年生全員を前にお話ができました。

それで、何を話そうか。日頃我が社ではめったに使うことのないpower pointを持ち出して(これでプレゼンを考え始めると面白くて仕方がないですね。癖になりそう)原稿を作りました。現在の会社の概況、創業の頃・明治大正時代のエピソード、そして主力取扱い品である「砂糖」のお話。

砂糖の仕入先商社さんに資料の手助けをお願いしたところ、とてもわかりやすい資料と共に、沖縄から「さとうきび」の現物を10本ほど送っていただきました。いま、ちょうど収穫期ですね(2013.2.25)。各クラス1本ずつ、味を見てもらえるようにプレゼントしました。

駒ヶ根ロータリーの会長と私とで1時間をいただいたのですが、準備した全部はとても話しきれませんでした。会長さんもそうだったでしょう。日頃の自分の仕事への思いや誇りは、簡単に省略できるようなものではありませんもの。でも自分にとって、こうして仕事についての話をまとめてみることは、いい機会でした。

子供たちはそこそこ集中して聞いてくれていたように思います。後日、彼らの感想を送ってもらえるとのことです。楽しみ!

ソムリエになった!しごと

20170301

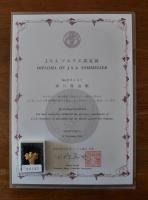

私はこれまで、日本ソムリエ協会から「ワインアドバイザー」という認定資格を戴いておりましたが、昨年末をもって「ソムリエ」資格になりました。先日新しい認定証とバッジが届きました。

これは、昇級試験に合格したわけではなく、日本ソムリエ協会の制度が変わったために自動昇格したものです。今までは同協会では、ワインのプロ資格に「ソムリエ」と「ワインアドバイザー」の二種類を設けていました。一言で言えば、前者は飲食店でワインのサービスに従事する人の資格、後者はワインを販売する酒屋の資格です。あと愛好者の資格として「ワインエキスパート」があります。

私は社長なので、経営する会社がワインを供する飲食店を副業でもやっていれば、自らサービスに携わっていなくともソムリエ受験資格があったのですが、そういったことはなくソムリエになることはできませんでした。ところが今般、日本ソムリエ協会の制度が変わってワインアドバイザーという資格はなくなり(世界基準に合わせたらしい)従来のワインアドバイザー有資格者たちはソムリエに統合されることになったのです。

私がアドバイザー資格を取ったのは2005年のこと。このときは準備期間約7か月、独学でよく勉強したと思います(ちなみに合格率2割くらいでした)。ソムリエとワインアドバイザーの試験は、筆記試験は共通、違うのはソムリエにだけワインサービスの実技審査が課せられたことです。想像ですが、審査員の前でワインを抜栓し品質を確かめ、グラスに注ぐ。定められたいくつかの手順をきちんと踏まえているかが問われたのでしょう。

ソムリエ資格の取得において私はこのプロセスを経ていないので、同時に送られてきたDVDで勉強して下さい、ということです。まあ、受験時にテキストは読み、この十年でおそらく7~800本のワインを(スクリューキャップを除く、最近ほんとうに増えましたね)抜いておりますから、人前でそう恥をかかないくらいにはできると思いますが。

ソムリエという言葉には、単に専門家というだけでなく、何となくおごそかな響きがあり、かなり良いイメージが持たれていると思います。だからこそ野菜ソムリエとか温泉ソムリエとか、いろいろな分野でもこの単語が使われるのでしょう。本家ソムリエの名に恥じぬよう、もっともっと勉強しなくてはね。

セムラとの邂逅 (3)食べもの

20170224

お菓子屋さんを一通り探しましたが、ちょいと視点を変えて。六本木に「リラ・ダーラナ」という北欧料理のレストランがあり、そこで今の時季、季節のデザートにセムラを出しているんだそうな。テイクアウトも可能だというじゃありませんか。

お店に電話して取り置きをお願いすると、快く応じてくれました。お昼の営業が終わるころ伺ったお店は、六本木交差点からすぐ近くのこじんまりした可愛らしいレストランです。本来は食事のお客さんに出すために作っているものですから、お菓子屋さんのように持ち帰り用の化粧箱があるわけではなく、ありあわせの器に入れていただきました。食事もせずにお菓子だけで手間をおかけして、ちょっぴり申し訳ない感。

大事に家に持って帰って、いただいてみましたよ。40何年越しの初対面!

小さなリンゴくらいの大きさ。やや固めのバンズ部分の歯ごたえ。こちらのはパンがそんなに甘くなく、トータルのイメージとしてはシンプルにして素朴な感じがします。アーモンドクリーム(ペースト)の特徴的なカルダモン風味。私たちにはやはりカレーを想起させるものがあり、非常に独特な味わいです。そして、たっぷりこぼれそうなホイップクリームの美味しさ(幸せ!)。なるほど、これがセムラか…。

何故スウェーデンでカルダモンなのか、気になりますね。セムラがこの時季だけのものなら、セムラを食べない他の季節には、どんなお菓子を食べているのでしょうか?現地に行ったこともなくまだまだ北欧文化に疎い私ですが、ふつふつと興味がわいてきます。

これで少年時代の読書に登場する三大謎菓子のうち一つを制覇しました。あと二つは、ナルニア国物語に出てくる「ターキッシュ・デライト」(トルコでは『ロクム』、瀬田貞二訳では幼い読者のことも考えてか『プリン』とされている)と、ドリトル先生に出てくる「アブラミのお菓子」こと「スェット・プディング」。いつの日かの出会いに期待しているのです。

関連リンク: 北欧料理リラ・ダーラナ

セムラとの邂逅 (2)食べもの

20170220

「料理通信」誌の2月号に、セムラが堂々2ページにわたって掲載されたのです。いやびっくりしたこと。「2月のスウェーデンはSemla セムラであふれ返ります」ですって。

それは写真のとおり、生シューのような形をしたお菓子でした。復活祭を前にした節食期間に入る前、栄養補給のために高カロリーのお菓子を食べることから始まったのだそうです。

写真つきのレシピが載っております。カルダモン風味のバンズをくり抜いて、カルダモン風味のアーモンドペーストを詰め、上にホイップクリームをあふれんばかりに載せて、蓋をする。へえ、カルダモンのお菓子とは珍しい、どんな味がするのだろう。今では缶に入って売っているような感じではありませんが、菓子店ばかりでなくスーパーの店頭にも並ぶようなものらしいですね。

記事を隅まで読んでも、現地レポートばかりで日本での入手方法が書いてありません。レシピはあっても自分で作ってみるわけにもいかず(自分で作れるわけがないし、妻も忙しくてお菓子作りにはすっかりご無沙汰だし)どこかの菓子屋さんで売ってないかな?と検索してみます。

わざわざこのために上京するのもナンです。出張ついでに寄れるところで、入手できないでしょうか。日本にスウェーデン菓子の専門店なんて、そうないですが…。

FIKAFABRIKENという、お店というかお菓子教室を主にやっているようなところで、期間限定で渋谷ヒカリエで売っていたようですが、残念にも私の上京予定の前々日で販売終了しています。ちなみにFIKAとはスウェーデン語で「お茶する」意である由。

さらに探すと、新宿伊勢丹のこれもFIKAという北欧菓子の店にあるという情報が。おお伊勢丹なら私の行動範囲、いよいよセムラに会えるのか。出張の日を指折り数えてお店に行ってみると、販売員のお姉さん、「セムラはこの前までありましたが、今は作っていません(ちょうどバレンタイン商戦中の土曜日で、店頭には贈答用焼菓子が主に並んでいた)、今シーズンはこの先の販売予定もありません」と、つれないお返事。

そんな殺生な。だってイースターはまだこれからでしょ?今売らないで、いつ売るの。泣く泣く伊勢丹を後にしましたが、これでは諦められませんよ。

セムラとの邂逅 (1)食べもの

20170217

「セムラ」って何だか、お聞きになったことがありますか。私は小学生のとき読んだ本でこの単語を知り、しかしそれがどういうものか、実体を知ることがありませんでした。

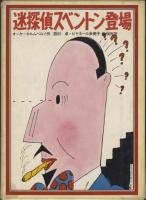

それは、オーケ・ホルムベルイという人の書いた「迷探偵スベントン登場」という児童書に登場するお菓子の名です。(本はとっくの昔に絶版になっている)

主人公スベントンは、ストックホルムに事務所を構える私立探偵で、優秀な男なのですが何故かまったく仕事がありません。たまに来客があると、秘書に外から電話をかけさせ、客の前で忙しくてんてこまいな芝居をして見栄を張っている始末です。

彼はある日、不思議な東洋人訪問客から一枚の古ぼけたじゅうたんを買い受けることになりました。それは何と「空飛ぶ魔法のじゅうたん」だったのです。彼はこの新アイテムを使って、難事件を解決していきます。

スベントンの大好物が「セムラ」というお菓子です。本当は復活祭の前にだけ食べる季節のお菓子なのですが、ストックホルムのある菓子店だけは一年中セムラを作っていて、スベントンはしばしば女性秘書に頼んで(仕事がなくお金もないので、ツケで)買いにやらせ、楽しんでいるのです。

スベントンには一つ弱点があり、それは「舌がまわらなくてうまくしゃべれない言葉がある」ということです。本名は「ストーレ・スベンソン」というのですが、自分で自分の名をうまく言えないことから、彼は「トーレ・スベントン」と改名してしまいました。またピストルのことは「ピトル」、セムラのことも「テムラ」としか言えないそうです。

いったいテムラならぬセムラとは何ぞや?生クリームをたくさん使ったケーキのようなものだと本には書いてありました。缶に入って売られているらしい。(スベントンはある大事なものをセムラの缶の中に入れたまま忘れてしまい、窮地に陥ります)スベントンの留守中、事務所に侵入した謎の大男に、1ダースのセムラを食べられてしまう。ヒントはこれだけ。一度見てみたい食べてみたいと、将来の邂逅を待ち焦がれておりました。

しかしセムラの情報を目にすることはなく、子供の頃の話ですから、いつしかセムラのことは私の意識から遠ざかっていき、まったく思い出すこともありませんでした。

ところが先月、ある雑誌でセムラを目にする機会があり、何十年ぶりの再会?にびっくりしたのです。

路上ピアノが奏でる音は日々雑記

20170214

街の中に置かれた一台のピアノ。いったい誰が弾くのでしょうか。ちょっと前に、テレビで面白い番組を観ました。

NHKで金曜の夜に放映している「ドキュメント72時間」。一つの場所を三日間にわたって定点観測しながら、そこに登場する市井の人々のさまざまな思いにふれる番組で、毎回ではありませんが興味深くたびたび観ています。外国人が集う六本木のケバブ屋、ゴールデンウィークの都会のレンタルビデオ店、中国大連の日本食スーパーなどなど。文字通り人間交差点を垣間見る感があります。

先月放送されたのは、宮崎市の繁華街の一角に置いてあるストリートピアノです。

------------------------------

(NHKサイトより)南国・宮崎。賑わう街の一角に、1台の不思議なピアノが置かれている。いつでも誰でも自由に弾ける「ストリートピアノ」。バス待ちの老人が指1本で童謡を弾き、若者はドラマの主題歌を演奏。街を元気にしたいと4年前に置かれて以来、密かな人気となっているこの場所。「ピアノの設置から毎日通い、独学で練習した」男性が奏でる音に、集まった人々が拍手喝さいすることも。街角に響くピアノの旋律に込められた、人々の思いとは?

-------------------------------

地元商店街やNPO団体らが、捨てられていたピアノを再生して街の活性化の一助にしようとしたそうです。最初から見なかったので、路上といっても具体的にどんな場所か詳しくわからないのですが、道端ではなく公共施設のオープンエントランスみたいなところなのでしょうか。

ただの飾り物にならずに、多くの人が弾いてみよう触れてみようと思う存在であることが素晴らしい。駒ヶ根にあったらどうでしょう?私なら…そうだな、酔っ払って帰る途中にちょいちょいっと弾いてみるかもしれませんね。(子供の頃取った杵柄、多少残っているかも?)どこに置いてみるかと考えますが、それなりに人通りがあって、夜中に弾いてもうるさくなく、ピアノが雨露暑さ寒さをしのげるところ。うーん、難しいな。

時にはこのピアノを使って街角コンサートが開かれたりするのでしょうね。素敵な街の拠点だと思います。

関連リンク: NHK : ドキュメント72時間

台湾あれこれ (2)食べもの

20170212

備忘録も兼ねて書いております。今回は書き残した食べものネタなど。

1、台中の公式晩餐の後でみんなで寄った、街なかの小龍包のお店です。台中は飲食店の閉店時間が早く、10時になればみんな仕舞ってしまいます(その割に床屋さんなどは遅くまでやっている)。たまたま開いていた店で、このほか焼餃子、水餃子や乾麺(汁なし麺のこと)など注文し突っつきました。味は、ごく普通のお味。

2、台北に移動し、101という超高層ビル地下のフードコートで。魯肉飯(ルーローハン)と豆花(トウファ、小豆とピーナツ入り)。

魯肉飯は前から好物なので、ぜひ本場物を食べたいと思っていました。名前にサカナの字が入っていますが魚肉ではなく、刻んだ豚バラ肉を甘辛く煮込んでご飯にかけたもの。台湾人の国民食、日本で言えば牛丼みたいなものですな。フードコートでは味はこんなものか、街角の昔からの店で食べてみたかった。豆腐のデザート豆花は、フルーツ缶のシロップみたいな、もっと甘いものを想像していましたが、意外にあっさりした味でした。

3、とはいってもアジア各国ではフードコートが盛んで、台湾も例外ではありません。101のフードコートはものすごく広い店で、飲食店も20以上並んでいます。しかし酒類はどの店でも扱っておらず、フロアの一角にあるスーパーから買ってきます。これはガイドブックにも載っていたパイナップルビール。果汁5%アルコール度2.8%、トロピカルドリンクみたいで飲みやすい。

4、僅かな自由時間を使って故宮博物館を駆け足で巡ってきました。最大の目玉品、石工芸の「白菜」は単独で別室に置かれる厚遇ぶり。タイミングよく、そう待たないで見られました。素晴らしい細工で本当によく出来ています。同じく有名な「豚の角煮」はどこかに出張中と見えて、お留守。

5、訪問先でお土産をいくつも頂戴しました。これは葱入りのクラッカー。台湾は葱の大産地で、葱クラッカーもガイド本に載っていました。いただいた品はクラッカーを2枚合わせて、中に甘くない固いクリーム?が入っています。オヤツよりもお酒のつまみにいいです。

6、台湾の定番土産菓子といえば、昔なら月餅、今ならパイナップルケーキ(土鳳梨酥)。ご存知パイナップルのジャムを中に入れた焼菓子で、家に帰ってから4種類を食べましたが、ものによって違いが大きく、一番おいしかったのがこれです。忘れないように書いておきましょう。陳允宝泉(CHEN YUN PAO CHUAN)製のもの。台中の会社ですが台北101などでも売っているようです。