知覧に行きたい日々雑記

20240815

オリンピックが閉幕しました。帰国した選手たちの会見で、とても印象的な発言がありました。

---------------------------------

(東スポweb)パリ五輪の卓球女子団体で銀メダル、シングルスで銅メダルを獲得した早田ひな(24)が、大会を終えて行きたい予想外の場所を明かした。(中略)「行きたいところの一つはアンパンマンミュージアム。あとは鹿児島の特攻資料館(知覧特攻平和会館)に行きたい。生きていること、卓球ができているのは当たり前じゃないのを感じたい」と意外な場所を口にした。

---------------------------------

このような場面で、若いアスリートの口から知覧が登場したことに驚きを覚えました。平和の祭典であるはずの五輪開催中もウクライナやガザでの戦争は続いていたのです。外野でお祭り騒ぎを楽しんでいた我々にも喉に刺さった棘のように戦争は影を落としていたのですから、競技に集中していた選手たちも無関心でいたはずがありません。

知覧特攻平和会館はぜひ見学するべきだと同地を訪れた方々から聞いていましたが、今年2月の鹿児島旅行の際に訪問することができました。おびただしい数の若者の遺書が展示されています。どれも驚くほど達筆です。残された家族を案じ、祖国の勝利を願った遺書。本音をすべて書くことは困難だったでしょうが、文章から彼らの思いを垣間見ることができます。伊那市出身の特攻隊員のものもありました。

前途にそれぞれの大きな夢を抱いていたでしょうに、爆弾と片道分の燃料だけを積んで出撃し亡くなった6371人の若者のことを考えると、胸がつぶれます。1%の生還の可能性も許さない無謀な作戦、しかも実際は、ほとんどの特攻機は敵艦に突入する前に撃ち落され、戦果を挙げることはできなかったのです。

戦時下の狂気とはいえ、このような作戦を考え出し組織的に若者たちの犠牲を強いた指導部。中には「俺も貴様たちの後に続くから」と大見得を切って部下を送り出しておきながら、終戦後には責任を取ることもなく逃げた者も何人もいたそうです。(皆が皆そうだったわけではありませんが)

早田選手がこうした発言をしたこと、立派だと思います。自分の立場を考えると、あるいは勇気もいったのかな。彼女を育てたご両親も立派です。このことでさざ波が立っているとも聞きますが、気にすることなどありません。早く現地を訪れて、どう感じたか、同世代の人たちと話をしてみてほしいものです。そのあとで、アンパンマンミュージアムもぜひ楽しんでね。

関連リンク: 知覧特攻平和会館

夏、松本の音楽祭音楽ばなし

20240812

我が国の音楽界での一大イベントとして名高き「セイジ・オザワ松本フェスティバル」。縁あってチケットをお譲りいただいて、何年振りかで出かけてきました。

92年に始まった音楽祭。近場での開催にもかかわらずチケットの入手が面倒だったりして、私はこれまでよほど興味深いプログラムの時しか行っておらず、4度目です。

今回の曲目は、新進女性指揮者沖澤のどか指揮によるメンデルスゾーン「真夏の夜の夢」抜粋、R・シュトラウス「ドン・ファン」「四つの最後の歌」というやや変則的なプログラム。何が変則かというと、通常だとメインに置かれる交響曲など規模の大きな曲がなく、歌曲でコンサートが締めくくられたことです。

特に印象的だったのは「ドン・ファン」。今回の3曲では最も編成が大きく、名人揃いと名高い弦楽器が分厚く鳴り渡るさまはまことに圧巻で、このオケならではの響きを堪能しました。管楽器のソロも良かったな。

「四つの最後の歌」は老境のシュトラウスが書いた珠玉の作品で、20世紀歌曲の中の最高傑作ともいわれます。南アフリカ出身のソプラノ、エルザ・ヴァン・デン・ヒーヴァーはこのしみじみとした歌を、時に情熱的に時に抑制的に歌い上げ、なかなか聴かせました。この方とっても背が高く、指揮者の沖澤さんは小柄で彼女の肩までくらいしかありません。

4曲目「夕映えの中で」は老夫婦がこれまで共に歩いてきた人生を振り返ります。遠からず人生を閉じるであろう諦念と共に、互いの愛情を穏やかに確かめ合う歌です。この歌を心から味わう心境にはまだ至っておりませんが、素晴らしい歌唱に少なからず心を動かされました。

アンコールはありませんでしたが(この曲のあとでアンコールという雰囲気にはなりますまい)皆がステージからはけた後、再び出演者全員が登場しカーテンコールを受けるという珍しい形でコンサートは終わりました。今年は小澤征爾の追悼の意味合いで関心を集めましたが、カリスマ亡きあとこの音楽祭がどうなっていくのか、注目だと思います。

巴投げの女王日々雑記

20240808

パリで活躍する日本選手たち。まだ大会中ですが今大会の私的ヒロインはこの人、柔道女子48㌔級で金メダルを獲得した角田夏実選手です。

例によって、大会直前のスポーツニュースで特集を拝見し存在を知りました。31歳で五輪初出場という遅咲きの人、巴投げから関節技と言う必勝パターン、わかっていても避けられない巴投げの完成度、かつて同階級でしのぎを削った阿部詩がなかなか勝てず「ヘビっていうか軟体動物みたいな柔道」と評したという。

こんなすごい人がいるの。日本中の(ニワカ)柔道ファンが阿部詩を推す中、私は夏実推しに張ったのです。

柔道は軽量級から始まりますので、女子48㌔級は初日が恒例です。一回戦から巴投げ→腕挫ぎ十字固めが炸裂し次々と勝ち進み、決勝でモンゴル選手を破って今大会日本選手最初の金メダルに輝きました。

そして全階級が競技を終えた翌日の団体戦。決勝のフランス戦では2階級も上の相手と対戦し、必殺巴投げで勝利に王手をかける一勝をあげました。この時点では絶対に日本が勝つと思いましたが…あのルーレットがなあ…

巴投げというのは攻めてくる相手の力を利用して投げる技だとずっと思っていましたが、夏実選手はほとんど勢いを使わずに両足で相手を高々と持ち上げているように見えます。空中にある相手はバタバタしますが、ここからの微妙な体の使い方に膨大な引き出しがあるそうで、逃げようとしても逃げられない、ヘビに睨まれたカエルになってしまうのですね。

巴投げが一本で決まらなくても、そこから関節技への移行が鮮やかで、たちまち勝負を決めてしまいます。軟体動物の柔道を堪能しました。

東京学芸大学卒の才媛にしてなかなかの美形、スタイルも良く、きっと人気者になるだろうと思います。ご本人のyoutubeチャンネルを何本か観てみましたが、にこやかで素敵な方ですよ。道場を開きたいとか総合格闘技に転向したいとかいろいろ夢があるそうです。年齢的に次の五輪は厳しいかもしれませんが、ますます活躍してほしいですね。

92年前のメダリスト (2)日々雑記

20240805

西竹一の絶頂の時代は長くは続きませんでした。兵器の開発が進み、戦車やオートバイが当たり前のように使われるようになって、騎兵の存在意義がだんだん薄れてきました。西も馬から戦車への乗り換えを余儀なくされます。

軍の中も西の破天荒なキャラクターは認められ難くなってきたと想像できます。ロスに続くベルリン五輪では6位に終わった元金メダリストへの風当たりは強く、軍の中で冷遇されていきました。

太平洋戦争が敗色濃厚な1944年7月、西は戦車隊隊長として硫黄島の護りにつきます。ご存知の通り硫黄島は沖縄と共に日本の最後の激戦地となり、西も戦死を覚悟の上だったでしょう。いろいろなエピソードが伝わっています。(ただし、一部は後年の創作ともいわれる)

・激戦の前に一旦帰国した西は、引退し余生を送っていた愛馬ウラヌスの許を訪れます。ウラヌスは久しぶりの主人との邂逅に体を摺り寄せ、愛咬してきました、西はウラヌスのたてがみを一部切り取って、以後肌身離さず持っていました。

・硫黄島守備作戦では戦車が活躍できるような地形場面がなく、やむなく砲塔を外して固定し、砲台として使いました。騎兵出身で戦車を思う存分走らせたかった西には残念なことだったでしょうが、その砲撃の正確さは米軍の公式記録に残されています。損傷して戦場に残された米軍の戦車を鹵獲、修理し使ったともいわれます。

・負傷し捕虜となった米兵を尋問したとき、西はその海兵隊員が持っていた「早く帰ってきなさい。母はそれだけを待っています」という手紙を見ると「どこの国でも人情に変わりはないなぁ」と悲しい表情をして、その海兵隊員にできうる限りの看護を行ったが、看護も空しく翌日に西に感謝をしながら息を引き取ったそうです。

・米軍にもロス五輪の英雄だった西を記憶しているものが多く、「バロン西、我々はあなたを失いたくない。出てきなさい」と日本語で幾度となく西に投降を呼びかけたが、この呼びかけに西が応えることはありませんでした。

西がどのように戦死したかは諸説あり、正確にはわかっていません。圧倒的な劣勢の中、智将栗林忠道(松代出身)指揮のもと、硫黄島で日本軍がいかに戦い死んでいったかはさまざまな書籍や映画などで描かれていますので、まだ接していない方はぜひご覧いただきたいなと思います。

92年ぶりの日本馬術のメダル獲得を機に、以前から心に留めていた人物について書いてみました。wikipediaのほか、北大馬術部のホームページを参考にさせていただきました。緻密な取材と文章に感嘆しました。

92年前のメダリスト (1)日々雑記

20240730

パリ五輪が始まっています。競技が日本時間でことごとく深夜や未明に行われ時差を呪うしかありませんが、開幕早々から次々と活躍する日本選手たちに胸のすく思いをしています。

その中でも、総合馬術団体で大岩、戸本、北島、田中の4選手が銅メダルを獲得したという快挙。馬術競技を見る機会はついぞなく、彼らが事前にどれだけの期待を受けていたのかまったくわかりませんが、馬術の日本選手として実に92年ぶりのメダル獲得というから素晴らしいではありませんか。

92年前のメダリストといえば、西竹一に違いないとすぐに思いました。調べるとまさにその通り。ロサンゼルス五輪で金メダルを獲り、太平洋戦争で終戦間際に硫黄島で戦死した西中佐。子供の頃読んだ戦記で印象深く、映画「硫黄島からの手紙」では伊原剛志が演じて準主役級の扱いとなっています。

西竹一は外務大臣や枢密顧問官を務めた父のもと、男爵家に生まれました。軍人を目指し騎兵学校に進み馬術の基礎を叩き込まれ、めきめきと腕をあげました。大変な資産家で性格は至って鷹揚、天真爛漫、サッパリして明るかったと生前に交流のあった人たちはみな証言しています。

愛馬ウラヌス号との出会いは、馬術の恩師である上官がイタリアで出会ったという、誰も乗りこなせない大きな暴れ馬の噂を聞き、早速イタリアへ飛んで一目ぼれしたといいます。当時500ドル≒2000円という高額にも関わらずポンと自費で購入し、そのままヨーロッパ各地の競技会で好成績を残し日本へ連れ帰ったもの。家一軒15円で借りられた時代だそうです。

ロス五輪では11選手中完走したのが僅か5人という屈指の難コースでした。西とウラヌスは難しい障害を見事に次々と飛び越し、堂々の金メダルに輝きました。馬術の大障害は当時オリンピックの花形競技で、西はロス市長から名誉市民の称号を受けるほどの歓待を受けました。

貴族制度のないアメリカ人にとって、男爵baronの称号を持ち英語を流暢に話す西は大人気。ハリウッド俳優ダグラス・フェアバンクス夫妻をはじめ数々の著名人とも交遊を深めることになりました。当時の日本人としては考えられない豪快なカネ使いと社交性でアメリカでの日本人観を変えたともいわれます。

軍人ながら髪型はお洒落、軍服はヨーロッパ仕立ての特別製、馬具やブーツはすべてエルメス製であったとのことです。優勝記念パーティーには参加した日本の馬術チーム全員のタキシードを自費で誂えたのだとか。

ウナギ完全養殖 実用化近づくうな丼の未来

20240724

土用丑の日。嬉しいニュースをご紹介しておきましょう。

--------------------------------

(日経MJ)ニホンウナギの完全養殖技術が実用化に一歩近づいた。水産研究・教育機構(横浜市)を中心とする研究グループが、5つの突破口で人工稚魚の生産コストを8年前の22分の1に下げた。自治体の試験場や企業にノウハウを提供し、商業レベルの技術確立を促す。

--------------------------------

現在各地で行われている「ウナギの養殖」は、卵を孵化させることではなく、ウナギの稚魚(いわゆるシラスウナギ)を河口などから採取し養鰻池で育てることを指します。乱獲や生息環境の悪化によって稚魚の採取量が減少したことが、近年のウナギ生産量の低下につながっています。

稚魚が水面下で闇取引として高額で売買され、乱獲の一因となっています。驚くべきは日本のシラスウナギの4割が出所不明、つまり密漁や密輸入で、反社団体のおいしい資金源になっていると言われますが、なかなか尻尾を捕まえられずにいるようです。

いま研究が進められている「完全養殖」は、卵から育てた親ウナギに次世代の卵を産ませ育てる再生産サイクルのことで、資源保護の救世主として注目されています。しかし完全養殖の技術自体はできているのですが、コストが流通消費に堪えるものになっていないのです。

卵から成魚になるまでに膨大な個体が死んだり、エサをうまく与えられなかったり。(彼らは大変好き嫌いが激しく、サメの卵なら食べるとは分かったものの、もっとコストの安い餌がなかなか見つからなかった)2016年までの生産コストは、一尾4万円以上かかっていたといいます。

それが近年の研究により、母ウナギに与える栄養の工夫から始まって身近な原料による餌の開発、大型水槽を使った量産化、自動給餌システムで人件費を減らすなど、さまざまな問題解決でコストダウンが可能になりました。今では生産コストは1800円まで下がり、天然稚魚との差がだいぶ縮まってきたのです。(それでもまだ3倍くらいの差はある)

味は現在流通しているウナギと遜色ないといいますから、いよいよ実用化も見えてきたと言っていいでしょう。ウナギの価格が高騰しておいそれと口に入らなくなったのはあくまでも結果であり、もっと大事なのは持続可能な資源利用です。ウナギが絶滅し、いくらカネを積んでも食べることができなくなる前に、何とかこのサイクルを技術的にも経済的にも成功させてほしいと切望します。

喫煙飲酒の罪日々雑記

20240721

体操選手でパリ五輪代表の宮田笙子選手が、19歳にもかかわらず喫煙飲酒をしたとして、出場辞退となりました。団体でメダルを目標にしていた女子体操チーム、激震です。

この処分が妥当なのかどうか、ネットでは真っ二つに意見が分かれています。私の目に入る発言の数で言えば、妥当という人の方がだいぶ多いでしょうか?

私は、やったことに対して罰が重すぎると思います。五輪への出場を辞退させるほどの重罪を犯したとは考えられない。厳重注意なり、大会後の社会奉仕なり、強い反省を促す方法は他にある。体操競技で活躍できる年齢を考慮すれば、今回の処分は再起不能を意味するといっても過言ではありません。

明白な法律違反、スポーツ選手はルールを守るのが当たり前、とか言われています。20歳前の飲酒喫煙を禁じる法律には、本人への罰則規定はありません。アルコールやニコチンが体に悪いって、それは悪いのでしょうけれど、対象者を保護するための規定が逆に本人を潰してしまうことの不条理、矛盾を感じます。ドーピングをしたわけじゃない。

そもそも今は18歳から成人として選挙にも行けるのです。喫煙飲酒だけ20歳にならないと許されないことに大した理由はなく、高校教育の場で制御ができなくなるからというご都合ゆえだと私は理解していますが、違いますかね?

かつては高校を卒業すれば、建前はともかく実質的に喫煙飲酒は社会の雰囲気として許容されていたと思います。大学生の新歓コンパでアルコールが出されるのは当たり前、高校卒の新入社員だって同じような状況だったのでは。

時代が違うのだと言われます。その通り。急性アルコール中毒など不幸な事故が時々起こっていたことは事実ですし、こうした悲劇を繰り返させまいという気持ちは大切です。

それはそれとして、一度のやらかしが(一度ではないとも言われていますが真偽不明)即、厳罰につながり多くの人に支持されるというのは、社会の寛容度が低くなっているということでしょうか。他人に被害を与えない程度の軽微な違反行為をすることは、誰にだってきっとあります。それを取り返しのつかないような罪とされるって、暮らしにくくないですか。

強運の主日々雑記

20240719

大統領候補者が銃撃されるという衝撃的な事件が起きました。いろいろなことを思いますね…。

アメリカでは古くはリンカーン、ケネディをはじめ何人もの大統領や大物政治家が暗殺されたり未遂に終わったりしています。日本だって安倍元首相や岸田首相が銃撃されたり爆弾を投げつけられたり。

これは民主主義への憎むべき挑戦です。責任ある立場のリーダーに、生命の危険への覚悟を持たせなければならないことは明らかにおかしいです。そして今回は警備体制に不手際があったらしいことは、報道の通り。

トランプの場合は本人は奇跡的に軽傷で済んだものの、集まった人に死傷者が出てしまいました。まったくお気の毒。犯人がその場で射殺されたことは、犯行の動機が分からなくなったとか言われますが、まあやむを得ないのでは。

撃たれてすぐ、血を流しながら立ち上がり何度も拳を振り上げて「Fight!」と叫んだトランプは、さすがに凄い根性だと思いました。青空と星条旗をバックにボディーガードに守られつつも仁王立ちになった決定的瞬間を捉えた写真も凄い。その場を撮影したカメラマン、前にピュリツァー賞を受賞している人だそうです。

銃社会のアメリカにおいて、銃の所持を認めるか規制するかはずっと前から激しい議論となっています。トランプはガチガチの銃規制反対派ですが、事件後初めて党大会に顔を見せた時には、今までのトランプとちょっと様子が違う(大人しくなった)ように見えました。自分がターゲットになってみて考えが変わるのかどうか。

災いが転じて選挙のための強烈のアピールになってしまったことは、大変な強運だと思います。事件後たまたまコロナに感染してしまったバイデン、あまりにも不運。両者の印象の対比は、有権者には天と地ほどの違いでしょう。「リーダーの運の強さ」はその集団にとってとても重要なことだといいますが、あまり認めたくはないが、どうもトランプが「持っている」ことは確かなようです。

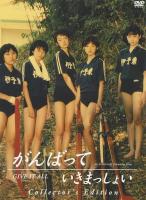

がんばっていきまっしょい(2)読んだり見たり

20240715

松山と周辺の美しい情景が、ボートの動きの美しさとも重なって、えもいわれぬ映像を見せてくれます。思わず見とれてしまう場面の連続です。

ボートを漕ぐ。いや漕ぐという動作以上にボートそのものが、この映画で深く印象に残ります。オールの先端が着水し、水を大きく掻いたのち、再び水面に戻る。この単純な動きに魅せられます。きらめく陽光に水しぶきが飛び散る場面は、僅かな時間ではかなく消えてゆく輝きを表していて、この映画のテーマとシンクロしているようです。

水面を進むボートの何と美しいこと。スクリーン右手からスマートな艇体が音もなくすっと現れ、画面中央に流れてくる。懸命に艇を漕ぐ選手たちの姿とは裏腹に、優雅に滑るボートの姿は実に魅力的です。悦子が冒頭で一目ぼれするのも、わかる気がします。手前と奥のボートをタイミングよく撮影するのはさぞかし大変だったろうと思いますが。

そのバックに流れる主題曲「オギヨディオラ」。リーチェという女性シンガーが英語で歌う、韓国の船漕ぎ歌だそうです。伸びやかで、ナチュラルで、心に響く。サントラのCDを持っていて車内でもよく聴いています。いつもは固く避けているカラオケをどうしても歌わなくてはならないとき、この歌はないかと探しますが、残念ながら曲目リストで見たことがありません。

Sun is rising and down

Moon does all the same dance

Roads tell us how to reach the sky

Sun is rising and down

Moon does all the same dance

Roads in between us become one

Ogiyodiora Ogiyodiora

See the wind blows back and the rain comes close

So, why don't we row the boat again (サビ部分)

コーチが悦子と心を開いたとき、「万灯会(まんとうえ)がとても綺麗なんよ」と話をします。道後温泉近く、石手寺の万灯会。コーチの過去の事情を暗示する言葉。そんなことはつゆ知らず、少女たちは最後の合宿で境内を埋め尽くす灯明を見ながら「寂しいなあ、来年はもうないし」と呟きます。彼女たちもこの美しい時間が、いま限りのものだと感じているのです。

詩情にあふれた素晴らしい映画だと思います。もし観る機会がありましたら、ぜひ。

がんばっていきまっしょい(1)読んだり見たり

20240712

四国松山の道後温泉。5年半かけた改修工事がこのほど完了し、営業再開したということです。私が2年前に訪れたときは工事中で狭いお湯にしか入れず休憩所も使えず、まったく残念でした。

ちょうどタイミングよく?BSで松山を舞台にした映画「がんばっていきまっしょい」(1998、磯村一路監督)を放映してくれたので再見し、改めて魅了されました。道後温泉も少し登場します。

…悦子(田中麗奈)は名門、伊予東高校(松山東高校がモデル)に合格したものの、高校生活での目標を見つけられずにいた。たまたま海でボートの練習をしている人たちの姿を見て「私もやってみたい!」と一念発起し、それまでなかった女子ボート部を作ろうと奔走する。気が進まない友達に「新人戦まででいいから」と頼み込み、ようやくナックルフォアのチームを組める5人の初心者メンバーが揃う。

男子部員に教わりつつ練習を始めるが、自分たちで重いボートを持ち上げ運ぶこともできず、まともにオールも扱えない。それでも見よう見まねで練習を重ねて出場した新人戦、断トツのドベとなってしまう。悔しくて悔しくてたまらない。ここで辞める筈だった仲間たちも、このまま引き下がれるかとボートを続けることにした。

そんなある日、女子ボート部にコーチ(中嶋朋子)がつくことになった。もと日本選手権で活躍した人らしいが全然やる気がなく、生徒たちにロクな指導もしない…

彼女たちは本気でボートに取り組んではいますが、青春スポ根もののような、厳しい練習に耐えて勝利をつかみ取れ!的なテイストは、映画には少ないです。この年代にしかない輝きにあふれた彼女たちの日常にスポットを当て、映画を観る私たちには過去のものになってしまった、あの頃の美しさを思い出させてくれます。

主人公たち、共通一次試験を最初に受けた学年という設定で、私と一つ違うだけなのです。不自然な美少女は登場せず、どこにでもいるような普通の女子高生ばかり。演技力もそうあるとは思えない。田中麗奈はこの映画がデビュー作だったそうですが、目力こそありますが私にはフツーの人ですよ。でもそこがまた、味があっていいんですよね。