かつ丼フェス、大賑わい (1)しごと

20181030

前記事でご紹介した「ソースかつ丼フェス&ファンミーティング」がこの週末行われました。初日こそ、はっきりしない天候でやきもきしましたが、二日目は快晴に恵まれ、二日間とも各ブースに長い行列ができる大賑わいでした。

かつ丼は一杯600円統一のチケット(食券)制で販売しましたが、午後の早い時間で次々と売り切れました。二日間で5000食の売上をあげたということです。遠くから参加いただいた各地のかつ丼関係者の皆さんも喜んでおられました。

初めてのイベント故、どれほどのお客様が来場されるかなかなか予想がつきませんでしたが、多めに用意した駐車場やシャトルバスもフル稼働となりました。

当日の写真をご覧いただきながら雰囲気を味わっていただけたらと思います。

1、2 まだ開会前、チケットを求める人、チケット購入後ブースに並ぶ人々

3、「開会宣言」をする私

4、5 あっという間にこの人、人、人!

ソースかつ丼フェス&ファンミーティングしごと

20181023

今週末のイベントのPRです。全国各地のソースかつ丼が駒ヶ根に集結します!

駒ヶ根がソースかつ丼で街おこしをしているのはご存知の通り。でも広い日本には、ここ以外にもあちこちにソースかつ丼を普通に食べている地域があるのですよ、玉子とじカツ丼常食地域のみなさん。

今回フェスティバルに参加するのは、会津、秩父、前橋、桐生、そしてお隣伊那のソースかつ丼という豪華メンバーです。全国的に最も知名度が高いと思われる福井からの参加がないのは残念ですが、それでもこれだけの顔ぶれが揃う機会はなかなかありませんよ!

大即売会で、それぞれ個性あふれるかつ丼の食べ比べを楽しめるだけではありません。一日目は日頃からソースかつ丼を食べ歩いているファンやブロガーさんたちの、カツ丼愛にあふれたトークセッション。二日目には「かつ丼屋のおやじ座談会」と題して、各地のソースかつ丼秘話を大いに語っていただくステージを設けます。ソースかつ丼に興味を持つ方なら見逃せない二日間です。

かつ丼以外にも、会場には上伊那地域のグルメをこれでもかと集めたグルメフェスもあわせて開催。地元の食を満喫できるイベントです。

詳細はチラシの画像でご確認ください。場所は駒ヶ根高原「光前寺」前のイベントスペースです。雨天決行、大勢のご来場をお待ちしています。(なんと、私が実行委員長です)

関連リンク: 駒ヶ根観光協会

牛乳パン生みのまち (2)食べもの

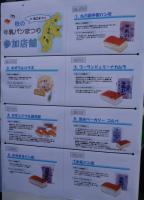

20181021

こうして牛乳パンは県下各地に広まり、長野県民のソウルフードとして定着しました。特徴あるパッケージについては、1月の記事で書いたとおりです。

ふかふかの柔らかい生地に、こってりした真っ白いクリーム。洗練された味とは言えませんが、私たち信州人にとっては子供の頃オヤツに食べた懐かしさが郷愁を呼び起こします。

こんなエピソードとともに駒ヶ根市では、牛乳パンを名物にしようと市役所主導で盛り上げているのです(キャンペーンはまだ始まったばかりですが)。「生みのまち」というフレーズは今一つ語呂が良くないように思います。もっとすっきりしたネーミング、ないでしょうか。

商工まつりでは駒ヶ根だけでなく、県内各地の牛乳パンを数種類集めて即売会を開きました。大きな反響で、あっという間に売り切れ。誰だって「食べくらべ」をしたいでしょうから、みんな一人で複数個買うでしょう。全部で200個少々しか用意がなかったそうですから…次回には、もっと強気にいきませんとね。

今ではヤマザキや敷島パンなどの大手も地域限定で販売しているようです。全国メディアで何回か取り上げられていますが、テレビの力はやっぱり大きいですね。購入した人がSNSで広めてくれているのかもしれません。

駒ヶ根市内のパン屋さんでも、まだ手掛けていないお店もいくつもあります。牛乳パンの基本は押えつつ、それぞれの工夫で一味違ったものが出てきてもいいですね。地域おこし、そして当社のお得意様の売上アップに貢献できればと思います。

牛乳パン生みのまち (1)食べもの

20181020

グランドフェアの一週間が終わろうとしています。記事にしたい題材はたくさんあったのですがなかなか忙しく、ブログの更新もままならず…更新間隔がずいぶん空いてしまい申し訳ありません。

さる7日に行われた「駒ヶ根の商工まつり」で、牛乳パンのPRコーナーが設けられました。駒ヶ根市ではいま牛乳パンを盛り上げようとしているのです。

牛乳パンについては既に本欄で取り上げています(18.1.18)。マツコの番組でも取り上げられ、急速に人気を集めている、信州人ならみんな知っている名物ですが、このパンを発明?したのが駒ヶ根市民で、私のお世話になっている方だというのです。

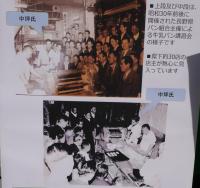

その方は中坪兼吉さん。当社お得意先「伊那給食」さんの会長(前社長)です。昭和30年頃、まだ若い中坪さんが伊那のパン屋さんで働いていたときのこと。以下、駒ヶ根市の資料「信州牛乳パン誕生秘話」より転載します。

---------------------------------

…朝5時頃に年配の女性が店に来て「パンはありませんか」と聞かれ、「こんな時間にはないよ」と一度は断ったがジャムがあったと考え直し、女性が「どんなパンでも良い」というのでそこにあったパンにジャムを塗って渡した。

翌日もまた来店し昨日のパンが欲しいというが、今度はジャムがなかったため、近くにあった菓子用のバタークリームを塗って挟んで渡した。

するとまた次の日にも来店し、「昨日のパンをいくつでも良いから欲しい」と言われた。近所で日雇い人夫(長谷ダムの建設)の賄いをしている人だったようで毎日訪れるようになった。社長が「中坪、ひょっとしたらこれは売れるかもしれんぞ」と商品化したところ飛ぶように売れ、最盛期には一日1,000個以上焼いても追いつかないほどで寝る間もなかったという。

当初牛乳は入っていなかったが、なかなか牛乳を飲むことができない当時の食糧事情にあって、栄養価の高い牛乳をパンの名称にしたことも人気商品となった要因の一つ。そして実際にパンの生地に牛乳を入れるようになったのは、人気が高まった翌年以降の話。

人気の高まりを受けて、長野県パン組合の理事長を務めていた社長に、組合に加盟している各店主から牛乳パンの講習会を行うよう要請があったことで、中坪氏の指導による講習会が行われた。当時中坪氏は他店に教えることは反対だったが、社長の「みんなに教え、共有して広げるべきだ」という考えで二日間説得され講習会の講師を務めた結果、県下各地に広がり今に至る人気商品となった。

-----------------------------------

このパン屋さんは、伊那市にあった「若増製パン」さん。現在はありません。

35街の25周年日々雑記

20181010

街には、表の顔と裏の顔があります。昼の顔と夜の顔と言ってもいいでしょうか。表通りにはオフィスやショップが並び、裏通りに足を踏み入れれば人々が集う酒場や食堂が軒を並べる。

駒ヶ根では中心市街地、駅から見ると左側に広がる「35街(さんごがい)」というのがそんな裏の顔の一角です。ここは1993年、市の環境整備推進事業で路面にインターロックを敷き詰め、それまでとは雰囲気を一新した明るい街に生まれ変わりました。それから25年がたち、先週末に記念イベントが行われました。

この一角はもちろん、寿司屋さん居酒屋さんなど、当社のお得意様が集結しています。密度で言えば一番かもしれません。昔からのお店に加えて最近になってオープンしたお店もあり、それぞれ馴染みのお客さんを抱え繁盛しておられます。

25年前の整備事業には当時商工会議所副会頭だった亡父もいろいろと骨を折ったと聞いています。昔の写真が展示してありました。

記念イベントは「駒ヶ根の商工まつり」に合わせて路地裏のスパースを使って行われ、太鼓の演奏に引き続いて地元赤穂高校書道部によるパフォーマンスが花を添えてくれました。

これからもこの一角には、商売の上でも夜の歓談でも、長きにわたってお世話になっていくことと思います。ずっと市民に愛される街であってほしいと願います。

「35街」とは、珊瑚のように水面下(裏通り)でも輝くようにという願いを込めて名付けられたものだそうですよ。

手が汚れるのはイヤ食べもの

20181006

森永の「チョコフレーク」が販売終了になるとかで話題になっています。先ごろ一部地域を除いて終売になった明治「カール」と並んで、私の子供の頃からのお菓子ですから、愛着はありました。でも最後に食べたのがいつだったか思い出せないのも、カールと一緒です。

無くなると聞くと食べたくなるのはどなたも同じで、近所のスーパーの棚も空っぽになっています。そんなに慌てんでも、明日から製造中止になるわけじゃないのよ。

販売量が下降してきた理由として「スマホの時代に手が汚れるお菓子が敬遠されている」ことが挙げられています。ふーん、そうなの?

---------------------------------

(朝日新聞)森永製菓によると、「森永チョコフレーク」は元々、テレビなどを見ながら食べる「ながら食べ」をコンセプトに1967年に発売された。だが、同社の広報担当者は近年の販売不振を「スマホを見ながら食べる人が増え、手が汚れやすいチョコフレークは避けられるようになったのも一因」と説明。「チョコレートの品質を改良して溶けにくさをアピールしたり、スティック状の商品を出したりしたこともあったが定着しなかった。工場の老朽化もあり、生産終了を決めた」と話す。

---------------------------------

でも同じように手が汚れるポテトチップスなんかはどうなんでしょう。売れ行き不振という話は聞きません。

皆様、塩せんべいやポテチを食べるとき、指についた塩や油を舐めることはありませんか?私は大好きですよ。お行儀が悪いとは思いますが、これってお菓子を食べる楽しみのうちに含まれているんじゃないかと思うくらいです。

妻は自分ではそんなことをしている様子はありませんが、私がペロペロ指を舐めているのを見ても別に何も言いません。内心どう思っているんでしょうか?今どきの若い人が指を舐める楽しみを知らないとしたら、ちょっと可哀そう。

チョコフレークの終了と指舐めにどれだけ関係があったかわかりませんが、上記の記事の続きにいいことが書いてありましたよ。

-------------------------------

コンビニ研究家の田矢信二さんは(中略)「最近はお菓子も多様性に満ちていて、長年愛されたというだけでは存続できない時代になった。好きな商品を守るには、普段から自分たちで買って支えるべきだろう」と話した。

-------------------------------

全くごもっとも。鉄道だって雑誌だって、何だって同じです。

記録的雨、また雨…しごと

20181004

毎週毎週、週末連休に雨やら台風やら。9月の天気には本当に参りました。

-----------------------------------

(長野日報)9月の上伊那地方は婦たちの台風や前線などの影響で曇りや雨の日が多くなり、各地で9月の観測史上最多の雨量を記録したことが、長野地方気象台のまとめで分かった。伊那の月降水量は平年の2.6倍に当たる444㍉。1993年の統計開始以降で最も多かった2016年9月の296㍉を大幅に上回った。

-----------------------------------

同紙には、月間日照時間も103.3時間で過去最少、秋晴れの日が極端に少なかったともあります。

秋のイベントも各地で雨に泣かされました。先週末「駒ヶ根ハーフマラソン」は、台風24号が接近している中で決行し、降ったりやんだりはしましたが大した風もなく特に問題なく実施できましたが、同日行われる予定の松本マラソンや中川村の陣馬形ヒルクライムなどが中止となったり、小学校の運動会なども雨天で順延または縮小になったようです。

当社の商売も、観光関係のお客様にとっては泣きたくなるような一ヶ月でしたし、夜の街も雨降りを押してまで出かけない人も大勢いたようで、まあ散々でした。

今週末には台風25号が(直撃ではないにせよ)接近するようで、7日に開催する「駒ヶ根の商工まつり」も、中止はないにせよ影響が出るかもしれません。

雨降りって何となく、一週間単位で回るような気が前からしています。一旦週末が雨に見舞われると、毎週のように雨が続くことが多いような。今年の台風ラッシュもそんな感じになっています。切なる願い、何卒なにとぞ、今からでも好天の秋を賜らんことを!

カラス日々雑記

20181002

最近、夜中(というか未明)にカラスの一群がギャアギャアと凄い声で鳴きわめいて起こされるのです。何だか近所に増えているような気がします。一方でスズメを見る機会が激減しているのですが、関係あるのでしょうか。

カラスは頭の良い鳥だと言われます。先日車を運転していましたら、伊那市内で信号待ちの時に、こんな場面を目撃しました。

カラスがピンポン玉くらいの黒いものを口にくわえて、キョロキョロ周囲を見回しながら歩いて、道路に置くのです。信号待ちですから車は通っていません。

何だろうと思いながらその信号を通過し、用事を済ませて1時間後くらいに同じところを通ったら、まだ同様の行為を繰り返しています。そこでピンと来ましたね。奴は、クルミか何か固いものを、車に轢かせて壊そうとしているんだ。

よくよく見ると、くわえているのは確かにクルミのように見えます。殻を車に割ってもらって、その中の可食部分を食べようとしているのですね。話には聞きますが、現場を見るのは初めて。残念ながら写真を撮れませんでした。

しかし一時間余もかけて、クルミ一個分の中身をほじりだして食べるのでは、エネルギー効率が良くないでしょう。なかなかうまくいかないのでもう意地になって、何が何でもこのクルミを食ってやると執念を燃やしていたんだな。結局、奴はクルミを食べられたのでしょうか。

グルメタレントとして知られる渡部建の番組で、山奥のジビエを出すレストランで「カラスの炊き込みご飯」を食べる場面が出てきました。うーん、正直言ってあまり食べたいと思う食材ではありませんよね。不吉なイメージはぬぐえませんし…

渡部は「言われなきゃわかんないけど、変な感じはないね」と食べていましたよ(積極的に褒めている風ではなかった)。この店を渡部に紹介したという別の料亭の主人も「今まで食べた鳥の中でカラスが一番おいしい」なんて言っていましたが、そもそもカラスが食べておいしい鳥だったなら、ずっと昔から広く一般に食べられてきた筈です。どうだろう、偏見を捨てて食べてみる価値がありますかね?

サラダ味って何食べもの

20180928

亀田製菓の「ソフトサラダ」というおせんべい。ずっと昔からファンです。今もしばしば買って食べます。子供の頃は岩塚の「サラダせんべい」が好きでしたが、ずいぶん前から店頭で見かけなくなったので、亀田に乗り換えました。

同種のおせんべいは他にもありますが、これでないと駄目なんですよ。取り立てて特徴がある訳ではないものの、慣れ親しんだ味ってことでしょうかね。

ところで「ソフトサラダ」のサラダって何でしょう。マヨネーズやドレッシング、まして野菜の味ではないことは皆さんご存知の通り。ネットでリンク先の記事を見かけたので、こんなエントリをしているわけですが。

そう、サラダ味とは「サラダ油をからめて塩味をつけたもの」です。亀田製菓のホームページには、こんな記載があります。

-----------------------------------

「サラダ」は「サラダ油」のことです。

「サラダ油」がまだ高価だった1960年代、サラダ油をからめて塩をまぶしたせんべいが作られました。その頃の時代の背景として、純日本風の「塩味」とするよりは洋風の「サラダ味」とした方がおしゃれではないかということで名付けられました。それまでのしょうゆ味のせんべいに比べて、斬新で高級感のあるイメージで人気を呼び、以後、米菓の定番の味として親しまれています。

-----------------------------------

私の子供の頃、家庭で使う油は「天ぷら油」が主流であって、サラダ油は上記のようにやや高級品だったみたいです。当時油脂メーカーでは「サラダ油は生で食べるため精製度合が高く、だから値段が高い」と説明していましたが、暮しの手帖が商品テストをして「両者には違いはない」と怒った記事、私、憶えてますよ。

今は「天ぷら油」という名称はほとんどなくなり、ご家庭ではサラダ油で天ぷらも揚げていますが、業務用では揚げ物用の油を「白絞油(しらしめゆ)」という名前で売っており、当社でも一斗缶中心にかなりの量を扱っています。サラダ油の方が白絞油よりも若干値段は高いですが、大きな差ではありません。

今は大豆や菜種(キャノーラ)、胡麻など昔からの定番に加えて、コーン、綿実、ひまわり、グレープシードなど原材料の名前が商品名になることも多いです。十把一絡げに「サラダ油」という習慣が過去のものになるのも、遠いことではないでしょう。

関連リンク: サラダ味ってどんな味?

ロストバゲージ日々雑記

20180924

飛行機などで預けた荷物が紛失することを「ロストバゲージ」というそうです。。

最近は大手L航空がロンドンでフライトキャンセルと数百個のロストバゲージをやらかし、しかもスタッフの対応が最悪だったという体験談がネットで話題になりました。なかなかひどい状況だったみたいです。

さて私の家族がつい最近、駒ヶ根から新宿行の高速バスでロストバゲージに引っかかりました。乗車した際にキャリーバッグを荷物用トランクに預けました。渋滞にはまり、2時間ほど遅れて終点バスタ新宿に到着し、車を降りてトランクの中を見ると、ある筈の荷物がありません。

「そんなバカな!」と運転手さんと一緒に探しても、ない。誰かが間違えて持って行ったのなら、その人の荷物が残っているはずです。まさか何者かに持ち去られてしまったのか?

到着したのはもう深夜で、バスタのバス会社窓口も既に閉まっています。途方に暮れて家に電話してきましたが、バッグの中身は衣類などで貴重品が入っていなかったのは不幸中の幸い。運転手さんに対応窓口の電話番号を訊いたというので、今日はそれ以上できることはない、また明日動くようにと言っておきました。

その後1時間ほどしてバス会社から連絡があり、途中の日野バス停で降りたお客が間違えてキャリーバッグを降ろしたことに気づき、後続のバスに乗せてくれたとのこと。ああ良かったよかった、安心して眠れたことでしょう。

高速バスの荷物預かりは、預かり証やタグをつけるわけでもなし、乗客の善意に任されています。乗客が自分でトランクに乗せて自分でピックアップします(乗務員さんがやってくれる場合もしばしばあります、いやそっちの方が多いかも)。おそらくバス会社の約款では、紛失などの責任は持てない…となっているのだと思います。

いろいろな人が乗りますから、たまには間違えられることもありましょう(そうしょっちゅうあっては困ります)。私もバスを利用し荷物をトランクに置くとき、一抹の不安が頭をかすめます。今使っているキャリーバッグはあまり似た色をみかけないので、うっかり持って行かれることはたぶんないだろうと思いますけど。