2010ヒット商品番付(3)日々雑記

20101211

さらに続きです。。

前頭2 銀座 / 東京スカイツリー

銀座

そんなに注目を集めましたかね?家電量販店が出たとか?あっそうか、三越の増床が話題になりましたか。

個人的には、楽譜を買いに良く寄る街です。学生時代、7丁目の珈琲専門店で短い間ですがアルバイトをしました。毎日コーヒーを飲ませてもらったおかげで、いくらか味の違いを感じるようになりました。残念ながら今はもう、その店はありません。

東京スカイツリー

先月出張の折に、車ですぐそばを通りました。これがあと200mくらいも伸びると思うと、さすがに高いな。完成が楽しみです。この近所には下町ならではのおいしいものも、いろいろあるようですし。

前頭3 食べるラー油 / ONE PIECE(コミック、集英社)

食べるラー油

6月12日の記事で書きました。類似品も山のように出ました。相変わらずよく売れているようで、ちょっと驚き。牛丼や中華まんにこれを使ったものを食べましたが、どちらも今ひとつ。具のザクザク感が合うものって、意外と難しいのでしょうか。

ONE PIECE

子供がテレビで見ているようです。中身は、知りません。

前頭4 本田圭佑 / K-POP

本田圭佑

ワールドカップまではタカビーなイメージが強かったですが、結果を出したからには、誉めてあげなきゃ。「本田△」の意味は最近になって分りました。

K-POP

みんな同じ顔、同じ格好、同じ曲に見えます。

前頭5 これからの「正義」の話をしよう / 低価格均一居酒屋

正義の話

10月13日の記事で書きました。最近あれもこれも白熱授業ばやりで、ちょっと鼻につく感じ無きにしもあらず…

低価格均一居酒屋

これはどんなものか、ぜひ一度行ってみたいと思っているのです。280円でどれだけの満足感を提供してくれるのか、興味深々です。いい年したオヤジでは店で浮いてしまう恐れもありますね。体験した暁にはレポートしてみましょう。

以下、順位のみ書いておきます。知ってるのは半分くらいです。

前頭6 ゲゲゲ / オールフリー(サントリー)

前頭7 α NEX-3/5(ソニー) / 専科(資生堂)

前頭8 電子タバコ / B級グルメ 9月21日の記事で書きました。

前頭9 iPad / クーポン共同購入サービス

前頭10 AKB48 /CR-Z(ホンダ)

前頭11 お料理簡単グッズ / ポケットドルツ(パナソニック)

前頭12 池上彰 / 山ガール 駒ヶ根でも大勢お見かけします。

前頭13 ビッグアメリカシリーズ(マクドナルド) /ミルミル(ヤクルト)

ミルミル?こんなものがヒットしていたの?

前頭14 ファー小物 / スターバックスヴィア

2010ヒット商品番付(2)日々雑記

20101210

続きです。。

関 脇 猛暑特需 / LED電球

猛暑特需(アイス、冷菓や機能性肌着など)

当社に限らず食品関係はみなそうだと思いますが、夏はきちんと暑くないと本来の季節商品が売れません。ところがこれだけ暑く長い夏になりますと、人々の外出意欲までが減退し、売れるのは炭酸飲料ばかりで、全体としては少なからずマイナス効果も出てしまったように思います。

当初予想の3倍近く売れたという「ザクリッチ」(アイス)は、ボリュームもあるし、おいしいですな。子供たちはガリガリ君ばかり食べていました。

LED電球

もうちょっと安くならないですかね。まだ家の電球を取り替える段階まで来ていません。簡単に手の届かない場所にはとても便利だと思いますから、今のが切れた時には、更新しようかな。うちの玄関の照明は高いところにあって、取替えが一仕事なのです。

小 結 200円台牛丼 / 坂本竜馬

200円台牛丼

7月29日の記事で書きました。その後吉野家は低価格の牛鍋丼で対抗し、それなりの成果は上げているようですが…近所に店がないのでまだ食べていません。

坂本竜馬

大河ドラマを見ておらず、蚊帳の外です。福山雅治氏は特に好きでも嫌いでもありません。長崎や高知では旅行者が増え、ブームに沸いたそうですが。

伊那では高遠藩主、保科正之を大河ドラマの主人公に!と一所懸命PRの旗を振っていますが、まだまだ難しいようです。ちょっと存在感が地味ですね。

前頭1 ドラッカー / トップナノックス(ライオン)

ドラッカー

読んでいないので書けません。ベストセラー「もしドラ」は、表紙だけ見て、中身もマンガだとずっと思っていました。

トップナノックス

聞いた事もないので書けません。洗剤…なのですね?うちは、花王です!

2010ヒット商品番付日々雑記

20101209

毎年この時期になると紙上を賑わせる「番付もの」。ヒット商品番付はいくつかのメディアで発表されていますが、8日付の日経MJによる番付を見てみましょう。

(東/西の順)

横 綱 スマートフォン / 羽田空港

スマートフォン

持っている人を見るとうらやましいですが、iPHONEは、田舎はとにかくソフトバンクが繋がりにくいという現実の前に、購入したいものリストからは対象外としていました。アンドロイド搭載機がだんだん出てきて、ちょっと面白いなと思っていますが、もう少し様子をみて…

羽田空港

これは、大いに期待したい。駒ヶ根から成田は、何しろ遠いので!全区間電車で行くならば、延々5時間半の道のりです。1時間以上の短縮になるでしょう。東アジアのハブ空港争いには、日本はだいぶ出遅れてしまった感がありますが、羽田の活用でいくらかでも改善になればね。

大 関 エコポイント / 3D

エコポイント

まあこれでもかと煽ること煽ること。12月からポイントが半減するとかで、この田舎の家電量販店も結構な人出、行列でした。私もアナログ停波までにテレビを考えなければなりません…ところで基本的な質問ですが、エコポイントって、何に使えるのですか。(全然知らない)

3D

アバターは東京に用事があったとき、3Dの方式がもっとも優れているといわれる川崎のIMAXシアターで観ました。見世物的な「飛び出す画面」ではなく、深く自然な奥行きに魅了されました(ストーリーは別ですが)。3Dテレビもお店に飾ってありますが、こういうものを自宅で観たいと思いますかねえ?

関脇以下は、また次の回で。

ハリー・ポッター読んだり見たり

20101206

子供のお供で映画館へ。。

学生時代は結構映画館に通ったのですが、最近はご無沙汰です。3月に子供たちと「アバター」を観に行って以来ですね。大人の映画はしばらく観ていないな。

映画館で映画を観るのは、やはりテレビで観るのとは全然違う充実感があります(たとえカットやCMがなかったとしても)。大画面ゆえに発揮される構図の妙、暗闇の効果、音響の迫力、そして観客の一体感がもたらす劇場全体の空気。

最後の一体感は、個人的になかなか楽しみなのです。コンサートなどでも感じます。残念ながら地元の映画館は大抵ガラガラ(失礼!)なので、この感覚を味わえません。

さてハリーポッター、原作も読んでおらず、前作までの話を全く忘れて行くので、観るたびに良くわからないまま映画が終わってしまいます。物語を構成している世界をいまひとつ把握できていませんし、主要登場人物なのに「この人、いい人なの?悪い人なの?」と判然としないこともあります。さすがに主人公3人組と闇の帝王くらいは分ってますけど。

もっとも話のボリューム自体がかなりあるでしょうから、どうしても筋を追うことが主になり、細かい味わいみたいなものは期待できませんね。私の理解力不足だけでなく、映画自体の説明不足もあるに違いない。

今回作「死の秘宝part1」はこの大長編物語を締めくくる「前半部分」ということで、あれこれと出てきた素材がまるで解決することなく、映画が終わってしまいます。「つづく…」とテロップが出ないのが不思議なくらい。ああ早く最終話が公開にならないかなあ、と映画会社の思う壺にはまっている私。

試飲・兼・家飲み 飲みもの、お酒

20101204

昨日の風はすごかったですね。会社から家へ帰る途中、バス停の看板が、軒並みひっくり返っていました。

12月は恒例「年末のワインセール」です。対象アイテム選定のための最終試飲in自宅を行いました。一応ブラインドテストということで、子供に準備を手伝わせます。

家で試飲をするメリットは、料理との相性を確認できることと、そのまま家飲みに移行できることですね(それって試飲のメリットとは違うだろ!)。昨日の晩飯は、一口カツ、鯖の味噌煮、もやし炒め、里芋の煮物、カリフラワーの茹でたの、南瓜のいとこ煮、りんご、でした。

ワインのおつまみっぽくないですね。私んちではワインに合せて洒落た料理を出すなんてことは、たまにしかしませんよ。日常の晩酌として楽しむには、そんなにつまみや料理を選んでいられないでしょう。和食でも中華でも、お惣菜料理にワインは、一部の例外を除けばだいたい邪魔をせずに合せられるものです。

(私の考える例外のひとつは、塩鮭です。これまで何度となく試しましたが、まだこれに合うワインを知りません。誰かご存知の方、教えて下さいな)

昨日は、鯖の味噌煮の「味噌」部分に2種類の赤ワインがバッチリでした。が、口の中で噛んでいて鯖本体の味が表に出てくると、一方はさらにおいしくなり、一方は「あれ?」となりました。こういう経験は面白い。いとこ煮にワインも、なかなか好相性です。

昨日は7本抜栓しましたが、当然2人では飲みきれません…もちろん、翌日以降も飲みますとも。一日たった方がおいしくなることも、しばしばありますよ。それでも残ったら、どうしましょうか。

夢追い人読んだり見たり

20101202

丸谷才一が「裏日本随一のフランス料理」と呼び、開高健や山口瞳が絶賛したレストラン「ル・ポットフー」の名声は、以前に本で知りました。

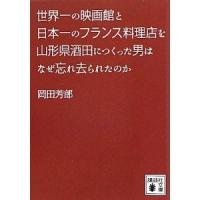

これはその店をつくった人、佐藤久一の夢と波乱に満ちた生涯を書いた、長い長いタイトルの伝記です。

世界一の映画館と日本一のフランス料理店を山形県酒田につくった男はなぜ忘れ去られたのか

(岡田芳郎著 講談社文庫)

「世界一の映画館」グリーン・ハウス。

佐藤久一は裕福な日本酒の蔵元に生まれ、酒田の名士だった父が買い取って経営していた映画館の支配人を、二十歳の若さで任されます。娯楽に飢えた戦後の日本人が、争って映画館に通った時代。久一はあふれんばかりのアイデアで、グリーン・ハウスを理想の映画館へと作り上げていきます。

映画といえば活劇中心だった中、ここで上映される映画は質の高い文芸作品を多く取り入れ、すべて久一の眼に適った名作揃い。回転ドアの入口を通ると、グレーのスーツ、蝶ネクタイに白手袋で正装した案内人がにこやかに迎えてくれる。

塵一つなく磨かれたロビーや舞台には、季節の花鉢が隙間なく並べられ、高性能の映写機・音響設備と座り心地の良い椅子、清潔で豪奢なトイレを備えた映画館は、女性客がおしゃれをして出かける社交場になるほど。しかも料金はあくまで廉価。淀川長治や荻昌弘もグリーンハウスに魅了され、東京から何度となく足を伸ばして通ったそうです。

「日本一のフランス料理店」ル・ポットフー。

こんな田舎で高級フランス料理を食べる客がいるだろうか?という心配をよそに開いたレストランでした。ガサエビ、ハタハタ、岩牡蠣、数々の山菜、山形牛、鴨などの庄内の豊富な海の幸、山の幸。これらをふんだんに盛り込んだ、東京では絶対に食べられないフランス料理。調理はポール・ボキューズ仕込みの若き名人。そして魅力的なマダム。

久一は食材探しと料理の向上に情熱を注ぎながら、支配人としてホールに立ち、その洗練されたサービスでお客を魅了していきました。店内をいくつかの空間に分け、高級料理をリッチな客層に提供するだけでなく、小さな子供連れの親子にも本格的な食の楽しみを伝えようと笑顔を絶やさず、幅広い多くの人々に愛されるレストラン。名声を伝え聞いた人が遠方から通いつめる店を、久一は作りました。

自分の思いのすべてをかけて作った二つの施設でしたが、映画館は昭和51年、1700棟余りを消失した酒田大火の火元となってしまいます。そしてレストランは、採算を度外視した食材やサービス、それに比べてあまりにも安い価格設定から膨大な借金を作り、ついにオーナーから追放されることに…

凄い人だと思います。これはもうある種の芸術家といってもいいのでしょう。久一にとっては、映画館もレストランも自分の思い描いた理想を具現化したものだったのですから。そのすべてはお客の満足に捧げられました。

それだけのものを提供して、何故店の経営を回していけなかったのか。これほどの心のこもったサービスを安売りせざるを得なかった、地方都市の限界なのでしょうか。最初のうちは、別フロアでの披露宴などでそれなりに稼げていたようですから、こうした道楽のような店もありだったのでしょうが、時代の変化が彼のような存在を許しませんでした。

経営を忘れ、お金を稼ぐことを二の次にしてきたツケは大きなものでしたが、彼が本当に「忘れ去られた」のだとは思いたくありません。佐藤久一という名前を知らない人が増えても、彼が酒田に投じた文化の小石は、大きく広がって人々の心に浸みていったに違いない。

映画館は勿論もうありませんが、ル・ポットフーは当時の流れを汲む人たちによって今もしっかりと続いているそうです。いつか、訪れる機会を持ちたいものです。

関連リンク: 酒田 ル・ポットフー

師走へしごと

20101130

山に白く雪が積もり、今朝の最低気温はマイナス1℃でした。いよいよ商売も師走商戦へ突入です。

私どもの商売には年に3回の大きな山場があります。4月のお花見、8月の夏山観光、そして忘年会・クリスマス・おせちの12月です。

今年はお花見が今ひとつ盛り上がりに欠け(御柱に食われてしまったかな…肝心な日曜に雪降りというのもありました)一方で夏山は天候に恵まれてまずまずでした。12月は最需要期ですから、ここでしっかり仕事ができると、いい一年になりますが。

世間の風はやはり、ちょっと冷たい感じが無きにしもあらず。この田舎だけのことではないと思います。今日発売の週刊朝日、ホリエモン氏の連載に「デフレのおかげで外食産業は活況を呈しています」なんて書いてありますが、目が点になりましたよ。

この人、何考えてるんだろうか?何でデフレで外食が活況になるの?この人の頭の中の外食産業ってのは、すき家とマクドナルドと百円寿司と、280円均一の居酒屋だけなのかな。ちょっと前、月刊誌に「ホリエモン的考食日記」と題して、行った高級店・食べたモノ自慢を得々と書いていた時期がありましたから、そんなことはないと思うんだけど。

やっぱり、不景気の風をどかーんと浴びているのが大方の外食産業ですよ。でもね、そんなことを理由にしていても始まりません。お客様の料理が消費者の気持ちをがっしりと掴んでもらえるように、お手伝いをするのが私たちの商売です。

今こそ皆さん、豪勢で盛大な忘年会をじゃんじゃんやって下さい!…いや必ずしも豪勢盛大でなくたって、年の瀬にはそれなりのセレモニー、締めくくりというものがありましょう。暖かいところでゆっくり楽しい食事をしながら、いろいろな繋がりの中での一年を振り返っていこうじゃありませんか。

てっぱん~尾道焼き食べもの

20101129

いま放送中のNHK朝ドラ「てっぱん」。

私は週に1回くらいしか見ておらず、ストーリーには全然ついていけないでいますが、お好み焼きの話なのですね。先週は尾道出身の主人公が、大阪でお好み焼き屋を始めるにあたって、味の違いを克服していく、という話だったようです。

お好み焼きの二大源流ともいうべき、関西風と広島風の違いは、今さら語るまでもなく皆さんご存知でしょう。その昔広島で食べたお好み焼きは、それは美味しかったし、まるで立ち食いそばか牛丼並みに人々の日常食となっていることにも驚きました。

尾道だって広島県だし、同じようなお好み焼きだろうと思っていましたら、どうも広島風と尾道風は少し違うようですね。

検索してみますと、

1)広島風は生地がクレープ状で薄いが、尾道風は厚い。

2)広島風が麺を別に炒めてからキャベツの上に置くのに対し、尾道風は生の麺を直接キャベツの上に置いて一緒に焼く。

3)尾道風はすべての具を載せたあと、再び生地をゆっくり丁寧にかける。(具同士がより繋がる)

4)尾道独特の具として、砂ずり(砂肝)、イカ天、魚介など。

5)量の違い。尾道風は広島の半分ほどの量で、食事というよりオヤツとして食べる。

中には広島焼きの発祥は尾道だ、というホームページもありました。ほんとかな?

実は私、10年前に一度だけ尾道でお好み焼きを食べています。お昼に一人でふらっと入ったのですが、それほど本格的な雰囲気ではなく、高校生がソフトクリームを食べに寄るような感じの店でした。

どんな逸品だったかというと、実はあまり印象に残っていないのです…

一所懸命思い出してみますが、生地が厚め、というのは確かにありました。具がタネで繋がっている、というのも、言われてみればそんな感じだったな。量はやはり少なくて不満を感じた記憶があります。砂ずりが入っていたか、覚えてないなあ。

その時は総じて食事としては今イチだったですが、裏を返せばこれがみな尾道焼きの特徴だったのですね。尾道はちょっと遠いけれど素敵なまちですし、機会あればリベンジしてみたいものです。

ゲルギエフ vs 諏訪内晶子音楽ばなし

20101126

ロンドン交響楽団公演

指 揮 ワレリー・ゲルギエフ

ヴァイオリン 諏訪内晶子

曲 目 ヴェルディ:「運命の力」序曲

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲

ムソルグスキー:展覧会の絵

長野県松本文化会館(11月25日)

人気絶頂のスター2人の共演です。オーケストラも含め、素晴しかった。

どちらもナマで聴くのは初めてです。ゲルギエフはとにかくチャーミング!ヴェルディではリズムが躍動し、果汁が弾け飛ぶようなフレッシュ感をイメージしました。緩急が絶妙です。

ムソルグスキーでは「いったい次の瞬間には何をやらかすのか?」といった意外性の連続。そうかこういう表現もあるんだなー、と大いに楽しみました。「古城」の大きな溜め息がとても印象的でした。

金管、さすがにイギリスの音だあ、上手い。サックス、テナーテューバ、ファゴット、いずれも良かったです。変幻自在の指揮にオケがよくついていったと思います。(少しだけ、えっ…と思うところもありましたが、ご愛嬌)

そして何と言っても諏訪内晶子!冒頭からシルクのような、手触り感のある美音。音量もたっぷり、流れるような表現、濃密な時間。女豹的な研ぎ澄まされた鋭さよりは、もっと大きくグラマラスな音楽なのかな。正直に言うと、シベリウスのこの曲に今まであまり魅力を感じたことがなく、苦手としていたのですが、今回初めていいなと思いました。

ルックスもいいですね!美人で長身で、スタイル抜群、堂々としたステージマナー。オケも指揮者もすべてを手の内に入れながら、もう楽々と弾いているように見えます。この方は「アイドル」なのかと何となく思っていましたが、申し訳なかった、すごい「音楽家」だわ。

残念ながら客席には多くの空席がありました。どうしてでしょう?松本の人は、サイトウキネンには熱狂するのに、他の素晴しいコンサートには関心がないのですかね、なんて言いたくなりました。

いやあ堪能しました。

どっちが先?日々雑記

20101125

英語で自己紹介をするとき、自分の名前を名から言いますか?姓から言いますか?

欧米の例に倣って、名を先にするのが多くの日本人。私たちの習った英語では、ずっとそうでしたね。ほとんど定着している習慣ですが、それはおかしい、大事な自分の名前を上下ひっくり返しているのはやめたほうがいい、という問題提起が昨日の新聞に載っていました。

私の乏しい知識では、姓が先になるのは日本のほか、中国、韓国、北朝鮮の東アジア各国、そしてハンガリー。他にもあるかもしれません。ハンガリーがどうかは知りませんが、中韓の人名は英語メディアでも姓-名の順になっているように思えます。何故、日本は逆にしているのでしょう。

和歌山大学の江利川教授によると、日露戦争以前の英語教科書では姓-名の順になっていたそうです。20世紀初頭、日本が国際舞台に登場しようとした頃から名-姓の順序が逆になっているのだとか。西洋に近づくことが自分を高めることになる、と当時のエリートたちが考えたのではないか、と。

国粋主義の強かった太平洋戦争中でさえそれは変わらなかったそうですから、教育習慣というものはある意味恐ろしいとも言えます。

自分のアイデンティティーに一番かかわる名前をもっと大事にしませんか、自分の名前を大事にできない人は、他人の名前も大事にできないと教授は言っています。

私は、全面的に賛成。かねがね思っていたことです。JCで海外協力隊にかかわり、外国の人ともコミュニケーションする機会が多くなってきた頃から考えるようになりました。

私の英語入りの名刺(何年かに一度しか使う機会がありませんが)も、以前から姓-名の順にしてあります。以前何かで読んで「姓をすべて大文字にする」ことでKASUGAが姓であることを示しているつもりですけれど、さて伝わっているのか、どうでしょうか。

驚いたのは、2002年からの中学の英語教科書は、姓-名の順になっているのだそうです。子供たちに聞いたら「そうだよ~」とあっさり言われてしまいました。これは全然知らなかった。国語審議会が姓-名の順とすることが望ましい、と答申しているのだそうですね。へえ、やるじゃないですか!ちょっと嬉しい驚きです。