紅白を見ながら日々雑記

20201231

2020年も間もなく終わろうとしています。

去年のいま頃に想像したのと、これほど違った年になろうとは、だれが予想したでしょうか。

この一年、当たり前と思っていたことの大切さ有難さを、思い知らされました。人は人とつながりあうことで生きています。それを失った寂しさ悲しさ、私たちは忘れてはいけないと思います。

ここ何年か、紅白歌合戦を最初から通してみることがありませんでした。

紅白も今年は無観客。いつもの年とはだいぶ違った雰囲気の中で行われています。これはこれで、とてもいいのではないかと思いながら観ています。

次々に登場する歌手たち、芸能に疎い私には不案内な人も少なくないのですが、それぞれが歌うことの楽しさ素晴らしさを伝えてくれている感、紅白を観ていてこんなにひしひしと感じたことがありません。歌の力、歌に寄せる思い、これらが一つになって訴えかけてくるのです。

こうしてみると、紅組白組の勝ち負けを決めることに意味なんてないんじゃないでしょうか。「歌合戦」ですからお約束なのですけれど、どっちが勝つとかいう興味なぞどこかに飛んで行ってしまったような気がします。

例年のNHKホールという制約から放たれて、演出が自由にできたという利点もあったのかも?舞台と観客との結びつきという大切なものを我慢して、ここまでできたことを素直に評価したいと思います。

いろいろなことを思った紅白歌合戦でした。

来年、私たちはコロナをどれだけ克服できるでしょうか。人間の未来を信じて、皆様、良いお年をお迎え下さい。

羽田雄一郎氏死去日々雑記

20201229

長野県区選出の参議院議員、羽田雄一郎氏が急逝したとのこと。53歳という若さでした。全国的には一議員の訃報でしょうが、地元の私たちにとっては大きな驚きです。

コロナに感染していたということですが、12月24日深夜に発症し27日に亡くなったわけですから、もうあっという間のことです。若い現役バリバリの人がこうして死に至る例もあまりなかったのでは。糖尿病・高脂血症・高血圧の基礎疾患持ちだったと報道されていますので、重篤化する危険性は大きかったのでしょうけれど、直接の引き金になった死因は何だったのでしょう。

参議院で長野県は一つの選挙区ではありますが、上田など東信地域を主な地盤にしていた方なので姿を直接お見掛けする機会はありませんでした。20年ほど前、一度だけご一緒したことがあります。

当時JCで地域通貨/エコマネーの研究をしていた私は、長野県NPOセンター(だったと思いますが、違ったかもしれません)の講座でパネラーとして発表の機会がありました。そこに来場していた羽田氏と短時間でしたが意見交換をさせてもらいました。

まだ国会議員になりたてだった羽田氏ですが、その頃はまだ知られていなかったエコマネーに大変興味を持たれ、若手議員のフットワークと情報収集への意欲を頼もしく感じました。人間味のある好漢という印象でした。

私は立憲民主党とはあんまりご縁がなく、ご自身の思いや政治信条などに触れる機会はほとんどありませんでしたが、今に頭角を現す人なのかなと思っていました。こんな形で若くして世を去るのは惜しい方でした。ご冥福をお祈りいたします。

手拍子のための音楽音楽ばなし

20201225

(前回からの続きです)

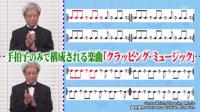

番組で福島氏が過去に、スティーヴ・ライヒ作曲の「クラッピング・ミュージック」を日本で初めて手掛けた、と紹介しておりました。この曲は楽器を使わず手拍子だけで演奏されるもので、打楽器奏者には広く知られております。現代音楽のいわゆる「ミニマル」と呼ばれる手法の走りで、あるパターンを何度も繰り返しながら少しずつ変化させてゆくものです。

曲の一部がちょっとだけ紹介されていました。シンプルな構造なので、解説してみます。

奏者A │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

奏者B │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

で始まりますが、奏者Bだけが音を一つずらします。

奏者A │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

奏者B │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

さらに同様にずらしていきます。

奏者A │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

奏者B │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

少しずつ音の重なりが変わっていき、12回ずらすと一回りして最初のパターンに戻る、という曲です。演奏時間4分弱くらい。検索すると動画がたくさん出てきますが、ライヒ自身が演奏しているものをリンクしておきます。(帽子をかぶっているのがライヒ)

※ちなみにTV画像の楽譜は誤りです。すべての小節に繰り返し記号(回数は任意)がありますから、奏者B(下の人)の楽譜は1小節ずつ変わっていかなくてはなりません。TVの楽譜は2、3、4小節目が同じになっていますが、これはオカシイ。

実際に演奏することはそれほど難しくなく、私も仲間とともに友人の結婚披露宴で演じたことがありますよ。大うけ…とまではいきませんでしたが、「何が始まるんだろう」と参会者の興味は引くことができたようです。

作曲者ライヒはミニマルの大家で、様々な楽器のためにこのような曲をたくさん書いています。中には「ドラミング」という打楽器・ボーカル・笛など十数人で演奏する1時間を超す複雑な大曲もあります。実演に接したことがありますが、ただならぬ緊張感とともに長い時間をかけて高まってゆく熱気を感じ、とても感銘を受けました。

ライヒの音楽には、いつ果てるともない音の流れにリラックスして身を任せる心地よさがあります。いわゆる「現代音楽」としては別格に聴きやすい音楽だと思います。機会がありましたら、耳を傾けてみていただきたいですね。

拍手日々雑記

20201222

安全祈願祭とか地鎮祭とかで、玉串奉奠を順番に行う場面がありますね。サカキの枝をお供えしたあと、二礼二拍手一礼を行います。この「拍手」の手をたたく音、以前からどうも気になって仕方がありません。

一人ひとり全部音が違います。どうせなら、張りのある気持ちの良い大きな音で手をたたきたいと思いませんか?いざ自分の番になって、情けない音だったら恥ずかしいと思い気持ちを込めてたたきますが、イメージするような音にならないことが殆どです。一方でよくご一緒する方の中には、いつもほれぼれするような音で拍手する人もいらっしゃいます。

先日観た「タモリ倶楽部」でまさに、このネタを扱っておりました。どうやったら大きな音で手をたたけるのか、最初に空気と音を研究する大学教授が理論と理想の音を解説し、出演者がその通りにやってみると、全然うまくいきません。教授先生も理論と実践の違いをいじられておりました。

そこで日頃から手拍子や拍手で大きな音を出す専門家?4名が登場。クラシックの打楽器奏者福島喜裕氏(日本フィル)、空耳アワーのロケ地にもなる下高井戸八幡神社の神官、フラメンコの演奏家でパルマという手拍子をたたく人、Jリーグ東京ヴェルディの私設応援団代表、という顔ぶれ。

4人に概ね共通する手法は、手のひらに少し空洞のような凹みを作り、手がぶつかる瞬間に空洞をつぶすような感覚です。私も福島氏の指導を見ながら手をたたいてみましたが、おお、これまでと全然違う。数回試してみただけで、もう格段に音が違います。

福島スタイルはポーズが左右対称でないため、神事の拍手には使えません。2番目に登場した神官氏は神職についてから、いい音を出すために一か月練習したとのこと。この姿勢を取りながら福島氏のような音が出せればいいわけだ。これならば、神事に赴く前に少し練習しておけば、いい線いくかもしれないぞ。初詣で試してみましょう。

余談ですがフラメンコにおけるパルマは極めて重要な役割を果たしていて、本場のものを昔観たときにその迫力に驚きました。フラメンコの歌と手拍子(と足踏み)は私たちが想像するよりはるかに緊密に関係しており、素人の観客が適当な手拍子を客席でたたくことは、演者にとって実は大変やりにくいものだそうです。

立往生の先頭は日々雑記

20201220

先週の大雪で、新潟の関越道で大規模なクルマの立往生が発生したこと。巻き込まれた千台を超すドライバーの皆さんはまことにお気の毒、お疲れさまでした。

雪による立往生の話は本欄でもしばしば書いています。私も2014年2月、東京出張から帰宅する際の大雪で高速が動かなくなり、13時間かけてようやく家にたどり着いた経験があり、他人事とは思えません。

大雪の際は早々に高速を通行止めにして、除雪が不完全なところにクルマが流れ込み渋滞→立往生になることを未然に防ぐ方針になっていた筈ですが、今回は予想外の大量の雪で対策が不十分になったことをネクスコ東日本でも認めております。

ニュース番組でその都度、動けなくなった車列を映してくれるわけですが、先頭がどうなっているのかわかりません。どなたにとっても関心事だと思うのですがね?大渋滞の先頭はどうなっているか、誰もが見たいのと同じです。きっかけは大方、ノーマルタイヤのクルマがスリップして動けなくなったことでしょうけれど。

雪にはまったクルマを救助するには、車列の前後から除雪をしていって一台ずつ救出するしかないと思います。外野からはその場面こそ、まさに動いている現場なのですからね。最初の1台を引っ張り出すには相当の時間がかかると思いますが、2台目以降はせいぜい10分くらいで助け出せるような気がします。(まったくの想像です)

2年続けて(このあたりでは)ほとんど雪のない冬でした。3年連続ということはさすがに考えにくい。先週は例年より早い初雪も降りましたし、それなりの降雪はあるでしょう。一応タイヤは換えましたので備えはできております。

つるつる日々雑記

20201214

今朝から急に寒くなりました。といっても、このあたりのいつもの真冬の寒さにはまだ遠く及ばないですが。

寒さで町中が凍ってしまったという、ウクライナはキエフでの動画が出回っています。リュックの人、どうやっても傾斜を登れない。気の毒ですが笑いを誘ってしまいます。

駒ヶ根でもこれと全く同じ状況が過去に発生したことを覚えていらっしゃるでしょうか?多分98年か99年の暮れだったかと思います(違うかも)。JCで早朝会議があり、朝6時過ぎに終わって外へ出てみたら、どこもかしこも、つるつる。雪が固まって滑るのではなく、まったくの氷、スケートリンク状態です。普通の靴では掴まらなくては一歩も歩けない。

こんなこと初めてです。想像するに、前夜から厳しい冷え込みで地表が氷点下何度かに冷え切っていたところに、急に温暖前線が通過して少しばかりの雨が降り、凍り付いたのです。リンク先の書き込みを見ると、アイスバーンならぬ通称ブラックバーンという現象みたいですね。

歩けないくらいですから、クルマに乗るなぞ命がけです。スタッドレスタイヤなど、もちろん役に立ちません。普段なら3、4分で家から会社に着くのですが、2㌔弱の道中に5台以上、電柱に衝突したり土手から落ちたクルマを目撃しました。死屍累々の中、10分近くかかってようやく会社に到着しました。

10時頃には氷も解けて普通の状態に戻りましたが、対処に追われた自動車屋さんもさぞ忙しかったことでしょう。

今年の一皿 2020食べもの

20201212

ぐるなび総研が主催している「今年の一皿」が先日発表されました。2014年に始まりまだ歴史は浅いですが「優れた日本の食文化を人々の共通遺産として記録に残し、保護・継承するためにその年の世相を反映し象徴する食」を選定しています。去年は「タピオカ」、一昨年は「鯖」でした。

外食受難の今年において食文化に名を遺すようなヒットは難しいと思っていたのですが、選ばれたのは「テイクアウトグルメ」でした。発表当日のTV欄を見ると、ニュース番組など軒並み「今年の一皿は?」と特集を組む気満々だったようですが、ちょいと拍子抜けしたのでは。

選定理由として以下が掲げられています。

----------------------

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、新たな収益源としてテイクアウトを開始する飲食店が急増した。ラーメンや高級料理、アルコール飲料など多種多様なメニューが増え、包材にも工夫が見られた。販売方法においても事前予約決済や店頭以外での購入など選択肢が広がり、テイクアウト市場が大きく進化した。

・生活様式が変化し在宅時間が増えるなかで、自宅でも手軽に飲食店の味を楽しめるテイクアウト需要が高まった。また外食の楽しさや飲食店の存在価値を再認識し、テイクアウトを通じて消費者が飲食店を支援する動きも見られた。

・今後も外食を楽しむ方法としてテイクアウト利用が継続し、新しい日本の食文化として定着する兆しがみられる。

----------------------

どうですかね。テイクアウトが外食の楽しさを再認識するきっかけになったとしたら、それはテイクアウトでは叶えられない、空間や人の交流の大切さだったのでは、という気もします。これがコロナ後も定着したとして「新しい日本の食文化」とまで言えるかどうか、ちょっと何とも言えません。

古くからあった「出前」の文化が廃れようとしていたときに、ウーバーイーツのようなフードデリバリーがそれにとって代わる存在になろうとしているのは興味深いですが、「テイクアウト」とは違いますよね。

選者の方々も「これが今年の一皿でいいの?」と迷ったのではないでしょうか。他にノミネートされたのは「シャインマスカット」「代替肉」「ノンアルコールドリンク」とのことです。私も前二者は候補かなあと思っていましたが、今年を代表する存在というには、ちょっと小粒です。

2020年がこういう年だったということを記憶に残すには、こういう選定も有り、ということですかね。ちょっと残念。

関連リンク: 今年の一皿 (ぐるなび)

2020年ヒット商品番付(2)日々雑記

20201207

続き。前頭以下は食品ネタ中心にピックアップしていますが、例年に比べ食品の話題は少なかったように思います。

前頭 エコバッグ

これはヒット商品といっていいのですか?いくら売れたからってマスクや消毒液は、今年のヒットとは言いませんよね。レジ袋を止めたことが環境問題の改善に有効にはたらくわけではありません。小泉環境相様は、レジ袋有料化は問題意識を持ってもらうための啓発だと言ってますよ。国民生活に不便を強要した無意味な愚策です。今からでも撤回することを強く求めます。(20.6.24)

前頭 伊右衛門

普段PETのお茶を買う習慣のない私です。こんなものがヒットしていたとは知りませんでした。包装を簡素化してきれいなお茶の緑色を見せるようにし、いっとき前年比2倍も売れたのだとか。へえ。

前頭 郊外店

都心や繁華街のお店が苦戦するのは、在宅勤務が増え都心の昼間人口が減少した当然の帰結です。大変なことだろうと思います。その分、住宅地や幹線道路沿いの店に人が集まったということですね。

前頭 移動スーパー

買い物難民を救うために、お店が消費者に出向いて寄り添う移動スーパー。昔からあったわけですが、このシステムが最近になって見直されてきたというのは興味深い。実は私の知人も脱サラして移動スーパーを始めたのです。もう3年くらい経つかなあ、順調にいっているのでしょうか。

前頭 Gotoキャンペーン

なんだか悪者扱いされていますが、Gotoで感染が広まった例はほとんどないと、確かな筋から聞いています。このおかげで危機だった宿泊業+関連業者がどれほど助けられているか、認識していない人が多いのでは。引き続き実施してほしい。ただ、制度が終わった時が怖いです。(20.7.19)

前頭 唐揚げ専門店

これは田舎にもぽつぽつと出現しています。みんな唐揚げ大好きなんですね。でもその中で特色を出すのは難しいのでは。衣やトッピングを工夫するのかな。もっとも特色なんてそんなに考えなくても、唐揚げなら普通に購入されるのかもしれません。そういえば信州には「山賊焼」というスペシャルな唐揚げがありましたぞ。(20.9.18)

前頭 バナナジュース

バナナ自体がヒットしていたのではないでしょうか。さまざまな品種の味の違いを売りにしたバナナ専門店、TVで見ましたよ。「バナジュー」は昔から喫茶店のメニューにありました。食事代わりに飲まれたりしているのですかね。

前頭 味源「SABACHi(サバチ)」

魚のサバを原料に使ったチップス。ちょっと前に店頭で見かけ、好奇心から購入してみました。あんまりサバっぽくないですね。イワシか何かの味に思えます。妻は、おいしいと言っておりました。

2020年ヒット商品番付(1)日々雑記

20201205

年末恒例の日経MJ紙「ヒット商品番付」が発表されました。今年も感想などを。日付が入っているのは、その時の記事で扱ったものです。

横綱(東) 鬼滅の刃

コミックが大人気だと聞いたのが夏頃です。10月に公開された映画は目もくらむような大ヒット。知人が子供を連れて映画館に行ったら行列ができていて、次の上映回だと思ったら「次の次」を待っているのだと聞き呆れて帰ったとの話を聞きました。

コミックは読んでみたい気持ちもありますが、はまりそうで怖いです。

横綱(西) オンラインツール

ZOOMに代表されるようなビデオ会議ツールは大変広まりました。会社員も学生も、リモート会議や授業になくてはならないツールになりました。私もロータリーでZOOM会議を何回か経験しましたが、リアリティに欠け当事者感覚を持ちにくいです。リモート飲みは未経験です。

大関(東) おうち料理

「テイクアウト」とは別ですよね。学校が長期間休みになり、インスタントラーメンとかパスタとかレトルト食品とかお好み焼きミックスだとか、いろいろのものが品薄になりました。親子のコミュニケーションに役に立ったことでしょう(親は大変だったでしょうが)。家庭内備蓄を持たなかった人は、ちっとは用意するといいです。(20.3.28)

大関(西) フードデリバリー

ウーバーイーツは2019年の番付にも小結で登場してましたが?いま見返したら、何と2017にも登場している。日経さん、これってどうよ。一定の人口がなくては商売が成立しないでしょうから、田舎にはまだ進出しておりません。コスト負担が飲食店・宅配業者・消費者でうまく配分されているのでしょうか?

関脇(東) あつまれどうぶつの森

ほんわかしたようなゲームで楽しそうだとは思います。リアルでつながれない時代にこうしたツールで代替を求める人たちの気持ちをうまくとらえた、ということかな?

関脇(西) アウトドア

ソロキャンプが大流行で、このあたりのキャンプ場もなかなか賑わっているというではありませんか。陣馬形のキャンプ場がコミックの舞台になったりして。女子が一人でキャンプするとは、時代も変わったものです。私はこうしたものに何となく苦手意識があって、子供が小さいうちに連れて行ってやれなかったのが子育ての心残りです。

小結(東)有料ライブ配信

表現の場、生計の場を失った音楽・舞台関係者にとってはひとすじの希望でした。私にとっても音楽表現は生き甲斐といっていいですから、気持ちは痛いほどわかります。でも、…でも、ナマの価値を失いたくありません。

小結(西)プレステ5

1も2も3も4もわからんのに「5」について書けるわけないでしょう。

以後、次回に。なお前回記事のタイトルは、映画の冒頭とかけているのですが、お気づきですか?誰も褒めてくれません。

モノリス発見さる日々雑記

20201202

不思議な事件。いや事件といっていいのか?よくわからない話に真似っ子まで加わって、よくわかりません。

----------------------------

(CNN) 米西部ユタ州南東部に広がる砂漠の真ん中で、SF映画「2001年宇宙の旅」に登場する「モノリス」のような石柱状の物体が見つかった。州公安当局者らが18日、上空のヘリコプターから発見した。ヘリは野生生物保護当局が一帯に生息するオオツノヒツジを数える作業に協力していた。

操縦士のブレット・ハッチングス氏がCNN提携局とのインタビューで語ったところによると、搭乗していた生物学者の1人が見つけて騒ぎ出した。ヘリはたまたま、ちょうどその真上を通過したという。砂漠の赤い岩に囲まれて、高さ3メートルあまりの銀色に光る柱が立っていた。何者かが地面に植え付けたように見えた。

-----------------------------

この物体は10日ほどたって忽然と姿を消します。ほぼ時を同じくして、今度は遠くルーマニアでもモノリスのような金属製の物体が発見され話題となりました。これはすぐに撤去されたとのこと。まあ、ユタのニュースに便乗した悪戯ですな。

ユタのモノリスは2015年8月から16年10月までの間に出現したようです(グーグルアースによる)。本家である「2001年」でモノリスは何百万年前の宇宙人がはるか未来の文明の発展を期待して置いたとされており、今回のものも宇宙から来た何らかのメッセージではないのか、と推理を楽しむ人もいたようです。

映画の画面で見る本家のモノリス、漆黒で不思議な質感があり、まったく神秘的な存在です。私たちが連想するものでは、硯(すずり)に近いでしょうか。この石板が人類黎明期の砂漠やら、月面やら、宇宙空間やら、しまいにはロココ調の静謐な室内に登場するのですから、いっそう不思議。

「2001年宇宙の旅」は私も大好きな映画で、映画館の大スクリーンを含め何度も観ています。極端に台詞が少なく説明的要素を廃した作品で難解ですが、綿密な科学考証を経て細部までこだわり抜いた映像美と、答えのない謎解きの知的刺激がまったく魅力的です。

ユタ州の、実際には前衛芸術家さんが置いたのではと思いますが、何年も誰にも発見されずに歯がゆい思いをしていたと想像すると可笑しいですね。完全犯罪に成功した犯人が、本音では綿密なトリックを誰かに褒めてもらいたいみたいに。