縦読み日々雑記

20200913

静岡新聞のコラム。twitterの拾い物です。まずお読みください。

「縦読み」は昔からあったようですが、一般的になったのは2chあたりでしょうか。最近では新聞のテレビラジオ番組の欄でときどき使われているのに気づきます(じつは気づかぬこと多し)。

コラムは「いつまでも気付かれず、実は―と自分から説明するのは情けないのでくれぐれもご注意を。」と締めくくられていますが、まったくその通りです。完全犯罪を考える人の心理みたいなものですね。犯行がバレれば自分が処罰されますが、一方で考え抜いた芸術的なトリックを知ってほしい、認められたい、気持ちもある。クリスティーの名作「そして誰もいなくなった」の犯人の告白に、そんな記述があります。

しかしこれはお見事、まったく不自然さがありません。どのくらい時間がかかったことか。私もこの記事に縦読みを埋め込もうと30分ほど試みましたが、いやあ難しい、ちょっとやそっとではできません。でも将来は、AIで縦読みの文章を作ることが簡単にできてしまうかもしれませんね。

関連リンク: 静岡新聞 大自在 (9月12日付)

とうもろこし35分茹で食べもの

20200909

とうもろこしの季節も、もうすぐお終いです。今年はあまり食べる機会がなかったなあ。

とうもろこしは鮮度が命。前に十勝のコーン缶詰工場を見学したとき「とにかく“もぎたて”を加工することが第一。だから広大な畑の真ん中に工場を建て、収穫したものを数時間のうちに茹でて缶詰にします」と教わりました。上伊那も産地ですから、数時間とはいわないまでも、相当新鮮なものをいただけますよ。

さて、どうやって食べますか?子供のころから我が家ではずっと、蒸し器でふかしてました。茹でると美味しいエキスが流れ出してしまうような気がしています。「焼く」のは家ではしませんね。焼もろこしは歯に挟まるので、あんまり好まないし。

ところが先月のdancyuに「本当においしいとうもろこしの食べ方」という小特集があり、多めに塩を加えた湯で35分間茹でるという方法が紹介されています。「長時間茹でることで、特有の青臭さがすっかり消え、ほんのり香ばしさもある」というのは十勝の農園の女性。

さっそくやってみましょう。落とし蓋をして35分。

これは、うまいです。…うまいですが、いつも食べてるやつも、このくらいうまい、気もする。驚くほどの違いはないのかな。1本を半分に切って、10分茹でと35分茹での比較実験をしてみなくてはいけませんね。ただ、茹でたあと冷蔵庫で置いて翌日食べたものは、これまでよりも明らかに美味しさが残っていると感じました。

「実は芯からはいいだしが出て茹で汁には旨味がたっぷり、いい香りも移っている」とあります。確かにいい香り、これでパスタを茹でるとあったので、そちらも試しました。これは、なかなかです。

食材をシンプルに食べるにも、いろいろと発見があるものです…

金属の奏でる音 (2)音楽ばなし

20200907

金属の奏でる不思議な音。2枚目。

★武満 徹:四季、ムナーリ・バイ・ムナーリ、他

演奏 山口恭範、ミカエル・ランタ、佐藤英彦、

ツトム・ヤマシタ、他

(同内容のCDがいろいろなデザインで出ています)

このCDを語るには、50年前の大阪万博までさかのぼらなくてはなりません。小学生の私は父に連れられてとても楽しい体験(物見遊山)をしてきました。

会場の中に、日本鉄鋼連盟(新日鉄とか日本鋼管とか神戸製綱とか)による「鉄鋼館」というものがありました。このパビリオンのテーマは「鉄の歌」。施設の中心は音楽堂で、1008個のスピーカーが天井、壁、床下に配置され、フランス人彫刻家バシェ兄弟が作った「音響彫刻」が展示されました。金属製のオブジェで、叩いたり擦ったりして不思議な音を出すものです。

ここで当時の世界最先端をゆく前衛作曲家たち、シュトックハウゼン、クセナキス、武満徹らの現代音楽が演奏されたのです。普通の小学生だった私にはもちろん興味関心の外で、鉄鋼館は訪れず終いでした。ああもったいない、今なら垂涎の展示でしたのに。

前置きが長くなりましたが、CDの「四季」は鉄鋼館と音響彫刻のために作曲されました。初演メンバーの山口恭範氏(当時は山口保宣の名で活動)は日本で初めて打楽器のソロリサイタルを開いた演奏家であり、私が学生時代、所属オーケストラで指導を頂いた方です。氏のおかげで私は現代音楽への興味の扉を開くことができました。

打楽器は叩けば音が出て、次の瞬間から音は減衰していきます。楽器の性質上「長く持続する音」を出すことが難しい楽器群です。それをさまざまな手段でクリアし、多彩な音を引き出しています。

この記事を書くために検索していたら、今年の5月に演奏された「四季」の動画を発見しました。山口氏も出演しています(14分過ぎに逆立ちしている人)。解説にもありますが、沈黙・静寂のもたらす宇宙のような広々した空間を感じることができます。

ここには楽譜が置かれていませんが、たぶん一つひとつの音を記した譜面ではなく、さまざまなヒントが書かれ、演奏者がそこからインスピレーションを得て互いに触発しながら即興的な(リハーサルを重ねて練り上げた)パフォーマンスを繰り広げているのでしょう。ぜひ一度ご覧ください。退屈と感じる人も多かろうと思いますが、まずは気楽に聞き流して不思議な響きに気持ちを委ねてみては、いかがですか。

関連リンク: バシェ音響彫刻 武満徹:四季 (バシェ協会による動画)

金属の奏でる音 (1)音楽ばなし

20200904

クルマの中では大抵クラシック系のCDをかけていますが、猛暑の中でいくらかでも涼しい気分になれるBGMはないかと思い、打楽器のアルバムをかけてみました。なかなかいい感じだったので、打楽器のCD(現代曲、民族もの、ポップ系など50枚以上持っています)を片っ端から聴き直しています。

太鼓やマリンバの音には温かみを感じることが多く、いっぽう金属打楽器の音はひんやりとして涼しい感覚を覚えます。今回いいなと思ったのは、だいぶ前に買った2枚。

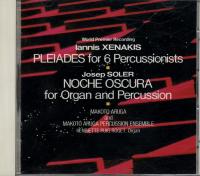

★クセナキス:プレアディス 他

有賀誠門パーカッションアンサンブル

ギリシャの大作曲家クセナキスが6人の打楽器奏者のために作った40分ほどの大作です。4つの楽章はそれぞれ金属楽器・鍵盤楽器・太鼓・それらの混合で演奏されます。

「金属楽器」に登場するのは、この曲のためにクセナキスが考案したsixxenという楽器です。微妙に音程の異なる四角い金属のパイプを何本も並べたもの。甲高くきらびやかで、星屑をまき散らしたような特徴ある音。これを6人で同時に叩き鳴らすのですから、耳障りに感じる人もきっといそうです。

曲名のPléïadesは、夜空に輝くプレアデス星団「すばる」のこと。私の視力ではすばるに何個の星があるかわかりません(ほとんど雲にしか見えない)が、目のいい人なら肉眼で5~7個の星が見えるらしいですね。自動車のスバルのロゴマークは6個の星になっていて、クセナキスもここでは「6」に大変こだわって曲を作っています。

私はこの曲の生演奏を2度体験しています。一度目はこのCDで演奏している人たちによるもので、円形劇場で彼らを取り囲む客席の最前列で観た(聴いた)迫力は凄まじいものでした。これが楽譜に表せるのかという複雑極まりないリズムと多彩な音色、そしてsixxenの音には圧倒され頭がくらくらするようでした。

もう一度は世界で最も有名な打楽器合奏団、ストラスブール・パーカッション・アンサンブルによるもので、プログラムに「プレイアード」と書かれていてプレアデスのことだと事前に気付かず、曲が始まってからようやくフランス語読みだとわかった次第。間抜けでした。演奏はsixxenの響きが少しくぐもったような音で、違和感があり今一つの印象でした。(あくまで私の問題)

プレアデスは夏の星ではありませんが、夏聴くのにふさわしい曲だと思います。

もう1枚のCDは次回に。

牡蠣とマデイラ 飲みもの、お酒

20200831

魚屋さんで大きな岩牡蠣を買い、夕餉の主役に。。

昔、自分で殻を剥こうと軍手とドライバーとトンカチで1時間半格闘したことがありました。今は魚屋さんに剥いてもらいます。美味い!

お酒は何を合わせるか。岩牡蠣の豊潤濃厚な味を受け止め、キレの良い後味を楽しむならば、日本酒一択です。白ワインは山岡士郎こと雁屋哲が言うほど合わないとは思いませんし、なかなかの相性のものもありますが、日本酒と合わせたまろやかな味わいはまさに口福と言っていいでしょう。

以前立寄った東京の酒屋さんで、棚に並んだボトルに興味深いPOPがついておりました。曰く、牡蠣に合うワインを選ぶコンテストで優勝した逸品だと。それが、マデイラなんですよ、マデイラ。へえ、これは想像もしなかった取り合わせです。

マデイラMadeiraはポルトガル領マデイラ島で作られる酒精強化ワインです。同種のものにポルトやシェリーがあります。発酵途中に蒸留酒を加えることで独特の風味が生まれ、多くは甘口で度数が高く、デザートワインとして、あるいは料理にも使われます。当社でもいくらか扱っていますが、ほとんどは料理用だと思います。

この甘い代物を生の牡蠣と合わせると、どんな味になるのでしょうか。興味津々、件の優勝ワインを購入してしばらくそのままにしていたのですが、開封してみました。

面白い取り合わせです。まったく邪魔しない。マデイラの甘い香ばしさが牡蠣の味を上手に包み込んでいます。ただし普通に口に含むと酒の味が圧倒してしまうので、チビチビ舐めるくらいがいいですね。後で調べたら、マデイラを醤油をかけるみたいに牡蠣に直接ふりかけてもいいらしいです。

このお酒はBlandy社のDuke of Clarence。優勝したというのはワインコンプレックスによるオイスターワインコンテストのことかと思います。オイスターバーの店主らが審査員となっている国内のコンテストですが、過去3年の記録にこのマデイラ、載っていないのですが…同じインポーターの別のマデイラが「ベストオイスターワイン」や「ベスト岩牡蠣特別賞」を取っていますので、その間違いだったかもしれません。

牡蠣には常にマデイラとは言わないまでも、時には目先が変わっていいですね。生牡蠣のためにご家庭にマデイラをぜひ1本、とはなかなか言いにくいですが。なおマデイラは開封しても結構日持ちします。

関連リンク: ワインコンプレックス

ポリオ根絶へ前進日々雑記

20200828

アフリカからポリオが無くなった、嬉しいニュースです。実は私も間接的にではありますが、ちょっとだけ関係しています。

---------------------------------

【8月26日 AFP】世界保健機関(WHO)は25日、アフリカでのポリオウイルス根絶を宣言した。世界で数十年にわたり続くポリオ撲滅の取り組みが一つの節目を迎えた。ローズ・ガナ・フォンバン・レケ教授が率いる委員会は、アフリカが根絶の条件である4年間の新規感染ゼロを達成したと認定。レケ氏は「きょうはアフリカにとって歴史的な日だ」と表明した。

WHOによると、ポリオウイルスは天然痘に次ぎ、アフリカで根絶された2つ目のウイルスとなった。(中略) WHOとユニセフ、国際奉仕団体「ロータリー(Rotary)」は1988年、世界的なポリオ根絶計画を開始。同年には世界で35万人の感染が確認され、1996年にはアフリカだけで7万人が感染していた。

---------------------------------

ポリオ(急性灰白髄炎)は以前は小児麻痺と呼ばれ、ウイルスによって感染します。死に至り、あるいは後遺症をもたらすこともある恐ろしい病気で、日本でも大勢の人が罹患し苦しんできましたが、ワクチンの投与によって流行は急速に縮小し、1981年以降、国内での発生は報告されていません。

世界でも感染予防が進み、最近ではパキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアがポリオの常在国として残されていましたが、このほどナイジェリアが4年間新たな感染者ゼロを達成してアフリカ大陸からついにポリオが無くなりました。

ロータリーは長い期間をかけアフリカ地域のポリオ根絶のため8億9000万㌦を寄付しています。ビル・ゲイツ財団と協力し、ロータリー会員の寄付額の2倍(!)を財団がさらに上乗せしてくれています。すごいね、おカネはこういうふうに使うものですね。

ワクチン投与も、政情不安の国では簡単ではないのです。パキスタン・アフガニスタンでは紛争のため、子供たちへのアクセスそのものが困難な地域が残っています。宗教的な理由でワクチンを拒否したり妨害したりすることも過去に各地であったようです。

世界からポリオを根絶できれば、天然痘に続いて人類史上二例目の快挙となります。あと何年かかるかわかりませんが、ぜひとも達成させたい。リンク先にロータリーのポリオ根絶キャンペーンのページを貼っておきます。皆様もぜひ、ご寄付にご協力いただければ幸いです。

関連リンク: エンドポリオ

ぶっ飛びロゴマーク日々雑記

20200826

大阪万博っていつ開催されるのでしたっけ。東京五輪のバタバタにすっかり影が薄くなってしまいましたが、考えてみるとそう先のことではありません。昨日、そのロゴマークが発表されました。

-------------------------------------

(日経新聞)2025年国際博覧会(大阪・関西万博)の運営主体「日本国際博覧会協会」は25日、アートディレクターのシマダタモツ氏(55)ら「TEAM INARI」の6人の作品を公式ロゴマークに選んだと発表した。「いのちの輝き」をテーマに「セル(細胞)」を意識した赤い球体をつなげたデザイン。シマダ氏は「1970年万博のDNAを表現した」と説明した。

-------------------------------------

シマダ氏は70年万博で岡本太郎制作の「太陽の塔」を見て感銘を受け、そのDNAを表現したいと思ったのだそうな。ぶっ飛んでますなあ。目を疑った人も多いでしょう。でも、しげしげと眺めてみれば、なかなかユニークで愛嬌もあり、面白いではありませんか。こうしたものが選ばれるというのも大阪らしさかもしれない。

ネットではすごい反響です。果実の「ガラナ」に似ているとか(確かに似てるわ、これ)精緻なコラ画像を作った人がいたり、人気漫画の「寄生獣」に似ているとか、ちょっと探しただけでも山のように出てきます。作品の持つ懐の深さでしょうか。これだけ注目を集めただけでも、すでに成功と言えるのかもしれません。

70年万博のシンボルマークと比べてみれば、50年の時を感じますね。こうしたマークは整った対称形のものが当たり前でした。今回のようなものが選ばれるなど、まず考えられなかったでしょう。私たちの意識も確実に変わってきたのだと思います。

昔、父に連れられて行った万博は子供の目にもとても新鮮で、楽しい思い出でした。同じ大阪でこんど開かれる万博は、どんなものになるでしょうか。

旅館の食事は多い?食べもの

20200819

お盆中、ネットの炎上案件といえばこれでしょう。旅館の夕食が多すぎたと苦情をtwitterに書き込んだ人のこと。

《Go Toでちょっと高い旅館に泊まったら、大失敗。出てきた夕食がこれ。さらに天麩羅とごはん、お吸い物。多すぎて到底食べきれない。シニア層がメインターゲットのはずなので、つまり廃棄前提(としか思えないし、実際にかなりの廃棄が出ているはず)。不味くはないけど、体験価値としては……》

ご自分で撮影した写真が載っていますが、転載は避けますので、興味のある方は「旅館の料理が多すぎる」とかで検索してみて下さい。写真で見る限り、普通の会席料理であって、特に多いという感じはしません。私ならば苦労しなくても残さずいただけるボリュームです。(写真に写っているのはよく見れば二人分の料理と思われますが、そのことを示すコメントはありません)

旅館の食事が多すぎて食べきれなかった、という話は昔からしばしば目にします。そもそも食欲には個人差があります。食事を提供する旅館の側からすれば「食事がしょぼくて物足りなかった」よりも、「食べきれないほど出してもらった」とお客に言ってもらえた方が、良い評判につながることは間違いありません。

昔、家族で行った佐渡の某旅館のことは今でも思い出します。ガイドブックに「海の近くで新鮮な海の幸が味わえる」なんて書かれていましたが、出てきたものは、質も量も絶句。安い宿ではありましたけど、それにしたって…。隣で食事していた年配のご夫婦なんて、本当に悲しそうにしていました。我が家は早々に退散しタクシー飛ばして10分ほどの居酒屋に行き、新鮮な海の幸にはありつけましたが。

ある程度の人数に同時に食事を出すならば、最大公約数に合わせるしかありません。廃棄前提というのは言い過ぎですが、残す方がいても仕方がないです。それを大失敗とまで言うのは、どんなものでしょう。ギャル曽根でなけりゃ食べられないボリューム、ではないのですからね。

フードロスに厳しい目が注がれつつあるのは承知しています。その上で食事を楽しい思い出にしてほしいから、旅館だって様々な工夫をこらしているのだと思います。SNSで文句をつけるよりも、おもてなしに感謝し、ポジティブに楽しんでほしいですよ。

復元 練乳がけ金時食べもの

20200816

暑い暑いお盆も、もうお終いです。暑い日々はまだまだ終わらないようですが。帰省するなとの指導に従って、寂しいお盆を過ごすことになった方も多いことでしょう。私もあまり外へ出ることなく4日間を過ごしました。書き入れ時であったはずの観光地や飲食店がどうだったのか、気になります。

夜はもちろんビールですが、昼は暑さに対抗して氷を食べたいところです。我が家には氷かき機がありませんので、近所のお店でアイスを買ってきますが、何十年間にわたって私の定番だった森永の「みぞれ 練乳がけ金時」が数年前に終売になってしまいました。

10年前(11.8.5)の本欄でこのアイスへの愛を語ったのですが、まさか店頭から消えてしまうとは。類似の商品はいくつもありますが、似て非なる全くの別物でして、食べても満足にはほど遠い。練乳やあんこの味、カップ内での配置、すべてがベストだったのです。

暑さが来ると不在をかこっていたのですが、自分で作ればいいのだ、と気がつきました。早速スーパーに走り、他社のみぞれ類似品、チューブ入り練乳、コメダ珈琲店特製というあんこを買い求めたというわけです。練乳は森永のだし、あんこは名古屋名物小倉トーストに使われるやつですからね。これは、いけるはず。

お皿を冷やし類似品を置き、あんこを載せて練乳をかける。おお!いいじゃないですか。慣れ親しんだ味にかなり近いですよ、これは。

トッピングはこれでいいです。類似品に入ってたバタークリームみたいな「ミルク」の固まりが邪魔ですね。氷の部分はピンクや緑色ではなく、フレーバーなしの透明な「みぞれ」がいいと思います。かつての森永みぞれにはありましたが、他社にそういう品が存在するでしょうか?探してみる価値はありそうです。

女神の逮捕日々雑記

20200811

香港民主化の女神が、こうして見せしめに。報道される映像でショックを与えることが体制側の狙いと思うと、いっそう悔しい。

------------------------------

(毎日新聞)香港警察は10日、著名な民主活動家、周庭(英語名アグネス・チョウ)氏(23)を香港国家安全維持法(国安法)違反容疑で逮捕した。警察は同日、民主派の香港紙「蘋果日報」などを発行するメディアグループの創業者、黎智英(れいちえい)氏(71)や同紙幹部ら7人も国安法違反などの疑いで逮捕しており、民主派への取り締まりを本格化している。

------------------------------

雨傘運動以来、香港の民主化の先頭に立ってきた周庭さん。ジャンヌダルクやドラクロワ描く民衆の女神になぞらえられてきたことは本意でなかったかもしれませんが、民主化のシンボルとして多くの人を勇気づけてきた存在であることは確かです。

でも、まだ23歳なのです。6月末、香港に「国家安全維持法」が施行されたあと、怯えた様子で自らの身の安全への不安を口にする周庭さんを見て、彼女はジャンヌなんかじゃない、まだうら若い一人の女性だと改めて思いました。そしてその不安は、現実になってしまいました。専門家によれば、何年もの懲役を食らう可能性もあるそうです。

日本のアニメが好きなことから日本語を覚え、twitterで日本人向けに情報を積極的に発信してきました。そんなことも香港当局の口実に使われたのだとする見方もあります。(6月30日以来更新なし)

香港における一国二制度の建前は簡単に反故にされました。国家安全維持法が通った翌日の産経新聞「香港は死んだ」の真っ黒な紙面。ものすごいインパクトでした(産経を購読しているわけではないです)。

私はまだ香港に行ったことがありません。近場だしいつでも行けると思い、後回しにしてきました。しかしこうして香港がじわじわ中国共産党に飲み込まれようとしている今となっては、何しに香港に行ったらいいのかわからなくなってしまいます。

世界が注視しています。私たちにできることは、あるでしょうか。

(追記、11日夜いったん保釈されたとのことです。黎智英氏も)

関連リンク: Agnes Chow 周庭 twitter