手拍子のための音楽音楽ばなし

20201225

(前回からの続きです)

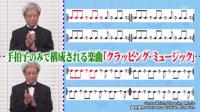

番組で福島氏が過去に、スティーヴ・ライヒ作曲の「クラッピング・ミュージック」を日本で初めて手掛けた、と紹介しておりました。この曲は楽器を使わず手拍子だけで演奏されるもので、打楽器奏者には広く知られております。現代音楽のいわゆる「ミニマル」と呼ばれる手法の走りで、あるパターンを何度も繰り返しながら少しずつ変化させてゆくものです。

曲の一部がちょっとだけ紹介されていました。シンプルな構造なので、解説してみます。

奏者A │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

奏者B │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

で始まりますが、奏者Bだけが音を一つずらします。

奏者A │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

奏者B │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

さらに同様にずらしていきます。

奏者A │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

奏者B │●●●・●●・●・●●・│ (繰り返し)

少しずつ音の重なりが変わっていき、12回ずらすと一回りして最初のパターンに戻る、という曲です。演奏時間4分弱くらい。検索すると動画がたくさん出てきますが、ライヒ自身が演奏しているものをリンクしておきます。(帽子をかぶっているのがライヒ)

※ちなみにTV画像の楽譜は誤りです。すべての小節に繰り返し記号(回数は任意)がありますから、奏者B(下の人)の楽譜は1小節ずつ変わっていかなくてはなりません。TVの楽譜は2、3、4小節目が同じになっていますが、これはオカシイ。

実際に演奏することはそれほど難しくなく、私も仲間とともに友人の結婚披露宴で演じたことがありますよ。大うけ…とまではいきませんでしたが、「何が始まるんだろう」と参会者の興味は引くことができたようです。

作曲者ライヒはミニマルの大家で、様々な楽器のためにこのような曲をたくさん書いています。中には「ドラミング」という打楽器・ボーカル・笛など十数人で演奏する1時間を超す複雑な大曲もあります。実演に接したことがありますが、ただならぬ緊張感とともに長い時間をかけて高まってゆく熱気を感じ、とても感銘を受けました。

ライヒの音楽には、いつ果てるともない音の流れにリラックスして身を任せる心地よさがあります。いわゆる「現代音楽」としては別格に聴きやすい音楽だと思います。機会がありましたら、耳を傾けてみていただきたいですね。