無原罪の御宿り読んだり見たり

20130131

「無原罪の御宿り」を題材にした画はたくさんあります。特にスペインの画家が好んで(依頼されて?)取り上げており、さまざまな作風・解釈の違いを楽しむことができます。

無原罪の御宿りとは、処女のままキリストを身籠り出産したマリアもまた、不思議な力によりマリアの母アンナ(イエスの祖母)が処女受胎したことから生まれた…つまり人間が本来生まれながらにして持つ「原罪」を背負うことなく生まれた人だという信仰です。聖なる存在の母から生まれたことで、キリストの神聖さを一層高めているわけですね。

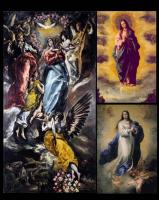

3枚の「無原罪の御宿り」を並べてみました。左は今回来日したグレコの作、右上は17世紀のスペイン画家スルバラン、右下はこれも17世紀の画家ムリーリョによる画です。右の2枚は構図など基本的に同質のものですが、グレコ作品の特異さが目立ちます。静的なスルバランやムリーリョに比べて、何とダイナミックで動的な画でしょうか。

ムリーリョはこの題材が好きだったとみえて、十数枚の「御宿り」を描いているそうです。右下は通称「エル・エスコリアル」と呼ばれ、プラドに行ったときにとても印象に残った画のひとつでした。彼のもう一つの御宿りの画「ベネラブレス」も有名ですが、エル・エスコリエルの方が私は好きですね。

この画を描くときには三日月、鏡、蛇、帆船など、描き込まねばならないいくつかの宗教的象徴というか、お約束があるそうです(例外もあり、エル・エスコリアルには三日月以外は描かれていないように見えます…)。グレコの画のどこに三日月があるか、すぐわかりますか?私はだいぶ探してしまいました。写真が小さくて申し訳ないですが、ぜひ検索して大きな画でじっくり見てみてください。

エル・グレコ読んだり見たり

20130128

出張のついでに東京で話題の美術展を観てきました。圧倒されました。

エル・グレコ。スペインで活躍したギリシャ人画家の名作を、幸いに私はこれまでいくつも観る機会に恵まれました。画家が愛した古都トレドの教会にある「オルガス伯爵の埋葬」「聖衣剥奪」や、プラド美術館を飾る大作の数々、「聖三位一体」「受胎告知」「羊飼いの礼拝」などなど。

グレコの非常に特徴ある画風は、見る人に強烈な印象を与えます。極端に上下に引き伸ばされた人物のプロポーション。黒や濃い青をベースにした重苦しい背景。登場する人物は対照的に、赤や緑、黄色の鮮やかな衣服をまといます。衣服のひだを描く光と陰影のコントラストの強調。天使たちからにょっきりと伸びるたくましい脚。…

今回展示されている作品は50点。そのほとんどが人物画で、さらにその多くは宗教画です。それぞれのちょっと見ると無表情ともとれる、感情をつかみにくいような不思議な顔つき(何考えてるの)が印象的です。しかしその目、眼光が表情に微妙な揺らぎを与えています。それにしても、悩ましく斜め上を見上げるポーズの多いこと。

特徴ある色使い、中でもわずかに紫がかった赤が目を引きます。ワインでいうとルビー色、葡萄品種ではピノ・ノワールの色ですね。グレコはこの色が大変好きだったと見えて、会場にある多くの画がこの色を使っています。また聖人の衣装に使われる黄色い刺繍の質感もすごい。

今回のグレコ展の最大の見所ともいえる「無原罪の御宿り」は最後に登場します。高さ347幅174㌢の大作です。人物はほとんど等身大サイズです。この画に限りませんが、教会の祭壇に掲げられることを想定し、見る人の視線を計算して彼の数々の画は上下に引き伸ばされているのだといわれます。

雲とも光ともつかない妖しい輝きが画全体を覆う中、マリアを中心に何人もの天使たちが見せる身体をくねらせ浮遊するポーズが魅力的です。そして天使の翼の躍動感、ピノノワールと黄色の鮮やかさ。有無を言わせぬ説得力と異様な迫力に満ちた、ずっしりと重い素晴しい画でありました。

4月7日まで、上野の東京都美術館にて。

関連リンク: エル・グレコ主要作品の解説 (サルヴァスタイル美術館)

大学ランチパック食べもの

20130124

先日店頭で、面白いものを見つけて買ってみました。ヤマザキランチパックの「大学シリーズ」。受験シーズンに合わせているのでしょう。東京六大学から4校が出ているようです。

早稲田(メンチカツ&たまご)

明治(オムレツハヤシ風)

立教(ビーフシチュー・ワイン入り)

法政(焙煎キーマカレー)

それぞれ大学生とのコラボ企画だとか。慶応がありませんね。東大は、まあ、ないのかな。フィリングの味は、概ねパッケージから予想される通りでした。私の好みの順で言うと、立教、法政、明治、早稲田です。

検索してみると、関西ではすでに関関同立に加え産近甲龍(こんな言葉あるんだ)も販売されていたとか。味の種類は関西シリーズのほうが甘いものなどバラエティに富んでいるように思えます。

ランチパック、たまに買うことがありますが、アイテムを少しずつ定期更新しながら、長く続いている商品ですね。四隅がどういう工夫か上手に留められていて、かぶりついても具がはみ出さないのが便利。普通のサンドイッチと違ってパッケージが携帯便利(少々のことでは潰れない)、場所を選ばず食べられる、という点で、パン界に確固たる地位を占めています。

ただ、あの生白っぽくふにゃふにゃしたパンの食感は正直苦手でして。今回は、レンジで温めてからトーストしたら、いけると思いました。家庭ではできますが、出先でこんなことはできません。ああいうソフトなパンを好む人も多いのでしょうね。

慶応コラボで「二郎ラーメン」入りのランチパックなんてどうでしょう。焼きそばパンだって、ローメンパンだってあるのですから。企画アイデアの段階では間違いなく候補として名は挙がったでしょうが、こってりニンニク味・ブタ肉・もやし入りのサンドでは、食べる人と場所がかなり限定されそうです。

タマゴのお勉強しごと

20130122

夕方からキユーピーさんを講師に迎えて、「凍結卵」の勉強会。。

製菓でも外食でも卵は必要不可欠な素材です。当社では殻に入った生卵もそれなりの量を扱っていますし、乾燥の卵や冷凍の卵―全卵、卵黄、卵白、無糖、加糖、いろいろなものも扱っています。今日はその冷凍卵の、用途による選び方などを勉強しました。

殻付卵はコスト的には安いのですが、割卵の手間や殻の混入リスク、保管スペース、ゴミの発生などさまざまなデメリットもあります。凍結卵はこれらの解決になるだけでなく、品質の安定や衛生面、また必要な成分を取り出して使うこともできる優位性があるのです。

ここで紹介された幾種類かの凍結卵、今では卵本来の味を生かしたもの、逆に同時に使う他の素材の味をより生かすようなもの、菓子や料理を白く仕上げたい人向けに卵黄の黄色を淡く抑えたもの、至れり尽くせりです。

よく誤解されますが、黄身の色が濃いほど味も濃い(おいしい)というのは間違いで、色の濃さとおいしさ、栄養価に相関関係は基本的にありません。餌の色で黄身の色が決まります。説明によれば、トウモロコシが多ければ黄色に、パプリカや甲殻類なら赤っぽく、おコメなどを与えると黄身は白っぽくなります。

この白い卵を使うと、白い(ほとんど純白といっていいほどの)オムレツやスクランブルエッグを作ることができるのです。あるいはピンク色のロールケーキなど、色をつけたいときに元々の黄色が邪魔になりません。

そういえば15年ほど前、新宿の中華料理屋で「真っ白なカニ玉」を食べたことがありますが、あれは何を使っていたのかな。見た目が変わっていただけでなく、大変おいしいものでした。卵白だけを使っていたものとずっと思っていましたが、ひょっとして白い卵だったのでしょうか。でもその頃からこんな素材が出回っていたとも思えませんが…

人気者ダイオウイカ日々雑記

20130121

NHKで先日放送された「幻のダイオウイカ」が大きな反響を呼んでいます。見過ごしていましたが(アバターを見ていたわけではありません)幸いにも再放送があったので録画して観てみました。実に面白い番組でした。

10年越しでダイオウイカを追いかけている窪寺博士とスタッフたち。さまざまな情報から小笠原沖の海域と深度を特定し、世界中から集まった学者チームがあの手この手で生きたダイオウイカ撮影のための秘策を練っていきます。

ある人は冷凍保存していたダイオウイカの標本をすり身にして撒き餌を施し(フェロモンが含まれるらしい)、ある人は発光する深海生物の特徴からダイオウイカの好む点灯パターンを分析し、誘蛾灯ならぬ誘烏賊灯を無人カメラにセットしてターゲットを誘います。ここではイカの体の一部分の撮影に成功します。

面白かったのは、ダイオウイカを食べる(こともある?)マッコウクジラの体に吸盤でカメラを貼り付け、カメラマンとして一肌脱いでもらおうというもの。どうやって鯨にカメラを貼り付けるかと思えば、物干し竿(失礼)の先に引っ掛けた円盤型カメラを持って鯨に接近しペタンと、きわめてローテクのものでした。大きな鯨同士がじゃれ合う映像は迫力がありましたが、イカに遭遇する前に他の鯨がカメラをはがしてしまい、失敗。

窪寺博士は潜航艇に大型のイカを餌として取り付け、自ら深海に潜ります。そこにとうとう現れたダイオウイカ!特殊照明を浴びて金属質に妖しく光る美しさ。ゆっくりと餌をついばむ姿はまさに神秘的でした。なんと巨大な目で「まばたき」までするんだもの。

体長18メートルという前評判にはちょっと及ばないものでしたし、本来なら長い長い2本の蝕腕が、何らかの理由でもげて生え変わる途中らしく中途半端な長さだったのも残念。しかしスケールの大きさは伝わりましたな。

この怪物を築地に持っていって競りにかけたら、相当な希少価値でしょうから、先日のマグロくらいの値がつくかな?イカ刺しが何人分とれるでしょうか。

当て逃げ?日々雑記

20130118

雪が凍って道路が滑りやすくなっています。特に気温の低い朝や夜間は、歩くのにも車の運転にも特に要注意なのですが。路面が黒く光っていると危ない。

我が家の面している交差点の角、歩道と車道の境に車止めのコンクリートポールが立っています。高さ70~80センチくらい。今はご覧のような有様です。今日のお昼に気がつきました。周囲には黒っぽい破片も散らばっており、車(でしょうなあ)とぶつかって壊れたことは確かです。

ここのポールはちょうど場所がいいのでしょうか、過去にも何回かぶつけられておりますが、今回はダメージが大きいですね。「すみません、ぶつけちゃいました…」と我が家に正直に申告していく人はこれまでにいませんでしたので、どういう状況でぶつかっているのかよくわかりません。内輪差とかですかねえ。

しかし今回はポールの周囲に雪がドーンと溜まっているので、ポールを直撃するのは結構大変だったと思います。

幸いにもこのポールは、私の所有ではなく市の管理下にあるので、これから市役所に通報して修理してもらうことになります。「あー、またですか?」と言われそうです。ポールがなければ我が家にぶつかっていた、ようなケースは今のところなさそうですが、これだけ事故が多発するということは、もしものときに歩行者や家を守ってくれる可能性もありますからね、大事にしておかなくては。

雪かきの一日日々雑記

20130114

朝、布団の中でうつらうつらしていましたが、家の前の道から車の音が全然しないので、予報通りの雪だ…とわかりました。

雪は結構な勢いで降り続けています。見たところすでに10センチ以上は積もっているようです。休日なので家の前を通る歩行者はあまり多くはないと思いますが、そうはいってもとりあえず歩ける状態にしなくてはなりません。今日1回目の雪かき。(寝坊したせいでちょっとご近所より出遅れました)

暖かいコートを着て作業しますが、汗びっしょりになります。我が家の敷地は「鰻の寝床」のように細長く、道路に面した部分が多いものですから、雪かきエリアが結構広いのです。日頃運動不足の身には堪えます。

お昼になっても雪の勢いは衰えません。朝かいた痕跡がほとんど無くなってしまったので、やむを得ず2回戦出動。二度目となるとさすがにしんどい。

家の前にはバス停があります。車道部分、除雪車が脇へ寄せた雪が壁のようになっていますので、バスの利用者が歩道から車道へ出られるように壁を一部分切り崩しておきます。すぐ横に消火栓があり、我が家が火事になったとき使えなくては大変ですから、ここも綺麗にしておきます。

3時過ぎ、ようやく雪が止んだので、午後に降った雪を除けて明日の凍結に備えます。あわせて家の敷地内、裏口、なども。4時半頃作業終了。今日はまったくいい運動ができました。

首都圏でもそれなりの雪が降って混乱ぶりがニュースになっていましたが、「あれっぽっちの雪で!」とついつい冷ややかな目で見てしまいます。それでも休日だったので混乱は少なかったでしょう。私も横浜と東京で9年暮らしましたので、大した雪でなくとも「誰一人雪かきをしない道」を通って帰宅する大変さはわかります。歩く人が苦労をしないようにそれぞれ雪かきの備えをし、体を動かす市民のおかげで、寒い地域は成り立っています。

巨大唐揚げ定食お店紹介

20130110

「ナニコレ珍百景」で昨夜、当地伊那市のお店が紹介されました。地元ではもちろん、いわゆる「デカ盛ファン」の間では全国的にも有名なお店です。その名は、みや川食堂さん。このお店の名物は、巨大な唐揚げ定食。

とにかく写真をご覧下さい。野球ボール大の唐揚げが5個、ゴロンゴロンと鎮座しています。その重量は約1.4キロ。後ろにあるご飯は茶碗ではなくれっきとしたドンブリですから、大きさの見当がつくかと思います。普通の人が食べ切れるようなものではありませんから、持ち帰りのパックを用意してくれますし、また初めから唐揚げ5個ではなく2個、という注文もできます。

伊那市営野球場の前に立地し、高校生たちもよく訪れるお店です。私自身は残念ながらこのお店で食事をいただいた経験がないのですが、先日妻と長男が訪れたとき、食べきれずに残して持ってきた唐揚げを1個、分けてもらいました。1個でもかなりなボリュームであることは言うまでもありません。

番組では何故こんなに大きな唐揚げ定食になったか、紹介されていました。昔はごく普通サイズの唐揚げだったのですが…

年配のご夫婦二人で切り盛りしているこのお店、ご主人は調理、奥様は家計を担当し、お互いの領分には口を出さないとか。なかなかやりくりがうまくいかず、やむを得ず唐揚げ定食の値上げに踏み切った奥様。それまで安くて旨くて喜んでいたお客が困惑するのを見て心を痛めたご主人、せめてボリュームで満足してもらおうと、一回り大きな唐揚げをつけました。

当然原価に跳ね返りますから赤字は解消されず、困った奥様はご主人に黙ってさらに値上げ。それに気づいたご主人はさらに唐揚げを一回り大きくし…という繰り返しの末、現在の巨大サイズになったのだとか。

テレビ番組ですから誇張や創作も含まれているかとも思いますが、お客思いのご主人と経営を預かる奥様のコンビネーションが人気の元なのでしょう。唐揚げだけでなく、何を頼んでもデカ盛だと評判ですよ。ゆったりとした気持ちでお腹を空かせて行かれてはいかがでしょうか。

関連リンク: 食べログ:みや川食堂

マグロ一尾1億5千万円日々雑記

20130106

昨年も同じ題材で記事を書いているのですが、ここまで途方も無い値がつけられては言及しないわけにもいきませんな。。

---------------------------------

(日経新聞)新春恒例の初セリが5日、東京・築地市場で開かれ、青森県大間産のクロマグロが1匹1億5540万円の史上最高値で競り落とされた。昨年付けたこれまでの最高値(5649万円)の2.8倍で1キロあたりだと70万円。落札者は、すしチェーン「すしざんまい」を展開する喜代村(東京・中央)だった。

---------------------------------

昨年も初せりでの最高値が大きな話題を呼びました。今も記憶に新しい。しかしそれが僅か一年後、3倍近くもアップするとは驚きあきれます。いろいろな感想をお持ちの方がいるでしょうが、ここまで来ますと新春を祝うきっぷの良さとか男気(おとこぎ)とかいう言葉よりも「悪ふざけ」的な感じがして、私は正直あまりいい気持ちはしません。

宣伝料と思えば安いものだ、と言う人も多いと思いますが、宣伝料としてもたぶん相当高いですね(実は税金対策だったりして)。一貫の原価3~4万円のマグロを128円で食べたお客は喜んだでしょうが、そもそも原価自体が実態(品質)に全く即していないバブル価格なのです。おいしかったなら結構ですが、そう感激して喜ぶほどのことでもないでしょう。

新聞の見出しには「過熱に懸念も」なんてありました。これを機にマグロの値段が一斉に高騰するようなものでもあるまいし、ちょっとオーバーか。ただマグロも資源の量を気にしながら上手に獲っていかなくてはならないのは確かで、漁獲枠も定められています。中国などでも人気が出ているとも聞きますから、値段は上がることこそあれ、安くなることは難しいのだろうと思います。

ここで支払われる一億5千万円、最終的に誰の手に渡るのでしょうかね。釣った漁師さんか、大間の漁協か、市場関係者か。回りまわって、東北の水産復興のためにいくらかでも役に立つといいのですがね。

正月の食事食べもの

20130103

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお引き立てのほど、お願い申し上げます。

我が家では、正月休みの過ごし方はほとんど毎年変わりません。大晦日の夜から三が日まで、コタツに座り込んで食べては飲み、飲んでは食べ。元日はお年始のお客様をお迎えし、2日は妻の実家へご挨拶に行きます。

食べるものもほとんど変わりませんよ。年取り魚はブリ。年越し蕎麦は昔から食べる習慣がありません。元旦は栗、干し柿、豆でお茶を飲んで、そのあとのお雑煮は関東風というのでしょうか、お澄ましに鶏、三つ葉、ナルト。おせちは妻の(基本的には)手作りですが、これは年によって内容が多少変わりますが、まあ7割方は不変ですかね。母がグランドフェアで見つけて買ったものなど、当社扱い商品が2、3品入ることも。

我が家ではこうだ、というだけで、これが駒ヶ根の伝統的な正月の食事なのかどうかはわかりませんが。

大晦日にスーパーを何件か回ってみますと、お刺身やお寿司はもちろんですが、肉コーナーなど上等なパックが大量に並び、実際たくさん売れているようですね。年取りのご馳走はすき焼き、という家庭も多くなっているようです。定番の揚げ物や中華風のオードブルも並んでいる一方で、純和風のおせちが今年はとても少ないな、と感じました。

私も本音を言うと、純和風モノだけでなくこうしたものを食べたい気持ちになることもありますよ。しかしまあ何だか不自由なようでも、決まったものを決まった通りに食べる日があるのもいいかなと思います。

今年もおいしい話などを徒然と書いていきたいと思います。どうぞよろしくお付き合いくださいますよう。