国ぐるみドーピング日々雑記

20160722

目前に迫ったリオ五輪に、さらなる激震が。。

--------------------------------

【livedoor news】スポーツ仲裁裁判所(CAS)は21日、組織的なドーピングでロシア陸連が国際陸連(IAAF)から資格停止処分を科され、ロシア選手全てが原則として国際大会に出場できないことを不服としたロシア68選手の訴えを棄却した。CASは、資格停止を受けているロシア陸連の選手はIAAF規則で開催されるリオデジャネイロ五輪に出場する資格はないとの裁定を下した。

--------------------------------

今回のCASの裁定で陸上競技の選手たちが出場できないことが確定しました。これによってIOCでは、他のすべての競技でもロシア選手団の参加を認めない可能性が濃厚となりました。

組織的な細かい手口も明らかにされています。事前にきれいな検体を冷凍保管し、連邦保安庁の人間が作業員を装って夜間検査所に出入りし、開かない筈のボトルを特殊な方法で痕跡を残さずに開封し(どうやって開封したか、謎だそうです)、まさに映画に出てくるスパイ顔負けの手口ですな。

国威発揚のために無茶なドーピングがはびこった時期は、かつての冷戦時代の東側諸国、80~90年代の中国の「馬軍団」など、たびたび繰り返されてきています。ロシアほどの大国が今さらそんなことしなくたって、といぶかしく思いますが、なりふり構わない幼稚な姿勢に辟易してしまいます。どこかの国なら、いかにもやりそうですがね。

そうはいってもロシアは自他ともに認める世界のスポーツ大国です。彼らを門前払いにすることには、よほどの確証がなくてはできないでしょう。すべてを連帯責任にすることで「シロ」の選手も出場できなくなるケースが出てくるかもしれません。ご本人たちが知らないうちにスタッフの手でドーピングに巻き込まれている例も、もしかしたらあるのかも。

日本はドーピングについては世界のスポーツ界で断然クリーンな国だと評価されているそうで、当然のこととはいえ大いに誇っていいですね。これこそフェアプレイの根本ですから。

リオでは五輪を前にして、工期の遅れに始まりジカ熱や暴動、ストライキなど社会の不安定さを象徴する様々なトラブルが噴出しています。(次の五輪会場にもしイスタンブールが選ばれていたら…!どんなことになったやら)無事に大会が行われるかどうかが心配される事態です。

リオ開会まであと二週間。

オートーコー市場(3)食べもの

20160719

そのほか、市場のあれこれ。

1、これは「ふりかけ屋さん」です。前記の番組で長澤恵さんが熱烈におすすめしていたので、わざわざ探して行きました。ナムプリック(NAM PRIK)といって、肉やら魚やら小海老やらを香辛料とともに炒って作ったもので、かなりの種類があります。長澤さんによればメンダー(タガメ)のふりかけが爽やかな香りで素晴らしいそうですが、聞いてみましたが置いてありませんでした。残念。

量り売りでビニール袋に入れて売るほか、プラスチックのカップに入ったものはお土産にもってこいだと思います。(数か月の日持ちがするそうです)

2、そういうわけでこの3種を買ってきました。写真上から時計回りに、お魚の激辛のやつ、同じく甘辛のやつ、お肉のふりかけ。それぞれの商品名はタイ語でしか書いてないので読めません。

ご飯にそのままかけてもいいし、サラダのトッピングにしたり、炒め物の味付けにしたり。家庭の味があっという間にタイの味に変身!もっとたくさん買ってくればよかった。日本でも手に入るのでしょうか?

3、ニンニクの専門店。すごい眺めですね。

4、お米屋さん。さすが米どころ、白いの茶色いの、いろいろです。黒いのはいわゆる「ワイルドライス」ですかね。

5、乾物屋さん。ガイドさんによれば白いくるくるしたものは「魚の浮き袋」だそうです。中華料理でよく使われるのは知ってますが、まだ食べたことはありません。

6、焼き豚。これもおいしそうだ!

他にも、缶詰や調味料を扱う店、高級菓子店(ここだけはガラスに囲まれて冷房が入っていた)、衣料品や日用品のお店もあり、2時間いましたがまったく飽きませんでした。バンコクへ行く方でタイ食にご興味のある方、わざわざ行く価値はあると思いますよ。

(食べるものは完全に現地仕様ですから、自己責任でお願いします…たぶん街にあふれる屋台よりは、ずっと衛生的だろうとは思いますけど)

オートーコー市場(2)食べもの

20160717

前回書いたように、惣菜やおかずがとても充実しており、その場で購入してテーブルで食事をすることもできます。。

1、フードコートは黄色いシャツを着た人でいっぱい。実はこの日はプミポン国王(ラーマ9世)の在位70周年記念にあたり、国王の象徴カラーである黄色を着用した人が、街にもどこにもあふれていました。国王への敬愛ぶりがうかがえます(ユニフォームとして今日は黄色を着てこい、とお店や会社から指示があったケースも、きっとあったでしょう)。国王は88歳、しばらく前から入院中ですが、世界に現存する君主の中で最長の在位となっています。

2、たくさんのお惣菜、こんなふうに売っています。魚は大小のナマズを使ったものが多いようです。そして豊富な野菜。スパイシーでいいにおい!

3、こちらは汁物、というかカレー類です。ごはんを買ってそれにかけてもらうこともできますし、持ち帰りの場合は左隅に写っているようにビニール袋に入れてくれます。ああ、片っ端から全部食べたい。こうしてみると、日本で食べられるタイカレーの種類なんて、現地のバリエーションの中のほんの一握りですねえ。

1バーツ≒3円ですから、小が150円、大が300円ということでしょうか。

4、これは野菜中心に各種炒め物のお店。汁気のあるもの、ないもの。奥の方に目玉焼きやゆで卵が見えますが、卵はずっと前にネパールでお腹を壊したことがあり(火はしっかり通っていましたが)、アジア旅行では食べるのを控えることにしています。

5、お兄さん日本からきたの?よく来たね~、お兄さんのために具沢山なところを探してあげるわよ~。これ辛いけどおいしいよ、たっぷりかけたげるよ~、とか、いや何を言ってるんだかわからないんですけど。これは魚のカレー。

6、一緒に行ったガイドさんと昼ごはん。私の方は肉と魚の2種盛りです。

この市場を2時間くらいかけてじっくり見て歩きましたが、ガイドさんなしでタイ語がわからなくては、文字通り話にならなかったでしょう。カレーだって激辛なのか中辛なのか辛くないのか、見ただけではわかりませんものね。

オートーコー市場(1)食べもの

20160715

ミャンマーからバンコクへ移動。バンコクは実質2回目ですが、今回是非とも行ってみたいと思っていた場所があるのです。以前観たBSの番組で、タイ料理研究家の長澤恵さんが推薦していた食品市場です。

オートーコー市場(AOR TOR KOR MARKET)といい、バンコク中心部からはちょいと離れたところです。ガイドブックには基本スルーされているか、載っていてもほんのわずかなので、普通の観光客にはまず知られていないでしょう。

タイの農協が経営している市場で、長澤さんによればタイ全土から新鮮かつ高級な食材が集まり、バンコクの食通やセレブがお買いものに訪れるのだとか。「デパートよりも高品質な生鮮専門市場」という触れ込みです。

この日は我儘にも団体行動をパスさせていただき、ガイドさんを頼んで単独で行ってみました。

よくある途上国の市場とはまったく違うイメージ。広く、清潔で、(まあ)涼しく、ハエもたかっていない。中央部分に大きく場所を取っているのは果物売場。そして野菜、魚、肉、加工食品。惣菜売場も充実しており、ふだん行くタイ料理店ではあまりお目にかからないようなものがたくさん並び、買ったものをそのままフードコートで食べることもできます。

1 オートーコー市場の外観。

2、市場内部。通路がとても広くて見やすい。

3、野菜売場。あまり見たことのないものもたくさん。みずみずしくおいしそう。

4、魚介売場。見るからに新鮮。大きな海老ばかりですが、手前の青い海老がとてもおいしそう。生け簀に入ったロブスターもありました。

5、これもお魚。鯉みたいな魚もいます。

6、これもお魚扱いなのかな…?私は抵抗感まったくありませんが、こちらではどうやって食べているのでしょうか。

セレブの市場だけあって、どれもデパート並みに結構なお値段だそうですよ。為替のこともあり、私には感覚がよくわかりませんが。

そうそう、果物売場には日本から来た「夕張メロン」が並んでいました。アジアのレストランでデザートにフルーツ盛り合わせが出ますが、大味なことが多く、日本のようにおいしいメロンが出たことは経験がありません。日本産メロン、タイのセレブに人気になるかも。

18歳の選挙権日々雑記

20160713

海外旅行記ネタが続いていますが、ちょいと中休みを。。

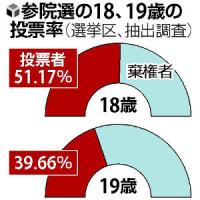

参議院選挙が、あまり盛り上がらずに終わりました。今回の目玉は何と言っても、選挙権が「18歳以上」に引き下げられたこと。どれだけの効果というか、影響があったのか、興味深いところです。

注目された投票率はどうだったのか。総務省の抽出調査の結果が出ています。それによれば、18歳は51.17%、19歳は39.66%、合計45.45%だとのこと。すべての年代の合計は54.70%でしたから、抽出調査でどれだけ正確な数字かはわかりませんが、決して高いとはいえない数字でした。

この抽出調査とは、全国の各都道府県からおおむね4つの投票所を選んでサンプルとしたもので、10代の有権者11,480人が該当するそうですが、長野県では駒ヶ根市の(市内のどこだかわかりませんが)投票所もサンプルの一つになりました。残念ながら駒ヶ根サンプルの10代投票率は34.25%で、県内4か所の中では最低でした。

18歳より19歳の方が低いのは、進学などで親元を離れたにもかかわらず住民票を移していない人が、帰省してまで投票しなかったことを反映しているのは明らかです。地方出身者は公民権行使のハードルが高く不利で、こういうところも地域間格差ですよね。

そんな中、我が家の二人の息子たち。上は成人していますが、どちらも初めての選挙でした。二人とも、当日あるいは期日前に帰ってきて投票をしていきました。私がうるさく言ったからでもありますが、感心感心。誰に票を入れたか聞いてはいませんが、限られた情報(もちろん親の助言も含む)の中で、彼らなりに自分の考えで投票したのだと思います。

若い人が選挙に行かなければ、各政党とも高齢者向けの政策を優先する傾向がでるのは必然です。今の10代はおそらく、新聞を毎日読む割合も上の世代に比べぐっと低いでしょう。若い衆、自分達の将来を選ぶも、あなたまかせにしてツケを回されるのも、自分次第ですぞ。

ミャンマーあれこれ日々雑記

20160711

ミャンマーそのほか、アラカルトで…。。

1、ミャンマーの通貨は「チャット」といい、100円≒1000チャットくらいです。円をそのままチャットに両替することはできず、あらかじめ米ドルにして持っていくのです(円高、ナイスですね~)。空港でついつい100ドル両替したところ厚さ1センチもの札束が返ってきて「やっちまった」と思いました。結局半分も使えませんでした。今度いつミャンマーに行くんだろう。

2、バスの車窓から撮った市場の様子。こういう雰囲気、好きですね。降りてぷらぷら歩いてみたいですが、そうもいかず。

3、ヤンゴンからバゴーへ行く途中で立ち寄ったドライブインで「噛みタバコ」を売っていた女の子。普通のタバコもやらない私には、噛みタバコなるものは想像の範囲外にあります。買った人によるとハッカみたいなスーッとするものだったとか。あまりの暑さと湿気で、レンズが曇っています。

4、ミャンマー国民の普段着は巻きスカート「ロンジー」です。男性も女性も多くの人がこれを着用して街を歩いています。あちこちの国で民族衣装が敬遠され洋服文化に浸食されつつありますが、ミャンマーではスーチー女史がロンジースタイルを好んでいることもあるのでしょう、若い人たちも当たり前にロンジーを穿いています。

私もチャレンジしてみました。涼しいかと思いましたが布地がぼってりと厚く重く、全然涼しくありません。慣れないと巻くのが結構難しい。きちんと巻いてもらっても、2時間くらいで緩んでしまいます。ミャンマーの人たちも普通に道の真ん中で巻き直したりしていました。

5、寝仏。有名なバンコク王宮近くの「ワット・ポー」は、ご覧になった人も多いでしょう。ミャンマーにもいくつもの寝仏があり、これは中でも最も有名なバゴーの「シュエターリャウン」というものです。全長55㍍で、ワットポーより10㍍近く大きいものです。1000年ほど前のもので、長らく忘れられていたのが、英国植民地時代に偶然発見されたのだそう。

下に黄色のパネルがずらりと並んでいますが、寄進をすると名前をパネルにして一定期間掲示してくれるようです。日本人の名前もありましたし150ドルなんていう5年前のパネルもありましたから、意外とお安くご自分の足跡を残して来られますよ。

6、ミャンマー名物でも何でもないですが、あるところでビールの突出しに出されたピーナツ。ニンニクチップと共に炒められており、メチャメチャ旨かった。簡単に作れるでしょうから、ぜひお試しになってみては?

お坊さんの食事食べもの

20160709

ミャンマーは仏教国。臙脂色の袈裟をまとったお坊さんが常に街を歩いて托鉢し、人々も敬意を絶やしません。お坊さんたちは普段、何を食べているのでしょうか?

バゴーの「チャカッワイン僧院」というところで、その一端を垣間見ることができます。ここは1000人規模の修行僧が暮らすミャンマー最大級のお寺で、彼らの食事を見学することができ、バゴーの著名な観光スポットとなっています。食事は1日2食だそうで、観光客が見られるのは11時からの昼食タイム。

裸足になって石の廊下を歩きます。奥の方に広い厨房があり、数人のお坊さんが料理を作っています。イモや肉の煮物。汁。野菜。同じ部屋の一角では寄進者の女性たちが果物(グァバ)の皮を剥いています。

厨房の向かいに広い食堂があり、数十の丸い卓袱台が並べられています。できた料理が巨大なお盆に乗って運ばれ、テーブルごとに配膳されて僧たちの来場を待ちます。

11時。板木と鐘が打ち鳴らされるのを合図に、僧たちが一列になって入場してきます。それなりのお年の方もいますが、大半は若い人で、中には明らかに小学生くらいの小僧さんもいます。廊下には何人かの寄進者が立ち、通っていく僧たちにお菓子などを配っていましたが、あんまり人数が多いので途中でお菓子が終わってしまいました。全員が入場するのに、15分以上かかったでしょうか。

僧たちは食堂の入口で大釜からご飯を受け取ってから、卓袱台に分かれて座ります。お食事前の長いお祈り、それからようやく食事になります。見るからに食欲旺盛、モリモリとご飯やおかずを口に運んでいました。このあと夜寝るまで食べられないんだものね。

後で知ったのですが、食事はすべて僧たちが托鉢でいただいた寄進によって賄われ、寄進が多ければおかずがさらに何品も増えるのだそうです。これは切実なことですね!この日は、あまりおかずの多い日ではなかったように見えました。そういえば、広い厨房のほんの一部しか使われてなかったですな。

ミャンマーの食事食べもの

20160707

かの「島耕作」氏も現在ミャンマーに滞在中のようですね。モーニング先週号でミャンマー産のワインが登場し「なかなかいける」と言っていました。同じワイン(Aythaya Wine)を私も現地で飲みましたが、暑い中、ガブ呑みにはいいと思いました。赤は「シラーズ+ドルンフェルダー」という聞いたこともないブレンドで、白は「ソーヴィニヨンブラン+シュナンブラン」でした。

私の滞在は2泊3日、食事は一日目の夜、二日目の3食、三日目の朝昼しか食べていません(朝食はホテルのビュッフェ)ので、本当は「ミャンマーの食事」などと偉そうに語る資格もございません。旅行社のアレンジしてくれる食事は「誰でもそれなりに事故なく食べられる」ことが第一でしょうから、似たようなものになりますね。

ミャンマーはお米の国、基本はカレーみたいなものをご飯にかけていただきます。タイのように激辛ではなく、ベトナムのように葉っぱ葉っぱしてもおらず、穏当な味。油が多いです。具は肉、イモ、野菜。魚はお目にかからなかったな。写真1と2はミャンマー郊外の古都バゴーのレストランで出たものですが、ご飯はもちろん長粒米で、たいへんおいしいです。

写真3はホテルの朝食(を私が皿に取ったもの)。カレーの3種盛り。ビュッフェコーナーの半分は純洋食メニュー、半分はオリエンタルなメニューで、フォー(米麺)もありました。奥は豆スープ。

写真4は1200年の歴史を持つバゴーの寺院シュエモードー・バヤーの入り口にあった屋台です。すり身、フランクフルト、野菜などさまざまな材料を串に刺して素揚げにしています。いくら私でも、このようなものを買い食いする勇気はありません。

写真5はヤンゴンで夕食をとったレストラン「ハウス・オブ・メモリーズ」。スーチー女史のお父上、アウンサン将軍の執務屋敷を改装したものだそうです。写真6は将軍のデスクをちょいとお借りして、私が執務をしてみたところです。

あとミャンマーのビールMyanmar Beerは大変おいしい。東南アジアのビールはタイのシンハーやチャーン、ベトナムの333、どれもおいしいですね。あれだけ暑くて湿気も多いのだから、どんなビールでもおいしいとは思いますけど。

関連リンク: ミャンマーワインのHP

ミャンマーの水産現場(2)しごと

20160705

水揚げ場の写真、もう少し。。

1 船からプラスチック容器に一杯に詰まった魚が降ろされます。手前に見えるのは降ろされた魚。次の漁のために空容器を積んでいるところ。

2 タンクはそのまま水揚げ場に運ばれ、コンクリートの床に…

3 ご覧のようにぶちまけられ、選別されていきます。豪快です。ウナギの仲間だと言ってましたが、ウナギとは違いますね。ちょっとグロテスクで獰猛な顔をしていますが、まあ似たようなものかな。

4 マナガツオ、みたいな魚。

5 「クログチ」だそうです。

6 こちらは「アカグチ」だそうです。

この日の魚種はだいたいこれで全部、という感じでした。

ミャンマーの水産現場(1)しごと

20160704

このブログ、これまで一本の記事に1枚しか写真を載せられなかったのですが、今回の一連の記事を書くのを丁度いいきっかけと思い少し手直しをして、複数の写真をつけられるようにしました。引き続きお楽しみください。

現地の食品商社社長さんの案内で、なかなか見ることのできないヤンゴン町はずれの水揚げ場&市場の内部を、特別に見学させていただきました。(もちろん行程はすべて伊那バス)

それほど大規模な水揚げ場ではありません。そんなに大きい船が接岸できるようにもなっていないようです。

周辺海域は水産資源に富んでいるミャンマーですが、まだ養殖技術が普及しておらず、採取の段階で魚種やサイズを揃えることがまだできません。写真2は女性たちが海老を選別しているところです。6つほど並んだカゴに一尾ずつポイポイとじょうずに投げ入れています。海老は見たところバナメイが多いようです。

青いプラスチックの大きな樽に氷と一緒に入ってくる各種の魚介は、船から降ろされ岸壁と接したこの選別スペースに運ばれ、ドバーッと床にあけられて、手作業の選別を受けます。選別係の女性たちはそこそこいい報酬を手にするみたいです。それから同じ敷地内のセリ場で入札を受け(全部ではないと思うが)運ばれていきます。

なかなかおいしそうな海老です(この時点なら鮮度はバッチリでしょう)。そういえば、ミャンマーでの数少ない食事の機会で、海老って食べた記憶がないな(私が忘れただけかも)。お国の人たちは、あまり海老は食べないのでしょうか?

海老を選り分けている女性の顔に白っぽいペーストが塗られているのがおわかりですか?これはミャンマー独特の化粧品で「タナカ」というものです。子供から年配の人まで大多数の女性が、フェイスペインティングのようにつけています。日本の田中さんとは関係なく、thanakaというミカン科の木のエキスで、お肌がつやつやになり、吹き出物ができにくく、日焼け防止効果もあるとか。(頬の一部だけ日焼けを防いでも、むしろ困るのでは?)

ミャンマー女性の肌が美しいのは、このタナカのおかげだそうです。土産物としても売ってますが、買って帰っても差し上げた日本女性たちが、果してつけてくれますかね。