うな丼の未来 (6)うな丼の未来

20130819

シンポジウムメモ、さらに続きます。。

異種ウナギは救世主になれるのか 吉永龍起氏(北里大学)

ウナギ属には19種おり、その3分の2は熱帯に生息する(ニホン、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアは温帯種)

市販の蒲焼のDNAを鑑定してみたら、主に流通しているのはニホンとヨーロッパ、あと少ないがアメリカ、バイカラ、オーストラリア種

シラスの主な輸入元はほとんどが香港(年によっては100%近く)だが、香港にシラス業者は存在しない 実態は他の国から香港をダミーにして輸出されている

温帯種では単一種のシラスを集められるが、熱帯では他種の混在を避けられない

シラスの異種混入を放置しておくと、日本の天然水系(河川)に異種ウナギが散逸する可能性がある。これは生態系の維持からいって困るし、寄生虫や病原菌の問題もある

漁業者の役割―蘇るか浜名湖ウナギ 吉村理利氏(浜名漁業協同組合)

魚種を守るためにシラスを禁漁し、現在ウナギに関わっている業者たちを葬ってしまっていいのだろうか?

浜名湖のシラス漁は満潮時、潮が止まった10分間ほどで急いで網をかける。成魚は定置網や竹筒で捕る。

浜名湖周辺に一万羽もいる「ウミウ」がウナギを捕ってしまう。大敵。

現在は主に親魚の放流をやっているが、放流してもオスなので増加はしない。科学的に正しいことをしているのかよくわからない(※本当ですね。デモンストレーション以上の意味があるのでしょうか?)

養鰻池には重油をたくさん使う、水温を約30℃に保つため

(宮城の牡蠣の例を引き合いに出した質問に対して)湖の周囲に植林をして湖の環境を再生したいと考えたこともあったが、周囲にあるのはミカンと杉の木ばかり。規制があり望むような広葉樹を植えることが許されていない。

養鰻業の役割―今までの資源保護対策とこれからの資源保護対策 白石嘉男氏(日本養鰻漁業協同組合連合会)

国内の養鰻業者 3000→444に

30年前から放流を行ってきた

現在は台湾や中国の養鰻業者と定期的に情報交換をしている

(シラスウナギ、中国語で鰻苗、英語ではglass eel)

産卵のため海に下るウナギを捕まえたら放流するよう、一般に求めている

浜名湖では、すべての成魚を捕獲して放流することに決めた

蒲焼商の役割 涌井恭行氏(全国鰻蒲焼商組合連合会)

【この日(土用丑の日)はとても店を離れられる状況でないので、声明文が代読されました】

蒲焼店は激減中、もはや瀕死の状況

ウナギ成魚の30%は蒲焼店、あとは加工業者へ流れている

加工品の輸入は80年代から激増している、最大13万トンが輸入された

ワシントン条約対象になることには危機感はあるが、蒲焼専門店の価値が見直される機会になるかもしれない。ウナギ蒲焼を安さだけでとらえてほしくない

一部の生産者のためにシラスが暴騰しているという見方もある(※品薄をいいことに値を吊り上げたり、素性の怪しい闇シラス?が流通していることを言っているのか?)

シラスは12t(水産庁の見解では20t)もあれば日本人の胃袋を賄える。シラスの価格にぜひ上限規制を設けてほしい

蒲焼店は苦しいながらも何とかのれんを守っていくつもり。専門店ならではの美味しい蒲焼、職人の技を守っていきたい

報道の役割―ウナギ問題をどう伝えるか 井田徹治氏(共同通信)

報道メディアのおかしさ

・スーパーがウナギを安く売るのは消費者のためで素晴らしい、という報道

・異種ウナギは救世主?→A種を採りつくしたら、次にはB種を採ればいいという「乱獲のヒットエンドラン」資源の危機を一時的に見えなくさせてしまい、魚種交代の原因になっている

サバ→タイセイヨウサバ タラ→ホキ ニホンウナギ→ヨーロッパウナギ

・ワシントン条約の対象になったら大変だ、どうしよう?→本来は不正な輸入品を排除するためのものなのに。

ウナギは野生生物である 商品食物と見てはいけない

元本に手を付けず、利子を食べていかねばならない

メディアの報道姿勢のおかしさは、広告主の圧力よりもむしろ、記者クラブ制度やメディア各社内のセクショナリズムが問題なのではないか(※科学記者と経済記者の見方にはかなりの違いがあり、本来はメディアとしてそれをすり合わせていくべきなのに、それぞれが勝手な紙面を作っている矛盾。聞いたことがあります。また発表主の意向に反する記事を書けば、次から情報をもらえなくなるかもしれません。記者クラブの弊害)

環境行政の役割―環境省第4次レッドリストについて 中島慶二氏(環境省)

環境省のレッドリストは、普及啓発のための基礎資料だという位置づけ(規制とは違う)

ニホンウナギは絶滅危惧種1B(EN)に該当する 3世代減少率50%以上が対象で、ニホンウナギは72~92%

レッドリストは「このままでは危ないんじゃないか?」という警告。必ずしも厳密な科学的証明を必要とするものではない。

誰かを悪者にし糾弾して終わりではなく、ウナギを守るためにできることは全部やる、という姿勢でいたい。

(続く)

※ナショナルジオグラフィックのホームページに、井田氏の「ウナギが食べられなくなる日」という連載記事があります。ボリュームがありますが、ウナギ資源問題がわかりやすく書かれていますので、ぜひ読んでみて下さい。

関連リンク: ウナギが食べられなくなる日

うな丼の未来 (5)うな丼の未来

20130818

シンポジウムメモ、続きです。。

ウナギの資源評価 田中栄次氏(東京海洋大学)

シラスは現在では3.3%しか生き残っていない(※成魚になっていないということ?)

養殖したシラスが80%生き残るとすれば、養殖に回す分から4%位を再放流すれば、採った分は帳消しにできる

(※田中氏はシラスの採取量実績は海に存在する量と必ずしも相関しないとし、数学的シミュレーションを用いて、シラスの数はそんなに減ってはいないという仮説を提示しました。数式がたくさん使われ、私にはこの仮説が正しいのかどうか見当もつきませんが…会場には首を傾げる人もいました)

IUCNウナギレッドリスト会議報告 海部健三氏(東京大学)

IUCN…世界のレッドリストを管理する組織 本部スイス

日本の環境省の「レッドリスト」は日本独自のもの

IUCNレッドリストに載ったからといって、それだけでは特に規制があるわけではない

7/2ロンドンで行われた会議は、まだ入り口のワークショップを開いたばかり。どう議論が進むか現時点ではまったくわからない

この会議でレッドリスト種に指定されると、ワシントン条約のリストに載る可能性がある(国際取引規制)

ワシントン条約規制にも罰則があるわけではないが、加盟国は面子を保つために規制を守ろうとする(※世界から非難を浴びるのはまっぴらということ)

現在日本の鰻に関するデータはごく少ない。これだけのデータではわからないことが多すぎる。漁獲量は密度(資源量)を必ずしも表さないから(※この視点は何人かのプレゼンターからも投げかけられました)

ウナギの情報と経済 櫻井一宏氏(立正大学)

うなぎ店の売上 一店当たり3000万を切る?30年前は3500万くらい

世帯当たりの蒲焼購入額 1990年5000円→2012年2000円に

量販店、コンビニなどでの売れ残り廃棄量のデータはないが、実際には重要なファクターではないか?(※確かにその通り、胃袋に入った分だけがウナギの消費量ではないはず)

産卵場調査から予測するニホンウナギの未来 渡邊俊氏(日本大学)

ニホンウナギの産卵場所は年によって変わるし、月によっても変わる

明言はできないが年々南下傾向にあるのでは?

産卵場所が北緯14度だと、北赤道海流を経て黒潮に乗り日本に来る

北緯12度だと、フィリピンからミンダナオ海流に乗って南下し、日本や中国に来ない

(※熱帯種のウナギの種が混在し単一で採取できないのはこのため?)

産卵場へと回遊する親ウナギの減少があるのではないか

2012年は産卵場は北緯15度と北上したが、シラス漁獲量は最低だった

いくら南下しても、限界は海嶺の存在する北緯12度までだと思われる。南下の理由は雨水と関係がある

ウナギ人工種苗生産技術への取り組み 田中秀樹氏(水産総合研究センター増養殖研究所)

ウナギは飼育条件下では、自然に成熟産卵することがない

ほとんど(90%以上)がオスになる 完全養殖には「メス化技術」が必要

受精卵が得られても不安定

仔魚のエサが長らく不明で飼育ができなかった(※深海ではマリンスノーを食べているとか聞きました) 食べそうなものをいろいろ試してみたが、微小なミズクラゲを与えてみたらクラゲがウナギを食べてしまった(爆笑)などの失敗もあった

96年にサメの卵をよく食べることを発見、その後サメ卵にオリゴペプチドを加えポタージュ状にしたものを使い、99年にレプトセファルスまでの飼育に初成功

2002 人工シラスまで育てることに成功

2009 成熟体まで育つ

2010 完全養殖に成功

[現在の技術]

成熟排卵率…90% 一尾当たり排卵数…60万個 孵化率…30%

仔魚の生存率 孵化→摂餌開始…80% 摂餌開始→シラス…5%

孵化率と、シラスへの生育の率がネック ここを何とかupさせたい!

5トンのシラス(2500万尾)を生産するためには、逆算していくと

催熟親魚数で3858尾いればよい。これは決して不可能な数字ではない!

問題は、その過程での5億尾のレプトセファルスを飼育する設備がないこと

効率化、省力化、低コスト化を進めていかなければ商業レベルで使うことはできない

サメ卵が将来にわたって安定供給される保証はない 鶏卵を使えないか研究中である

(※この方の話は私の全然知らなかったことで大変興味深く、産卵から成魚までの「完全養殖」が既に成功していることは今後に大きな期待を感じさせるものでした。しかし商業採算レベルへの道はまだまだ途方もない長さだとも思いました)

(続く)

うな丼の未来 (4)うな丼の未来

20130817

7月22日は土用丑の日でした。この日に合わせ「うな丼の未来~うなぎの持続的利用は可能か」と題した公開シンポジウムが東京大学で開かれ、私はぜひこの機会にしっかり勉強してみたい、と思って参加してきました。この一連の記事を書こうとしたきっかけにもなりました。

東大なんてところに足を踏み入れるのは、もちろん初めてです。いや暑いこと!

主催は東アジア鰻資源協議会(EASEC)日本支部で、水産に係わる研究者たち・漁業関係者・行政ら15人の発表者から入れ代わり立ち代わり20分間のプレゼンがあり、最後にはパネルディスカッションが行われ、まことに盛りだくさんのシンポジウムでした。参加者は200人強くらいだったようです。

ここからは当日私がメモした内容を記録しておきたいと思います。ちょっと一般の方向けでないかもしれませんし、あくまで私的なメモで発表の内容をきちんと網羅できていませんが、ご容赦のほどを。検索するとweb上にはtogetterまとめなどもありますので、関心のある方は補完していただくと良いでしょう。私のコメントは(※)で。

シンポジウム「うな丼の未来」メモ

2013.7.22(丑の日)9:00~16:50 東京大学弥生講堂

GCDEアジア保全生態学から冒頭挨拶 鷲谷いづみ氏(東京大学)

蒲焼のためのウナギ(養殖)は多様性がない。自然界に於いて役割を果たすことができない

基調講演「ニホンウナギとともに生きる」EASEC会長 塚本勝巳氏(日本大学)

(※ウナギ博士として大変有名な重鎮の方です)

ニュージーランドのマオリ族は昔から鰻を食べていた(干物など)

食資源であるとともに、畏れ、敬い、愛する対象

日本では40年間にわたって減少中

原因 ①乱獲 ②河川環境の悪化 ③エルニーニョなど(短期的)

知らないと悪口も言えないので、牛丼店で「うな牛」を食べてみたら…う、悪くない(笑)

最近話題のアフリカなど異種ウナギについて ①メディアは救世主扱い ②研究者は生態系の攪乱を心配し ③一般は品格、道義性を問題にする

ニホンウナギは東アジア全域にまたがる巨大な単一集団

産卵場が海の彼方に(3000㌔南の西マリアナ海嶺)→だからこそ管理が難しい

日本の鰻消費の99.5%は養殖ウナギ

天然は取らない、売らない、食べない

求められるのは完全養殖の研究推進、消費スタイルの変革、節度ある消費

職人の最高技術で焼かれたウナギを、ハレの日のご馳走として、襟を正して戴きたい

日本人はウナギをどう食べてきたのか 勝川俊雄氏(三重大学)

かつてのハレの日の外食は、今は家庭の手抜きメニューに(スーパーの蒲焼、調理不要で贅沢感、お父さんにも喜ばれる)

持続性を無視したお手軽消費が、資源と食文化の衰退を招いている

ヨーロッパウナギの乱獲→絶滅危機、欧州の鰻食文化の消失につながってしまった 現地では伝統的ウナギ料理がすり身で代用されていたりする(※現物の写真も出て、失笑してしまいました。現地の人すみません)

これまで我々は①子供や孫たちのニホンウナギを食べつくした ②欧州のウナギも食べてしまった ③次はアフリカや東南アジアで同じことをするのか?

日本政府は、ウナギは減っていないと言い張るが、資源そのものの減少と低価格大量消費の両方がウナギを今日の状況に追いやった

異種ウナギの持続的な輸入はトレーサビリティーに対応できるのか?

消費者が真っ当なウナギを買い支える文化を育てなければならない

(続く)

猛暑と節電日々雑記

20130811

お暑うございます。

ここ一週間、特に今週末の暑さたるや、涼しいはずの当地でもかなりのものです。

駒ヶ根には気象庁の正式な観測所がないため、公式のデータがありません。お隣の伊那市では、10日の最高気温は37℃。観測史上最高の気温だったという話です。駒ヶ根もおそらくそれに近い状況だったのでしょう。会社内も大変暑く、集中して仕事をするのも大変なことです。ちっと夕立でもあればねえ。

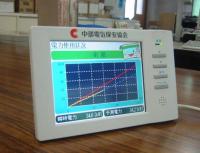

さて暑い季節ほど電気代がかさむのは、どの事業所でも一緒だと思います。諸経費節減の折に電気代を見直そうと、当社も遅ればせながら、このほど業者さんに頼んでデマンドメーターをつけました。現在使用中の電力がどのくらいだかわかるやつです。

電気料金は単価×使用量ですが、単価は「一年間で一番たくさん電気を使った30分間」の使用電力に応じて決まります。このピークを低くすることができれば、年間の電気料金を抑えることができます。このメーターは30分単位で使用量をモニターし、オーバーしそうになると警告音が鳴って、さあさあ急いで使っていない器具のスイッチを切りましょう、というわけ。

当社の場合もっとも電力使用量が大きいのは、365日24時間休みなく動いている業務用冷凍冷蔵庫。冷凍庫の出し入れが激しい時間帯は、それだけ冷凍機もフル回転しますから、使用量は当然大きくなります。扉の開閉に気をつけ、庫内の温度が上がらないようにしなくてはなりません。

しかしこのメーターをつけてみると、照明だって馬鹿にならないことがわかります。倉庫内の水銀灯はこれまであまり深く考えることがありませんでしたが、これを切ってみると明らかに違いが出てきました。昼間わざわざ照明をつけなくても倉庫内は十分な明るさがありますから、夏場だけでも昼間の消灯をしてみましょう。

…などとこの数日分のデータを見ながら、どこが節約できるかな、と考えるのはいささか面白さもあります。本当は事務所が薄暗くなるのはケチくさいような気もしますが、せめて夏の間だけでも、せっかくですから少々の不便を我慢してみようと思います。

うな丼の未来 (3)うな丼の未来

20130804

だいたい子供の頃は、そんなにしょっちゅうウナギを食べる機会はなかったと思います。手ごろな価格でスーパーの店頭に山ほど並ぶようになったのは、そう以前のことではありません。おおむね、1996年くらいからだと言われます。

リンク先のグラフ「国内ウナギ生産量と輸入量」をご覧ください。ここで見る範囲ですが、昭和60年の生産量輸入量から見ると、平成12年13年はおおむね倍です。国産台湾産が減少する一方で、その分を中国産が埋めていることがわかります。

平成11年から価格が急降下しています。これは中国産養殖ウナギが、資源量の減ってきたニホンウナギからヨーロッパウナギへと調達先を変えた時期と一致しています。大きな生産地を得たことで価格は下がり、日本ではどこでも安いウナギが手軽に買えるようになり、牛丼店までがうな丼をメニューに載せるようになりました。

しかし平成20年から中国産の輸入量も激減し、昭和60年を下回るどころか半減して現在に至っています。ヨーロッパウナギをも大量消費した結果、稚魚が激減し(1980年から2005年までに、95%から99%も減少)2008年には国際自然保護連合(IUCN)の絶滅危惧種リスト(レッドリスト)で「近い将来の絶滅の危険が極めて高い種」に指定されてしまいます。それにより輸出規制(全面禁輸ではない)が行われ始めた結果です。

(現実には、水面下でヨーロッパシラスは使われています。AERA誌の7.29号でレポートされていますが、牛丼店、寿司店、弁当屋などでヨーロッパウナギが使われています)

これはもう、暴食の招いた結果といっていいですし、その責任の多くが私たち日本人にあることは明らかです。中国で養殖されたウナギのほとんどは日本に輸出されます。私たちがこれからもウナギ食文化を楽しみ享受したいと思うのなら、資源に限りのあるウナギをこのように、大量安価に消費することはできないのです。

7月19日、NHKの「週刊ニュース深読み」で、ウナギをはじめとする水産資源問題を40分以上にわたって取り上げていました。なかなか分かりやすく解説された好番組でした。日本人による爆食にも警告がされました。しかし登場したゲストは、消費者として安く買える今の状況を捨てるなんて嫌だよね~、という見方に終始し、なかなか話が噛み合わないなと思って見ていました。

番組の一番最後に、北里大学でウナギの研究をしている吉永龍起さんがまとめとして「現実にウナギがいなくなっているのだから、ウナギを食べることを控えなければならない。まったく食べないわけにもいかないのならばせめて、量販店や牛丼店で安いウナギを年5回食べることよりも、専門店の高い技術で丁寧に作られた蒲焼を年に一回食べることの方がいい」と言いました。

私はいつこの発言が出てくるか、と思って最初からずっと観ていました。なかなかこうした番組では言いにくい言葉ですが、多くの研究者が提言しています。ウナギを守るには既に、そこまでしなくてはならない時代になっていると。

それを聞いたゲストの松本明子、「キャハハ、そ~んな~」と見事に笑い飛ばし、その雰囲気のままで番組が終わってしまいました。この方、それまでの番組の中身、何を聞いてたの?台無しというやつですな。居残り勉強をしてもらいたい。

まだまだ続きます。

関連リンク: 日本養鰻漁業協同組合連合会のホームページより

夏山侮ることなかれ日々雑記

20130731

昨日は駒ヶ根市が各局のトップニュースになりました。中央アルプスでの韓国人ツアー遭難死事件の話。我が家から歩いて行ける駒ヶ根警察署の前では、国内各TV局はもちろん、韓国のTVも来て現地中継をしていたようです。

4人死亡と、地元では最近ちょっと記憶にない大量遭難事件です。調べたわけではありませんが、もしかすると「聖職の碑」事件以来ではなかろうか(大正2年、中学校の集団登山で11人が遭難死した)。

遭難した方にはお気の毒なことです。あくまで結果論であろうとは思いますが、やはり無理があったとしか言いようがありません。山小屋のオーナーは出発の朝に「天気が良くないから登山はやめた方がいい」と止めたそうです。麓でも激しい雨風だった29日の天気で、山のプロならともかく、高齢の外国人が登山をする環境ではなかったということです。装備も軽装に近く、日本仕様の携帯電話も持っていなかったようです。

私は遭難現場からそう遠くない、駒ヶ岳ロープウェイの終点に位置するお得意様「ホテル千畳敷」さん(標高2600m)に何十回と荷物を運んでいました。ここは夏でもホントに涼しく、好天の日でも長袖でなくてはちょっと肌寒いほど。14℃くらいですかね。ロープウェイで麓から一気に上がると、下界の熱さが嘘のような爽快さです。

天気が良ければともかく一昨日はかなりの吹き降りと濃霧ですから、体感気温は一桁、日本の山に慣れていない韓国の人たちには想像できないものがあったのだと思います。

起こってしまった事故は残念なことですが、このことでいまハイシーズンの中央アルプス山岳観光に悪いイメージがつかないよう願います。本当はもっと明るい話でニュースになって欲しいものです、まったく。

うな丼の未来 (2)うな丼の未来

20130728

ご存知の通りウナギの生態は謎に包まれたものでしたが、最近になってだいぶいろいろなことが分ってきました。

遠くマリアナ海嶺で卵から孵化したニホンウナギの稚魚は、黒潮に乗って台湾→中国→日本へと回遊して(流されて)きます。淡水を求めて河口をさかのぼり、川の上流で成魚となって、また産卵のために川を下りはるか沖へと泳いでゆきます。

いわゆる「シラス漁」の対象となるのは河口付近でのこと。広い海では細かいシラスを採取することなどできませんが、河口に集まってくるシラスを、まあ言葉は悪いが一網打尽にしていたわけです。(といっても、そんなに大量に採れるわけではありません)

ウナギの養殖業者はこのシラスを購入し、養鰻池(ようまんいけ)で成魚になるまで育てて出荷します。産卵の段階からシラスを育てるなど、シラスそのものを増やす技術は実用化されておらず、シラスが採れなければ養殖は成り立ちません。いわゆる「完全養殖」ができている水産物との大きな違いです。

さてそこで…

近年シラスの採取量が激減しているというのは、まぎれもない事実です。それに伴ってシラスの価格が跳ね上がり、㌔当り200万円を超えるケースもみられるようになりました。原料資源がこうですから、流通が川下に行くほど価格はさらに高騰し、蒲焼の店頭価格も大変な値上がりとなっているわけです。

なぜ減っているのか。1に乱獲、2に河川環境の悪化(ダムとコンクリートのためウナギが遡上できない)、3に気候現象の変化(エルニーニョなど)です。3は短期的な話で、今後気象条件によって事態が改善することも期待できますが、1と2は楽観的な見方はとてもできないのが実情です。

中でも乱獲→暴食の影響は深刻です。世界中のウナギの7割は日本人が消費しています。国産がいなくなったら中国から輸入すればいいという人、中国の養殖ウナギだってみんな日本に来ているのですよ。ニホンウナギのみならずヨーロッパウナギにまでおよび、世界のウナギを日本人が食べつくす勢いなのです。

写真は、あるところで撮影したシラス。針のような細さです。体長3センチくらい。どこで撮ったかは、またあとで。

うな丼の未来 (1)うな丼の未来

20130723

昨日は土用丑の日。ウナギをおいしく召し上がった方も大勢いらっしゃることでしょう。私は昨日は食べていませんが、今月初めに近くの和食屋さんで、飲み仲間たちと蒲焼をいただきました。久しぶりで大変おいしかった。

蒲焼にわさびをちょっと添えるのは、伝統的ではないのかもしれませんが、私は好きですね。山椒よりも合うように思います。でもお店で最初から写真のようにして出てきたのは、初めて見ました。「白焼きにわさび」は定番ですけど。(そういえば白焼きもしばらく食べてないな)

しかしご存知の通り、うなぎのお値段は近年、文字通りうなぎ上り。鰻屋さんの価格もスーパーの店頭価格も、驚くほどの高値になりました。うな重なんて、そんな高級店でなくても3千~4千円近くだったりします。これではおいそれと注文できません。

背景は、これまたご存知の通りで、漁獲量の不足です。養殖ウナギの元になる稚魚(シラス)が獲れないのです。モノがないので市場価格は跳ね上がり、老舗の鰻屋さんが「とてもこの値段ではお客に出せない」と店を畳む事例が、続出する事態となりました。

一方で「企業努力で安値を実現しました」という大手スーパーが現れて庶民の味方みたいに言われたり、東南アジアやアフリカの異種ウナギをどこぞの商社が見つけてきては、日本の食文化を守るための救世主になるか!?なんてニュースになったりしています。

ウナギは本当に減っているの?

だとすれば、その原因は何なの?

世界の知られざる地域のウナギを開発すれば、まだまだ食べられるの?

私たちはこれからもずっと、今のようにウナギを食べることができるのかな?

私は2年ほど前からこのことに強い関心を持ちはじめ、自分なりに情報を集めたりしてきました。その中で三重大の勝川俊雄氏の存在を知り、彼の書いたものを読んで日本の水産業にまつわる諸々の問題の根深さに心を痛めもしました。

丑の日を前にして、ウナギを扱った報道が山ほど伝えられましたが、その視点はさまざまで、本当にウナギの将来を考えているのか首を傾げざるを得ないものも相当あったようです。ちょうど良い機会だとも思いますので、専門家でない私の知る範囲のことを、ここで何回か続けて書いてみようと思います。

鼻歌交じりに命がけ日々雑記

20130716

先週末、PTAの北信越大会に参加するため、新潟市へ行ってきました。

長野県と新潟県はお隣の県ですが、駒ヶ根から新潟市までは両県をほぼ縦断し、片道300㌔以上の遠路です。普段行く用事はなかなかなく、私もこれまで一度しか訪れたことがありません。

大会は二日間にわたって行われ、1日目はセレモニーと分科会(各校の事例発表など)、2日目には記念講演として、東京藝術大学学長の宮田亮平さんによる、たいへん面白く興味深い講演がありました。

宮田さんは地元新潟の佐渡出身、金属工芸を専門とし、イルカをモチーフとした数々の作品で知られます。以前NHKで爆笑問題が藝大に乗り込んだ「ニッポンの教養スペシャル」という番組に登場したのを観ましたが、きわめてフレンドリーに学生の中に溶け込んでいた様子が印象に残っています。

講演ではいきなり2階客席から登場する奇手に出て、会場を驚かせました。その後もステージ上にとどまることなく客席を歩き回りながら(たぶん…2階席だったので1階客席の様子はわからず)参加者との距離を縮めて自由闊達な話を聞かせました。

とてもポジティブな人だと思いました。藝大を出ても自分の作品制作で食べていける人は一部でしょう。だからこそ、お高いゲイジュツ品を作っていればいいのではなく、お金の稼げる芸術の制作を大学では学生たちに示唆しなければなりません。しかしそこが決して卑近にならず、むしろ感嘆をも呼ぶような豊富なアイデアが湧き出てくるところが凄い。

卒業式で、ここ何年か書道パフォーマンスを見せているそうですが、心底楽しんで、それがまた学生たちに勇気を与えていることがわかります。失敗談もありましたが、いかにしてそれをリカバリーしたか、ここで記すことは憚られますが、傑作でした。

「鼻歌交じりに命がけ」というのがモットーだそうです。失敗したっていい、そこから新たな発見があり、次なる成功へとつながる…というのは様々な場所で何百回も聞くことですが、それを悲壮感なく「鼻歌交じり」でやってのける前向きさが、とても魅力的な方でした。

PTA大会の講演のときよく思うことですが、親である私たちだけでなく、子供たちに聞かせてやりたいと思います。この話を聞いて美術を志す人がさらに増えるかも知れません。でもそのために、現在でも20倍を越すと聞く藝大美術科の競争倍率が、余計に高くなってしまうかも。

新津駅にある、鉄道を題材にした陶板作品の話題が出たので、帰りにちょっとだけ回り道をして新津に寄ってみました。うん、本物はすごい(辛子レンコンと呼ばれたそうな)。講演を聴いた人が千何百人いたか知りませんが、すぐ新津まで行って現物を拝んだ物好きは、あまりいなかったのでは?

関連リンク: 藝大ホームページ(過去の学長挨拶が載っています)

あまちゃん東京へ読んだり見たり

20130708

一気に話が跳び、舞台を東京へと移した「あまちゃん」。目まぐるしい展開に、じぇじぇじぇ!と目が点になってしまいます。

三陸の漁村で海女の技を習得しながら地域おこしをしていくドラマだと思っていたら、実はテーマは「アイドルの時代」だった、ということですね。しかし放送開始から3か月たっての大回頭は凄い。週刊誌の見出しを見るとネタバレ裏情報?がひっきりなしに掲載され、さてどこまでホントなのか、首を傾げてしまいます。(読んでしまってはつまらないので読みませんが)

まあまあ、面白いドラマといっていいでしょう。私はキョンキョンや薬師丸ひろ子が活躍していた何年間か、テレビを持たない生活をしていましたので、アイドルに心ときめかせた経験はあまりなく、彼女らが登場しても別に感慨はありませんが、それ抜きでもじゅうぶん楽しんでいます。キョンキョンの少女時代を演じる子、よくそっくりな娘を見つけてきましたな。

主人公の能年玲奈、とても魅力的です。最初の数回を見なかったので、何で東京育ちの主人公がこんなに訛っているのか不思議に思っていました。これは、三陸に来て周囲から「うつった」のですってね。1年やそこらで大したものだ。影響されやすい子なのかな…

今日の放送で、彼女の台詞にちらっと沖縄ことばみたいな語尾がみられ、おっと思いました。今は日本各地のお国ことばの中で暮らしてるんだから、当然ありえます。だんだん三陸ことばが薄まっちゃったりしたら、ご当地アイドルのアイデンティティに関わりますよ、死活問題だ。

共演陣もそれぞれ良い印象ですが、中でこの間までの相棒だったユイちゃん(橋本愛)の無愛想さがずっと前からとても引っかかっています。そこがいいのよ、という人もいるんでしょうなあ。

そうは言っても、舞台は何らかの形で三陸に戻るのでしょう。クドカンの脚本がどんな形でこの大風呂敷を畳むことができるか、見ものだと思います。