うな丼の未来 (4)うな丼の未来

20130817

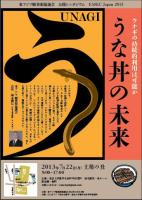

7月22日は土用丑の日でした。この日に合わせ「うな丼の未来~うなぎの持続的利用は可能か」と題した公開シンポジウムが東京大学で開かれ、私はぜひこの機会にしっかり勉強してみたい、と思って参加してきました。この一連の記事を書こうとしたきっかけにもなりました。

東大なんてところに足を踏み入れるのは、もちろん初めてです。いや暑いこと!

主催は東アジア鰻資源協議会(EASEC)日本支部で、水産に係わる研究者たち・漁業関係者・行政ら15人の発表者から入れ代わり立ち代わり20分間のプレゼンがあり、最後にはパネルディスカッションが行われ、まことに盛りだくさんのシンポジウムでした。参加者は200人強くらいだったようです。

ここからは当日私がメモした内容を記録しておきたいと思います。ちょっと一般の方向けでないかもしれませんし、あくまで私的なメモで発表の内容をきちんと網羅できていませんが、ご容赦のほどを。検索するとweb上にはtogetterまとめなどもありますので、関心のある方は補完していただくと良いでしょう。私のコメントは(※)で。

シンポジウム「うな丼の未来」メモ

2013.7.22(丑の日)9:00~16:50 東京大学弥生講堂

GCDEアジア保全生態学から冒頭挨拶 鷲谷いづみ氏(東京大学)

蒲焼のためのウナギ(養殖)は多様性がない。自然界に於いて役割を果たすことができない

基調講演「ニホンウナギとともに生きる」EASEC会長 塚本勝巳氏(日本大学)

(※ウナギ博士として大変有名な重鎮の方です)

ニュージーランドのマオリ族は昔から鰻を食べていた(干物など)

食資源であるとともに、畏れ、敬い、愛する対象

日本では40年間にわたって減少中

原因 ①乱獲 ②河川環境の悪化 ③エルニーニョなど(短期的)

知らないと悪口も言えないので、牛丼店で「うな牛」を食べてみたら…う、悪くない(笑)

最近話題のアフリカなど異種ウナギについて ①メディアは救世主扱い ②研究者は生態系の攪乱を心配し ③一般は品格、道義性を問題にする

ニホンウナギは東アジア全域にまたがる巨大な単一集団

産卵場が海の彼方に(3000㌔南の西マリアナ海嶺)→だからこそ管理が難しい

日本の鰻消費の99.5%は養殖ウナギ

天然は取らない、売らない、食べない

求められるのは完全養殖の研究推進、消費スタイルの変革、節度ある消費

職人の最高技術で焼かれたウナギを、ハレの日のご馳走として、襟を正して戴きたい

日本人はウナギをどう食べてきたのか 勝川俊雄氏(三重大学)

かつてのハレの日の外食は、今は家庭の手抜きメニューに(スーパーの蒲焼、調理不要で贅沢感、お父さんにも喜ばれる)

持続性を無視したお手軽消費が、資源と食文化の衰退を招いている

ヨーロッパウナギの乱獲→絶滅危機、欧州の鰻食文化の消失につながってしまった 現地では伝統的ウナギ料理がすり身で代用されていたりする(※現物の写真も出て、失笑してしまいました。現地の人すみません)

これまで我々は①子供や孫たちのニホンウナギを食べつくした ②欧州のウナギも食べてしまった ③次はアフリカや東南アジアで同じことをするのか?

日本政府は、ウナギは減っていないと言い張るが、資源そのものの減少と低価格大量消費の両方がウナギを今日の状況に追いやった

異種ウナギの持続的な輸入はトレーサビリティーに対応できるのか?

消費者が真っ当なウナギを買い支える文化を育てなければならない

(続く)