善児、死す読んだり見たり

20220829

「鎌倉殿の13人」面白いですねえ。日曜夜は伊那フィルの練習と重なるので録画して翌日以降観るようにしていますが、最近は待ちきれずその日のうちに観てしまいます。私は学生時代日本史を真面目にやらなかったので、鎌倉時代については中学生程度の知識しかなく、大河ドラマは大変勉強になります。

昨日の放送第33話は、修善寺に幽閉された二代将軍頼家(金子大地)を暗殺する場面で終わりました。手を下すのを命じられたのはこのドラマオリジナルの人物、善児(梶原善)。

番組をご覧の方は先刻ご承知ですが、善児は主から密命を受けて邪魔者を殺害する死刑執行人です。相手が子供であってもためらうことなく命を奪います。台詞は極端に少なく表情もほとんど変えない不気味なキャラクターで、本作が始まってから前回までに12人を殺しているそうです。毎回登場するわけではなく要所要所で出てきますが、タイトルの登場人物に善児の名が現れると「今日は誰が殺されるのか」と視聴者が戦慄する、とまで言われていました。

先週の第32話で、その善児に変化がありました。主人公北条義時(小栗旬)から頼家の長男、一幡殺害を命じられたものの、苦しそうに拒否する善児。理由を問われ「儂を好いてくれている」と涙する。殺人マシーンが初めて見せた人間らしい姿に、ああ、これは死亡フラグだなと思った人は多かったでしょう。(一幡は結局、善児の弟子トウ(山本千尋)が殺します)

さて頼家との対決。善児はいつも一撃で相手を殺していたので、一対一の死闘を演じるのは初めてです。その俊敏な動きは驚くばかり。このドラマにはあまり出てこない本格的な殺陣を見せる二人。頼家役もお見事。善児が頼家を追い詰めたときに目に入る「一幡」の文字。頼家が一幡を供養していたのです。一瞬ひるんだところを頼家の白刃が突き刺します。やっぱり死亡フラグでした。

止めを刺そうとした頼家はトウに殺され、瀕死の善児もまたトウに「ずっとこの時を待っていた…父のかたき!…母のかたき」と殺されます。トウは以前、善児が源範頼を殺害したところに居合わせ巻き添えで殺された農民夫婦の娘で、孤児となったのち善児に後継者候補として育てられていたのです。この設定は、これまで何人もの人が「生かしておけば将来に禍根を残す」と善児に殺されてきた因果がブーメランのごとく返ってきたもの。

このドラマは最近では毎回重要人物が死んでいく重苦しい内容です。それをエンタテインメントとして見せ、視聴者の予想を裏切る意外な結末でありながらじゅうぶん納得させる、三谷幸喜の脚本が冴えわたっていると思います。

絶不人気のちむどんどん読んだり見たり

20220808

NHKの朝ドラ「ちむどんどん」が大評判になっています。過去に例を見ない駄作だと。私は当初このドラマが食をテーマにしたものだと聞き、それだけの理由で放送開始から欠かさず観ていますが、残念ながらこの評価にまったく同意します。

沖縄出身の主人公、暢子(黒島結菜)ら4人兄妹は父を亡くし借金を抱えた中、母優子(仲間由紀恵)の頑張りによって育ちます。小さい頃から料理好きな暢子は高校卒業後ひとり東京に出て、沖縄県人の集まる居酒屋に下宿しながら高級イタリア料理店で修行を始め、そこで幼なじみ和彦(宮沢氷魚)と再会します。和彦は昔、父の仕事の関係で数か月沖縄に滞在していたのです。無意識のうちいつの間にか和彦に惹かれてゆく暢子。

新聞記者になっていた和彦には愛(飯豊まりえ)という同僚の恋人がいますが、暢子の出現によって和彦の気持ちは揺れ動きます。6年間付き合って結婚式場予約の話まで出ていた愛にとうとう「全部なかったことにしてほしい」と三行半を突きつけ、その日のうちに暢子に告白する、という呆れた行状におよびます。放送一週間ののち二人は(交際0日で)結婚の約束を…!

ドラマで描かれる暢子は、自分の思いが正しいと終始突っ走ります。取り巻く人に対する配慮や考察がなく傲慢で、視聴者の好感を得られていません。愛のほうが明らかに魅力的な人物になってしまっており、主人公でありながら暢子に味方する視聴者がほぼ皆無という不思議な状態になっているのです。

不評の最大の原因は、デタラメで雑な脚本にあるでしょう。もう、いっくらでもおかしな点を挙げられます。たまに暢子のもとに現れてはすべてをぶち壊す兄、賢秀の場面はもはやドラマではなくコントです。何度それを見せられても庇い続ける激甘の母親。

主人公が何かの努力をして成長する場面がない。肝心の料理修行の描写もない。窮地に陥っても自分の力で切り抜けるのではなく、おかしな偶然や周囲の助けでわけがわからないうちに解決してしまう。暢子と和彦の演技力のなさ、表情の乏しさ(もしかして演出なのか?)も大したものです。

twitterには「ちむどんどん反省会」というハッシュタグができており、その日の放送への突っ込みが毎日数えきれないほど書き込まれています。私もドラマを録画で観てからその日の反省会を読むのが楽しみで、ちむどんどんを観続けています。視聴率はそう悪くないようですよ。本欄でこんなに悪口を書くのも珍しいのですが、終了まであと二か月、あっと驚く逆転はあるのでしょうか?

カムカムエヴリバディ読んだり見たり

20220409

昨日完結した「カムカムエヴリバディ」。久し振りに朝ドラを半年間通して観て、緻密に作られたドラマを満喫しました。

実は番組開始のときは全然ノーチェックだったのですが、脚本が「ちりとてちん」の藤本有紀だと知ってあわてて観始めました。最初の2週間ほどを見逃したのは残念至極なり。

100年、三代にわたる家族の歩みを描いたドラマです。忙しい内容ですっ飛ばし感もなくはなかったですが、3人の主人公がリレーする異例の構成で「安子→るい→ひなた」の場面転換がスムースに流れ、さすがだなあと思いました。

3人の人生に共通して大きく関わった「ラジオの英語会話」と「あんこ」。どちらも一朝一夕には成果を出せない難物でしたが、継続は力なり、努力の嫌いだったひなたがこれほど英語ペラペラになるどころか、英語番組の講師にまでなるとは誰が思ったでしょうか。受験英語しかやってない私も、今から毎日ラジオで勉強すれば10年くらいで外国人とも普通にお話しできますかね。

主役3人は素晴らしく、そして彼らを支える俳優たちも(まあ)良かった。るい(深津絵里)が母親の告白をラジオで聴く、5分間台詞なし表情アップの演技には日本中の視聴者が身じろぎできずに引き込まれたのでは。

親子や孫を同じ人が演じるのは映画「愛と哀しみのボレロ」みたいでいささか混乱しましたが、登場人物の多い連続ドラマの場合、結果的にはむしろ分かりやすかったともいえましょう。そしてオダギリジョーのこういう役柄は、とても新鮮でした。

藤本有紀は伏線の名人ですが、本作ではちょっと期待しすぎだったかな。最終回でいろいろ大忙しでまとめたのは、お遊びの範疇かと思いました。後半で英語の台詞が増え(日本語字幕)画面に集中せざるを得なかったのは、時計代わりの朝ドラとしては結構な冒険だったと思います(視聴率ってどうだったんだろう)。もともとこの人のドラマは「ながら観」を許さないところがあります。観るのに集中を要しますが、それに見合うものは得られるはず。

NHK、藤本氏にもっともっと活躍の場をあげてほしいです。半年間、しっかり楽しめました。

ボッコちゃん読んだり見たり

20220407

星新一の伝説的ショート・ショート。先日TVドラマでやっていたので、懐かしく思い出し読み返してみました。いま読んでも古くないですね。

父の本棚に「さまざまな迷路」があったのを小学生の頃に読んだのが最初かな。かつては中学生や高校生にも相当な人気でした。一話がせいぜい数ページですから誰でも簡単に読めたってこともあるでしょう。いまどきの中高生は、ほとんど知らんでしょうな。

しかし中身は、それぞれ珠玉の完成度です。星新一は創作に関して「アイデアを出すのはすさまじい苦しみ、テストの答案を毎日書いているようなもの。しかもテストはいよいよとなれば白紙で出すこともできるが、ショートショート作家は締め切りを逃げるわけにはいかない。しかも毎回完璧な答案を求められる」と因果な境遇であることを告白しています。

ボッコちゃんは「人造美人」なる短編集に収められ、これも父の本棚にありました。これほどの名作、多くの方はもうご存知だと思うので、以下ネタバレしますよ。

-----------------------

あるバーのマスターが作った精巧な美人型ロボット、ボッコちゃん。簡単な受け答えと酒を飲むことしかできないが、バーカウンターに置かれたボッコちゃんは客の人気を集めていた。誰もロボットだとは気が付かなかった。ボッコちゃんに熱を上げていた若い客が、暖簾に腕押しの状況に思いつめ、彼女を毒薬で殺そうとするが…

マスターが考案した「提供した酒を再利用するシステム」が仇となり、このせこいアイデアのためとんでもない結末を迎えます。客がボッコちゃんに飲ませた酒はこっそり回収され、再び客に提供されていたのです。

これは子供心にも変だと思いました。だってボッコちゃんはいろんな種類の酒を飲むでしょう。ウィスキーもブランデーもビールも、みんな混ざっちゃうじゃないですか。そんな謎のカクテル?を客に出せませんよ。

ドラマでは、酒の種類別に複数の回収容器があるように描写されていましたが、どうやって分けるんだ?口の中にセンサーでもついていて、体内で酒の行き先を分岐していたのでしょうか。

ドラマの結末は若い客が良心の呵責に耐えかね店に戻ってきましたが、原作の方が味わいがありました。ラジオの「おやすみなさい」に応えて自分も「おやすみなさい」を言い、いつまでもツンとした顔で座っているボッコちゃんが不気味です。

ウエスト・サイド・ストーリー読んだり見たり

20220314

永遠の名作が何とスピルバーグによってリメイクされる。1年ほど前にこのニュースを目にして、もう本当にワクワクして待っていました。昨年12月に公開される予定だったのが何故か延期になり、2月の公開初日に観に行きましたよ(その回の観客、私を含め5人)。すぐに本欄で感想を書こうと思いましたが、ついつい先延ばしにしておりました。

前作は学生時代、リバイバル上映で東京渋谷の映画館で観ました。バーンスタイン作曲の音楽の素晴らしさ、ダンスの躍動感、自由自在なカメラワーク、主役二人を食ってしまったジョージ・チャキリスのカッコ良さ(この人、89歳で今なお現役だそうな!)。落書きによるエンドクレジットも味わいがありました。

ただし、全体を漂う古びた感覚はぬぐえず、観た当時でさえ「過去」を感じました。のちに作家の清水義範氏が「私の中でウエストサイド物語は、寿命が尽きたのだ」と書いたのを目にして共感しました。スピルバーグのリメイクは、きっとそれを解決してくれるに違いない…。

それは、期待通り、いや期待を大きく上回る出来となりました。前作以上のものは望めないかと思われた数々のダンスシーンは一層パワーアップしていました。最も有名なナンバーの一つ「アメリカ」は人数を大きく増やし街を縦横無尽に駆け回り、圧倒されました。歌も良かったですね。前作は俳優の多くが口パクで実は別の人が歌っていて、そのことが幾分興醒めだったことは否定できませんが、今回はホンモノ。皆さん優れた歌唱力を発揮していました。

前作で助演女優賞を獲得したリタ・モレノが老婆役で大きな存在感を出していた他には、有名俳優は登場していません。私が知らないだけか。主役男性トニー役はキャラが今イチだったかな。オーディションで3万人から抜擢されたというマリアは、美人ではないが、よくやっていたと思います。いま検索したら、何とチノ役の俳優と交際中なんですって!よりによってチノが相手とは、いいのか、それって。(役の上のお話)

時代背景は前作とそう変わっていないのだと思いますが、再開発で取り壊される直前のダウンタウンを舞台にし、現代のわれわれから見ても時代の壁を感じさせない作りはさすがです。ジェット団はずっと「イタリア系移民」の連中だと思っていたのですが、ポーランド系ということになっている。はて、いつの間に?

対立するグループの存在は言うまでもなく分断社会の現在を象徴していて、悲劇の末に不毛な対立の解決を予感させるエンドは感動的です。

残念ながら興行的には大外れのようですが、いやいや、素晴らしい映画ですよ!いちおうオスカー作品賞候補にもなっている。前作のファンはもちろん、初見の方にもオススメします。

悪魔の選択読んだり見たり

20220113

今朝の日経「春秋」欄に、懐かしい小説が取り上げられております。フレデリック・フォーサイス著「悪魔の選択」(1979)。大学生の頃、もう面白くて面白くて、時間を忘れて読みふけった上下2冊の文庫本でした。

東西冷戦のさなか、ソ連の支配下にあり圧政を受けていたというウクライナ。在英の愛国者が、ひょんなきっかけからチャンスをつかみ、ソ連に痛打を浴びせウクライナ独立の足掛かりにしようとします。奇しくも同じ頃ソ連では、政治局内の権力闘争が高じてヨーロッパへの侵攻征服の陰謀が画策され、米英ソを巻き込み世界を揺るがす大事件に発展する…

構成にも細部にも練りに練られた描写が施され、とりわけ終盤の怒涛のようなどんでん返しの連続には驚嘆したものでした。時々読み返し、子どもたちにも勧めたりしていますが、冷戦が過去のものとなった今では彼らがどれだけのリアリティを感じられるのかわかりません。

物語に登場する100万トン級のスーパータンカー「フレイア号」は、石川島播磨の知多工場で製造される設定になっておりました。検索してみると、この造船所は73年に開設され多くのタンカーを建造したが、2018年にその役割を終えて閉鎖されたとのこと。

ウクライナはソ連崩壊によって91年独立を果たしますが、ソ連がロシアになっても両国の軋轢は絶えることなく続いております。クリミア半島での騒乱によって私たちはこの問題を身近に知ることになり、昨年末には10万人規模のロシア軍が国境に集結していることが報道されています。軍事的な激突がごく近いうちに始まるのではとも言われます。

本書の中で「ウクライナは死せず(シチェ・ニエ・ウメルラー・ウクライーナ)」という言葉が数回登場し印象に残ります。祖国を愛するウクライナ人なら誰もが心に刻んでいると書かれています。大国の隣に位置するがゆえに辛酸をなめ、自らの誇りを何度となく傷つけられてきた彼らの運命に注目しなくてはと思います。

あの時代を反映したエンターテインメントの傑作です。ただし、タイトルの「悪魔の選択」はちょいと肩透かし。

おいしい給食読んだり見たり

20211016

学校給食には誰もがいろいろな思い出を持っておられるでしょう。子供の頃の私は好き嫌いが激しく、苦労した記憶の方が多いです。残さず全部食べる、というのが当時の教育方針でしたからねえ。厳しい先生には本当にやられました。今の小中学校ではそこまで無理はさせないでしょう。

その給食をテーマにしたTVドラマ「おいしい給食」のシーズン2が始まり、長野県内ではBS12トゥエルビで土曜の夜に視ることができます。シーズン1は再放送を家で偶然目にし、ユニークなドラマを大いに楽しませてもらいました。

…主人公は中学校の教師、甘利田(市原隼人)。彼は厳しい教師だが、実は学校給食が好きで好きでたまらず、給食をおいしく食べることに日々情熱を燃やしている。献立表を事前にチェックし胸を躍らせ、食べるときには順序やバランスにこだわりぬき、歓びのあまり悶絶せんばかりです。

ところが甘利田に強力なライバルが出現します。受け持ち生徒の神野ゴウは、甘利田の予想もつかない独創的なやり方で給食をアレンジし味わうのです。たとえばシーズン1のある回の献立は、

・ワンタンスープ ・白身魚フライタルタルソース付き ・ポテトサラダ

・コッペパン、牛乳

甘利田は魚フライの食感やタルタルとのマッチング、溶けかかったワンタンなどを楽しみながら食べ、完食してさて神野の方を見ると…

神野はまず魚フライをコッペパンに挟みサンドイッチにして半分食べ(そこまでは甘利田も予想していた)残りの半分はポテサラ、タルタル、ほぐした魚フライを皿の上で和え、魚ミックスサンド?にして二種類の味を食べつくします。甘利田はその発想力に驚嘆し、今日も負けたとうなだれるのです。

こんな風に毎回、給食をおいしく食べるため水面下で火花を散らす甘利田と神野でした。ところが彼らの中学校ではなんと給食廃止が決まってしまい、悲しむ神野と共に抵抗して教育委員に歯向かった甘利田は転勤を余儀なくされます。新しい学校で始まるシーズン2では、神野が転校してきて甘利田の前に再び登場するそうですが、さて今度はどんなバトルが繰り広げられるのか?

今の給食にどんなものが出ているのか私には全然わかりません。給食費はだいたいどこでも一食あたり二百円台だと思いますが、よくこの価格で栄養まで気を配り「食育」にまで気を遣ったものを出しているものだと、栄養士さんたちの努力には感服します。もうちょっと予算を使えると現場は助かるだろうな、とも思います。

関連リンク: 「おいしい給食season2」公式HP

草枕とオフィーリア読んだり見たり

20210508

連載中の日経新聞の小説は、伊集院静の「ミチクサ先生」という夏目漱石を描いた作品です。肩の凝らぬ楽しい話ですが、漱石のロンドン留学中の記述に、ちょっと気になるエピソードがありました。

美術館を訪れた漱石が心を奪われた絵画。それがジョン・エヴァレット・ミレイの「オフィーリア」だというのです。「絵画というものは、これほどまでに文学作品の物語の根幹、叙情を一枚の絵で表現できるものなのか……。」と漱石は感銘し、「なんとも、風流な土座衛門だ」とつぶやきます。この絵は漱石にとって、後年の小説「草枕」の中で主人公が何度も思い浮かべるモチーフとなるほど、印象深かったのです。

草枕の冒頭「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」はどなたもご存知でしょうが、その先まで読んだ人はぐっと少なくなるでしょう。私も初めて読みましたよ。主人公の画家が絵画や詩をもとに「芸術とは何か」を一人考察する部分が長く、また何度も出てきて正直かなり読みにくい小説でした。

主人公は絵を描くため辺鄙な温泉地に逗留します。旅館には出戻りの、美しいけれど変わった女性、那美がいます。画家は那美に心惹かれますが、彼女に「自分の絵を描いて」と頼まれるも躊躇します。那美には芸術作品のモデルとして何かが足りないと感じるのです。しかし小説の最後に那美と出征する元夫との邂逅を偶々目撃したことで、何が足りなかったかを理解します。

ミレイの「オフィーリア」は何を隠そう、古今の名画の中でも私の最も好きな絵です。何年か前に東京で展覧会が開かれたときにはわざわざ観に行きました。これほどお気に入りなのに、草枕のエピソードを知らずにいたとはお恥ずかしいこと。

仰向けになって川に流されてゆく美少女。死に至りつつある自らの状況も理解できず、無邪気に歌を口ずさむ絶妙の表情です。水を含んで沈みゆくドレス、自ら摘んで手にしている花束とともに、川のほとりに咲く数々の小さく可憐な草花も、オフィーリアの儚い命を惜しんでいるかのよう。何と美しい作品世界であることか!これを風流な土座衛門とは、草枕主人公の台詞ですが、あまり風流でないですね。

裳裾は大きく広がって

しばらくは人魚のように川面に浮かびながら

古い歌をきれぎれに口ずさんでいました。

まるでわが身に迫る死を知らぬげに、あるいは

水のなかに生まれ、水のなかで育つもののように

だがそれもわずかなあいだ、身につけた服は

水をふくんで重くなり、あわれにもその

美しい歌声をもぎとって、川底の泥のなかへ

引きずりこんでいきました

(シェイクスピア「ハムレット」小田島雄志訳)

進撃の巨人 完結(2)読んだり見たり

20210412

このコミックの面白さを、ネタバレなしでどうお伝えしたらよいのでしょう。私がなぜハマっているのか、ですよね。

初めは「未知の化け物と戦うアクション漫画」として読み始めました。異形の巨人たち、情け容赦ない殺戮。それと戦う人間の覚悟、立体機動装置の爽快さ、カッコよさ。しかし、いくら戦ってもまったく歯が立たず、人間は巨人を駆逐できない。

そのうちに、さまざまな「謎」に気づきます。人間は壁の外のことをまったく知りません。海を見たこともないどころか、ほとんどの人は海の存在さえ知らないのです。壁の外に別の世界があることも想像しません。(壁内にはそうは言っても、それなりの面積があります。きっと長野県よりは広い)

人々は「調査兵団」を組織し、壁の外がどうなっているかを調べようとしますが、その都度巨人たちと遭遇し、おびただしい犠牲を払います。1回の遠征で生還率は半分くらい?こんな無茶な組織に志願する人がいるのかと思ってしまう。ほとんどの人々が壁の中の生活に安住しているのに対し、調査兵団は壁内に閉じ込められている抑圧に気づき、自由を求める人たちなのです。外の世界を知りたいという熱い思いを抑えきれません。

主人公たちもその輪に加わります。同期の第104期訓練兵団の仲間(少年時代)が最終回の表紙を飾っています。途中で斃れるもの、裏切り、いろいろですが、同期の友情はこの長編作品を貫く一つのベースになっています。

23巻から舞台が大きく変わり、物語が飛躍的に広がりました。こんな大風呂敷、どうやって話をたたむのと思いましたが、きちんと話をまとめて着地しようとしています。それまでの謎は次々に解明されていき(「事態」が解決されているわけではない)物語の初期からこれほどの構想を持って作られてきたことに感嘆します。

多くの登場人物、いずれも魅力的です。人類最強と呼ばれるリヴァイ兵長は、クールな性格と戦場での頼もしさで主人公エレンを抑えて読者の一番人気だそうです。エレン、親友のミカサ、アルミンは物語が進むにつれ迷走しており(未読の方のため、こう書くしかない)解決が待たれます。って、雑誌派の人にとってはもう解決しているんですよね。

私は分隊長(のちに兵団長)ハンジのファンですよ。巨人は憎むべき存在ですが、ハンジは研究対象としての巨人に、科学者として強く惹かれています。33巻のハンジの台詞「…やっぱり巨人って 素晴らしいな」はその人柄を思わせる最高の言葉です。14巻「何言ってんの?調査兵団は未だ負けたことしかないんだよ?」も忘れ難いですね。

ああ、早く最終巻を読みたい。繰り返します、私に結末を教えたりほのめかしたりしてはいけません。

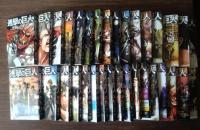

進撃の巨人 完結(1)読んだり見たり

20210409

最初にお断りしておきます。今日4月9日は「進撃の巨人」を連載してきた「別冊少年マガジン」の発売日で、今回で最終回、連載終了です。私は単行本派なので、最終巻34巻が発売されるまで、完結までの4回分を未読です。お近くの方、6月9日まで決して私に結末を教えないように、くれぐれもお願いいたします。

鬼滅の刃があまりにも売れましたが、どっこい本作も世界各国に翻訳され1億冊を売り上げている大ヒット作品です。発行部数ではドラえもん、タッチ、北斗の拳などと並び多くの人を魅了しています。NHK-BSで深夜、断続的に放送されているアニメも大人気。(なお実写版映画は全然別物で、論じるに値しないらしいです)

私は最初アニメから入り、後にコミックスにはまり、もちろん全巻揃えて何度も最初から読み返しています。以下、ネタバレなしで。

延長何百キロもある高い壁に囲まれた中で暮らす人々。壁の外には大小の異形の巨人たちがうようよいて、人間を見つけると捉えて食ってしまいます。なので人々は壁から出られず、壁の外の世界を知りません。ある日、突然壁が破られ、多くの巨人たちが一斉に町に入ってきました。人々はなすすべなく食われ、町は破壊されました。巨人の侵入した区域は放棄され、失われました…

主人公エレン・イェーガーはこのとき母親を無残に食い殺され、巨人たちへの復讐を誓います。彼は兵団に入り厳しい訓練を受け、仲間たちとともに巨人と戦う最前線で活動することになります。巨人を倒すには「うなじ」の部分を刀で削がなくてはなりません。さもなくば銃で撃とうが手足を切断しようが潰そうが、すぐに再生してしまいます。戦うたびに膨大な犠牲を出す兵団。巨人と人間の力の差はあまりにも大きく、事態はほとんど絶望的です。

世界観が謎だらけ。そもそも巨人とは何か。なぜ人間「だけ」を食うのか。彼らの目的は何か。この時代の文明にそぐわない大規模な壁を、誰がどうやって作ったのか。壁は有史以来存在していたと言います。

時代背景は明らかにされませんが、200年くらい前のドイツをイメージしたような舞台です。電気や内燃機関はなく、移動手段は馬。なのに兵たちが装着する「立体機動装置」は現代の科学でも再現できるかどうか、という優れた機能を備えます。このアンバランスは不思議です。

ネタバレなしでも、とても書ききれませんね。次回に。