師走へしごと

20101130

山に白く雪が積もり、今朝の最低気温はマイナス1℃でした。いよいよ商売も師走商戦へ突入です。

私どもの商売には年に3回の大きな山場があります。4月のお花見、8月の夏山観光、そして忘年会・クリスマス・おせちの12月です。

今年はお花見が今ひとつ盛り上がりに欠け(御柱に食われてしまったかな…肝心な日曜に雪降りというのもありました)一方で夏山は天候に恵まれてまずまずでした。12月は最需要期ですから、ここでしっかり仕事ができると、いい一年になりますが。

世間の風はやはり、ちょっと冷たい感じが無きにしもあらず。この田舎だけのことではないと思います。今日発売の週刊朝日、ホリエモン氏の連載に「デフレのおかげで外食産業は活況を呈しています」なんて書いてありますが、目が点になりましたよ。

この人、何考えてるんだろうか?何でデフレで外食が活況になるの?この人の頭の中の外食産業ってのは、すき家とマクドナルドと百円寿司と、280円均一の居酒屋だけなのかな。ちょっと前、月刊誌に「ホリエモン的考食日記」と題して、行った高級店・食べたモノ自慢を得々と書いていた時期がありましたから、そんなことはないと思うんだけど。

やっぱり、不景気の風をどかーんと浴びているのが大方の外食産業ですよ。でもね、そんなことを理由にしていても始まりません。お客様の料理が消費者の気持ちをがっしりと掴んでもらえるように、お手伝いをするのが私たちの商売です。

今こそ皆さん、豪勢で盛大な忘年会をじゃんじゃんやって下さい!…いや必ずしも豪勢盛大でなくたって、年の瀬にはそれなりのセレモニー、締めくくりというものがありましょう。暖かいところでゆっくり楽しい食事をしながら、いろいろな繋がりの中での一年を振り返っていこうじゃありませんか。

てっぱん~尾道焼き食べもの

20101129

いま放送中のNHK朝ドラ「てっぱん」。

私は週に1回くらいしか見ておらず、ストーリーには全然ついていけないでいますが、お好み焼きの話なのですね。先週は尾道出身の主人公が、大阪でお好み焼き屋を始めるにあたって、味の違いを克服していく、という話だったようです。

お好み焼きの二大源流ともいうべき、関西風と広島風の違いは、今さら語るまでもなく皆さんご存知でしょう。その昔広島で食べたお好み焼きは、それは美味しかったし、まるで立ち食いそばか牛丼並みに人々の日常食となっていることにも驚きました。

尾道だって広島県だし、同じようなお好み焼きだろうと思っていましたら、どうも広島風と尾道風は少し違うようですね。

検索してみますと、

1)広島風は生地がクレープ状で薄いが、尾道風は厚い。

2)広島風が麺を別に炒めてからキャベツの上に置くのに対し、尾道風は生の麺を直接キャベツの上に置いて一緒に焼く。

3)尾道風はすべての具を載せたあと、再び生地をゆっくり丁寧にかける。(具同士がより繋がる)

4)尾道独特の具として、砂ずり(砂肝)、イカ天、魚介など。

5)量の違い。尾道風は広島の半分ほどの量で、食事というよりオヤツとして食べる。

中には広島焼きの発祥は尾道だ、というホームページもありました。ほんとかな?

実は私、10年前に一度だけ尾道でお好み焼きを食べています。お昼に一人でふらっと入ったのですが、それほど本格的な雰囲気ではなく、高校生がソフトクリームを食べに寄るような感じの店でした。

どんな逸品だったかというと、実はあまり印象に残っていないのです…

一所懸命思い出してみますが、生地が厚め、というのは確かにありました。具がタネで繋がっている、というのも、言われてみればそんな感じだったな。量はやはり少なくて不満を感じた記憶があります。砂ずりが入っていたか、覚えてないなあ。

その時は総じて食事としては今イチだったですが、裏を返せばこれがみな尾道焼きの特徴だったのですね。尾道はちょっと遠いけれど素敵なまちですし、機会あればリベンジしてみたいものです。

ゲルギエフ vs 諏訪内晶子音楽ばなし

20101126

ロンドン交響楽団公演

指 揮 ワレリー・ゲルギエフ

ヴァイオリン 諏訪内晶子

曲 目 ヴェルディ:「運命の力」序曲

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲

ムソルグスキー:展覧会の絵

長野県松本文化会館(11月25日)

人気絶頂のスター2人の共演です。オーケストラも含め、素晴しかった。

どちらもナマで聴くのは初めてです。ゲルギエフはとにかくチャーミング!ヴェルディではリズムが躍動し、果汁が弾け飛ぶようなフレッシュ感をイメージしました。緩急が絶妙です。

ムソルグスキーでは「いったい次の瞬間には何をやらかすのか?」といった意外性の連続。そうかこういう表現もあるんだなー、と大いに楽しみました。「古城」の大きな溜め息がとても印象的でした。

金管、さすがにイギリスの音だあ、上手い。サックス、テナーテューバ、ファゴット、いずれも良かったです。変幻自在の指揮にオケがよくついていったと思います。(少しだけ、えっ…と思うところもありましたが、ご愛嬌)

そして何と言っても諏訪内晶子!冒頭からシルクのような、手触り感のある美音。音量もたっぷり、流れるような表現、濃密な時間。女豹的な研ぎ澄まされた鋭さよりは、もっと大きくグラマラスな音楽なのかな。正直に言うと、シベリウスのこの曲に今まであまり魅力を感じたことがなく、苦手としていたのですが、今回初めていいなと思いました。

ルックスもいいですね!美人で長身で、スタイル抜群、堂々としたステージマナー。オケも指揮者もすべてを手の内に入れながら、もう楽々と弾いているように見えます。この方は「アイドル」なのかと何となく思っていましたが、申し訳なかった、すごい「音楽家」だわ。

残念ながら客席には多くの空席がありました。どうしてでしょう?松本の人は、サイトウキネンには熱狂するのに、他の素晴しいコンサートには関心がないのですかね、なんて言いたくなりました。

いやあ堪能しました。

どっちが先?日々雑記

20101125

英語で自己紹介をするとき、自分の名前を名から言いますか?姓から言いますか?

欧米の例に倣って、名を先にするのが多くの日本人。私たちの習った英語では、ずっとそうでしたね。ほとんど定着している習慣ですが、それはおかしい、大事な自分の名前を上下ひっくり返しているのはやめたほうがいい、という問題提起が昨日の新聞に載っていました。

私の乏しい知識では、姓が先になるのは日本のほか、中国、韓国、北朝鮮の東アジア各国、そしてハンガリー。他にもあるかもしれません。ハンガリーがどうかは知りませんが、中韓の人名は英語メディアでも姓-名の順になっているように思えます。何故、日本は逆にしているのでしょう。

和歌山大学の江利川教授によると、日露戦争以前の英語教科書では姓-名の順になっていたそうです。20世紀初頭、日本が国際舞台に登場しようとした頃から名-姓の順序が逆になっているのだとか。西洋に近づくことが自分を高めることになる、と当時のエリートたちが考えたのではないか、と。

国粋主義の強かった太平洋戦争中でさえそれは変わらなかったそうですから、教育習慣というものはある意味恐ろしいとも言えます。

自分のアイデンティティーに一番かかわる名前をもっと大事にしませんか、自分の名前を大事にできない人は、他人の名前も大事にできないと教授は言っています。

私は、全面的に賛成。かねがね思っていたことです。JCで海外協力隊にかかわり、外国の人ともコミュニケーションする機会が多くなってきた頃から考えるようになりました。

私の英語入りの名刺(何年かに一度しか使う機会がありませんが)も、以前から姓-名の順にしてあります。以前何かで読んで「姓をすべて大文字にする」ことでKASUGAが姓であることを示しているつもりですけれど、さて伝わっているのか、どうでしょうか。

驚いたのは、2002年からの中学の英語教科書は、姓-名の順になっているのだそうです。子供たちに聞いたら「そうだよ~」とあっさり言われてしまいました。これは全然知らなかった。国語審議会が姓-名の順とすることが望ましい、と答申しているのだそうですね。へえ、やるじゃないですか!ちょっと嬉しい驚きです。

呼びたくない日々雑記

20101121

我が家の恵比須講にはいくつかならわしがありまして…。

商家にとっては商売繁盛を願う日ですから、稼ぎを「呼び込む、吐き出さない」ことが基本です。

たとえばこの日は掃き掃除をしません(掃き出すことを嫌います)。カラの財布を神棚に置いて、お金を呼び込む願掛けをしたり。

ところが今年はとんでもないものを呼び込んでしまいました。会社にクルマが飛び込んできたのです。

乗用車2台の衝突事故で、はずみで一台は電柱に激突、もう一台は当社の敷地に飛び込んできてあわや社屋に衝突、という騒ぎです。どうやら命に関わるような大怪我はなかったようで、会社にも損害はありませんでした。私はその瞬間に居合わせませんでしたが、物凄い音でみんなたまげたそうです。

当社のすぐ前の交差点、実は市内有数の事故多発ポイントなのです。これまで死亡事故こそありませんが、一年に一度くらいは起こっていると思います。

事故のパターンは大体同じです。東西に走るインターへのアクセス道路、西から東へ走る車はゆるい下り坂ということもあり、それなりのスピードを出しています。そこにクロスする南北の道から、無理に合流しようとして避けきれずガッチャン、というわけ。

南北の脇道から交差点へ入るとき、見通しはそう悪くはないと思うのですが、下ってくる車のスピードを甘く見てしまうのですね。アクセス側からは車が頻繁に入ってくる交差点のように見えず、発見が遅れて対応が何分の一秒か遅れてしまうのかもしれません。アクセスが優先道路ですから、もちろん脇道側に責任があるケースがほとんどでしょう。

恵比須講だからって、何もこんなものまで呼び込まずとも、と思いました…

当社に車でお越しの際は、お気をつけて!

米粉のおやき食べもの

20101120

この地ではずっと11月19日、20日が商売繁盛の恵比寿様のお祭りでしたが、最近は土日に合わせて行われるようになりました。

恵比須講といえば、上伊那では「おやき」を食べます。信州の名物とされ、よくテレビにも出てくるうっすら茶色っぽいおやきを、皆さんご存知ですよね。上伊那のおやきは、全然違うものです。

よく知られるうす茶色っぽいおやきは、小麦粉を練って、のして作った薄目の皮に、味噌味の茄子やらかぼちゃやら野沢菜炒めやら、野菜中心の具をくるんで蒸したものです。お米の代用食として食されたと言われています。そば粉を使うこともあるようです。

「上伊那風」は、そもそも皮がお米の粉でできています。上新粉を練った生地の中に小豆のあんこを入れて丸め、蒸して作ります(我が家では茹でますが、蒸すのが一般的かな)。以前はあんこの砂糖に黒砂糖を使ったという話も聞きます。

出来上がりは写真のように、ややぼってりした感じのものです。イメージとしては葉っぱ無しの柏餅に近いですが、でもお餅ではありません(生地を搗く工程がなく、練るだけ)。小豆あん以外のもの、野菜などを入れることはありません。

私は小さい頃からおやきはずっと、この「米粉上伊那風」を指すと思っていて、野菜の入ったものを初めて見たときには目を疑いました。上伊那でも南部の飯島町や中川村には、米粉のおやきはありません。県下でもごく限られた地域の郷土食なのです。

和菓子屋さんでも売っていますし、以前は家庭でも作ったのでしょうが、今では少ないでしょうね。我が家は昔からの商家ですから、今でも恵比須講には必ず作ります。普通サイズのものと別に特大(中華まんくらい)のものを2個作って、神棚に供えます。これは翌日、女衆がいただくことになっています。

素朴な味で、結構お腹が一杯になりますよ。すぐに固くなってしまうので、そのときは焼いて食べたりします。

貴重な郷土文化食だと思うのですが、最近は知らない人も増え、菓子屋さんでの売上も今ひとつだとか…。私はこの「米粉おやき」を復興させたいと前から思っているのですよ。政府も、米粉の消費拡大に熱心なようですし。保存が効かないので、お土産にしにくいのがちょっと残念です。

地元の方も、当地独特のものだとは知らない人が多いと思います。どうやってこの地域に米粉のおやきが根付いたのか、どなたかご存知の方、ぜひ教えていただきたいものです。また何かわかったら、ここでご報告しますね。

ボジョレーヌーヴォー2010 飲みもの、お酒

20101119

ご存知11月の第3木曜日は、ワインのお祭りです。ワイワイ!ガブガブ!楽しく嬉しく新酒をいただく解禁日。

午前0時が解禁の瞬間ですので、時差の関係で日本が一番早く飲めると結構なブームになった時期もありました。今も大ファンの方はイベントなどで夜中に乾杯していらっしゃると思います。私はまあ普通に、解禁日の夜にゆっくりいただきます。

今年は円高メリットもあり、当社扱いも昨年一昨年より安い価格で販売しています。ヌーヴォーをきっかけにして、普段召し上がらない方でも月に一遍、十日に一遍くらいはワイン飲んでみるか、という方が増えるといいな。

昨夜は当社扱いの「リラックス」のものと、話の種に某量販店で買った激安のペットボトル入りを飲み比べ。中身の見た目はほとんど…いや全く変らないな。でも味は、はっきりと違います。当社の、おいしいですよ。(内心ほっとしたりして!)

ヌーヴォーを楽しむのは、お祭り。安くてうまいワインだったら、他にもいくらでもありますよ。初物を味わい非日常を楽しむために、わざわざ高い航空運賃をかけて運んでくるのです。そこへ「他店では真似のできないような激安価格」を売りにして安値合戦をするってのは、いささか興醒めではないでしょうかね。去年なんて本当にひどかった。

ワインは文化だ!と大上段に構えるほどの気負いはありませんが、こういう扱いをしてほしくないと思います。

ちなみにペットボトルはガラス瓶に対して軽量で丈夫なメリットはありますが、保存性に難があるといわれます。しかしヌーヴォーは基本的に早く飲むものですから、長持ちしなくても特に問題ないということですね。(ヌーヴォーは瓶入りであっても、何年も保存してそう美味くなるものではないので、どんどん飲んでしまいましょう)

ただ、いかにも安っぽいイメージがね…フランスのボジョレー委員会は「伝統を乱す」として今後「ボジョレー」と名のつくペットボトルは禁止する、なんて言っています。私も昨日手に取ってみて、こういうワインもありかなとは思いましたが(紙箱入りは既に当たり前に流通している)名のある伝統ものには、使って欲しくない気持ちもあります。

チーズはいかが (3)食べもの

20101117

当社ではチーズの専門商社「ムラカワ」さんから各種の輸入チーズを仕入れています。小さなロットでいろいろな種類をお取り寄せできます。

その道の専門家の知識には遠く及びませんが、私の好きなものをいくつかご紹介してみましょう。

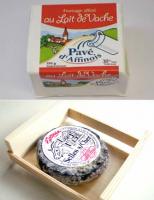

☆パヴェ・ダフィノワ(フランス、写真上)

フランス産の白カビチーズ。paveとは敷石のことですが、四角くて厚みもあり、大きさは花札の箱を横にしたようなくらいですかね。伝統的な産地ものではなくて工場製品なのですが、評判がいいです。

熟成してくると中がトローリとしてクリームのようになり、カットすると流れ出してきます。味は癖がなく優しく柔かく、どなたにもお勧めできます。

「課長島耕作」の作者、弘兼憲史氏はワインの本を何冊も書くほどのワイン好きで知られていますが、彼が好きなチーズとして「賞味期限切れのトロトロになったパヴェ・ダフィノワ」を挙げているのを読んで、わが意を得たり、と思いました。

☆セル・シュル・シェール(フランス、写真下)

フランスのロワール産のシェーブル(山羊乳のチーズ)。大きさは小ぶりのカマンベールくらい。白いチーズの表面に、黒や灰色の粉がまぶされていて、正直なところ見た目はちょっと食欲をそそらない感じ。これは木炭の粉と塩で、カビの自然な繁殖を助けているのだとか。

熟成の具合によっていろいろな姿を見せます。表皮近くはトロトロ、中はまだ硬いくらいの状態で何度かいただきましたが、シェーブル特有の酸味とクリーミーな感じが相まって素晴しい!見た目のグロさとは大違いです。ちょっと値が張りますが…

☆青かびモノも大好きで、ロックフォールもゴルゴンゾーラも好んでいただきます。ともに産地の名前で前者はフランス、後者はイタリアの村名です。料理にもいろいろな形で使われますよね。数多くの作り手がおり、それぞれ味が少しずつ違うと思いますが、そこまではよく知りません。

☆ハーブやガーリックの入ったフレッシュチーズの「ブルサン」は量販店でもよく見かけます。どなたにもおいしく召し上がれると思います。

☆ハード系「ミモレット」は美しいオレンジ色。森喜朗氏が小泉純一郎邸で会談した折に食べ、「ひからびたチーズしか出されなかった」とこぼしたことで有名になりました。18ヶ月くらい熟成したものは、旨味たっぷりです。

何だかポピュラーなものばっかりですけど…お酒は本当は産地を合わせて、なんて言いますが、あまり固いことを言わずに赤ワインでも白ワインでも、日本酒でもウイスキーでも、ご家庭ではいろいろ楽しんでお試しになるといいでしょう。私もそうしてますヨ。

エレガントな警鐘日々雑記

20101116

日曜日は演奏会が、無事終わりました。運命は迫力ある音で扉を叩いていきました。個人的にはまあ小さな事故もいくつかあって、あんまり無事ともいえませんでしたが…来場いただいた900人ほどのお客様に、楽しんでいただけたのではないかと思います。ありがとうございました。

さて昨日はまた東京出張。メーカーさんの特約店会議の中で櫻井よしこ女史の講演を聴く機会がありました。このメーカーさんは講師に著名人を毎回呼ぶのですが、今回はまた屈指のビッグネームですな。

皆さんご存知ですよね…日本テレビ「きょうの出来事」キャスターを長く務め、薬害エイズ問題を厳しく追及したことで名を上げ、今ではもう向かうところ敵なしの感がある保守の論客です。

この方、いつまでもお美しいし、物腰がやわらかくエレガントで、書くものの激烈なメッセージと全くうらはらです。この日も終始優しく穏やかな語り口で、「この国の行方」と題して厳しい警鐘を鳴らしていきました。

現代中国の遠大かつ巧みな国際戦略について、その狙いと背景を明らかにし、日本の取るべき道は何かを説いていきます。まあ中国、考えてることが凄いわ。しかも着々と実績を積み上げています。今ではアメリカしか対抗できる国がないのは誰の目にも明らかですが、いま日本ができることって、何なんでしょうね。

歴史に関する発言も多いし(この日は話題に出ませんでしたが)、この方の国家観には賛同しないという人もおられるでしょう。しかし、とても国家観があるとは思えない場当たり的な政治をもうずっと何年も見せられているわけですよ、私たちは。

せめてこの国を引っ張っていく人たちには、国民の前で堂々と天下国家を論じていただきたいです。

チーズはいかが (2)食べもの

20101114

東京六本木のフランス料理店「ブーケ・ド・フランス」。小さなお店です。

こちらはチーズの品揃えが豊富で、またとても良い状態のものを出してくれることで有名です。噂はかねがね聞いていましたが、先日初めて行ってみました。

定評のある豚肉料理をいろいろと大変おいしく頂戴し、ではデザートの前にチーズをいただきましょう、ということでマダムに持ってきてもらったのがこの写真です。

圧倒的な種類にまずびっくり。どうです普通のお店の3倍以上はあるのじゃないかな。この中から6種類ほどいただきました。

「4ヶ月当店で熟成させた白カビチーズ」は、くすんだ「たくあん」みたいな色で、味も良く言われますが「古漬け」に近い味で、食べた中ではきつい方向の珍味でした(おいしかったですよ)。新しいのも食べましたが、比べると同じものとはとても思えません。

このほか、全部の名前は覚えられませんでしたが、ハードで結構古そうなやつ、シェーブル(山羊乳)、ウォッシュ、青かび、など一通りの種類を試しました。いずれもおいしく、むしゃむしゃとハッピーにいただきました。

匂いのきつい…とよく言われますが、チーズに関しては私は許容範囲はある程度あると思います。本当に凄いやつをまだ経験したことがないだけかも知れませんけど。チーズ以外の発酵食品では、苦手とするものも結構あるのですが。

この手の場面では、いちぢくや干し葡萄などのドライフルーツや蜂蜜、ジャム。お酒でもポルトなどの甘い濃いお酒がよく合います。この日は砂糖をたっぷり入れたデミタスコーヒーに合わせるのを勧められました。これが、なかなか好相性でしたね。お酒が飲めない方にもいいでしょう。

小さいお店では管理がさぞかし大変だろうと思いますが、マダムは「趣味ですから」と笑っていました。こちらのマダムは、そのフレンドリーで素敵なサービスが、業界でも有名な方です。4ヶ月ほど前、食の雑誌dancyuにも彼女の記事がでていました。

チーズだけでなく、肝心の料理もデザートも本当においしかった!とてもいいお店でした。でも、チーズはあまりたくさん食べると腹が張りますな。