焼き牛丼食べもの

20120529

東京に出張したとき、最近あちこちで「東京チカラめし」なる看板を目にします。いや、あちこちどころか見る見るうちに増殖し、たとえば西新宿なんて、角を曲がるたびに遭遇するような印象さえあります。

「焼き牛丼」なる品を売りにしているそうな。焼肉丼ではなく焼き牛丼。興味があったので、先日機会を見て食してみました。並盛280円で味噌汁付き。

キッチンの中を覗いてみると、形の揃った肉をサラマンダーみたいな機械で一枚一枚並べて焼いています。バイト君がフライパンであおっているわけではありません。鍋からよそうだけで済む普通の牛丼と比べると、提供時間は余計にかかります。

出てきたものは写真の通りです。見事に肉だけが、丼を覆いつくしています。タレは甘めで、なんとも言えない微妙な…よくある焼肉のタレとはちょっと違った不思議な味です。ご飯にもしっかりタレがかかっているところが、焼肉丼との違いなのかな。肉のボリュームはたっぷりで、せっせと食べても途中で肉が不足する心配はまずないですね。

かなりアブラっこく、うすら甘いタレのせいもあり途中で飽きを感じます。トッピングに辛口たれとガリが用意されてはいますが、それらを使ってもちょっとくどい。用意されてはいませんが、刻みネギとかワサビとか載せてみたらどんなものでしょうか。

居酒屋「東方見聞録」「金の蔵Jr」などを経営する三光マーケティングフーズ社が昨年始めた新業態です。それこそ全品280円均一とかの激安居酒屋チェーンとして有名ですね。初期費用や仕入価格、運営コストを削って安くモノを売ることはお得意です。

この牛丼?が280円というのは確かにまったく安い。既存チェーンがサバイバルレースを繰り広げている牛丼業界にあえて殴りこむのですから、それなりに勝算は持っているのでしょう。開業から1年足らずで82店舗(同社HPによる)という展開ぶりは率直に凄いと思います。

でもね、もう1回食うかと聞かれれば、私は普通の牛丼を選びますね。ちょっとこのアブラは、おじさんはもういいよ、という感じ。

チャンゴ (2)音楽ばなし

20120528

当時はいろいろと忙しくてじっくり楽器と向かい合う暇がなく、せっかく入手したチャンゴも家に帰ると間もなく物置にしまい込まれ、それ以来15年間日の目を見ませんでした。。

打楽器愛好者は、凝り出すとだんだん手持ちの楽器が増えてくるものです。私もいくつか世界各国の変わった楽器を持っていますが、どんな楽器も必ず一度は人前での演奏で使うことをポリシーにしています。しかしチャンゴだけはパッと用意しパッと叩くわけにいかず、長年の宿題になっていました。それだけに春香でチャンゴを(しかも盛大に)使えることを、大変嬉しく思っています。

この公演のために東京で個人レッスンを受け、あわせて楽器の状態も見てもらいました。手の動かし方や筋肉の使い方が、普段馴染んでいるクラシックの打楽器と全然違っており、難しい。先生から韓国独特のリズムの取り方について、短い時間でしたがいろいろと興味深いお話を聞きしました。

・リズムの基本は円運動。

・すべてに陰と陽がある。一本調子の演奏では韓国のリズムにならない。

・リズムも強弱も4小節あるいは4拍をサイクルとして循環する。

高木東六さんは韓国の民謡などを研究してこのオペラに使っているわけですから、当然わざわざオーケストラに採用した民族楽器チャンゴは韓国っぽく演奏したいです。今回私たちが参考にさせてもらっている過去の公演の音源は、少なくともチャンゴに関しては全然韓国っぽくありません。

春香のチャンゴの譜面を眺めてみると、リズムの考え方をどう応用していけば良いのか、私にも少しは見えてくるものがあります。問題は、それを音にする技術。もう本番まであまり日がありませんが、自分に納得のいく演奏ができますかどうか。

入場券はまだいくらか残っているようです。稽古でお聴きするソリストたちの歌唱、大変素晴しいです。滅多に演奏されない叙情にあふれたオペラを、この機会に体験してみてはいかがでしょう?チャンゴの音も聴いてみてくだされば、嬉しいです。(私はオケピットなので客席からは見えませんが、舞踊の人たちがステージでチャンゴを叩く華やかな場面が少しだけありますよ)

*****************************************

オペラ「春香」公演

6月3日(日)15時開演 長野県伊那文化会館

指揮 河津政實

演出 坂井宏光

独唱 永吉伴子、布施雅也、須山智文、藤森秀則、唐沢澄恵、奥村桂子

合唱、舞踊、オケ、いずれも地元の人たちです

全席指定 S席4000円、A席3000円

関連リンク: 伊那文化会館イベント案内「春香」

チャンゴ (1)音楽ばなし

20120524

伊那でオペラ「春香(しゅんこう)」の公演が近づいています。韓国に伝わる悲恋物語を題材に高木東六さんが戦後まもなく作曲したオペラです。伊那フィルがオーケストラを担当しますが、オペラ初体験の私たち、正直申して苦戦中です…すべてが歌とともにあるオペラのオケには、普段のコンサートとはまた違った「勘」が求められ、なかなか難しい。

「春香」にはさまざまな打楽器が使われていますが、大きな特徴は韓国に伝わる太鼓「チャンゴ」が大活躍することです。韓国に行かれた方は、民俗村などでご覧になったことがあるでしょうか。

今回使う楽器は私の個人所有物で、15年前に初めて韓国旅行した際、ソウルの楽器店で悪戦苦闘しながら買い求めたものです。

80年代後半、「サムルノリ」という4人組の韓国打楽器グループの演奏を直に見る機会がありました。チャンゴを始め、ケンガリ、プク、チンという銅鑼や太鼓を使った合奏で、その複雑なリズム、激しくダイナミックな響き、そしてステージ中を所狭しと跳び回る(形容ではなく、本当に跳び回っていました)パフォーマンスに驚嘆し、たちまちファンになりました。

この日の演奏は評判を呼び「サムルノリvsサントリーホール」と題してレーザーディスクに収録され、ソニーから発売されました。彼らはこの頃しばしば来日しており、何度かライブを見に行き、ミーハーにも飛び入りで一緒に踊って握手してもらったこともあるのですよ。写真はサムルノリのリーダー、金徳洙(キム ドクス)氏です。彼のチャンゴは、まさに鬼神の技であり、魂の響きを感じます。

こうしてサムルノリファンになった私が、10年後に商工会議所青年部の旅行でソウルを訪れたとき、チャンゴを入手しようと躍起になったのも無理はないことでしょう。半日の自由行動時間があったので、ホテルのコンシェルジェに楽器店のありかを聞いて一人で街に出かけました。

あるはずの場所に店はなく、1時間近く探し回ってようやく見つけた小さな太鼓店。チャンゴはたくさん並んでいますが、ミヤゲモノみたいなチャチなやつではなく、プロ用の本格的なものを買いたいし、叩き方もせめて撥の持ち方くらいは教わりたい。お店のオバサンは日本語はもちろん英語も全く駄目で、弱ってしまいました。

オバサンが思いついて日本語のできる知人に電話をかけ、その人に受話器越しに通訳をしてもらい、ようやくプロ用だという品を選んでもらうことができました。幸いそう高価なものではなく、チャンゴに加えてプクというもう1種のサムルノリ太鼓もあわせて購入し、仲間に呆れられながら巨大な包みを機内に持ち込んで帰国しました。

カッコウの里日々雑記

20120522

5月になるとこの辺ではカッコウが鳴き始めます。それも、とんでもない時間に。

カッコウが鳴くのは普通は早朝からだと言いますが、家の近所のカッコウは以前からとっても早起きでした。まさに草木も眠る丑三つ時、午前3時頃になると「cockoo,cockoo,」とでかい声で鳴き始め、周囲の人はみんな何事かと目を覚ますのです。それがまた何十分も鳴き続けていまして。たぶん何羽もいたわけではなく、一羽の仕業と思うのですがね。

ここ2年くらい彼は(彼女かも?)姿をひそめていたのですが、一昨日の夜12時半頃に突然鳴き始め、これには驚きました。延々と鳴いているので、どこで鳴いているのか子供を連れて声を頼りに探しに行ったくらいです。例の公園の、この木とまでは突き止めました。もちろん真夜中ですから鳥の姿まではわかりませんが。

昨夜はさらに早く、夜11時に鳴き始めましたよ。こうなるともう「早起き」という範疇を超えてしまいますね。日が出るまで夜通し鳴き続けているわけではないのは幸いです。

何年か前、日銀松本支店の支店長が駒ヶ根で講演しました。地域の特色を生かしたまちづくりに話が及び、「都会人はカッコウのいる環境にとても憧れを感じている。カッコウの鳴く街を何か題材にしたらどうか」ということを言われました。

これは、目からうろこでした。カッコウは私たちにとってはあまりにも日常的で、その存在に大して特別なものは感じていないのです。しかし確かに爽やかな高原のイメージにはぴったりだし、なるほどその声にものどかな癒しを感じさせるものがあるといえるでしょう。深夜に街に響き渡る大声で鳴くのでなければ。(繰り返しますが、一羽だけ夜型のカッコウがいるという話です)

観光やIターン促進のネタにカッコウを使っているところがどこかあるでしょうか…?イメージ作りにカッコウが一役買ってくれるのであれば、面白いことだと思います。カッコウのゆるキャラとか、作るのもいいかもしれません。

クラシックの世界で、カッコウは三度音程(ミ・ド)で鳴くのか四度音程(ファ・ド)で鳴くのか、という話題があります。カッコウの鳴き声を模したフレーズは昔からいろいろな曲に出てきます。ベートーベンは「田園交響曲」の中で三度でカッコウを鳴かせ、誰もがご存知の「カッコーワルツ」でもカッコウは三度で鳴いています。カッコウは長い間ずっと「三度で鳴くもの」ということになっていました。

ところが作曲家マーラーは交響曲第1番「巨人」(去年伊那フィルで演奏しました)でカッコウを四度で鳴かせ、音楽史上のちょっとした事件と言われています。どこが事件なのかここでは書ききれませんが、近所の早起きカッコウは、私の耳には間違いなく四度で鳴いていると聞こえます。ベートーベンにお聞かせしたいです。

金環食日々雑記

20120521

今朝はいいお天気で本当によかった。一部曇りの地域もあったようですが、大方の場所では、珍しい天体ショーを楽しむことができたのでは。

我が家も7時前くらいから、子供がどこからかもらってきた観測板を一家で使いまわし、代わる代わるお日様を見物(観測?)しました。ご近所でもあちこちのお宅で、家の前に出て空を見る様子が。

小さい頃に愛読していた宇宙の本に、皆既日食と金環食の写真が大きく載っており、いつか見てみたいものだとずっと楽しみにしていました。写真では金環食のリングがとても美しく、「昼間の暗闇に浮かぶ太陽」を勝手に夢見ていましたが、実際は少々薄暗くなるくらいで、少年の日のイメージとはだいぶ違いました。

小穴を開けたボール紙を通して紙に投影する観察手法はよく知られています。林の木漏れ日が同じ現象を起こすとTVで見ましたので、近所の公園へ行ってみました。その様子は写真の通りです。太陽の位置が低く角度があまりなかったため、真ん丸な光輪が重なる幻想的な影とはいきませんでしたが、ユニークなイメージでした。人の影もちょっと頭の方がぼやけていました。

鳥や動物が怯えて大騒ぎするかとちょっぴり期待しましたが、これは、期待はずれ。しかし昔の人は、こんな眩しいものを見てよく金環食だってことが分ったものですな。

私にとって実際に見た感想は「おお、なるほど」というくらいで、大スペクタクルや神秘体験ではありませんでしたが、これを見に地球の反対側までわざわざ飛んでいく天文ファンも大勢いるのですからね…かくも珍しいものを自宅で見られる幸運に立ち会えた事実そのものが、満足です。どうですか、そういう方も多いのではないでしょうか?

通報しちゃうぞ日々雑記

20120517

いや、冗談だろうと思ったのですが。。

--------------------------------

(毎日新聞)「通報制度」など大阪府市独自策

(前略)一方、大阪府市エネルギー戦略会議は15日、独自の節電策を提示した。照明が明るすぎるオフィスや店舗を住民が見つけて通報し、中小事業者に節電を促す「節電通報窓口」の設置や、真夏の午後に役所を閉めて節電するなど、家庭や事業者、官公庁などを対象に計約110万キロワットの節電を目指す。

--------------------------------

隣人監視組織!すごいですね。こんなこと本気で考えてるんだ…

ウィットに富んだ嘘ニュースを掲載して人気のサイト「虚構新聞」に数日前載った記事が、何と実話になってしまうとは。まだ(案)の段階でしょうけれど。

だいたい照明が明るすぎるオフィス、って何よ。私の身の回りにもありますよ、天井をびっしり埋めつくした蛍光灯が昼間から煌々と輝くドラッグストア。店の前を通るたびに気になって仕方がありません。だいたい昨年夏にも論議を呼んだ○○○○屋さんはどうなんでしょ?照明は外から見えますが、目には見えない冷房の温度なんかはいいのでしょうか。

大飯原発の再稼動をめぐって是非が厳しく問われていますね。再稼動しなかったとき、この夏、関西電力エリアの電気がきちんと供給されるのか、論点になっています。私は素人だし専門的なことはわかりませんが、原発稼動抜きでは相当な(身を削るような)電気使用カットをしなくては間に合わないのではないか、という印象は持っております。長期的な話は別ですよ。

それが「通報しちゃうぞ」システムにつながるとは、共産主義国も真っ青、その短絡ぶりに驚いてしまいます。大阪のオバチャンたちが目を皿のようにして、電気を無駄遣いしている事業所を探す様子が頭に浮かんで…

真夏の午後に役所を閉めて、ってのもなかなかですね。日本もラテンの国に倣ってシエスタ導入だ。長い昼休みには府や市の職員みんなが冷房の効いた家に帰って甲子園中継を楽しめば、きっとかなりの節電になるでしょう。それよりも夏休みをまとめて取って、涼しい信州へ避暑にお越しになればいいと思いますよ。

この8月、二日間ほど大阪方面に出かける用事がありまして、暑がり汗かきの私は今から戦々恐々としています。

ぎたろう軍鶏食べもの

20120513

仲の良い友人たちと年に数回、食事会をやっていますが、先日は銘柄鶏をたらふく食べる機会に恵まれました。その名は「ぎたろう軍鶏」。

当地から1時間ほどの辰野町で林さんという方が生産しています。昔はカタカナで「ギタローシャモ」といったのではなかったかな?だいぶ前からその名は高く、都会の高級レストランなどでも使われています。

鶏二羽分の肉(モモ、胸、笹身、手羽)とレバー、砂肝が届き、七輪に炭を起こして焼鳥に。レバーは自己責任でナマでいただきました。

まずこのレバーのおいしかったこと!何の臭みも血の味もなく、濃厚でありながら透明な質感。口の中で溶けていきます。

肉の方は大ぶりにゴロゴロとカットされたやつで、キュッキュッと口の中で音がするような歯ごたえ。それぞれの部位の異なる食感を楽しみながら、味の濃い鶏肉の旨味を満喫しました。焼くのは自分たちですから、焼き具合に堅いことを言うのは無しにして。でも少々焼きすぎたって、もとの鶏の味が強いので大変ウマかった。

この夜は友人宅の小屋をお借りして、時間無制限、高歌放吟、ビール、ワイン、日本酒、焼酎が次から次へとカラになりました。このメンバーで飲むといつも、ついつい飲みすぎてしまいます。イタリア産の少々タンニンのきつい赤ワイン(チェスコン ラボッソセレクション)が、とても良く合いましたな。

関連リンク: 信州 ぎたろう軍鶏のホームページ

テルマエ・ロマエ読んだり見たり

20120508

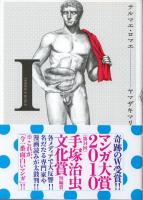

いまちょうど映画が公開中で、TVや新聞雑誌で盛んにパブリシティが行われています。阿部寛主演の映画は観ていませんが、その前から大変評判だった原作(ヤマザキ マリ)のコミックは読みました。2010年度のマンガ大賞を受賞し、現在4巻が刊行されています。

主人公ルシウスは、古代ローマの浴場設計技師。入浴中にたびたび、現代日本の風呂場へタイムスリップしてしまいます。そこは銭湯、露天風呂、家庭の浴室、システムバスのショールーム、スパーランドなどありとあらゆる風呂という風呂。そこで彼が見たものは、信じられないような快適で機能的なお風呂や周辺グッズの数々でした…

ルシウスは言葉も通じない異次元空間の日本で、フルーツ牛乳や温泉玉子の美味さ、露天風呂の心地よさ、ハンドシャワーや布アカスリ、シャンプーハットなど、見るもの触るものすべてに驚嘆します。(古代ローマでは、金属製のヘラでアカスリをしていたんだそうな)我々ローマ人は世界を制覇した偉大な民族であるはずなのに、卑俗な隷民にすぎない平たい顔族(日本人のことを彼はそう呼んでいる)たちの持っている風呂文化の、何と素晴しいことよ!

1回当たりのタイムスリップの時間はそう長くありません。元の世界に帰ったルシウスはその都度、日本で見聞したさまざまな風呂文明を古代ローマに持ち込み(模倣し)大評判を取り、皇帝ハドリアヌスお抱えの浴場技師へと出世していきます。仕事熱心なあまり妻と不仲になったり、政権抗争に巻き込まれたり。

ルシウスと現代人のとんちんかんなコミュケーションの可笑しさ。そして誇り高いローマ人のルシウスが、我々「平たい顔族」にとってはごくありふれた大衆文化を前にして敗北感に打ちひしがれる様子は、私たちの内なる優越感をくすぐります。

日本人の風呂好きは世界に冠たるものだそうですが…温泉に行ってもカラスの行水で、すぐに浴場から出てしまう私には、その魅力は正直よくわからないのです。風呂上りのフルーツ牛乳は、もう何年も飲んでいませんが、おいしいと思いますけどね。

大荒れ日々雑記

20120507

GW後半は曇りがちではあれど、何とかもつのではと思っていましたが、駒ヶ根でも6日は未明から一日中雷が鳴り響き断続的に激しい雨が降る、おかしな天気となりました。この天気が連休の最終日でまだ良かったということでしょうか。

ついこの間、竜巻の話を書いたばかりですが、昨日の大きな竜巻には驚きました。今回は多くの人が動画を撮影していたおかげで、私たちにもその破壊力がまざまざと伝わりました。カメラを回していた人の中には、よくまあ無事だったというような人も大勢いましたな。

ぐるぐるひらひらと飛んでいる瓦礫の破片、あんなものが頭にでも当たったらイチコロですよ。TVで、飛んできた木っ端が室内の壁にぐさっと突き刺さっているのを見て、ぞっとしました。

我が家は標準的な民家の強度よりも頑丈な造りになっているはず(設計士さんからそう聞いている)なのですが、それを信頼したとしても窓のある部屋では駄目ですね。

北アルプスでは、高齢者の登山客が相次いで遭難しました。中でも北九州の6人グループは、この時期の高山に登るにはあまりに軽装で、お気の毒ではありますが無謀と言われても仕方がありません。まだまだ雪に覆われた山を麓から毎日見ている私たちからしてみれば、天候の急変があったとはいえ、長袖Tシャツに雨合羽なんて、結果論ではなく首を捻ってしまいます。(とりわけ、寒がりの私は)

今年は曜日回りが良く例年にも増して大型の連休でしたが、どうも後味の良くないものになりました。普段なら連休最終日は渋滞のニュースであふれているのに、文字通り吹き飛んでしまいました。どこへも出かけなかった私にとっても、出不精の言い訳になりましたかね。

歌の時代(青春の’80)音楽ばなし

20120504

お天気が心配された連休ですが、当地は日中は雨らしい雨も降ることなく、穏やかな休日となっています。写真は4月28日にちょっと書いた、中沢のハナモモの様子です。美しい!

さて、昨夜ダラダラとTVを観ていたら、「J-POP青春の'80大集合」なる歌謡ショーをやっていました。番組の途中からでしたが、思わず引き込まれて観てしまいました。

前半は当時「レッツゴーヤング」で活躍した往年のアイドルたち(今見れば…いささか痛々しさを感じないでもない)、後半はハウンドドッグ、大橋純子、五輪真弓、世良公則ら実力派がじっくり聴かせました。どの歌も私が高校生だった頃の歌ですわ、これは懐かしい。

あのころ歌番組「ザ・ベストテン」が毎週毎週ヒットチャートを発表して高い視聴率を稼ぎ、まさに歌謡曲の全盛時代であったと思います。眩しいアイドルたち、そしてシンガーソングライターが台頭し始め、今日ではほぼ絶滅したと思われる?フォークソングにもまだまだ勢いがあったよき時代でした。

いまの歌謡シーンを代表するといったら、AKBや嵐、アニソン、K-POPといったところでしょうか。しかし彼らをして「歌の時代」だというのは、相当な違和感があります。無知ゆえに極論すれば、彼らが受けているのはイメージやキャラクターであり、歌ではないと思えます。

当時も今も歌謡曲に疎い私ですが、それでも昨夜出てきた歌は、今どきの歌よりもずっと多種多様な情感を表現しているような印象があるんですよね。今の歌だってそれはたくさんのものを歌おうとしているのでしょうけれど、表現の幅はずいぶん狭くなってしまっているんじゃないか。

ところで先ほど、往年のアイドルをいま見るのが痛々しいと書きましたが、ルックスはともかくとして、歌手が年齢を重ね、若かった頃のような声が出せなくなってしまった…というのはよくあることです。もちろんクラシックの世界でもあります。

私は高校生の頃からある歌手のファンなのですが、ずっと歌唱力に定評のあるその人が、最近は精彩を欠いているような気がしてなりません。一年ほど前にテレビで見ていて気づきました。伸びやかな高音も色あせてきましたし、自己模倣ではないかと思わせる持って回ったような歌いまわしも気になっています。じょうずにカバーしており、誰にもわかるような形で現れているわけではありませんけど。

まだ実演で聴いたことがなく、去年、コンサートに行こうと思えば行く機会がありましたが、初めてライブにふれた結果が失望になるのが何だか怖くて、ついに足が向きませんでした。歌には長い人生を経て初めて可能になる、深い表現というのもあります。かつての歌はCDやビデオで聴けます。今のこの人でなくては歌えない歌をこそ、ぜひナマで聴きたいと思っているのですが、我儘でしょうか。