クレープ店大盛況食べもの

20220531

駒ヶ根で、4月にオープンして以来、大人気を博しているお店があります。それはクレープ屋さん。はて世間でクレープが流行ったのは一体いつ頃のことか。忘却のはるか彼方、数十年は前のことだと思うのですが、なぜ今、クレープなのでしょう?

このお店はres T artといい、リスタートと読むのかと思っていたら「レス・ティ・アート」だそうです。駒ヶ根駅すぐ近くの路地、居酒屋だった店舗をほぼ居抜きのまま使って、テイクアウト専門のお店を開いています。写真のように、のぼり旗がなければ一見でクレープの店とはわかりません。種類はたくさんあり、また有料無料のトッピングなどを選べます。甘いものだけでなく食事になるようなものもあり、選択肢は結構ありますね。

この写真を撮ったのは4時過ぎで並んでいた人はまだいませんでしたが、お店に行くとき親子連れ一組と女子高生一人がクレープの袋を下げて歩いているのにすれ違い、5分ほどして別のところでクレープを歩きながら食べている女子高生を目撃しました。GW中、私の姪は買うのに2時間並んだそうです。伊那市からも電車に乗って買いに来るとか。

開店当時、広告らしいものを全然目にしませんでした。にもかかわらずすぐに行列店となったのは、インスタグラムによる口コミの威力だと聞いています。今どきのマーケティングですね!

いろいろなところで話題を呼んでいて、市街地活性化の核店舗じゃないかとも言われています。高校生たちが街を歩くきっかけになっていると市役所などでも評判だそうですよ。こういうものですから流行りすたりも当然あるとは思いますが、時代の先端とはあまり思えないクレープという素材がこうした人気を集めていることは愉快です。(当社の材料もたくさん使っていただいています)

おじさんの頃は大学への通学途中に「マリオンクレープ」があって、数十種類のカラフルなサンプルが並んでいました。なかなか勇気がなく、一度も購入したことがありません。今なら買えますよ!飲んだ帰りに妻へのお土産に時々買ったりしています。このお店の繁盛から、いろいろなヒントを貰えるような気がしませんか。

ウインナガラ ご報告音楽ばなし

20220530

昨29日、駒ヶ根での伊那フィル公演「ウィンナ・ガラコンサート」が500名ほどのお客様を迎えて行われました。来場された方々に御礼申し上げます。

今回はコンサートの構成や選曲、ソリストの人選など、企画のほとんどを私のやりたいように(!?)させてもらいました。任せてくれたオケの仲間には感謝、だからこそ成功に向けてはいつも以上に期するものがありました。おかげさまで好評をいただけたようす。

今回の目玉である今牧香乃さんの素晴らしい歌声は会場の人をもれなく魅了したことでしょう。「歌」と合わせることの難しさを体験するのは私も初めてではありませんが、少ないリハーサルの中で今牧さんの歌にオケが(私が)少しずつ寄り添えるようになっていき、本番ではまあ許容されるかな…くらいにはなれたでしょうか。

ホルン協奏曲のソリストM君の演奏は堂に入ったもの。楽しさあふれるステージとなり本人も満足だったと思います。有志が参加してくれたエル・システマ駒ヶ根子どもオーケストラの子供たちは、こうもりや皇帝円舞曲のタメやテンポの変化に頑張ってついてきてくれました。ウィンナワルツの特徴あるリズムは、今回ゲストコンサートマスターをお願いしたF先生のご指導でめきめき雰囲気が出て、こんなに面白かったのかと私たちにも発見でした。

曲と曲との間を地元CATVの女性アナと私のお話でつなぎました。指揮とトークの二役は準備が大変ではありましたが、私がしゃべりすぎてウザがられることも(たぶん)なく、何とか恰好はつきましたかね。

今回は自画自賛満載の記事で申し訳ありません。コンサートがうまくいったので、嬉しくて。お許しを。いろいろ苦労された実行委員の皆さん、文字通り本当にご苦労様でした。

18日の記事で書いたダウト。チラシにはヴァイオリンの写真がありますが、当然ついているはずの「駒」(写真下、弦を張っている白い板)が何故か写っていません。つまり、駒が無え公演、てことで。チラシを作成したT君(管楽器奏者)は、狙ったものではない、と言ってました。

関連リンク: 今牧さんの歌声響く 伊那フィルコンサート(長野日報)

大統領信州サーモンを食す食べもの

20220526

長野県の特産として開発された信州サーモン。関係者のご努力によって品質も向上し県内各地で消費されていますが、それがバイデン大統領歓迎夕食会に供されたとのことです。

-------------------------------------

(NBS長野放送)24日まで日本を訪問したアメリカのバイデン大統領。両国の親睦を深める夕食会で、「信州サーモン」が提供されました。(中略)23日行われたバイデン大統領と岸田首相の夕食会。日本庭園などを眺めながら裕子夫人のたてたお茶を楽しんだ後、夕食を共にしました。その夕食会で提供されたのが信州を代表する養殖魚「信州サーモン」です。

会場となった八芳園の担当者:

「『サーモンを提供してほしい』と依頼され、『国産で良質なサーモンを』とシェフが選びました」

-------------------------------------

VIPをもてなす食事は、相手の好きなもの苦手なものなどを考慮し何度も検討が重ねられて決まります。バイデン大統領が鱒を好むとの事前情報があったようで、このような場に淡水の養殖魚である信州サーモンが選ばれるというのは珍しいことだと思います。

海のない信州では、他県からのゲストにお刺身を供する場面でよく使われるようになりましたが、東京や他の地域で使われている例はまだまだ少ないのでは。八芳園の人が信州サーモンをわざわざ指定してくれたことは、地元の食に関わるものとしてたいへん嬉しいことです。

信州サーモンはニジマスとブラウントラウトをバイオ技術を使って交配したもので、私も何度も口にしていますが、ねっとりした脂が特徴だと思います。当日はムニエルで提供されたとのこと。

今はコロナで減産となっているらしいですが。今回のことで全国的に知名度が高まり、需要が伸びるといいですね。

大伐採作業進行中日々雑記

20220523

我が家のご近所のお寺が境内に立ち並ぶ杉の木を大規模に伐採していて、街の話題になっております。。

街中にあるお寺としては見上げるような巨木が茂り、それは壮観ではありましたが、カラスの棲家になったり枯葉や枯れ枝がたくさん出たり、不都合もあったことは確かです。強風の吹き荒れた翌朝などは杉の葉があたり一面にうず高く(ちょっとオーバー)積もったりして、お寺さんも気にしていたのでしょう。

それに杉の木は放っておけばどんどん高くなり、時がたてばたつほどいざ切ろうとしても大変な苦労をすることになります。切るなら今のうち。下の写真に黒い板塀が写っていますが、私の子供の頃からずっとある板塀がさすがに傷んでひどい状態になっていて、実はこれを建て直すのにとても邪魔、ということもあるようです。

こんな巨木をどうやって切るかご存じでしょうか。まず大きなクレーンで木の先端部分をホールドし、高所作業車などを使い邪魔な枝を打ち落としてから上から三分の一ほどの幹を電気ノコでカットし、クレーンで地上に慎重に下ろします(写真上)。次の三分の一も同様。最後に地面すれすれの根本から切り取り、切り株だけが残ります。これは簡単には除去できない、当分そのままでしょう。

地上にはチェーンソーを持った別の作業員が何人も待ち構えていて、わさわさしたたくさんの枝をあっという間に落とし、丸太にしてしまいます。丸太と枝をそれぞれ重機でトラックに載せればできあがり。手際の良さにあきれるほどです。御柱祭は終わったばかりですが、次回の御柱に使えそうな木が何十本もできました。

この写真はまだ作業二日目のもので、このあと何日かかけて残っている木をさらにごいごいと切り倒し、今まだ作業中です。お寺の裏手のものまでどんどん伐採していて、あと数日もあれば本当に様変わりするでしょう。いくらかは残すのかもしれませんが。

もったいないような気もしますが、仕方がないですね。毎朝カラスのギャアギャアいう声で起こされていましたが、今のところカラスはもちろん、他の鳥の声もだいぶ少なくなりました。寂しいような、ほっとするような。

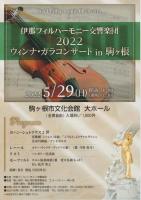

ウィンナ・ガラコンサート音楽ばなし

20220518

来週末、駒ヶ根で演奏会を行います。今度は「ウィンナ・ガラコンサート」と題して、ヨハン・シュトラウスのワルツやオペレッタほか、ウィーンにゆかりのある曲を集めてお送りします。

ガラコンサートとは「祝祭的な顔見世興行」というような意味です。楽しく親しみやすい小品を集め、ソリストを招いたりしてリラックスして聴いていただけるような演奏会です。お正月に行われるウィーン・フィルの「ニューイヤー・コンサート」と同じ趣向と思っていただければ。「祝祭」の内容によっては聴衆にも正装が求められる場合もありますが、今回はもちろん普段着でOKです。

今回は伊那市出身の新進ソプラノ、今牧香乃さんをお迎えしてシュトラウスやレハールらのアリアを歌ってもらいます。今牧さんは現在藤原歌劇団などで活躍中の人で、これまで何度か彼女の歌を聴いたことがあり、いずれ伊那フィルで共演してみたいとかねがね思っていました。声量も表現も素晴らしいです。

それから団員M君がソロを務めるモーツァルトのホルン協奏曲。自動車販売会社社長をつとめ、なおかつオケでは運営委員長の要職にありながら、演奏技術向上へのたゆまぬ努力でメンバーの尊敬を集めています。

「こうもり」序曲や「皇帝円舞曲」、またウィーンとつながりの深かったハンガリーということでリストの「ハンガリー狂詩曲」など、どなたにも楽しめる曲を集めております。通常練習はあと1回を残すだけですが、まずまずの仕上がりになっているかと思います。ぜひご来場いただければ幸いです。

---------------------------------------------

伊那フィルハーモニー交響楽団駒ヶ根公演

「ウィンナー・ガラコンサート2022」

5月29日(日) 14:00開演 駒ヶ根市文化会館大ホール

曲 目

モーツァルト ホルン協奏曲第2番変ホ長調

リスト ハンガリー狂詩曲第2番

J.シュトラウス 「こうもり」序曲、チャルダッシュ、皇帝円舞曲

レハール 「メリー・ウィドウ」ヴィリアの歌 ほか

今牧香乃 (ソプラノ)

松井秀之 (ホルン)

春日俊也 (指揮)

入場料1000円 全席自由

----------------------------------------------

ところで、実はこのチラシにはダウトがありますが、それが絶妙のシャレになっていることにお気づきでしょうか?(「アンネポルカ」のことではありません)

ピザパーティー食べもの

20220516

連休中、きょうだいたちが久しぶりに集まりました。ピザ窯を引っ張り出して庭でピザパーティーを。

この窯は弟がどこからか入手したものです。鉄工所の方が手作業で作ったものですかね?ご覧の通り、石窯ではありませんが、薪を燃やしてなかなか本格的にピザを焼くことができます。火を起こして一通り燃焼させ「おき」になったくらいが頃合いだという話です。

台は当社扱い「デルソーレ」のもの。チーズやらシーフードミックスやらサラミやら、ほとんどの材料は会社の倉庫や冷凍庫で調達できます。

あれやこれやといろんな具を載っけ、どんどんと焼きあがります。参加者9人でしたが、ピザはお腹にたまりますから(それに、ついついチーズを余計に載せてしまうし)残念ながらそんなには食べられません。ピザ以外のものも用意しますしね。

子供だった息子らや甥姪たちが成人して酒飲みになっていきますから、アルコールの方は消費量が増加の一途です。今回も缶ビールの他に日欧商事さんのお手軽なスパークリングワイン「ヴァッリ・ブリュット」を4本、日本酒1本を空けましたから、末恐ろしい。

ヴァッリは大変お値打ちなデイリーワインで、私の身近にもファンが何人もいらっしゃいます。ケース購入の方には特価で販売しています。パーティーや野外呑みにおすすめです。

連休は大して出かけることもありませんでしたが、こうして親類が集まるのはとてもいいですね。やっぱり、人は集まってナンボですよ!

御柱 上社里曳き(2)日々雑記

20220508

これはやはり、メドデコを左右に振って1本ずつ通してゆくのです。鳥居周辺にはメドデコを振るための命綱を引くスペースは少なく、また鳥居が坂を上った最も高い場所にあるため、TVで見るだけでも相当な難所であることはわかります。

少しずつ少しずつ、数十㎝単位で慎重にメドデコを振りながら柱を通してゆきます。てっぺんに乗っている人が鳥居に頭をぶつけては(それどころか、鳥居との間に挟まれたら大けがの危険もある)大変ですからね。手に汗握ります。御柱が無事に鳥居をくぐり抜けていき、拍手が沸き起こります。

さて二日間ですべての御柱がお宮の中に到着し、三日目はいよいよ御柱を立てて据え付ける「建御柱」です。斧係の人たちが柱の上部を円錐形にそぎ落とし、何本ものロープをかけ大勢の乗り手を載せて、人力で巻き取り装置を回して少しずつ柱を立てていきます。クライマックスです。

これまで御柱を曳いてきた大勢の氏子たちが見守る中、盛大に木遣り歌と喇叭が鳴り響き、次々と見事に立ち上がる御柱。湧き上がる拍手と万歳。この三日間、消防喇叭を何百回聞いたでしょうか?何だかあの響きが頭から離れません。

これだけの大作戦、残念ながら事故がつきものです。メドデコが鳥居をくぐるとき、ある柱は通過した後で左右の命綱を引くバランスが崩れ、メドデコが横倒しになってしまいました。上の柱からは何人もの乗り手が落下し、下の柱には下敷きになった人が出て、翌日の新聞によれば怪我人数名、うち重傷者一人、ということでした。

建御柱でも前宮一の柱、途中で柱が大きく横に振れてしまい、TVを見ていてあわや大事故かと思われました。中継画像がすぐに切り替わり、その後どうなったかが報じられないまま私も出かける用事の時間となりました。後で聞くと幸いに怪我人は出ず、仕切り直しは乗り手を載せずに柱を立てたとのこと。

場合によっては大惨事になりかねない事故で、事なきを得て本当に良かった。建御柱では過去に何度も事故が起き、亡くなった人も出ています。

コロナの厳戒下行われた祭典。諏訪の人にとっての御柱祭は(まあ、全員ではないにしても)我々が想像するのと重みが違うでしょう。木落としができなかったぶん、里曳きに力が入ったことと思います。他地区からの見物客を断り参加者も制限された今年の御柱ですが、次回はぜひ本来の形での熱狂を現地で見てみたいものです。まだ来週には下社里曳きもありますぞ。

御柱 上社里曳き(1)日々雑記

20220505

連休後半。諏訪では御柱祭の「里曳き」という大イベントが3日間にわたって行われ、地元CATVで一部始終を延々と生中継しました。私はそのほとんどを自宅のTVで見物するという(もちろん途中中断もたくさんありましたが)まことに穏やかな連休を過ごしました。

御柱祭は大迫力の木落としが何といっても有名で、私も過去にお招きいただき現地で観覧したことがあります(このブログを始めてすぐ記事にしました)。今回はコロナ対策のため残念ながら木落としは中止となり、トレーラーで御柱を運びました。関係者の落胆はいかばかりかと。

木落としのひと月後、御柱屋敷と呼ばれる広場に安置していた御柱を諏訪大社まで運び(引っ張り)お宮の四方に建てるのが、里曳きです。諏訪大社上社の本宮と前宮それぞれに4本ずつ、合計8本の巨木が街中を行進する賑やかな行事です。私はこれまで馴染みがありませんでしたが、なかなかのスリリングな道中で興奮しました。

御柱の前後左右に斜めに立つメドデコと呼ばれる角のような棒に何人もの人が乗り、オンべを振って気勢を上げます。それぞれの御柱を担当する地区それぞれのカラフルないで立ちも相まって、まことに華やか。しかし10㌧~15㌧もの重さの御柱を何百人もの人が引っ張って運ぶのは簡単なことではありません。

スタートしてすぐ、安国寺交差点でほぼ直角に曲がる難所。メドデコを左右に振って柱の重心を小刻みに動かしつつ、梃子で御柱の向きを少しずつ変えていきます。柱を引っ張る綱の向きも細やかなコントロールが必要です。(短い柱の場合は一気に曲がっていました)

もっとすごいのは、いよいよ御柱を神社境内に運び込むときです。前宮は300段の石段を一気に登っていきます。左右の道幅はわずか。そして前宮も本宮も二基の鳥居をくぐっていきますが、V字に延びるメドデコ(明らかに鳥居の間口より大きい)を人を乗せたまま通過させなければなりません。いったいどうやるのか?