シン・ゴジラ読んだり見たり

20160819

大評判になっていますね。私も世間に遅れてはならないと(!)夏休みに観に行きました。

たいへん面白いです。既に多くの人が論評していますし、共通点が多いとされるエヴァも観ていない私が書けるようなこともないのですが、ほんの一言、感想だけ。(ネタバレは、しないつもり)

○とにかく展開が早い。退屈しているヒマもない。早口。膨大な登場人物。覚えきれない

○全弾命中!ゴジラに立ち向かう自衛隊の雄姿。一年前に富士総火演で本物を見ている私には、そのときの記憶がよみがえり、まことに圧巻でした

○廃墟、瓦礫の映像が凄い。気が遠くなりそう。東日本大震災を踏まえた描写(重機はまさにそのシンボル)

○日本政治・官僚機構への厳しい皮肉と賞賛。事件は現場で起こり、映画は会議室で起こる

○ヒロインは石原さとみではなくて市川実日子との意見が多い。私も同意します

○蒲田くん、品川くん、グロ可愛い

○何と言っても電車ですよ、電車! もう、最高

これだけを読んでも、読者の皆様には何のことかわからないと思います。ぜひ映画館へお運びを。

関連リンク: 映画『シン・ゴジラ』 公式サイト

怒りのデス・ロード読んだり見たり

20160218

東京出張で泊まりのとき。たまに時間があると夜から映画を観に行くのです。この間は、いま話題の「オデッセイ」を観ようかと思っていたのですが、昨年見逃していた「マッドマックス4~怒りのデス・ロード」をアンコール上映していることを知り、そちらを観てきました。結論を申しますと、大いに満足しました。

私がふだん観るタイプの映画ではありません。一部で熱狂的なファンが大フィーバーしていたことは知ってました。しかしキネマ旬報の外国映画ベストワンに選ばれたのには、正直いって少し驚きました。ファン投票で選ばれたのではなく、錚々たる映画評論家や映画記者たちの投票で一位になったのですからね…(ちなみに同誌の読者投票では、第三位)

過去のマッドマックスは、第一作をTVで観ただけですが、とにかく猛烈なカーアクションの連続でした。本作は何と30年ぶりの新作で、パワーアップぶりはまさしく爆発的、小難しいことを言わずに次から次へと繰り出されるど派手なアクションを楽しめばいいってことですね。「ベン・ハー」の有名な戦車競走の場面があるでしょう、あれを2時間ぶっ通しで観るようなもの。

物語もシンプルすぎて、ネタバレのしようもないくらいです。世界が汚染された近未来、支配者から自由を求め、巨大タンクローリーを奪って脱走する女性たち。追いかける改造車軍団。その騒ぎに巻き込まれたマックスが彼女らを助け、追いつ追われつ生きるか死ぬかのカーチェイスを繰り広げるわけです。銃や火薬が炸裂し、疾走する車から車に飛び移り、パワーが足りないと見るや口にガソリンを含んでエンジンに直接噴霧する、人間ターボチャージャーとなる。脱走女性のリーダー、シャーリーズ・セロン、超カッコイイぞ。

出てくる人間のキャラはぶっ飛んでるし、登場するクルマの狂気じみた痛車ぶり、観ていない方は公式ホームページでどうぞご覧ください。火を噴くエレキギターと4つの大太鼓の軍楽隊を積んで全軍を鼓舞するバンドカーなんてもう、笑っちゃいます。

信じがたいですが、ほとんどCGを使わず、生身の人間のスタントによって撮影されているそうです。いったい何人死んでるの、と言いたくなります。

映画は、言ってみれば「見世物」から始まったわけで、実世界では見られないような映像を見せて楽しませたのが出発点だったと思います。そこに物語とか心情とか芸術性とかいろいろな要素が加わり、現在のようになりました。一筋縄ではいかない、伏線や暗喩に富んだような映画、楽しいですよね。しかしそればかりが映画の醍醐味ではありません。

見世物的映画にもよくできたもの、そうでないものがあるわけで、極上の見世物に徹した本作のような映画に出会うと嬉しくなります。ずっと前に「未知との遭遇」を観た時もそう思いました(この映画、どこか大きな劇場でまたやってくれませんかね…テレビで観たのでは何の意味もないと思う)。

この映画だって観る人が見れば、いろいろと読み取れる記号とかあるのでしょうけど、轟音に身をゆだね、ドキドキハラハラを楽しみ、スカッとして映画館を後にできれば、見世物もまた大いに楽し、ですね。

関連リンク: 公式ホームページ

春画展読んだり見たり

20151202

11月は東京に行く機会が多く、ちょっと空いた時間に、いまとっても話題の展覧会を覗いてきましたぞ。。

------------------------------------

(東京新聞)男女の性の営みを描き、江戸時代に流行した「春画(しゅんが)」に熱い視線が注がれている。東京都内の美術館で九月に始まった国内初となる本格的な春画展には、主催者側の予想を超えるペースで観客が来場。男性ばかりでなく、女性の来場者も目立つ。明治時代以降、日陰者扱いされてきた春画も、百数十年の時を経て復権しようとしている!?

東京・目白台の静かな住宅街にある民間美術館「永青文庫」。旧熊本藩主・細川家の文化財を展示し、年間来場者が二万人ほどの小さな施設に異変が起きている。九月十九日に始まった春画展は当初約三カ月の会期で八万人の来場を見込んだが、最大五十分待ちの行列ができるほどにぎわい、来場者は二カ月余で十四万人に達した。

------------------------------------

浮世絵の春画が世界に誇る美術品であることは、もちろん評価が確立しています。しかしながら私たちがその傑作群を直接観ることは、非常に困難でした。数年前、ロンドンの大英博物館で大規模な春画展が開かれ大きな反響を呼んだものの、日本国内ではスポンサーがつかず会場を提供してくれる人もおらず、開催は無理だと言われていたのです。最後には細川護熙元首相が理事長をつとめる永青文庫が、開催を引き受けたとのこと。

会場は、超、とまではいわないまでも、ほぼ満員の盛況でした。男女比およそ半々。平日昼間ということで若い人は少なく、高齢の方がやや多かったですね。18歳未満は入場禁止。

歌麿、北斎、国貞、春信、雪鼎、狩野派らの肉筆や版画、ホンモノがずらり。行ってみて気がつきましたが、春画というのはその性質上、巻物や小冊子の形になっているものが多く(屋敷の中に堂々と掲げられるようなものではないもの)所蔵品の一部分しか一度に展示できません。だから期間中に少しずつ入れ替えをするのですな。

私のような野次馬的鑑賞者にとって、見どころは何と言ってもデフォルメされた局部の細密な描写です。すごいねえ。様々なシチュエーションやポーズの面白さ。人物の表情は浮世絵ですから皆ああいう風で、そのへんが現代の私たちには直球で欲情を攻めてこない、絶妙さなのでしょうか。そしていくつかの作品のきわめて美しい色彩や質感には、強く心惹かれるものがありました。

意外なことに、女性の乳房を描いたものはほとんどゼロ。江戸時代の人は、胸にエロスを感じなかったんでしょうか?中には幽霊との交合を描いたものなどもありました。(タコと女性のからみを描いた有名な北斎の画は、このときは冊子の別のページが開かれていて、観られず)

このような分野に一流の絵師が技術の粋を凝らした贅沢さを、楽しみました。展覧会は12月23日までです。

関連リンク: SHUNGA 春画展 (永青文庫)

孤独のグルメ読んだり見たり

20151029

モノを食べる時はね 誰にも邪魔されず 自由で

なんというか 救われてなきゃあダメなんだ

独りで静かで豊かで…

人気コミックの第2巻が発売されました。前作からなんと18年ぶりだとか。子供たちと一緒に待ち焦がれていた新刊です。

松重豊主演のドラマもシーズン5に突入し、人気を集めています。ドラマもなかなか面白いと思いますが、今日はコミック(久住昌之作、谷口ジロー画)について。

主人公「井之頭五郎」は個人で輸入雑貨を扱っています。仕事で知らない土地を訪れ、空腹を覚えては手近な飲食店に入り、意外なウマさに感激したり、ガッカリしたりするだけの漫画で、お店の人との簡単なやりとり以外は殆どが独白。「孤独の」グルメたる所以です。下戸で酒は飲みません。

題名にはグルメとついていますが、おいしいものを食べたいという主人公の期待はしばしば裏切られ、食べてはみたが何だか釈然としなかったり、ひどいときはほとんど食べることができずに終わってしまうこともあります。かと思うと、欲であれこれ注文しすぎてお腹がはちきれそうになり、あ~失敗だったと反省したり。

主人公がときおり呟く名台詞(迷台詞?)がこのコミックの人気のもと。中でも冒頭のは本作を代表する有名なものですが、いくつか挙げてみましょうか。

(焼肉を一心不乱に食べながら)

うおォン 俺はまるで人間火力発電所だ

(朝食を食べに居酒屋に入り、壁に張り巡らされた品書きを見て)

ここに並んだ大量のおつまみが すべておかずとして立ち上がってくる

(秋葉原で食事する店を探すがなかなか見つからない)

この街には“食欲”というものが 欠乏している気がする

(山谷の定食屋を出て振り返ったら、店の人たちに何者だ?というふうに見られていた)

おそらく… 俺はあの店には不釣り合いな客だったんだろうな…

(午後4時半、食いっぱぐれた昼食をとろうとして街を歩き)

日本のハンバーガーショップって 何でこんなにガキ臭いんだ

かといってこんな時間に牛丼なんてマヌケすぎる

週刊SPA!に不定期に(年1回とか)掲載されています。いくら何でも不定期すぎると思いますが、谷口ジロー氏の緻密極まる作画、一コマ一日かけることもあるそうで、それでは掲載が途切れ途切れなのも無理ありません。

登場する店にはすべて実在するモデルがあり、それを探求するサイトもいくつもあります。2巻に至ってテイストが「ぼやき」から「グルメ」寄りになりつつあるようにも思います。ドラマはもう、はっきりグルメに軸を置いている感じですね。こちらは店を実名でロケしているのですから、マイナスになるようなことは勿論言えませんし、そんなシチュエーションで話は作れないでしょう。中にはとてもおいしそうな、行ってみたくなるお店もいくつか。

出張の時など独り飯する機会もあります。手持無沙汰を楽しく解消する方法、主人公に教えていただきたいですな。

酒場放浪記読んだり見たり

20140605

BS-TBSの「吉田類の酒場放浪記」をここ2年ほど観ております。首都圏を中心にした居酒屋紹介の番組ですが、最近2回は長野ロケ編を放送しています。

今や同局の看板に成長したこの番組、もう10年になるそうですが、一本15分の番組で居酒屋一軒を紹介し、その4本立てが放送一回分。一本は新作で、あとは旧作の再放送です。

内容はまったくワンパターン。吉田類氏がある街を訪れ、駅前からスタートして酒場以外のスポットを一か所紹介し、そのあと本題である酒場を訪問、お店の人たちや居合わせた「ご常連」たちと会話しながらおいしい酒肴を楽しみます。帰り際に「もう一、二軒行ってみたいと思います。では」と言い残し、俳句を一句詠んでフラフラと去ってゆく。

ワンパターンと書きましたが、よく見ていると吉田氏が本当に楽しんでいる店とそれほどでもない店、何となくわかります。もちろん紹介番組ですから、どの店も褒めてはいますけれど。気持ちよく酔っ払っているときは、それこそ真っ赤な顔で呂律が少々怪しいくらいになっていますが、そんなときはやっぱりお気に召したのでしょうね。

取り上げられる店は「地元民に長らく愛されている」というのがコンセプトなのでしょう。若いお客は少なく、年配の常連客に支えられているような店ばかりです。私は個人的に肴の選択肢が多い店が好きですが「この店いいな!行ってみたい!」と思う店も時々ありますね。残念なことに、そもそも私のふだんの行動範囲から離れた店が大部分で、お店のメモは取っても実際に行くことは、あまりなさそう。こうした店はだいたい、ターミナルや繁華街でなく私鉄沿線の住宅地などにあるでしょうから、仕方がありません。

楽しい番組なのですが、吉田氏に一つだけお願い。どんなときにも必ず左手で「手皿」を使うの、格好悪いのでぜひやめていただきたいな。カウンターに正対せずカメラを向いて食べなきゃいけないために、仕方なしにやっているのかもしれませんが、どうも気になってしまいます。(私もたまにやってしまうけど)

関連リンク: 吉田類の酒場放浪記

ちりとてちん 再放送始まる読んだり見たり

20131010

最近テレビネタが続いていますね。NHKの2007年下期の朝ドラ「ちりとてちん」が今週から、BSプレミアムで朝7:15より再放送されています。知ったのは月曜日(第1回)の放送が終わったあとでした。残念、初回を録画し損ねた。

このドラマは、朝ドラのジャンルにとどまらず、テレビドラマ史上に燦然と輝く金字塔、最高傑作だと思っております。私は本放送当時、昼休みに観て、録画したものを夜もう一度、あわせて毎日二度ずつ観ておりました。これまで機会のなかった方にぜひ観ていただきたいと、ブログ読者の皆様に余計なお節介をしているわけです。

脚本は藤本有紀、出演は貫地谷しほり、和久井映見、渡瀬恒彦、青木崇高ら。朝ドラのヒロインらしからぬ、ヘタレで後ろ向きで根性無しの主人公。塗箸職人の娘が故郷の小浜を出て大阪で落語と出会い、女流落語家として成長していくお話です。

放送当時は視聴率がいま一つかんばしくなかったと聞きます。関西弁が苦手、という方もいたでしょうか。しかし(私のような)熱心なファンもまた多く、DVDの売上は№1だとも聞きます。

このドラマの魅力はそれこそ無数にありますが、

・かつてなかったヘタレヒロインの存在自体が面白い

・物語や設定、登場人物が落語の文脈でできている二重写し(もちろん知らなくてもOK)

・網の目のように膨大に張り巡らされた緻密な伏線と、完璧な回収(これはもの凄いものです。圧倒されます)

・脇役一人ひとりに至るまで、血の通った見事な人物描写と俳優たちの演技

・細部まで凝りに凝った美術や、音楽の素晴らしさ

こうしてみると、落語云々は別にしても結構「あまちゃん」と共通するな、と思われるでしょう。あまちゃんも(最後の一か月は別にして)いいドラマでした。しかし、その前に「ちりとてちん」を観てから言ってちょうだい、と私は思うのですよ。実はあまちゃんの劇中には、明らかにちりとてちんのパロディというかオマージュというか、引用がいくつも出てきています。

本放送の時は、この15分のドラマで毎日笑い、毎日泣かせてもらいました。また半年の間この傑作が楽しめるとは…ぜひ、ぜひ、お勧めします!

関連リンク: ちりとてちん (NHKホームページ)

鈴鹿ひろ美、ついに読んだり見たり

20130926

これまで歌声を隠しに隠してきた鈴鹿ひろ美(薬師丸ひろ子)が、とうとう歌いましたね。昨日の「あまちゃん」で。

劇中では途方もない大音痴という設定でした。若い頃、映画の主題歌を出すにあたって、主人公アキの母・春子(小泉今日子、若い頃は有村架純)が影武者となって「声の出演」をしていたと。鈴鹿ひろ美の歌はすべて、本人の知らないうちに春子の声に差し替えられていました。ここから始まる人生の綾が、現在のアイドル、アキにつながってきているわけです。

自らの大音痴を認め、春子の猛レッスンを受けてもいっこうに上達しなかった歌ですが、あまカフェでのチャリティーコンサート本番ではどこがどう間違ったか、素晴らしい歌声を聴かせることになりました。

震災後の「あまちゃん」は、ドラマとしてかなりパワーダウンしていたと思います。それまでの快調なテンポから一転、物語が時間稼ぎのように間延びし、主人公はいつもの朝ドラ主人公のように出しゃばりのお節介女になり、過剰なナレーションがそれに輪をかけて耳障りでした。あまちゃんファンとしては少なからず失望しましたが、「鈴鹿ひろ美が見事に歌う」場面は必ずあるはずだと期待をしていました。

薬師丸ひろ子の清らかで透き通った美しい声は、私たちの世代なら誰もが知っています。(全国レベルの名門、都立八潮高校合唱部で鍛えたと当時言われていたが、本当でしょうか?すでに女優活動をしていましたから、部活などしている暇があったかな)伸びやかで、それでいて壊れそうなデリケートさも持つ独特の声と歌。

彼女が歌った「潮騒のメモリー」は、いやあ、その頃のイメージ通りでしたね。別にキョンキョンの悪口を言うつもりはないが、違う歌ですな。当時よりさらにふくよかさを増し、高音も危なげなく、お見事でした。

でも正直に言うと、ついに待ちに待っていたクライマックスが、という感じには、見ていても、ならなかったですよ。本来なら凄いカタルシスがあるはずなのにねえ。それはやっぱり、この間まで全然音も取れなかった人が10回に1回くらいは何とかなってきた、という設定と彼女が歌った歌とのギャップではないかと思うのです。無理があります。

それで今日続きを見たら、実は歌えることをずっと昔から隠してたんじゃないか、なんてほのめかしがありました。これはもっとありえないな。そんなことでは、鈴鹿ひろ美の人間性が問われかねません。周囲の人たち、とりわけ会ってはいないが確実に存在している影武者春子に対して、どう思ってたの、ということでしょう。物語がおかしくなってしまう。

本当はこうした場面、力を隠していた存在がヴェールを脱いで表舞台に登場、っていうのは大好きなのです。たとえばしばらく前の映画ですが「恋におちたシェイクスピア」なんて、眩暈がするほどしびれました。今回そうならなかったのは、残念だな。

あと2回。どういう結末になるでしょうか。

100倍返し読んだり見たり

20130923

大人気ドラマの最終回。皆さんは観ましたか、半沢直樹。

といっても、私はシリーズの最初から観てはいません。日曜夜は基本伊那フィルの練習で帰ってくるのは9時半過ぎですし、同時刻には「高田純次のアジアぷらぷら」を観たり、演目によっては「クラシック音楽館」を観たりしますので、民放ドラマにまで手が回らんのです。

えらく評判だと聞いてそれではと思い、ひと月前くらいから観始めました。

それなりに面白かったですよ。水戸黄門ですね、これは。このドラマに視聴者が熱狂?するのは、日常生活でよほど鬱憤が溜まっているのかなとも思いますけど。銀行が舞台の硬派素材ですが、ドラマはそこのところを上手く端折ってわかりやすくなっていました。(「ハゲタカ」は正直、少々難しかったな)

役者も眼力男堺雅人、香川照之、良かったですね。ほかの人たちは何かいかにも型どおりの芝居で(わざとなのかも知れんが)ちょっと笑ってしまうような感じでしたが。近藤役の人、本当に目を血走らせてプルプル震えちゃったりして。あれだけの裏切りをしておきながら素知らぬ顔で仲間に戻って、一件落着してから「半沢…本当にこれで良かったのか」どの口が言うのよ、近藤さん。

このドラマの登場人物たち、本当に口が軽くて驚いてしまいます。何十人もいるオフィスの真ん中で役員追い落としの話を大声でできるような職場なのでしょうか、銀行ってのは。またちょっとプレッシャーがかかっただけでよく簡単に重要機密をしゃべること。極めつけは、融資先が破綻するの不正があっただの揉み消しただの、居酒屋で銀行員さんがこんなことを言っていいの?それを隣の席で録音され真っ青になっているんですから、単に演出上の手抜きではなく、これがこのドラマの基本姿勢なのですね。

結末(半沢と大和田の処遇)に多くの人が驚き落胆しているそうですが、まああんなものではないですか。原作もそうみたいだし。大和田は温情を受けたように見えますが、これだけの不始末で降格となれば、席はあっても実際のところ居場所がないでしょう。資産もなくなっちゃったそうですから、今すぐどこか息のかかった転職先でも探したほうがいいですね。しかし大銀行にいて「出向」ってのは、行員にとってそれほど将来絶望的な処遇なのかな。そうとも思えませんが。

ついでに言うと、大和田ほどのプライドの高い男がいくら追い詰められたとはいえ、あそこで土下座をするはずがないと思います。半沢の顔をぶん殴ってそのまま役員会を退去、という方が、ずっと彼らしいじゃないですか。まあそれじゃあ復讐の100倍返しにならず、視聴者は満足できませんね。

そうそう、「倍返し」と「100倍返し」は、実際にどう違ったのでしょうか?

あまちゃん東京へ読んだり見たり

20130708

一気に話が跳び、舞台を東京へと移した「あまちゃん」。目まぐるしい展開に、じぇじぇじぇ!と目が点になってしまいます。

三陸の漁村で海女の技を習得しながら地域おこしをしていくドラマだと思っていたら、実はテーマは「アイドルの時代」だった、ということですね。しかし放送開始から3か月たっての大回頭は凄い。週刊誌の見出しを見るとネタバレ裏情報?がひっきりなしに掲載され、さてどこまでホントなのか、首を傾げてしまいます。(読んでしまってはつまらないので読みませんが)

まあまあ、面白いドラマといっていいでしょう。私はキョンキョンや薬師丸ひろ子が活躍していた何年間か、テレビを持たない生活をしていましたので、アイドルに心ときめかせた経験はあまりなく、彼女らが登場しても別に感慨はありませんが、それ抜きでもじゅうぶん楽しんでいます。キョンキョンの少女時代を演じる子、よくそっくりな娘を見つけてきましたな。

主人公の能年玲奈、とても魅力的です。最初の数回を見なかったので、何で東京育ちの主人公がこんなに訛っているのか不思議に思っていました。これは、三陸に来て周囲から「うつった」のですってね。1年やそこらで大したものだ。影響されやすい子なのかな…

今日の放送で、彼女の台詞にちらっと沖縄ことばみたいな語尾がみられ、おっと思いました。今は日本各地のお国ことばの中で暮らしてるんだから、当然ありえます。だんだん三陸ことばが薄まっちゃったりしたら、ご当地アイドルのアイデンティティに関わりますよ、死活問題だ。

共演陣もそれぞれ良い印象ですが、中でこの間までの相棒だったユイちゃん(橋本愛)の無愛想さがずっと前からとても引っかかっています。そこがいいのよ、という人もいるんでしょうなあ。

そうは言っても、舞台は何らかの形で三陸に戻るのでしょう。クドカンの脚本がどんな形でこの大風呂敷を畳むことができるか、見ものだと思います。

無原罪の御宿り読んだり見たり

20130131

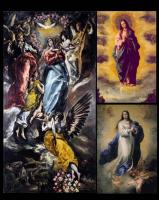

「無原罪の御宿り」を題材にした画はたくさんあります。特にスペインの画家が好んで(依頼されて?)取り上げており、さまざまな作風・解釈の違いを楽しむことができます。

無原罪の御宿りとは、処女のままキリストを身籠り出産したマリアもまた、不思議な力によりマリアの母アンナ(イエスの祖母)が処女受胎したことから生まれた…つまり人間が本来生まれながらにして持つ「原罪」を背負うことなく生まれた人だという信仰です。聖なる存在の母から生まれたことで、キリストの神聖さを一層高めているわけですね。

3枚の「無原罪の御宿り」を並べてみました。左は今回来日したグレコの作、右上は17世紀のスペイン画家スルバラン、右下はこれも17世紀の画家ムリーリョによる画です。右の2枚は構図など基本的に同質のものですが、グレコ作品の特異さが目立ちます。静的なスルバランやムリーリョに比べて、何とダイナミックで動的な画でしょうか。

ムリーリョはこの題材が好きだったとみえて、十数枚の「御宿り」を描いているそうです。右下は通称「エル・エスコリアル」と呼ばれ、プラドに行ったときにとても印象に残った画のひとつでした。彼のもう一つの御宿りの画「ベネラブレス」も有名ですが、エル・エスコリエルの方が私は好きですね。

この画を描くときには三日月、鏡、蛇、帆船など、描き込まねばならないいくつかの宗教的象徴というか、お約束があるそうです(例外もあり、エル・エスコリアルには三日月以外は描かれていないように見えます…)。グレコの画のどこに三日月があるか、すぐわかりますか?私はだいぶ探してしまいました。写真が小さくて申し訳ないですが、ぜひ検索して大きな画でじっくり見てみてください。