モリコーネ、映画への愛音楽ばなし

20200707

数多くの映画音楽を手掛け人々の心を揺さぶったイタリアの作曲家、エンニオ・モリコーネ氏が亡くなりました。91歳。転倒して大腿骨を骨折し手術を受けたが病状が悪化し、入院先の病院で死亡したとのこと。

モリコーネという名前は知らなくても、彼の作った珠玉の音楽はどなたも耳にしたことがあると思います。

若い頃はマカロニ・ウェスタンの巨匠、セルジオ・レオーネ監督と組み「荒野の用心棒」「夕陽のガンマン」など名作を数多く書きました。口笛によるメロディーは最近では、ヒロシ出演の「迷宮グルメ異郷の駅前食堂」(BS朝日)テーマ曲としても使われています。後年の作風とはかなり違います。

その後ベルトルッチやパゾリーニら偉大な監督たちと共に仕事をし、80年代後半「ミッション」「アンタッチャブル」そして「ニュー・シネマ・パラダイス」と立て続けに胸を熱くするような叙情的なメロディーを書き、名声を確立しました。

ニュー・シネマ・パラダイス(原題 Nuovo Cinema Paradiso)は私の大好きな映画です。今さら紹介するまでもないでしょう。シチリアの田舎町、映画館で働く映写技師と少年の交流。少年の成長と恋。町で唯一の娯楽だった映画館がどれだけ人々に愛されていたか、その輝きと没落、時の重さと残酷さ。そして、映画への愛があふれる見事なラストシーン…。

映像を彩る素晴らしい音楽は、この映画の魅力と完全に一体化し、切り離しようもありません。モリコーネの音楽なくしてニュー・シネマ・パラダイスはありえないのです。

モリコーネは実に500本の映画に音楽をつけているそうで、私が知るものはそのほんの一部です。CDをいくらか持っていますが、サックス奏者須川展也によるものがいいですね。サックスの艶やかな音色の魅力とモリコーネの名旋律が溶け合い、えもいわれぬふくよかな世界を醸し出しています。

映画と共に生きた大作曲家の冥福を祈ります。

仙波清彦とはにわオールスターズ(3)音楽ばなし

20191228

続いて登場したデーモン小暮閣下。彼は91年のライブにも出演しシューベルトの「セレナーデ」をハンドマイクで歌っていますが、この日は同じシューベルトの「魔王」。さすがはデーモン、独特のオーラが凄い。この日のステージ衣装は91年同様、男性は病院患者を意識したパジャマ、女性はナース服となっていました。ゲストはその限りにあらずなのですが、閣下は急きょパジャマをアレンジしまことにカッコ良いスタイルでした。

会場客席にはモーリー・ロバートソン氏や、内田春菊さんの姿も。

ずっと以前から仙波清彦の代名詞ともいえる名曲「オレカマ」。これは打楽器だけで延々と演奏される複雑かつ超ハイスピードのナンバーで、タイトルはあまりの難しさに脱落して叩けなくなった仲間が「オレにカマわず行け!」と叫んだところから。

そしてこの夜の白眉は、未唯。あのピンクレディーのミーちゃんですよ!初めてナマでお姿拝観しました。黒いあでやかな着物に巨大なかんざし、還暦過ぎて昔と変わらぬ美貌。民謡調の「サウスポー」に続いて、ミッションインポッシブルのスタイル、5/8拍子で歌われた「ペッパー警部」。これが素晴らしかった!スリリングで、チャーミングで、ノリノリで。歌手もバンドも凄いリズム感です。

ABEDON(阿部義晴)と奥田民生の「大都会」「大迷惑」に続いて、トリの曲は前回と同じく、小川美潮メインの「水」。参加者ほぼ全員のアドリブソロをちりばめながら、ポトリポトリと空から降ってきた水滴が集まって流れとなり、生き物をうるおし、温泉となって人々を癒し、お豆腐やお酒を作り、やがて大河となって海に至る。小川美潮の熱唱は27年前と変わりません。というかバケモノだねこの人。

大宴会のような目くるめくライブに、会場も大いに沸きました。いやぁ20年以上待ち焦がれた甲斐がありましたなあ、こんな楽しいライブ、一生に二度とないかもしれません。本当に行ってよかった。仙波夫人のヴァイオリニスト高橋香織さんは「今やらないとみんな死んじゃうよ」と仙波氏の背中を押したのだとか。

映像、いや音だけでも、発売してもらえませんかね?会場にいたすべての人が熱望していると思います。これだけのメンバーが揃えば、大人の事情もあるとは思いますが…幸いに当日の動画が一部だけyoutubeにアップされています。一応公式のものと思われますが、いつまで観られるのかわかりません。ぜひご覧ください。

「オレカマ」

https://www.youtube.com/watch?v=TQ4ch5DfVL4

「水」

https://www.youtube.com/watch?v=hklZ4wn7hbw

仙波清彦とはにわオールスターズ(2)音楽ばなし

20191227

(1)を書いてから実に9か月。今さらではありますが、今年3月に行ったコンサートのご報告と感想を冒頭だけ書いてそのままになっておりました。これでは年が越せませんので、備忘も兼ね、思い出しつつ書きとどめておきます。前置きは3月28日の記事に書きましたので、お暇な方、そちらをご覧ください。

登場したアーティスト。

指揮、パーカッション 仙波清彦

ドラムス SATOKO / 長谷部 徹 / 本田珠也

/ 村上“ポン太”秀一

ベース 須藤 滿 / バカボン鈴木 / 渡辺 等

キーボード 久米大作 / 近藤達郎 / 沼井雅之

ギター 安藤正容 / 白井良明 / 三好“3吉”功郎

/ 渡辺香津美

サックス 伊東たけし / 梅津和時 / 坂田 明

ホーン 河合わかば tb /辰巳小五郎 tp /十亀正司 cl

/村田陽一 tb

パーカッション ASA-CHANG / 岡部洋一 / whacho / 八尋知洋 / Latyr Sy

ヴァイオリン 太田恵資 / 斎藤ネコ / 高橋香織

アコーディオン coba

邦楽囃子 安倍真結 / 梅屋 巴 / 田中傳一郎 / 望月秀幸 / 望月正浩

邦楽笛 竹井 誠 / 福原 寛 / 福原徹彦

三味線 杵屋五吉郎 / 杵家七三 / 杵屋弥四郎 / 木乃下真市

ヴォーカル 上野洋子 / 小川美潮 / 木津かおり / 三橋美香子

ゲスト ABEDON / 池田有希子 / 伊藤多喜雄、めぐ留 / 奥田民生 / デーモン閣下

/ 未唯 / ローホー / カルガモーズ

ドラムとパーカッションを極端に強調したビッグ・ビッグバンド。いったい何人いるのか数える気にもなりませんが、この私でさえ知っているビッグネームがずらり。サックスの3人、何ですかこの面子。アレンジの多くは久米大作によるものみたいです。

当日演奏された曲目は、画像をご覧ください。ジャンルを説明しにくい、というか説明のしようがないです。基調はフュージョン、てことになりますかね。和洋折衷、民謡、邦楽からクラシックまで、まさしくごちゃまぜのプログラム。

仙波師匠の軽妙な語り、ゲストとのやりとりで客席を爆笑に誘いながら、バンドメンバーの歌、ゲストの歌、インストゥルメンタル、テンポよく小気味よく進んでいきます。

特に印象に残ったナンバー。まず伊藤多喜雄による「南中ソーラン節」。この人は民謡の歌手・作編曲家・プロデューサーという人で、ド迫力でノリノリのソーラン節を歌ってくれました。滅茶苦茶カッコいい。今あちこちで「よさこいソーラン」をやっていますよね、そこで耳にするソーラン節とはけた違いのパワーとリズム感でした。

駄目だ、書ききれない。もう一回お付き合いください。(画像は出演者のtwitterなどネット上から拝借しています)

ブルッフの協奏曲音楽ばなし

20191129

今年も伊那フィルの定期公演が近づきましたので、PRを兼ねて。。

今回、ブルッフという作曲家のヴァイオリン協奏曲を演奏します。音楽好き、ヴァイオリン好きな方以外にはそう馴染みのない曲かもしれません。

白状しますと私も、今回取り上げると決まるまでは丁寧に聴いたことがありませんでした。(前にも同じようなことを書きましたね。私、好みがカタヨッテますんで、有名なのによく知らない曲も結構あるのですよ)

それがね…最初に聴いたときはあまりパッとしないなあ、なんて思っていたのですが、練習を重ねていくにつれて曲の魅力にはまってきました。冒頭からいきなりのカデンツァで抜群のつかみ。(本当はその前に、私にとってもっと「いきなり」があるのですが)しなやかな旋律が続きます。

とりわけ素晴らしいのは第2楽章です。ゆったりと流れる優しい曲調には、敬虔で崇高な祈りを感じます。そして華やかな第3楽章の推進力。以前に演奏したチャイコフスキーやブラームスの協奏曲に比べるとややコンパクトですが、じゅうぶんに中身の詰まった聴きごたえのある曲だと思います。

この曲のソロはヴァイオリンのレッスンで上達した生徒さんが手掛けるレパートリーらしく、私たちの練習にも何人かの地元の方が代弾きソリストとして手を挙げてお手伝いいただきました。アマオケにとって協奏曲で難しいのはソリストの緩急についてゆくことで、オケだけで練習していてもその辺のところがわからないのです。

練習の棒を振っている私には複数名のソリストの呼吸をつかみながらオケをリードする稽古はとても貴重でしたし、もちろんオケにとっても同様です。そして練習の中でこの曲がどんどん好きになりました。

本番のソリストは長尾春花さん。若くしてハンガリー国立オペラのコンマスを務める名手です。オケは足を引っ張らないように頑張りますが、ぜひ素晴らしいソロをお聴きにいらして下さい。私は全曲ティンパニストで出演します。

☆☆伊那フィルハーモニー交響楽団第32回定期演奏会☆☆

12月8日 14時開演 長野県伊那文化会館

イベール:モーツアルトへのオマージュ

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調

ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調「英雄」

長尾春花さんは出身地の「掛川お茶大使」だそうで、当日はロビーでお茶の振る舞いもあるようです。お早目にお越しください。(彼女がお茶を淹れてくれるわけではありません)

七久保鼓笛隊音楽ばなし

20191120

以前はあちこちの小学校に「鼓笛隊」があって、運動会の時など可愛らしい行進を見せたものです。私の通った小学校にも、私が入学した頃まであったんじゃないかな。今はトランペット鼓隊や金管バンドにとって代わられ、鼓笛隊という言葉を聞く機会も少なくなりました。

隣町の小学校で、ずっと休眠していた鼓笛隊が復活したという話を聞いたのは何年も前の事です。鼓笛隊といっても笛はなく、太鼓やシンバルなどの鼓隊、今どきのカッコいい言葉で言うと「ドラムライン」ですね。保護者に昔の同級生がいて、春日君にドラムマーチを作曲してほしいと頼まれました。

いちおう何十年も打楽器をやってますから、簡単なドラムマーチの1曲や2曲はすぐ作れます。実際に子供たちの様子を見たわけではないので、彼らのレベルがどのくらいなのかわかりませんでしたが、低学年の子もいるなら16分音符は難しかろう、8分音符までだけを使って(つまり、細かい音符は抜き)1曲作ってプレゼントしました。

それから何年経ったか、復活10周年を記念してコンサートイベントをするということで、ご招待をいただきました。子供たちだけではそう何曲も演奏できる曲がないため、中学の吹奏楽部、大人のビッグバンド、和太鼓グループなどに賛助出演を依頼し、それぞれのステージと合同演奏をするとのこと。

行ってみたら思いがけず来賓として遇され、一番いい席に座らせてもらい(もっときちんとした格好で行けば良かった)何と作曲者として挨拶する場面までありました。私の作った「ドラムマーチ七久保」は冒頭の入場曲として演奏されましたが、聴いてみて「へえ、意外といい曲じゃん」というのが正直なところです。

今は楽器の種類も増え、きちんとした指導者に定期的にレッスンを受けているそうで、もちろん16分音符だって普通に叩いています。その中で私の曲は(何と言っても簡単ですから)基本のレパートリーとして使われていて、子どもたちもしっかり身につけて自信を持って演奏しているようでした。

楽しいコンサートでした。自分の書いた曲がこうして長く使われているのは不思議な気持ちですが、とても嬉しいことです。

ハーモニカ女子音楽ばなし

20190909

昔なつかしいハーモニカ。小学生の頃は低学年の音楽の授業でやりました。

いつ頃からか知りませんが、今の小学校では扱っていない由。取っつきやすい楽器ではありますが、息を吹いたり吸ったりで異なる音が出るなど扱いはそう簡単ではないですから、鍵盤式のハーモニカ(ピアニカ)にとって代わられてしまったのですかね。

ジャズなど特定の音楽ジャンルでは、その独特の音色が好まれて今でもよく使われています。週末のTV「題名のない音楽会」では、この楽器をよくする4人の女性奏者を招いて「ハーモニカ女子会」と題して放送されました。

クロマチック(半音階)ハーモニカの山下伶、ブルースハープのNATSUKO、KOH、そして複音ハーモニカの寺澤ひろみ。

寺澤ひろみさんはミュージシャンですが、全く違うジャンルでTV番組のレギュラーとして活躍?中です。BS‐TBSの「おんな酒場放浪記」。ご存知、吉田類の人気番組の女性版で、各分野のプロとして活躍する女性たちがかわりばんこにあちこちの大衆酒場を訪れ、酒肴を楽しんだり常連さんたちと交友したりする番組です。

寺澤さんは失礼ながら、少しぼーっとしたような雰囲気が独特で(きっと天然なのでしょう)この子大丈夫かと思わせるものがありますが、登場する女性たちの中でも特に美味しいものを食べることが好きな人だ、という印象があります。彼女が真剣に演奏する場面を一度見たいものだと以前から思っていました。

ハーモニカは構造上、ひとつの楽器で自由自在にさまざまな調や和音を演奏することができません。それをクリアするために9本の楽器を用意し、最大4本のハーモニカを同時に持ち、楽器を目まぐるしく取り換えながら顔や手を上下させて演奏しています。

「楽器を落っことしたらアウトです」とご本人は言っていましたが、持ち替えの忙しさは今にも落っことしそうで見ていてはらはらするくらい。なかなかのスリルがあります。(ご本人がトロいから危なっかしく見える、ということではないと思います)

肝心の演奏、もともとはギターの曲であるソルの「魔笛の主題による変奏曲」を無伴奏で見事に吹き切り、お見事でした。ハーモニカ奏者のお父さんから手ほどきを受けたそうで、プロ演奏家人口の少ないレア楽器の魅力を広く伝えていっていただきたいものです。

関連リンク: おんな酒場放浪記(公式)

落語でペール・ギュント音楽ばなし

20190520

先週末はそんなわけで、伊那フィル駒ヶ根公演が行われました。日頃からお世話になっている大勢の方々にご案内をして、600人近くのお客様をお迎えできました。すぐご近所にいるのに、私がオーケストラをやっているなんて初めて知ったヨ、という人もいらっしゃいました。もっと日頃から宣伝せにゃいけませんね。

演奏した曲は前の記事で書いた通りですが、「ジュピター」はやっぱり難しいけど素晴らしい曲で、エル・システマの子供たちと共演した「花のワルツ」は楽しくいい雰囲気で演奏できました。小さなヴァイオリニストたちはふだん馴染みのない指揮者つきの合奏に戸惑いながら?もよく頑張りました。

今回一番の話題作は、春風亭愛橋さんの語りによる「ペール・ギュント」。当初は普通の朗読劇ふうにやろうと思っていたのですが、構想していくうちに駒ヶ根出身の愛橋さんにやってもらったら、途方もなくユニークで楽しい音楽噺になるのではないか、とアイデアが浮かびました。

音楽好きの愛橋さんは以前にも「ピーターと狼」「兵士の物語」などで音楽物語の語り手を務めたり、伊那フィル有志や合唱団とともにオリジナルの「音楽落語・早太郎」を上演するなど音楽とのコラボを得意としています。

私が下書きをしてお渡しした台本原稿、愛橋さんはイプセンの戯曲をしっかり読み込み、ご自分の解釈を加えて伊那フィルと初顔合わせをしたのが、もう連休に入ってからです。ちょっとお行儀がいい台本だったのを「もっと落語寄りのテイストにしたらどうですか」などと、真打ちの落語家さんに図々しくも注文をつけてしまった私のリクエストにこたえて、本番一週間前にがらっと違う原稿を持ってこられました。

ストーリーを逐一なぞっていては時間がかかりすぎますが、さりとて必要な説明はちゃんと入れなくては筋が追えません。絶妙のバランスに地元ネタもちりばめ、本番では着物の早着替えや小道具なども駆使した大熱演でした。

お客様の反応はさまざまで、時間を忘れ飽きずに楽しめたという一方、クラシックと落語はミスマッチだったという方も中にはいらっしゃいました。そもそもミスマッチを楽しんでいただこうというのが狙いですから、すべての方に満足していただけなかったならば責任は企画者である私にあり、愛橋さんではないことは申し上げておかねばなりません。

指揮者として久々の(23年ぶり)駒ヶ根公演、充実したものになりました。ご来場ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

関連リンク: 春風亭愛橋オフィシャルブログ

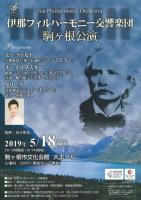

駒ヶ根で伊那フィルを振ります音楽ばなし

20190508

駒ヶ根での演奏会で久しぶりに指揮をすることになりました。。

伊那フィルは毎年2回の演奏会を開いています。秋には定期公演を伊那市で行っていますが、初夏の公演は合唱団と一緒に大曲を演奏する特別演奏会だったり、小学校を訪れて音楽教室を行なったりと、その年によっていろいろです。駒ヶ根在住のメンバーも何人もいますので、今回は駒ヶ根でやってみようやと一年前から企画をしてきました。

今回の目玉は3つ。まずモーツァルトの最高傑作、交響曲「ジュピター」。平原綾香のじゃありませんよ。これは、超の字がつく名曲です。全能の神ジュピターの名にふさわしく(モーツァルト自身が名づけたわけではありませんが)堂々とした、かつ精緻きわまりない音楽で、まさに天空を駆けるような壮麗な交響曲です。

次は駒ヶ根市が近年力を入れてきた「子どもオーケストラ」との共演。エル・システマジャパンの協力をいただいて、現在70名ほどの小学生(一部中学生)が弦楽器のレッスンを受けています。その中で高学年の子たちと一緒に、チャイコフスキーの「花のワルツ」を演奏します。まだ楽器をもって何年もたたない彼らにとって、フルオーケストラへの参加は初めて。どんな演奏になるかな?

そしてグリーグの「ペール・ギュント」を落語家、春風亭愛橋さんの語りとともに音楽物語としてお送りします。「朝」「山の王の宮殿にて」など音楽の授業でお聴きになった方も多いでしょう。ヤンチャな主人公ペール・ギュントの山あり谷ありの冒険、そして彼に心を寄せ続ける女性、ソルヴェイグとの間はいったいどうなるのか?駒ヶ根出身の真打ち、愛橋師匠の語りとともにお楽しみいただきたいです。

というわけで、なかなか魅力的な企画だと思っておりますが、肝心の演奏はどうなりますか、大変スリリングな本番になりそうです…

ぜひご来場いただきたいと思います。5月18日(土)18:30開演、駒ヶ根市文化会館にて。木戸銭500円です。

仙波清彦とはにわオールスターズ(1)音楽ばなし

20190328

ついに長年の夢かなう!

ずっと憧れ続けていたアーティストのライブに馳せ参じ、その魅力に心の底から浸り切りました。。

仙波清彦氏。邦楽囃子仙波流家元の長男として生まれ、3歳の頃から父に邦楽(日本の伝統打楽器)を学ぶ。10歳で歌舞伎界に入り、数多くの舞台に出演。東京芸術大学音楽学部邦楽科卒業。…という邦楽界のエリートでありながら、ドラマー&パーカッショニストとしてジャズやフュージョンの世界で活躍。「ザ・スクェア(今のT-SQUARE)」の初期メンバー。松任谷由美、坂本龍一、坂田明らと共演し、和楽器と洋楽器のジャンルを超えた他に例のない音楽活動を繰り広げる…

仙波氏が多くの仲間たちを集めて「はにわオールスターズ」というバンドを組んでライブを行ったのが、80~90年代の初め頃です。これはホーンにギター、十数人のドラムとパーカッション、筝、笛、三味線、などからなる巨大編成で、仙波氏の交友関係でキラ星のようなアーティストが集まっておりました。

彼らの92年のライブを収録したCDとビデオ「イン・コンサート」は、大宴会のような狂乱のるつぼと化したパフォーマンスで、知る人ぞ知る驚異のライブとして記録されています。私もCDとLDを入手し、以前からずっと愛聴してきました。

その「はにわオールスターズ」が、27年ぶりに再結成され一度だけのライブを行う、と知ったのは昨年11月のこと。次はいつあるかわからない。いや、もう二度とないと思った方がいい。これはもう行くしかありません。私と一緒にずっと聴いてきた子供たちも「死んでも行く」と。

待ちに待ったライブ、予想通り、いや予想をはるかに超えるぶっ飛びでした。中身の詳しいご報告は次回に。

ニューイヤーコンサート音楽ばなし

20190120

お正月の音楽会といえば、ウィンナワルツを初めとするニューイヤーコンサート。中でもウィーンフィルによる元日の夜(現地では午前中)の中継は日本でも多くのファンが楽しみにしているものです。毎年そうそうたる指揮者が登場するのもいいですね。

ウィーンフィルの母体たる著名な国立歌劇場の他にも、軽い内容のオペレッタを専門に上演する「フォルクスオーパー」という歌劇場があります。そこのオーケストラは毎年のように正月の日本を訪れ、ニューイヤーコンサートを行っていますが、その招聘に大きな協賛をしているキユーピーさんにチケットをいただいて、長野での公演を聴いてきました。

オペレッタの序曲、ワルツポルカ、そして男女の歌い手やダンサーも加わって盛りだくさんの賑やかなプログラムを繰り広げました(写真参照、アンコールは雷鳴と稲妻、チャルダッシュの女王から二重唱、ラデツキー行進曲)。

ウィンナワルツの独特なリズムは、クラシックの中でもかなり特殊な歌い回しと言っていいと思います。単純な三拍子ではなく、2拍目が早く、3拍目が遅く。私たちが形だけ真似しようと思っても、なかなか様になりません。

これはウィーンっ子に伝わる一種の「伝統芸能」で、こうしたウィーンぶしは、ウィーンフィルよりフォルクスオーパーの方がむしろ得意だとも言われます。艶やかな音色とともに楽しみました。またアリアや二重唱で特にテノールのトーマス・ブロンデル氏が、美声と安定した歌唱を聴かせてなかなか良かったと思います。

そして面白かったのは、日本向けに作られた2曲。一つはキユーピーの代名詞ともいえる「三分クッキング」のテーマ(原曲はイェッセル作曲の「おもちゃの兵隊の行進曲」)を使った変奏曲。キユーピーの創業100周年を記念したとのことで、このオケのオーボエ奏者ベドナリク氏によるもの。

もう一つは、誰もが知っている正月の歌「一月一日」(と~しのは~じめのためし~とて~)をヨハン・シュトラウス風にアレンジしたもの。2曲とも上手に工夫され品良くできていて、興味深かったですね。たとえばハリウッドの作曲家が編曲したらどうなったかな、などと思いながら聴きました。

本当は撮影禁止ですが、アンコールが終わってステージからキラキラのテープが打ち上げられたところを撮ってしまいました。演奏は全部終わってるってことで、どうぞ御容赦を。