変なホテル日々雑記

20181216

東京のホテル、明らかに予約が取りづらくなっているように感じます。特に週末がからむと、日頃出張で泊っているホテルが全滅ということも珍しくありません。まだまだ景気がいいってことですかね。

先月妻と東京で一泊した際、車で行くので駐車場のあるホテルを探しますが、案の定、都心の宿にはなかなか空室がない。(3万も4万も出せば、いくらでもあるのでしょうが)

それでも予約サイトを次々に見ていくと、あったあった、「変なホテル」。うん、HISがハウステンボスで始めたという、アンドロイドが接客してくれるというホテルですな。東京にもいくつも作ってるんだ。いいよ、話の種に泊ってみよう。場所は…大鳥居ですって。大鳥居?それってどこよ?

大鳥居とは、京急蒲田から羽田空港線で2駅というところ。いやあ遠いなあ。妻を都心に残して、私一人で車を乗りつけチェックイン(晩飯には電車で合流するのです)。

フロントには…いたいた、女性型のアンドロイドを挟んで2頭の恐竜が。向かって右の首長竜氏に接客?してもらいました。首を大きく振りながら凄く低い声で「いらっしゃいませ~」。実際はカウンターにタッチパネルがあり、その指示に従って客が自分で手続きをします。そう難しいことではありません。困ったときはカウンター隅の電話で人間のスタッフと話します。恐竜の首を動かすのは、実は人力でやっているという噂も聞きましたが、さて真相はいかに。

その他にはそんなに変なことはなく、ロビーには飲食可能なテーブルとベンチ、フリードリンクの機械が置かれています。ただしセットされた飲み物は「抹茶キャラメル」だの「紅茶コーヒー」だの、変なドリンクばかり。貼り紙にも「変なドリンク、無料です」みたいなことが書いてありました。自分でいいますか。

部屋にはテレビがなく、大型プロジェクターで壁面をスクリーン代りに画像を映すようになっています。操作用のリモコンがちょっと使いにくかったですが、これはなかなか面白いと思いました。TV装置の費用やNHK受信料の節約になっているんでしょうか。

羽田空港に近いということで、家族連れや外国人客が目につきました。住宅街の真ん中、近所の人は「変なホテル」という看板を見て、何ができるのかと驚いたでしょうなあ。大鳥居という立地、よほどのことがなければ私は泊まることはないでしょうが、ホテル自体は普通のビジネスホテルです。

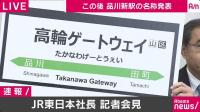

高輪ゲートウェイ日々雑記

20181204

あー、やっちゃったな。これは、あかんやつや。「ゲートウェイ」って何ですか。どっから来たのですか?

JR東日本の説明。

---------------------------

この地域は、古来より街道が通じ江戸の玄関口として賑わいをみせた地であり、明治時代には地域をつなぐ鉄道が開通した由緒あるエリアという歴史的背景を持っています。 新しい街は、世界中から先進的な企業と人材が集う国際交流拠点の形成を目指しており、新駅はこの地域の歴史を受け継ぎ、今後も交流拠点としての機能を担うことになります。新しい駅が、過去と未来、日本と世界、そして多くの人々をつなぐ結節点として、街全体の発展に寄与するよう選定しました。

---------------------------

鉄道の駅名は経営する会社が決めるものではあれど、それは地名となり、そこに住む人、勤める人、学ぶ人、すべての人々の生活と密着していくのですからね。公共性公益性をじゅうぶん考慮して決めるべきものでしょう。企業のキャッチフレーズを駅名にしていいというものではありません。

「高輪」は由緒ある地名です。一般公募で高輪を推した人が最多数だったのは理由のあることです。ま、多数決で決めるものでもないとは思いますけど。

山手線では49年ぶりの新駅になりますが、東京~横浜~三浦(三崎口)をつなぐ私鉄の京浜急行ではいくつかの駅名を変更しようと、沿線の小中学生から新しい駅名を募集しています。私もかつて通勤に使っていた路線で、愛着というほどでもありませんがいささか馴染みがあります。

子供たちがまっさらの発想でキラキラネームを提案することは(キラキラと決めつけてはいけませんな)楽しく罪のないことだと思いますが、さて実際に採用するとなるとどうでしょう。

東急東横線の「学芸大学」「都立大学」のように、駅名の基になった施設がすでに無くなっても、地名として地元に定着した故にそのままの駅名で現在も通している例もあり、やはり駅名というのは数十年百年単位での使用に耐えうるものでなくてはならないと思います。

私はこうしたことには、こだわりたいですね。古い奴かとお思いでしょうが。

横断歩道日々雑記

20181203

クルマを運転していて、横断歩道を渡ろうとする歩行者を見つけたとき、あなたは停止しますか?先日出勤途中にすぐ前を走っていたクルマが、横断歩道で停まって歩行者を渡してあげていたのです。。

交通法規では、横断歩道で渡ろうとする歩行者がいればクルマは停止しなくてはなりません。すべてのドライバーはこのことを承知しているはずですが、実際の行動でこの法規を遵守している人はどれだけいることでしょう。

------------------------------------

(朝日新聞)信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとした際に一時停止する車の割合を、日本自動車連盟(JAF)が調べたところ、長野は58・6%で3年連続の全国トップだった。運転マナーの悪さを揶揄(やゆ)されることもある信州のドライバーだが、全国平均を大幅に上回り、「日本一の思いやり運転」を示す結果となった。

------------------------------------

長野県では6割近い人が、歩行者を優先して横断歩道で停まってくれるんですって。ふーん…。運転マナーが他の地域に比べて特段悪いと思ったことはありませんが、私の実感では、歩行者を配慮してくれるドライバーがそんなにいらっしゃるとは、とても思えませんね。

当社のすぐ横に横断歩道があり、通りを横断して向こう側へ渡ることがしばしばありますが、停まってくれるクルマは7、8台に1台くらいです。数えたわけではありませんけど。6割って半分以上のクルマが停まってくれるってことでしょう。相当、違和感があります。

上記の調査はJAFによるものですが、各都道府県で2か所を選び調査した結果だそうな。長野県ではどこで調べたのだろう。これはサンプル数として、いかにも少ないですね。都道府県を代表できるほどの数字的根拠、あるのでしょうか。

調査によれば全国平均はわずか8.6%。最下位の栃木県は0.9%だそうですから、100台に1台も停まってくれないわけです。これはいくら何でもひどい。横断歩道の意味がありません。

文頭に挙げた歩行者を渡してあげたクルマは、実は出勤途中の当社社員、H君でした。いい場面を見たので、会社に着いてからの朝礼で、今朝こんなことがあったと社員に披露しました。果して私自身は、どれだけ横断歩道で停まっているでしょうか。まあそれなりには気を付けているつもりですが、歩行者にもちゃんと気を配れるような余裕を持った運転をしなきゃとは思いますがね…。

カルロス・ゴーン逮捕日々雑記

20181121

Carlos Ghosn has gone.

カルロスってcarをlossする意味もあったりして。いや今年一番驚いたニュースです。

経営危機の日産自動車をV字回復させた剛腕はすごいと思いましたが、彼のやった厳しいコストカットは既存のシステムをぶち壊し、その影響はすさまじかった。多くの社員の首を切り、関係する業者に多大な迷惑をかけ、自分は途方もない巨額の報酬を受け取る姿に首を傾げる人も多かったと思います。

最近はその神通力にも陰りが出てきたらしく業績にもブレーキがかかり、また検査結果を改竄するなど不祥事が相次いでいたにもかかわらず、矢面に立って責任を果たすどころかどこ吹く風とバカンスを楽しんでいたとの報道もありました。

これだけの待遇を享受しながら、さらに裏金を会社からむしり取っていたのですから、人の欲には際限がないということですかね。日産も、こんなトップをこれ以上放っておけないと考えたのでしょう。ルノーとの関係だとか、いろいろ取り沙汰されていますし。

有価証券報告書の虚偽記載で逮捕されるのは非常に珍しいケース、本命は脱税容疑…なのでしょうか。取り調べの中でどんな会話がされているのか、興味深いですね。もちろん素直に認めるタマじゃないはず。

写真はtwitterに流れてきたもの。左は「星の王子さま」作者のサン=テグジュペリ、右は皆さんご存知のMr.ビーンことローワン・アトキンソンです。

35街の25周年日々雑記

20181010

街には、表の顔と裏の顔があります。昼の顔と夜の顔と言ってもいいでしょうか。表通りにはオフィスやショップが並び、裏通りに足を踏み入れれば人々が集う酒場や食堂が軒を並べる。

駒ヶ根では中心市街地、駅から見ると左側に広がる「35街(さんごがい)」というのがそんな裏の顔の一角です。ここは1993年、市の環境整備推進事業で路面にインターロックを敷き詰め、それまでとは雰囲気を一新した明るい街に生まれ変わりました。それから25年がたち、先週末に記念イベントが行われました。

この一角はもちろん、寿司屋さん居酒屋さんなど、当社のお得意様が集結しています。密度で言えば一番かもしれません。昔からのお店に加えて最近になってオープンしたお店もあり、それぞれ馴染みのお客さんを抱え繁盛しておられます。

25年前の整備事業には当時商工会議所副会頭だった亡父もいろいろと骨を折ったと聞いています。昔の写真が展示してありました。

記念イベントは「駒ヶ根の商工まつり」に合わせて路地裏のスパースを使って行われ、太鼓の演奏に引き続いて地元赤穂高校書道部によるパフォーマンスが花を添えてくれました。

これからもこの一角には、商売の上でも夜の歓談でも、長きにわたってお世話になっていくことと思います。ずっと市民に愛される街であってほしいと願います。

「35街」とは、珊瑚のように水面下(裏通り)でも輝くようにという願いを込めて名付けられたものだそうですよ。

カラス日々雑記

20181002

最近、夜中(というか未明)にカラスの一群がギャアギャアと凄い声で鳴きわめいて起こされるのです。何だか近所に増えているような気がします。一方でスズメを見る機会が激減しているのですが、関係あるのでしょうか。

カラスは頭の良い鳥だと言われます。先日車を運転していましたら、伊那市内で信号待ちの時に、こんな場面を目撃しました。

カラスがピンポン玉くらいの黒いものを口にくわえて、キョロキョロ周囲を見回しながら歩いて、道路に置くのです。信号待ちですから車は通っていません。

何だろうと思いながらその信号を通過し、用事を済ませて1時間後くらいに同じところを通ったら、まだ同様の行為を繰り返しています。そこでピンと来ましたね。奴は、クルミか何か固いものを、車に轢かせて壊そうとしているんだ。

よくよく見ると、くわえているのは確かにクルミのように見えます。殻を車に割ってもらって、その中の可食部分を食べようとしているのですね。話には聞きますが、現場を見るのは初めて。残念ながら写真を撮れませんでした。

しかし一時間余もかけて、クルミ一個分の中身をほじりだして食べるのでは、エネルギー効率が良くないでしょう。なかなかうまくいかないのでもう意地になって、何が何でもこのクルミを食ってやると執念を燃やしていたんだな。結局、奴はクルミを食べられたのでしょうか。

グルメタレントとして知られる渡部建の番組で、山奥のジビエを出すレストランで「カラスの炊き込みご飯」を食べる場面が出てきました。うーん、正直言ってあまり食べたいと思う食材ではありませんよね。不吉なイメージはぬぐえませんし…

渡部は「言われなきゃわかんないけど、変な感じはないね」と食べていましたよ(積極的に褒めている風ではなかった)。この店を渡部に紹介したという別の料亭の主人も「今まで食べた鳥の中でカラスが一番おいしい」なんて言っていましたが、そもそもカラスが食べておいしい鳥だったなら、ずっと昔から広く一般に食べられてきた筈です。どうだろう、偏見を捨てて食べてみる価値がありますかね?

ロストバゲージ日々雑記

20180924

飛行機などで預けた荷物が紛失することを「ロストバゲージ」というそうです。。

最近は大手L航空がロンドンでフライトキャンセルと数百個のロストバゲージをやらかし、しかもスタッフの対応が最悪だったという体験談がネットで話題になりました。なかなかひどい状況だったみたいです。

さて私の家族がつい最近、駒ヶ根から新宿行の高速バスでロストバゲージに引っかかりました。乗車した際にキャリーバッグを荷物用トランクに預けました。渋滞にはまり、2時間ほど遅れて終点バスタ新宿に到着し、車を降りてトランクの中を見ると、ある筈の荷物がありません。

「そんなバカな!」と運転手さんと一緒に探しても、ない。誰かが間違えて持って行ったのなら、その人の荷物が残っているはずです。まさか何者かに持ち去られてしまったのか?

到着したのはもう深夜で、バスタのバス会社窓口も既に閉まっています。途方に暮れて家に電話してきましたが、バッグの中身は衣類などで貴重品が入っていなかったのは不幸中の幸い。運転手さんに対応窓口の電話番号を訊いたというので、今日はそれ以上できることはない、また明日動くようにと言っておきました。

その後1時間ほどしてバス会社から連絡があり、途中の日野バス停で降りたお客が間違えてキャリーバッグを降ろしたことに気づき、後続のバスに乗せてくれたとのこと。ああ良かったよかった、安心して眠れたことでしょう。

高速バスの荷物預かりは、預かり証やタグをつけるわけでもなし、乗客の善意に任されています。乗客が自分でトランクに乗せて自分でピックアップします(乗務員さんがやってくれる場合もしばしばあります、いやそっちの方が多いかも)。おそらくバス会社の約款では、紛失などの責任は持てない…となっているのだと思います。

いろいろな人が乗りますから、たまには間違えられることもありましょう(そうしょっちゅうあっては困ります)。私もバスを利用し荷物をトランクに置くとき、一抹の不安が頭をかすめます。今使っているキャリーバッグはあまり似た色をみかけないので、うっかり持って行かれることはたぶんないだろうと思いますけど。

珍研究の数々日々雑記

20180918

イグノーベル賞には毎年10人が選ばれます。Wikipediaによると受賞した研究には、たとえばこんなものがあるそうです。

----------------------------

・従業員がブードゥーの人形(呪いの人形)を使って上司に報復すること効果がでるかどうかを調査 (2018経済学賞)

…どうやって調査したのか。実際に効果はあったのでしょうか。

----------------------------

・ジェットコースターに乗ることで腎臓・尿管結石を除去することができるという研究 (2018物理学賞)

…石持ちの私にとっては大変興味深い研究です。てかそんなに簡単に出て来るなら、誰も苦労せんよ。階段を何度も上り下りすると良い、と聞きました。

---------------------------

・前かがみになって股の間から後ろ方向にものを見ると、違って見えることを調査 (2016知覚賞)

…日本人の研究です。受賞した時には結構話題になりました。以前訪れた「天橋立股のぞき」は、確かに正面から見たときよりも股からのぞいた方が近くに見えます。

---------------------------

・湯がいたトガリネズミを噛まずに飲み込み、その後数日間かけて排泄されてくるものすべてを念入りに調査し、人間の消化器の中でどの骨が溶解してどの骨が溶解しなかったか、研究した (2013考古学賞)

…研究者が自分で試したのでしょうか?真理の探究のためには自らの苦痛も気持ち悪さも厭わない、科学者の鑑のような方ですね。

---------------------------

・円盤投げ選手は目が回り、ハンマー投げ選手は目が回らないのはなぜかを究明 (2011物理学賞)

…円盤投げは高校の体育でやりましたが、さすがにハンマー投げは経験がありません。両者の間にどんな違いがあるか、想像してみてもよくわからない。回転軸が頭を通っているのと、そうでないのとの違いかな。

--------------------------

・冬の凍った小道では、靴の上から靴下をはくと、滑って転びにくくなることを示した (2010物理学賞)

…そりゃあそうだ。雪に弱い都会の方は、革靴で外出するときには靴下を履くといいと思います。

関連リンク: イグノーベル賞受賞者の一覧 (Wikipedia)

駒ヶ根からノーベル賞日々雑記

20180917

歴史的快挙ではありませんか!駒ヶ根からついにノーベル賞受賞者が登場するなんて。

ノーベル賞とはいってもこれは「イグ」ノーベル賞。1991年に創設された「人々を笑わせ、そして考えさせてくれ、真似ができない/するべきではない」研究業績に対して与えられる、ノーベル賞のパロディーです。13日にハーバード大学で授賞式が行われました。

見事に2018年度の医学教育賞受賞者となったのは、駒ヶ根市は昭和伊南総合病院の消化器病センター長、堀内朗さん。堀内氏はお隣の飯島町出身で、私の高校の一つ先輩に当たります(面識はありません)。彼の研究は「「座位で行う大腸内視鏡検査―自ら試してわかった教訓」とのことです。

-----------------------------

(朝日新聞)大腸がん検診などで受ける内視鏡検査は、通常は横に寝た状態で肛門(こうもん)から管状の内視鏡を体内に入れていく。堀内さんは、痛みや不快感を減らす方法を探していて、座った姿勢のままで受ける方法を思いついた。イスに腰掛けて少し股を開き、口径の小さな内視鏡を自分の肛門にゆっくり入れてみたところ、「驚くほど容易にできた」という。

ただ、座った姿勢で医師が内視鏡を入れる検査は、恥ずかしがって受けたがらない人が多く、採用していないという。

-----------------------------

イラストのようにすると痛くないってことですね。2006年に学会に体験を発表したというから少し前の研究?です。

私は何と、この病院(当社から歩いて数分)で大腸内視鏡検査を受けた経験があります。ちょっと自慢できますか?でもその時は鎮静剤を使って、眠っている間にやってもらいましたから、ノーベル賞技術の恩恵にはあずかっておりません。これじゃあ威張れませんね。それに検査してもらったお医者さんが堀内氏かどうかも定かでないし。

彼の思いは、苦痛を伴う大腸内視鏡検査を少しでもラクに受けられて、大腸がんにつながるポリープを多くの人が早期に発見除去できるようになってほしいという願いだそうです。今日では上記のように薬を使い、患者への負担は少なくなっておかげですが、それよりも検査前に大量の下剤で何時間もかけて腸を綺麗にするプロセスが嫌ですね。ここをもっとラクにできればいいのに。

キャッシュレス日々雑記

20180912

財布の中身はずっしりしているのがいいですが、紙幣ならぬ小銭がジャラジャラと集まってずっしりするのは、あまり恰好の良いものではありません。。

札入れと小銭入れをそれぞれ持って使い分ければスマートだとは思いますが、なるべくモノを幾つも持ちたくないので、一体型の財布を使っています。どうしても小銭ジャラジャラからは逃れられません。

財布には変なこだわりがあって、好みのデザインが決まっています。世に多く出回っているタイプとちょっぴり違うだけなのですが。先代の財布が傷んできたので都内のデパートを何軒も探しても見つからず、入手に苦労をしました。今使っているのは日本橋の丸善でようやく見つけたものです。

財布の話ではありません。小銭が邪魔になるのは、私がキャッシュレス社会に乗り遅れていることの証です。

そもそもスマホを持っていませんし、suicaさえ使ったことがありません。(suicaは持っていれば出張の時などさぞ便利だと思いますが、買い方がわからない。このへんの駅にはそんな便利な改札装置がついていません)

多くの方がコンビニやスーパーなどで様々なアプリやカードを使いこなし、小銭(ほぼ)不要の生活をしている話をネットなどで読むと、なるほどスマートだなあと思います。僅かな買い物で迷わずにクレジットカードを出す人に遭遇することも増えてきました。ちょっとだけ自己弁護をしますと、特定のお店のプリペイドカードを持たないのは、ポイントにつられて購買行動が縛られることがイヤだからです。

中国などキャッシュレス社会が日本よりはるかに進んでいる国も少なくないようです。持ち歩く端末やアプリの開発が我が国は特別遅れているわけでもないような気がしますが、肝心のお店での端末の普及がはるかに遅れているのは間違いないですね。もっとも、海外では貨幣に対する信頼が日本ほど高くない(偽札、ニセコインが出回っている)ため、こうしたキャッシュレスへの移行が心理的にもスムーズだとも言われます。

台風や地震による停電が相次いだ(一部地域ではいまなお復旧していない)中で、現金の有難みを見直したという話もあります。確かに停電では電子マネーは使いようがなく、現金以外は通用しないでしょう。しかしあくまで非常時のことで、時間はかかれども平常時のキャッシュレスは確実に進んでいくでしょうね。

さしあたって私は、suicaを手に入れることからでしょうか。