カメラを止めるな!読んだり見たり

20180827

登場するのは無名俳優ばかり、超低予算で作られ、わずか2館で公開された映画。それが面白くて最高だと大評判となり、いま全国に拡大中の「カメラを止めるな!」がようやく長野県にやってきました。さっそく松本まで観に行ってきましたよ。

この映画、紹介するのが難しいです。どうしてもネタバレになってしまう。私自身、事前情報を極力シャットアウトして初見に臨みましたが、正解であったと思います。ですからこの記事では、内容にできるだけ触れることなく感想や印象を書こうと思います。

つまりオススメしたいのですが、少しは中身も書かなくては記事にならないな。これから観ようと思う方にもなるべく差障らないように気をつけますが、どうかご注意を。

この映画はですね…「ゾンビの映画を作る」ことを題材にした映画です(これくらいは言ってもいいでしょ)。

私ゃゾンビなんて気色の悪いものを好んで観る趣味は持ち合わせません。血を見るのも嫌いです。でも、作品中にグロテスクなゾンビも流血も山ほど出てきますが、全編を観た後に残るのは映画への愛をたっぷり味わった爽快な気分です。

映画好きな方は、独特のカメラワーク、いわゆる「長回し」にすぐ気が付くでしょう。この映画は冒頭から実に37分間、カメラを止めることなくノーカットで撮影されています。やり直しのきかない撮影で、非常に綿密な段取りと事前の入念なリハーサルが求められます。

でもこれほど長時間の一発撮りとなれば、途中で少々の失敗やトラブルがあっても無理からぬこと。じじつこの映画でも、変な台詞やタイミングのずれみたいなものがチラホラあり、まあ低予算のインディーズ映画だからかな、と思ったり。

…あー駄目だ駄目だ、これ以上書けない。やっぱり観ていただくしかありません。館内は笑いで包まれており、最後にはきっと多くの観客があったかい気持ちに満たされて外に出ただろうと思います。アイデアの勝利(盗作騒ぎはありますけど)。二度見たなら、さらに面白いことでしょう。

こんな記事ですみません。でも、おすすめです。 ポン!

流れる星に (3)読んだり見たり

20171222

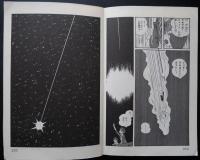

一緒に地上へ落ちてゆくジョーとジェット。大気圏に突入し、二人は炎に包まれ、ひとすじの流れ星となって…。

場面は変わります。物干し台の上で空を見ていた姉と弟がいました。ここまでの物語には全く登場しない二人です。

姉が流れ星を指差して「あっ ほら… あれ!」

「ながれ星!」

姉「…きれい!」 弟「うん」

姉「カズちゃん なにをいのったの?」

弟「えへへ おもちゃのライフル銃がほしいってさ」

姉「まあ あきれた」

弟「じゃ おねえちゃんは…?」

姉「あたし? あたしはね 世界に戦争がなくなりますように… 世界中の人がなかよく平和にくらせますようにって… いのったわ」

この巻はここで(写真の次ページ)終わっています。コミック史上、最も美しく感動的なエンディングだと思います、いや、断言します。真っ白な灰になったあしたのジョーも素晴らしいが、それ以上です。弟がライフル銃を欲しがり、お姉ちゃんが平和を祈るコントラストも、絶妙に効いています。

サイボーグ009はこうしていったん完結しました。再開を望む声が高く何年かのちに復活しましたが、このエピソードを超える物語は、作られることはありませんでした。(「天使編」は凄いものになるかと思いましたが、長らく未完のまま放置され、作者が世を去ってしまいました。愛読者たちの嘆いたこと!)

ずっと前に、TVチャンピオン「コミック王選手権」なる番組が放送されました。自他ともに認めるコミックの読み手がしのぎを削る大会です。最初の課題は「自分が選んだコミックの好きな場面を読んで、一番最初に涙を流した人が勝ち」という、いかに感情移入できるかを争うものでした。

出場者の一人が、この流れ星の場面を選びました。私ったら一緒に見ていた妻に、これはどういう場面で、これこれこういう経緯で、と説明しながら1分もたたないうちにぽろぽろと涙が出てきて、番組のどの出場者よりも早くトップ通過してしまいました。私にとってそれほど思い入れのある場面です。同感だという人も、きっといらっしゃることでしょう。

流れる星に、数々の思いをのせて。

流れる星に (2)読んだり見たり

20171220

流れ星に願いを掛ける記事をUPしてから気がつきました。このテーマで絶対に、はずしてはいけない題材がありました。

それは、石ノ森章太郎の「サイボーグ009」。作者の代表作であり、我が国のコミック史に輝く名作です。内容をご存知ない本欄読者のために、あらましを説明しましょう。ネタバレご容赦を。

死の商人組織「黒い幽霊(ブラックゴースト)」によって、特殊能力を持つ9人のサイボーグ戦士たちがつくられました。サイボーグたちは世界各地で戦争を巻き起こそうとする組織を裏切り、平和のために組織と戦う道を選びました。

試作品だったサイボーグたちは機能こそ未完成でしたが、抜群のチームワークで黒い幽霊と何度も戦います。しかし相手は巨大組織、なかなかやっつけることはできません。

黒い幽霊は地底人の広大な帝国「ヨミ」に本拠を置き、サイボーグたちをおびき寄せて全滅させようと試みます。かつて地下を支配していた怪物ザッタン、黒い幽霊の奴隷となっている地底人、さまざまな力と思惑が激突し、壮絶な戦いが繰り広げられます。

追いつめられた黒い幽霊はヨミを爆破しすべてを壊滅させ、巨大な魔神像ロケットに乗って宇宙へ脱出します。主人公のサイボーグ009こと島村ジョーは黒い幽霊と刺し違えるべく、飛んでゆく魔神像の内部に単身送り込まれます。

地上では002ことジェット(飛行能力持ち)が、ジョーを助けようと魔神像を追って飛び立ちます。仲間たちに「もう遅い、間に合わない」と言われながら、最後まで一分の可能性に賭けて。かつてはNYのスラム街のチンピラだったジェットが、生まれて初めて神に祈ります。

ジョーは魔神像を中から破壊することに成功し、ついに永年の宿敵・黒い幽霊を倒しました。そこに追いついたジェットとの宇宙空間での再会。しかしジェットはここまで到達するのにエネルギーを使い果たし、ジョーを助けて地上へ戻る力がもうありません。

とても一回では書ききれない、続きます。

みをつくし料理帖読んだり見たり

20170525

NHK、土曜夕方のドラマが始まりました。8話連続で、これまでに2話が放送されています。

高田郁原作の同名小説のことは、このブログを始めた頃に書きました(2010.7.31)。既に10巻で完結しており、途中から話はいささかパワーダウンした感じもありましたが(主人公・澪(みお)の優柔不断さに共感できにくくなった)それでも気持ちの良い人情話としてお終いまで面白く読ませてもらいました。

私、当時からこの枠でのドラマ化を予言しておりますよ。「作者は、映像をずいぶん意識しているのでしょうね。漫画原作者でもあるそうですし。そのままNHKの30分時代劇のシナリオになりそうな」なんて書いてある。まったくその通りになりました。

この小説は以前、民放でも単発のスペシャルドラマになっていました。そのとき、主役は北川景子でした。 …はっきり申して、原作を知る人は誰もが相当な違和感を持ったことでしょう。こんな都会的美人、下がり眉の田舎娘を演じるようなキャラではありません。

今回の澪は、黒木華。さすがNHK、澪のイメージにこれほど一致する女優を考え付きません(美人でないと言いたいわけではありませんよ)。一途なひたむきさも揺れ動く不安も芯の強さも、すべて持っている。そして脚本があの「ちりとてちん」の藤本有紀とくれば、傑作の期待もふくらもうというものです。

今のところ、原作の雰囲気をよく出しているなと思いました。ストーリーの重要な柱である幼馴染との友情はまだ出てきませんが、8話ですべてを網羅して完結させてしまうのでしょうか?だとすればちょっと勿体ないかも。

舞台となる蕎麦屋「つる家」は、設定では九段下・俎橋のたもとにあることになっていて、私は東京でしばしばこの辺を歩くことがあり、当時の雰囲気を感じてみたいときょろきょろしてみます。俎橋は首都高の高架にのしかかられ無惨な有様ですが、登場人物・戯作者清右衛門のモデル、滝沢馬琴の井戸跡などが今も残っています。

ドラマのおまけとして、澪が現代の厨房に登場し、番組に出てきた料理の作り方を指南します。これがなかなかいい雰囲気で、黒木華も手際よく料理を作っています。あー、「とろとろ茶碗蒸し」が食べたい!

関連リンク: NHK公式サイト「みをつくし料理帖」

蜜蜂と遠雷読んだり見たり

20170514

流行や話題の本に飛びつくことはあまりないですが、そうは言っても音楽を題材にしこれほどの大評判をとっているとなれば、読まないわけにはいきません。直木賞と本屋大賞をW受賞した恩田陸の「蜜蜂と遠雷」です。

3年に一度開かれる芳ヶ江国際ピアノコンクール(浜松国際ピアノコンクールがモデル)。90名を超える若手ピアニストたちがここで競い合う。その中の4人を軸に話は進んでいきます。

いずれも才能あふれるその4人とは…

養蜂家の父とともに各地を転々とし自宅にピアノを持たない少年、風間塵(16)

かつて天才少女と呼ばれながら、母の死以来ピアノが弾けなくなった栄伝亜夜(20)

完璧な演奏技術と音楽性で優勝候補と目されるマサル・C・アナトール(19)

楽器店勤務の妻子持ちサラリーマンでコンクール年齢制限ギリギリの高島明石(28)

彼らの演奏する音楽を、著者は文章でどう表現したのか。直木賞や本屋大賞の選評や書評で“行間から音楽が聞こえる”と絶賛を受けていました。興味津々で私も読んでみましたが、お見事だと思います。コンクールで演奏される曲は、一次予選から本選まで一人十数曲。それらを4人の個性ともに書き分け、そして短いコンクール期間中、互いに触発された彼らの成長さえもまざまざと感じ取れます。

コンクールですから、誰が栄冠を勝ち取るかのサスペンスが物語の柱であるのはもちろんですが、登場人物たち、本当に「いい奴ら」なんですよね。みんなに賞をあげたくなります。いちおう音楽愛好者(ピアノ界にはそんなに通じてはいませんが)の私から見ても、設定や描写にはかなりのリアリティと説得力があり、ぐいぐい読ませます。

というわけで、時間を忘れてほぼ一日で読みました。傑作だと思います。一読をお薦めします。

タイトルの「蜜蜂」はもちろん風間塵との関連ですが、「遠雷」の描写は本書に一箇所だけさらっと出てきます。何の比喩なのでしょうか、よく解らなかった。もう一度読み直してみたいな。物語に登場するピアノ曲で私の知らない曲もたくさんありますし。

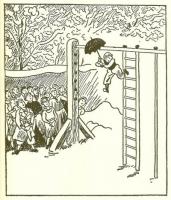

飛ぶ教室読んだり見たり

20161226

クリスマスも無事(?)終了。仕事の方もいよいよ年末進行で忙しくなってきています。

クリスマスを独りで過ごすことを最近「クリぼっち」というそうですな。我が家では子供が今年から二人とも家を離れているため、ぼっちではないにせよ、大人だけのクリスマスとなりました。ツリーを飾ったりするのは何年も前に卒業していますし、まあ「記念日感」はだんだん薄れてきますよね。

さてクリスマスを扱った本は山ほどあるでしょう。私にとってクリスマスといえばケストナーの「飛ぶ教室」。子供の頃からの愛読書です。

舞台はドイツの寄宿学校。年頃の少年たちの友情、信頼、不安、正義、勇気の物語…です。孤児で文章の上手なジョニー、優等生で絵を描くマルチン、小柄で臆病なウリー、腕っぷしの強いマチアス、哲学的で変り者のセバスチャン。彼らを優しく見守るベック先生。世間付き合いを捨てて暮らす禁煙さん。魅力的な登場人物ばかり。男子校の話なので、女性は物語に実質一人しか登場しません。

彼らは難しい書き取りに悩まされたり、理不尽な上級生に反抗したり、隣の実業学校の生徒たちと喧嘩をしたり、クリスマス会に自分たちで創作した芝居を上演したりと、生き生きとした学校/寮生活を送っています。そしてクリスマス休暇に帰省するのを何より楽しみにしています。

ところがある生徒は、貧しい両親から帰省のための旅費を送ってもらうことができませんでした。日頃の言動は気丈で大人びていても、まだ年端もいかない(16歳くらい)少年のこと、家族に会えない寂しさと悲しさで胸が張り裂ける思い、そして両親の悲しみも。彼らにはどんなクリスマスが訪れるのでしょうか?

私は涙腺が弱いものだから、このくだりを読むといつも泣けてしまいます。子供の頃出会えて良かった、と思う本は何冊もある中、これは筆頭格。初めての子供不在のクリスマスは、特段しんみりしたわけでもありませんが、ふと思い出しました。

この世界の片隅に読んだり見たり

20161212

「君の名は」「聲の形」。今年は日本産アニメの超当たり年だと言われます。そしていま、静かに上映をはじめ今では爆発的なヒットが予感されるのが、本作「この世界の片隅に」です。SNSで評判が広まって、絶賛する声が私の目にも頻繁にとまるようになりました。これはぜひとも観なくては、と思い、先日台場へ行った折に観てきました。

この映画は、太平洋戦争中の暮らしを描いた映画です。主人公すずは絵が上手で、ちょっぴりボーッとした女の子。広島で生まれ、18歳で見合い結婚し呉にお嫁に行きます。呉は戦艦大和を建造した軍港。市街地から離れた郊外の集落で日々の生活を送ります。

畑の世話をし、買い物をし、料理を作り、裁縫をし、何でもないような日常が淡々と、しかしテンポよく描かれます。戦争が進むにつれ物資は不足し、空襲が始まり、すずの大切にしていたものがだんだん失なわれていきます。けれども怯むことなくへこたれず生きていくすずの姿は、なんとも明るく愛おしい。

すずの声を演じるのん(本名、能年玲奈)。素晴らしいです。彼女とすずのキャラクターがぴったり合致し、絶対にこの組み合わせしかありえない、とまで思わせます。

そして緻密で美しい映像。後で知りましたが、綿密な時代考証によって当時の街や村、人々の服装、建物の様子、その日の天気、商店主の顔つき(!)などを尋常ならざる精度で再現しているそうです。その頃の現地を知るはずのない私にも、圧倒的なリアリティであることは伝わってきます。(登場する重巡洋艦「青葉」は、昔プラモデルを作りました。煙突の形に特徴があり、すぐ思い出しました)

暗く悲惨な戦時生活を描く映画は、いくつもあります。その中で強く正しく生きていく主人公も、大勢います。しかしこの映画は、決して反戦を押しつけがましく声高に語ることなく、ほんとうに自然のまま。なのにジワジワくる。こんな映画があるのか…と思います。

原作はこうの史代氏のコミック。急いで買いました(まだ読んでないが、これから読みます)。監督の片渕須直氏は映画化の企画にあたり、ほとんど資金ゼロからスタートし、応援する多くの人々から寄付を募って完成にこぎ着けたとのことです。寄付者の名前が映画の最後にクレジットされています。

来月からは伊那や飯田の映画館にも来るようですよ。ぜひ観に行ってください。私も、きっともう一度、行きます。

関連リンク: 「この世界の片隅に」公式サイト

意外な登場読んだり見たり

20161130

大河ドラマ真田丸。いよいよ大詰め、信繁(堺雅人)に最後のひと暴れをさせてやりたいところですが、次々に翼をもがれ刃を失い、何だか観るのがつらいですね。徳川の巧みな知略によって、せっかくの出城・真田丸も打ち壊され堀も埋められ、物語は豊臣の破滅に向けて着々と進んでいます。

そんな中、前回の放送で意外な人が登場しました。江戸にいる信之(大泉洋)が、弟信繁を案じながら小野お通(八木亜希子)の館で耳掃除をしてもらっています。そこへ突然現れた妻、稲(吉田羊)と侍女にして元妻のこう(長野里美)。「なんでお前たちがここへ!?」とうろたえる信之。

「浮気ではない、この女といると癒されるのだ」と弁解にもならない言い訳をする信之ですが「これまで旦那様の癒し係は私の仕事だったのに!」と激高しお通に飛びかからんばかりのこう。(笑)

「勘違いなさいますな、殿様は私の愛しい人ではなく、お客様でございます」と悠然と微笑むお通が、「先ほどから次の方がお待ちですよ」と襖を開けると…

そこには大河ドラマテーマ曲を振っている指揮者、下野竜也氏が!助平親父というにはいささか純真すぎるような顔をして、ちょこんと座っているではありませんか。びっくりしましたな。オープニングにもクレジットされていませんでしたし。台詞らしいセリフはなく、ほんの十数秒の登場で、音楽好きな人でなければ「あの人誰なんだ?」と思うくらいの唐突さではありました。

下野氏は意欲的なプログラム、幅広い活動でめきめきと頭角を現し、現在第一線でバリバリと活躍中の指揮者です。以前飯田で「アフィニス音楽祭」というのをやっていたとき、私、彼の棒で演奏したことがあるのですよ。見た目はずんぐりとして、失礼ながらあまりカッコイイ感じではないのですが、冷静沈着なご指導ぶり、棒に説得力があり音楽はお見事でした。

私はたまたま音楽をやっているから気付きましたが、他のジャンルの有名人も、どこかにカメオ出演しているのかもしれませんね。三谷幸喜らしい、油断も隙もありません。

聲の形読んだり見たり

20161013

「君の名は。」の大ヒットに代表されるように、今年はアニメ映画の当たり年だそうです。この秋、もう一つ注目の映画が上映されていて、静かに話題を呼び、観客もかなり入っているらしい。

「聲の形」。映画は観ていませんが、大今良時・原作のコミックは以前子供が読んでいたのを何気なく手に取って、その途方もなく重い物語と描写に衝撃を受けました。ここで書くのは、原作コミックに限定した話です。(全7巻中1巻分のネタバレあります)

主人公、石田将也が6年生の時、クラスに聾唖の少女、西宮硝子が転校してくる。退屈な日々を送っていた将也は、ちょっとしたきっかけから軽い気持ちで、クラスの先頭に立って硝子をいじめ始める。硝子の高額な補聴器が繰り返し壊されたことでいじめの実態は発覚し、将也は主犯と認定され周囲から激しく非難される。いじめの矛先は将也に向かい、硝子は転校していく。進学しても誰一人友人ができず、生きていくことに絶望し始めた高校生の将也は、硝子と偶然再会する…

いじめ描写、救いがなく、胸が詰まります。よく少年誌で連載されたものだと思います。しかしこの話は「障害者といじめ」がテーマというよりも、思うようにコミュニケーションをとれず苦しむ少年少女たちが、壁にぶち当たりながらも他者との自然な関係をつくっていこうと、もがく姿を描いたものといった方がいいでしょう。

話の中で硝子の聾唖はコミュニケーションの大きな妨げになっていますが、それだけでなく殆どすべての登場人物が、他者との関係において(意識せずとも)問題を抱えているのです。互いに深く傷つけ合いながら、それでも相手に理解されたいと願う登場人物たちに胸を打たれます。

かつての非行を深く悔いながら、赦しを請えない将也。自分を偽って「良い子」を演じ、他人に心を開けない硝子。この二人の心が通じ合う日は来るのでしょうか?

作者は女性漫画家です。非常に注意深く読まないとわからない描写も多く、時間をかけてじっくり読むことをおすすめします。この話の舞台となっている岐阜県大垣市には、「聖地」としてファンが大勢訪れているそうですよ。

ところで「聲」という字がわからなくて「カニの形」と間違う人が何人もいるそうですが、ホントかな?

ルノワール 豊満な幸せ読んだり見たり

20160825

つい先日まで六本木の新国立美術館で催されていた「ルノワール展」。オリンピックに夢中でupするのを忘れていました。もう展覧会も終わってしまって今さらですが、備忘として書いておきましょう。

私はこれまで彼の作品にあまり魅力を感じていなかったのですが(学生時代にパリの印象派美術館でいくつも観ているはずなのに、ほとんど印象に残っていません)新聞雑誌やTVなどで、この展覧会が盛んに取り上げられているのを読んだりして、本物を観たくなったのです。

会場には超名作「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」「ピアノを弾く少女たち」などとともに、「田舎のダンス」「都会のダンス」の二部作が並べて展示されています。「都会」のモデルはユトリロの母にして自らも画家であったシュザンヌ・ヴァラドン。「田舎」は後にルノワールの妻となるアリーヌ・シャリゴ。

みごとに対照的な画ですね。高級なドレスをまといながらも無表情、悲しげな雰囲気をも漂わせるヴァラドンに対し、アリーヌの開けっぴろげな幸せな顔!豊満な全身から、幸福のオーラが発散されているよう。アリーヌをじっと見つめるヴァラドンの憂い。(もちろん2枚の画の並べ方によるわけですが)

ヴァラドンもまたルノワールの愛人だった時期があるそうです。しかし画家の気持ちはアリーヌに移り、二人の女性の間には決着がついてしまった…ということなのでしょうか。

「ぶらんこ」「陽光の中の裸婦」などの光の描写も素晴らしかった。前者が発表された当初、死体のような色だと酷評されたそうですが、そうね、言われてみれば、肌に点々と散らされた青はゾンビの色合いともとれますかね?これらの画にも、ささやかなれど、幸せが一杯です。

ルノワールの描いた女性、アリーヌのみならず本当に豊満な人が多いです。横たわったり水浴したりする裸婦たちもみな豊満。文字通り、豊かで満たされた人を好んで描いた画家でした。画を観る私たちにも、モデルの、そして画家の幸せが伝わってくる気がします。