プラハのための音楽1968音楽ばなし

20161220

先日の新聞に訃報が。。

------------------------------

(朝日新聞)カレル・フサさん(指揮者、作曲家)14日死去、95歳。ドイツの音楽出版社が明らかにした。

チェコスロバキア生まれ。共産党政権に抵抗し、米国に移住した。68年のチェコの変革運動「プラハの春」を受けて書いた吹奏楽のための「プラハのための音楽1968」で世界に知られた。69年ピュリツァー賞受賞。

------------------------------

フサは日本の吹奏楽関係者にもよく知られた作曲家でした。私はかつての楽団で彼の代表作「プラハのための音楽1968」を手掛け、数回練習したもののあまりの難しさに断念した経験があります。題名からおわかりの通り、愛国者のフサがこの年のチェコ動乱と弾圧を受けて書き上げたものです。

ソビエト連邦を中心にしたワルシャワ条約機構の一員だったチェコスロバキア(当時はチェコとスロバキアは一つの国でした)は、ドプチェク第一書記のもと「人間の顔をした社会主義」を掲げ、独自の民主化路線を歩もうとしました。市場経済、言論の自由、西側との交流などを盛り込んだ民主化運動は「プラハの春」と呼ばれ、市民たちの声明である「二千語宣言」には体操選手チャスラフスカをはじめ3万人の市民が署名しました。

しかしソ連はそれを「反革命」ととらえ、東側陣営からの離反を絶対に許さない強硬な姿勢でチェコスロバキアに臨みました。再三の警告の末1968年8月、軍事力をもって攻め込み、全土を占領支配下に置きました。世界各国から非難が殺到しましたが、結局ドプチェクは失脚し、ソ連に忠実な政権が誕生、プラハの短い春は終りを告げました。

私はベルリンの壁が崩壊する少し前の89年夏にプラハを訪れる機会がありました。ソ連侵攻時にデモが荒れ狂ったバーツラフ広場は、ホテルや商店が立ち並ぶ賑やかな通りで、往時を想像することは難しかった。闇のドル買いからはあちこちで声をかけられ、街にはてんとう虫がたくさん飛んでいました。

当時米国にいたフサは蹂躙された祖国の惨状を聞き、憤激と哀しみの中でこの曲を書きました。4楽章、20分ほどの曲は十二音や微分音などを駆使した現代的な手法で書かれ、強烈なリズムと不協和音の連続の中で、スメタナの「わが祖国」でも使われている讃美歌「汝ら神の戦士」が繰り返し現れます。

初めて聴いたとき、これほど厳しい音楽があるのかと思いました。のちにフサ自身によってオーケストラに編曲されています。オケで演奏される機会はそう多くないですが、指揮者下野竜也氏(真田丸にも登場)が好んで取り上げていて、来月にはN響でも演奏される予定です。たぶん放送もあるでしょうから、馴染みの少ないこの曲にぜひ耳を傾けて、フサがこの曲にこめた祖国への思いを感じていただければと思います。

さよなら、ジュニアオケ音楽ばなし

20161116

週末は二日連続でコンサートの本番でした。日曜日は「謎の変奏曲」で書いた伊那フィルの定期公演。ドボルザークのチェロ協奏曲では飯島瀬里香さんの素晴らしいソロに惚れ惚れしながら気持ち良く演奏ができ、またエニグマ変奏曲は(私の出番はほんの少ししかなかったものですから)この愛すべき音楽にずっと浸っていたいと思いながら、ステージで仲間の演奏を聴いていました。難しい曲でしたが、伊那フィル、よく頑張って仕上げられたと思います。

土曜日は伊那市のいくつかの小学校合唱団による合同演奏会「落ち葉たきコンサート」。毎年この時期に行われ、伊那文化会館付属のジュニアオーケストラもずっと出演しています。年一回の大事な発表の機会です。

ジュニアオケは小学生~高校生による弦楽オーケストラで、始まってもう20年位になるのでしょうか。子供たちは普段から音楽教室でレッスンを受けている子たちですが、年齢も違えば楽器の習熟度も全然違います。月一回の合奏練習で曲に取り組むにはなかなか苦労があるのですが、無理なく楽しく、その中で合奏の楽しさを知ってもらいたいと思ってやってきています。音大に進むような子も何人かいて、飯島瀬里香さんもその一人です。

中心になって指導されるお二人のプロのヴァイオリニストの先生、そして私の音楽仲間のヴィオラ、チェロ、コントラバスの腕利きたちに交じって、私も講師として指揮者を15年ほど務めてきましたが、このたび身辺が忙しくなり、今回の演奏会で降板することになりました。関係者の中でたった一人だけ弦楽器を全く弾けない私がよく指導者面してきたものだと今さらながら呆れますが、先生方に支えられ何とかやって来られました。

子供たちと接することが楽しかったことは勿論ですが、そのほかにジュニアオケのおかげでとても勉強になったことがあります。私はアマオケ奏者としてこれまで100曲以上の曲目を演奏していますが、残念なことにはバッハ、モーツァルトらによる古典音楽の名作を演奏する機会が圧倒的に少ないのです。これは彼らの書いた曲に打楽器があまり使われていない、という単純な理由によるもので、打楽器奏者の宿命です。

ジュニアオケの指揮を通してこれらの名曲を演奏することができたことは、私自身にとって本当に貴重な経験でした。バッハの3つのヴァイオリン協奏曲、モーツァルトのディヴェルティメントや「アイネ・クライネ」、他にもヴィヴァルディの「調和の幻想」、四季、2台のチェロの協奏曲、パッヘルベルの有名な「カノン」、古典ではないけれど「ホルベルク組曲」「アンダンテ・フェスティーヴォ」、などなど。

アレンジもので「リベルタンゴ」やジブリ曲をやったのも楽しかったなあ。オペラの児童合唱の下稽古というとんでもないお役目が回ってきたこともあり(14.7.2)、いろいろなことが思い出されます。最後の演奏曲は「真田丸」でした。未熟者にお付き合いいただいた先生方、文化会館の皆様、生徒さん、保護者の方々に、心から感謝しています。

謎の変奏曲音楽ばなし

20161102

11月13日、伊那フィルの定期公演で演奏するこの曲は、とっても、とっても素敵な曲なのです。私は以前から一応知ってはいましたが、お恥ずかしいことに、真剣に聴いたことがありませんでした。自分たちで取り組むことになって、譜面を読み、聴き込みながら、それまで気が付かなかったこの曲の魅力に今どんどんはまっているところです。

その曲は「エニグマ変奏曲」。作曲は行進曲「威風堂々」で知られる19-20世紀英国の作曲家、エドワード・エルガー。

エニグマとは「謎」のこと。変奏曲というのは、テーマとなるメロディーを次々に変化させてさまざまなスタイルで聞かせる曲の形式です。料理に例えると、ある食材を生で食べたり焼いたり煮たり揚げたり、ほかの食材と合わせたりして楽しむ「○○尽くし」みたいなものでしょうか。

この曲はテーマとそれに続く14の変奏からできていますが、それぞれの部分を作曲者エルガーの家族、友人、知人になぞらえらているのです。エルガーはそれぞれの変奏が誰を表しているのか明らかにせず、イニシャルだけをヒントとして示しました。

ところが詮索好きの友人たちがエルガーを問い詰めて白状させ、今では第13変奏を除いてすべてバレてしまいました。たとえば、第1変奏「C.A.E」はエルガーの妻Caroline Alice Elgar、第2変奏「H.D.S.-P.」は音楽仲間のピアニストHew David Stewart-Powellというふうに。

それぞれの曲は、モデルの人となりを表しています。第6変奏「Ysobel」は音楽一家の令嬢で、エルガーにヴィオラを習っていました。この曲はヴィオラの初心者が苦労する「移弦」の練習を模しています。また第10変奏「Dorabella」は、エルガーがとても可愛がっていた若い女性で、少し吃音の癖があったそうです。この曲ではそのちょっぴり舌足らずなところを、とてもチャーミングに描いています。(曲を聴いて彼女は大変喜んだとか)

第11変奏「G.R.S.」は大聖堂のオルガン奏者ですが、モデルは彼ではなく彼の飼い犬、ダン。散歩道で川に落っこち、必死に泳いでようやく岸にたどり着き、嬉しそうに吠える様子です。

こんな調子でそれぞれの人物像を描きわけています。作曲者がユーモアを交えて友人たちに寄せた親愛の情がいかにもイギリス紳士っぽく、本当に素敵な曲です。音楽ファン以外にはそれほど馴染みのない曲だと思いますが、ぜひこの機会に耳を傾けていただければ幸いです。

**伊那フィルハーモニー交響楽団 第29回定期演奏会**

11月13日(日)午後2時開演 長野県伊那文化会館

曲 目

ボロディン:歌劇「イーゴリ公」序曲

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲ロ短調

エルガー:エニグマ変奏曲

指揮 横山奏 チェロ独奏 飯島瀬里香

若きチェリスト、飯島瀬里香さんの協奏曲も聴きものですよ!

関連リンク: 伊那フィルのフェイスブック

三人のティンパニスト (2)音楽ばなし

20160729

野口先生は引退してから「交響的一撃」という自伝的な本を出版されました。長年のオケ経験で接した多くの名指揮者や名演奏家との思い出や、若いアマチュアに伝えたいことなどが書かれています。中には「こんなことほんとに書いていいんですか?」と思うような辛辣なこともあちこちに書かれており、興味深く読ませていただきました。

佐藤英彦先生とは直接お話しする機会はありませんでしたが(楽器屋さんで巡り合せたことはあります)私は東京にいた数年間日本フィルの定期会員だったので、実演には3人の中で一番多く接しています。風貌の通り本当に穏やかなお人柄の方だとお聞きしますが、このちっちゃなおじさんが怒涛の勢いで大曲のティンパニを鳴り響かせている様は、まことに圧巻でした。

マーラーの交響曲第1番「巨人」第1楽章は、オケとティンパニソロの数秒間の目まぐるしい掛け合いで終わります。私が居合わせた日フィル公演で、この場所で突然「ガチャ!」という異音が鳴り、佐藤先生は大慌てで隣の太鼓に切り替えて叩いたものの、掛け合いがずれて大混乱になってしまったことがありました。ヘッド(皮)の異変か、音程を調節するペダルのギアがおかしくなったか。いずれにせよ滅多にない大アクシデントで、プロでもこんなことあるんだ、と思ったものです。ご本人、冷や汗たらたらだったでしょうなあ。

佐藤先生は当時からマレット(ティンパニや大太鼓のバチ)や現代音楽に使う創作打楽器の製作でも知られていました。今のように大太鼓のマレットを何十種類の中から選べるような時代ではなかったあの頃、私はsato brandの大太鼓のマレットをとても気に入って使っていました。

山口浩一先生 平成27年10月17日死去 享年85歳

野口 力先生 平成28年4月2日死去 享年86歳

佐藤英彦先生 平成28年5月26日死去 享年87歳

わずか半年のうちに、時代を築いた先生方が相次いで亡くなられました。何ともいえない寂しさを覚えます。合掌。

三人のティンパニスト (1)音楽ばなし

20160728

私が学生だった80年代前半、東京には9つの大きなプロのオーケストラがありました。オケの最後列最上段にでんと構えるティンパニストはどの楽団でも大きな存在感を持っていますが、ここに挙げる三人の方々は、当時すでに楽団の重鎮として腕を振るっておられ、特に私の印象に残っています。

新日本フィルの山口浩一先生、読売日響の野口力先生、日本フィルの佐藤英彦先生。

山口浩一先生。当時私たちのオケは弟の山口恭範先生に指導を受けており、そのお兄さんということで、身近な存在と感じていました。浩一先生のお父さんは童謡「かわいい魚屋さん」を作曲した山口保治氏、息子さん(山口とも氏)も打楽器奏者です。髭を生やした独特の風貌でした。戦後アメリカ仕込みの豪快な演奏。

新潟県妙高市の山奥、寸分道(すぶんどう)の廃校を使った打楽器のサマーキャンプを長年主催しておられました。私も一度だけお邪魔して参加し、ティンパニを個人レッスンしていただきました(ちょうど練習中だった「第九」をみていただいた)。打楽器漬けの日程、そして最終日のBBQもとても楽しかったことを覚えています。

伊那フィルで9年前「幻想交響曲」を演奏した時、例によって私が本物の鐘(カリヨン)一対を使いたいとあちこち探し、山口先生の個人所有楽器を貸し出していただくことができました。いや凄い音でした。

野口力(つとむ)先生。あのころ首都圏の大学オケでは、野口先生に教えを受けていた学校がいくつもありました。私はご縁がなかったのですが、伊那に帰ってから某プロオケのOBオーケストラがこれまた「第九」をやったとき、大太鼓のエキストラで乗せていただくことがあり(普通ないでしょう?)そのときのティンパニが野口先生でした。指揮は小林研一郎氏。

第九の大太鼓は曲冒頭から1時間近く出番がなく、最初に叩くのはピアニシモでほとんど裸、オケの響きを決めるとても大事な音です。リハーサルで「ボンッ」と一発叩いたら、隣にいた野口先生が小声で「大きい!」と。私はこれですっかり緊張してしまい、不安なままリハを終えました。もう随分前のことですが、本番はどんなだったっけかな?

野口先生のティンパニを隣で見ていると、ド迫力で押すような感じは全然なく、むしろ「こんなちっちゃな音でいいの?」と思うような場面が多かった。オケが小編成だったこともありますが、オケに君臨して雷鳴を轟かすのではなくて、音楽の中にしっくり入りこんでオケの音色を作っていく様子に多くの示唆をいただきました。

32年ぶりに第九音楽ばなし

20160605

来週末のコンサートは、わが国では年末の風物詩となっている「第九」です。季節はずれと思う方もおられるでしょうが、別に年末の曲と決まっているわけではありませんよ。12月の第九公演ラッシュは、日本特有の現象だと聞いています。

ベートーヴェン畢生の大作である「交響曲第九番」は、アマチュアオケがそう簡単に演奏できる曲ではなく、巨大で奥が深く技術的にも難しく、それなりの覚悟がなくては取り上げられない存在だと思っています。伊那フィルは創立31年目になりますが、これまでに3回しかやっていません。

合唱の曲という印象がありますが、実際は演奏時間70分ほどの中で合唱(声楽)の出番は25分程度。苦悩に満ちた第1楽章、諧謔と風刺の第2楽章、天国的な美しさの第3楽章はすべて、オーケストラだけが音楽を作っています。

今回私はティンパニストとして出演します。ベートーヴェンの交響曲はどれもティンパニに独創的で大胆な曲想を与えていて、ティンパニストにとってすこぶるやりがいのある「バイブル」的な存在です。その中でも第九は特別で、何しろ難しいし、目立つし、極めて重要な役割を担っているのです。

私が過去第九を演奏したのは学生時代に2回あります(1回はシンバル、1回はティンパニ)。ティンパニをやったのは大学の創立記念演奏会でのことで、客席には当時の皇太子(今の天皇陛下)ご夫妻をお招きし、指揮は今は亡き巨匠、山田一雄先生でした。素晴らしい体験でしたが、自分自身の演奏表現としては満足いかなかった部分もありました。

それ以来第九の演奏会に偶々参加する機会がなく、今回が伊那フィル入団以来、初めての第九なのです。私にとっては実に32年ぶりです。若いころに比べれば手は早く動きませんが、音楽表現ということでは昔より成長したかな?

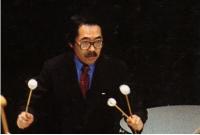

読者の皆様にもご来場いただければ幸いです。(写真は、先週リハーサルの時に本番の指揮者横山さんが都合で不在だったため、私が棒を振っているところ)

★手作りの「第九」演奏会★

6月12日(日)14:00開演 長野県伊那文化会館

シベリウス:カレリア組曲

ベートーヴェン:交響曲第九番ニ短調

指揮 横山 奏

独唱 村上和歌子、小平れい子、布施雅也、加藤史幸

伊那フィルハーモニー交響楽団、伊那市第九合唱団

関連リンク: 心に届く「第九」を 演奏会へリハーサル(長野日報)

ボレロの著作権音楽ばなし

20160503

どなたでもきっと耳にしたことがある超名曲。フランスの作曲家ラヴェルの「ボレロ」が、今月から著作権切れになると話題になっています。

------------------------------

【AFP=時事】クラシック音楽でも指折りの人気曲で、ユニークな構成で知られる仏作曲家モーリス・ラベル(Maurice Ravel)のボレロ(Bolero)の著作権が、仏パリでの初演から90年近くが経過する5月1日に消滅する。

(中略)

曲の進行に合わせてオーケストラの音量が徐々に上がっていくのが特徴で、パターン化されたメロディーと、催眠術をかけるように繰り返されるリズムに困惑する反応があったものの、批評家らから直ちに絶賛され、間もなく世界各地で演奏されるようになった。

ラベルの全作品の著作権収入は総額4億ユーロ(約490億円)超で、このうちボレロによるものは1960年以降で5000万ユーロ(約61億円)前後と推計されている。著作権が消滅して「パブリックドメイン」になると著作権使用料は発生しなくなる。

-------------------------------

私たちが古今の名曲を演奏するとき、著作権の生きている(有効な)曲を演奏する場合には、著作権使用料を払わねばなりません。もちろん伊那フィルもです。日本においてはJASRACなる団体がこうした使用料をほぼ独占的に管理していて、どこで探すのかコンサートの情報をつかんでは「伊那フィルさん、先日○○の曲を演奏されましたよね」と請求をよこします。もちろん払っていますが、楽譜を購入したりレンタルしたりする代金に含まれてるんじゃないの、といささか釈然としない気持ち、なきにしもあらず。

作曲家(ここでは音楽の話に限定します)が才能と労苦の末に生み出した作品の価値を守り、作曲家の知的所有権を大切に保護するために、著作権という概念は生まれました。今から130年ほど前の「ベルヌ条約」というのがその礎になっているそうです。

上の記事にある通り、この曲の場合は初演から90年という長い間、著作権が生きていました。国によって著作権の保護期間はまちまちで、日本は作者の死後50年ですが、欧米では70年という国が多いようです。またスタートを作品の発表時とする場合もあるようです。

70年という年月がはたして適切かどうかには、議論があります。作曲家の遺族にとっては、いつまでも著作権使用料を受け取れるわけですから、長ければ長いほどいいでしょうね。演奏する側にとっては、前述のとおり費用をかけずに演奏できた方が負担が少ないのは当然のこと。その方が演奏される頻度も多くなり、大作曲家の遺したいわば人類共通の財産を、多くの人たちがより気軽に利用できるわけです。

死後70年といえば、作曲者の子の多くはこの世にいないでしょうし、孫だってかなりの高齢になっているわけで、そんなにも遺族を保護しなくてはならないのか、疑問に思います。著作権には「相続税」ってあるのでしょうか。

加えて「戦時加算」なる、まことに理不尽な制度を日本の利用者は強いられています。第二次大戦期間を空白だったことにして、開戦時から当該国との平和条約発効までの期間(おおむね10年ほど)が本来の期間にプラスされるのです。なぜか同盟国のドイツとイタリアは戦時加算の対象にされず、日本「だけ」が不公平な扱いを受けていること、ご存知でしたか?戦後はまだ終わっていないのですよ。

TPP交渉でも著作権について論議され、日本は戦時加算撤廃を強く訴え、いくつかの国とは撤廃方向で話が進められたようです。ただ言うまでもなくヨーロッパ諸国はTPPとは無関係ですから、そこをどう調整するかが課題なのだとか。

ほとんどボレロの曲の話になりませんでした。次回で。

校歌その後音楽ばなし

20160316

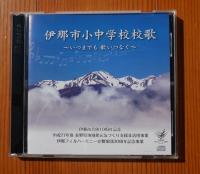

15.2.16の記事で、伊那フィルが伊那市内の小中学校校歌のCDを製作中である旨書きました。三回に分けて行ったレコーディングが先月終了し、完成したCDを各学校にプレゼントしました。一年以上かけて取り組んだプロジェクトが無事終わりました。

録音のための演奏というのは、一回限りのコンサートとはまた違った難しさがあります。繰り返し再生されるものですから、基本的にミスは許されません。(コンサートでミスが許されるというものでもありませんが…音楽や演奏会場の雰囲気が高揚していく中で「攻め」に出て、結果的にミスをしても音楽の流れや勢いからみてそれほどのダメージと感じられないことは、しばしばあります)

録音したすべての校歌を聴き直してみると、中には「もっとこうしたかったなあ…」という箇所もないわけではないですが、欲を言えばきりがありません。それなりの完成度ではあると思いますし、各学校の現場で使用に堪えうるものには、なったかな?録音もとても上手に(実力以上に)採れていました。業者さんどうもありがとう!

プロジェクトの締めくくりとして今月初め、各学校の生徒さんたちに集まってもらって歌とオケとの合同コンサートを開催しました。カラオケ状態で録音するのと違って、歌と一緒になると感じが全然違い、すごくいいですね。年度末で忙しいだろうと思いましたが、12校が参加してくれました。

中でもわずか3名での参加となった長谷中学校(山間の小規模校です)、マイクもいらない大きな声で一所懸命歌ってくれて、素晴らしかった。似たような歌を次から次へと振るのはよほど気をつけないと、どの曲もみな同じテンポになってしまい、実は非常に難しいことだなとわかりました。

(全然別の話ですが、もし可能ならば個人的にはぜひとも、わが母校である高校の校歌を同じように録音したいものだと思っています。今使われている吹奏楽部による録音の編曲は生徒によるものだと思いますが、演奏云々ではなく、和声があちこち不自然でずっと気になっているのです。私の在学中、それまで使っていた楽譜を自分の編曲に直したのですが、それからもう随分たちますからね…)

ぜひこのCDを多くの機会に使っていただけますように。

関連リンク: 伊那フィル生演奏で小中学生が歌う (伊那谷ねっと)

ローマにも松がある音楽ばなし

20151125

定期公演指揮者デビュー、終わりました。。

開演から終演まで約2時間10分の演奏会、あっという間でした。アンコールを含めて5曲を演奏しましたが、いずれも私のやりたかったことは全部できたと思います。ソリストに加えてゲストコンサートマスターまで務めていただいた日下さんと(こんな凄い人を、アマチュアの私たちがこれほどこき使って、良かったのでしょうか?!)、私のしつこい練習に文句も言わず付き合ってくれた伊那フィルメンバーのおかげですね。

前回の記事で大きなことを書きましたが、結果はともかく攻めの気持ちだけは忘れずに演奏したつもりです。ソロはもちろん、コンマスとしての日下さんの存在感は、絶大でした。オケの音が変わりました。

この演奏会のメイン曲、レスピーギ作曲「ローマの松」。演奏時間は20分強、さほど長大なものではありませんが、編成がたいへん大きく、地方のアマチュアオケで演奏するのはなかなか大変です。伊那谷では初めてだと思います。

90年ほど前に書かれた曲で、クラシック音楽としては新しい方。ローマの名所にある四か所の松(日本の松とは姿がだいぶ違うようですが)を通して、その歴史と栄枯を描いた傑作です。高校生の頃初めて聴いて感激し、いつかこの曲をやってみたいと思い続けて40年近く。ようやく念願がかないました。

この曲の最後を飾る「アッピア街道の松」は、朝もやの中、遠くから大勢の足音がかすかに聞こえてくる描写から始まります。隊列が徐々に近づき、ラッパの音が響き、曲は次第に音量を増していきます。そして最後には堂々たる大行進となり、古代ローマの栄華を讃え、演奏会場を絢爛たる響きで満たして終わります。

この部分を指揮しながら、ずっとこのままいつまでも曲が続いてくれればいい、と思いました。最高の時間でした。来場された900人以上のお客様、ありがとうございました。楽しんでいただけたなら、何よりです。

ところで8月18日の記事「これ、なんでしょう」でご紹介したのは、三番目の松、「ジャニコロの松」で使った「バードホイッスル」でした。

夜風がそよぎ、月光がほのかにそそぐ松林、どこからかナイチンゲールの声が聞こえてくる…この描写をレスピーギは、音楽に合わせて鳥の声のレコードをかけるよう楽譜に指示しています。今ではむしろ笛などを使うことが多く、私たちもあれこれ試しハイキング用の木製のバードコール、水笛、そして口の中に入れて吹く、紙のバードホイッスルを組み合わせて使いました。なかなか雰囲気は出ていました。

顔合わせ音楽ばなし

20151119

指揮者デビューのお話、昨日の地元紙「長野日報」に結構大きく取り上げていただき、たいへん気恥ずかしいです。ない勇気を振り絞って、続けて書いてしまいます。

ソリスト兼ゲストコンサートマスターをお願いした日下紗矢子さんとの初練習が、先週末行われました。日下さんの音楽の素晴らしさに惚れ惚れしながら、自分たちの下手さ加減にガッカリしながら…

短い時間でしたが濃い練習ができ、あと一週間頑張らにゃと気合を入れなおしました。

協奏曲の難しさは、まず何と言ってもソリストと「合わせる」ことです。私のすぐそば、2㍍足らずのところで弾いている日下さんの音楽のすべて、テンポ、フレージング、ダイナミクスを瞬間ごとに感じ取り、それをオケのメンバーに棒で伝えます。彼女は先に行きたいのか、テンポ通り真っすぐに進めたいのか、ちょっとだけ溜めたいのか、たっぷり時間をかけたいのか。オケも柔軟にそれに対応してついていかねばなりません。繰り返しますが「瞬間ごとに」です。その要にいるのが指揮者です。

これだけでも非常に困難な役割であることは想像していただけると思います。もちろん指揮者だけでなくオケの人たちも、耳をダンボにしてソリストの音を聴き、指揮棒を見て瞬時に反応して曲を進めていきます。プロなら当たり前のことでしょうが、我が伊那フィル、なかなかそこまでいけませんね。これまで練習してきたもろもろに引きずられてしまう。まあ、そのために当日を含めて3回のリハーサルがあるのですが。

でもね…必死になってソリストについていき何とか「合わせられた」ことが本番での到達点になったのでは、せっかく素晴らしいソリストを呼んでいるのにもったいないです。合わせることは不可欠なれどあくまでも入口で、その先、ソリストと一緒になって素晴らしい音楽をどれだけ作れるかが、本当は問われるのだと思っています。

オケとしてソリストと渡り合う「攻め」の表現をするには伊那フィルは私も含め戦闘力(もとい、合奏力)が全然足りませんが、それに甘えることなくできるだけのことをやりたい。技術を超えた何かで、伝わるものを精一杯出してみたい。そうでなければ日下さんだってきっと物足りないでしょう。

どこまでできるでしょうか。本番まであと4日。