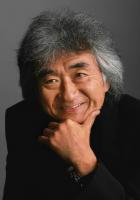

”世界のオザワ” 逝去音楽ばなし

20240212

小澤征爾氏が亡くなりました。88歳。

私は氏の指揮で演奏した経験はもちろんなく、客席で聴いたのはボストン交響楽団、新日フィル、サイトウキネンなどで6~7回といったところですかね。そう多くはありません。マーラー「復活」、ツァラトゥストラ、ブラームス1番、ヤナーチェク「利口な女狐」、カルミナブラーナなど。駒ヶ根文化会館で桐朋学園の学生オケを振った公演もありましたっけ。

偉そうなことを言うほど接しておりませんが、世間の評判などでも言われるように、大規模な曲を作り上げることに特に長けていたという印象があります。ベルリオーズやメシアンの大曲でも名演奏を残しています。フランスもの、現代曲には特に定評がありました。

一方でモーツアルトのオペラなど独墺系の王道レパートリーでは、ヨーロッパ楽壇の評判は必ずしも高くなく、ご本人も苦労していたのでは。

小澤氏は努力の人でありカリスマでした。人間的な魅力を多くの共演者たちが語っています。指揮者という仕事は、自分で音を出すことができません。いくら優れた音楽性やバトンテクニックがあっても、オーケストラに嫌われたのでは仕事にならないのです。氏はその点で傑出したものがありました。

でもそれは最初から持っていたわけでなく、若き日のN響との確執など、何度も苦い思いをしながら身に付けてきたものでしょう。(興味ある人は「小澤 N響」で検索してみてください)

ヨーロッパの伝統音楽とつながりを持たなかった日本人が、クラシック音楽の土俵で世界と勝負を挑んだパイオニアでした。その姿は多くの日本人を勇気づけ、数多くの後進が生まれるきっかけともなりました。

松本で毎年行われる音楽祭がこれからどうなるか。小澤氏のカリスマとそこに集まる熱狂的なファン、スポンサーに支えられてきただけに、今後が気になります。偏見かもしれませんが、このフェスティバル以外に松本で行われるコンサートは、素晴らしい音楽家が出演しても、必ずしも多くの聴衆を集めているとはいえません。クラシックファンを増やすことはそれだけ難しいのです。

大大大合奏音楽ばなし

20240209

日曜日に駒ヶ根市内の子ども音楽団体による音楽祭があり、少々かかわったものですから、そのご報告を。。

小学校二校の合唱団、小学校金管バンド、和楽器グループ、演劇(ミュージカル)サークル、そして私が以前からたびたびお手伝いさせていただいている「エルシステマ駒ヶ根子どもオーケストラ」。参加団体それぞれのステージに加えて、全員が参加する合奏と歌の委嘱曲が初演されました。それを振ることになったのが、私。

この曲は「MATAKOKODE」といいます。作詞作曲はそれぞれ地元小中学校の音楽の先生によるもの。

いまだかつて例のない編成です。弦楽5部、トランペットからチューバまでの金管と打楽器、筝、三味線、尺八、そして合唱。初めてスコアを見たときには、音のイメージがまるで浮かばず、正直に言って途方にくれました。

さらに団体それぞれの事情があります。和楽器の皆さんは普段「指揮を見て合奏する」経験がない。金管バンドはつい最近楽器を持ったばかりで、まだ音を出すのがやっとの子たちも。そして全体での合奏練習は事前にわずか一回、あとは前日当日のみという超困難なスケジュール。もとより高い完成度を求めることは無理としても、何とか聞く人に訴えることのできる演奏はしたいです。

ステージを埋め尽くしたたくさんの出演者をご覧ください。約200名だそうです。「第九」の一般的な演奏よりも大勢ですよ。指揮者から演奏者までの距離も相当あり、遠くの子は遥か彼方です。

この混成大合奏をまとめ、破綻なく曲にするのはほんとうに大変でした。終演後、作曲の先生にはとても喜んでいただきました。来場したお客様(ほとんどは保護者と思われる)の感想がどうだったか、興味深いところです。

曲の内容や音楽祭の趣旨から、きっとまたここで、この曲を演奏することになるでしょう。回を重ねるごとに子供たちは入れ替わっていきますが、年ごとに成長した演奏を見せることができればいいですね。(私が関わるかどうかわかりませんが)

関連リンク: 総勢200人息合わせ 駒ケ根子ども音楽祭(長野日報)

ハンマー(楽器)音楽ばなし

20240123

昨年11月に来日したベルリンフィルの公演をTVで観ることができました。このオーケストラをまだ私はナマで聴いたことがありません。楽しみにして観たのですが。今回の目玉(だと思っている)はアルバン・ベルク作曲の「管弦楽のための三つの小品」が演奏されることでした。

20世紀初めに作られたこの曲は、演奏時間からいえば20分ほどの小品ですが、巨大な編成のオーケストラを使った複雑極まりないもので、経済的な事情もあってあまり演奏される機会がありません。無調で書かれていますが濃密なロマンティシズムにあふれた、近代から現代音楽への橋渡しにあたる名作です。一度や二度聴いただけで楽しめるような曲ではない…かもしれませんが、世界最高の実力を持つベルリンフィルが腕前を大いに発揮した演奏は、素晴らしいものでした。

この曲は打楽器群によるひそやかなざわめきから始まるくらいで、多くの打楽器が使われています。中でも第3曲「行進曲」はこんな曲で行進できるか!というような混沌とした凄まじい音楽が繰り広げられ、そのクライマックスで鳴らされるのが「ハンマー」です。

現物は写真の通りで、まさしく工事現場で使うハンマーそのもの。ステージに厚い木の板、または頑丈な木箱を置いて振り下ろします(ホールの床に穴を開けてしまったら大変)。およそコンサートホールにはそぐわない衝撃音です。

オーケストラにハンマーを持ち込んだのはマーラー作曲「交響曲第6番」でした。長大な第4楽章では苦難に立ち向って闘う様子が描かれ、ようやく勝利しようとしたときにハンマーがすべてを破壊し、絶望へと叩き落されます。しかも3度も! 止めを刺す3回目のハンマーは、マーラーが自身と重ね合わせ怖くなって、のちにスコアから削除しました(演奏によっては3回ハンマーを打たせることもあります)。

それほど衝撃的な「無慈悲な運命の象徴」としてハンマーは使われているのです。いくら演奏効果絶大であっても、こんなものを真似する作曲家も普通いないのですが、マーラーを尊敬していたベルクは彼へのオマージュとして使ったのでしょう。このほかの使用例があるのかどうか、知りません。

これを叩くのも打楽器奏者の仕事です。タイミングをドンピシャで取るのはかなり難しいと思われますが、さあ、やってみたいような、やりたくないような。

子どもオケに代打で音楽ばなし

20231208

お久しぶりです! この10日ほど公私ともに忙しくて、ブログを書く時間がなかなか取れませんでした。ご訪問いただいた方、申し訳ありません。

今月3日に「エル・システマ駒ヶ根子どもオーケストラ」の第2回演奏会が行われました。小学校低学年から中学3年生までの少年少女、約60名が参加している弦楽オーケストラの講座です。

習熟度別のクラスに分かれてのグループレッスンを毎週土曜日に行っていますが、指導者の先生が事情で演奏会に参加できなくなってしまったと、スタッフの方から相談を受けたのが11月10日のことでした。指揮者をしてくれないかという寝耳に水の話です。

本番まで3週間、練習3回とあまりにも時間がなかったのですが、普段からエルシステマの皆さんとは一緒に活動する場面も多くあり、お力になれればとお引き受けしました。翌日からすぐ合奏練習です。何曲かは既にほぼ仕上がっていますが、まだほとんどできていない曲もいくつもあり、これは大変だと思いました。演奏会の中で私が振ったのはアンコールを含め7曲ですが、一回の練習で1~2時間程度しか合奏できなかったので。(これは私の都合でもありました)

それでも子供たちは飲み込みが早く、一週ごとに上達していきます。本番前日のリハーサルではヤバいところだらけで焦りましたが、当日午前中のリハでほとんど解決し、本番の演奏が一番良かった。会場には保護者の方はもちろん、他にも多くのお客様が来場され、活動開始から7年を経てめきめき力をつけた子どもオーケストラの演奏に大きな拍手を送っていただきました。

私も微力ですがお手伝いができて嬉しかった。5月の伊那フィル駒ヶ根公演では、子どもオーケストラとの共演を計画中です。ひと足早い顔合わせとなりました。

関連リンク: フェイスブック(エルシステマジャパン)

必聴、少年ピアニスト音楽ばなし

20231105

伊那フィルのコンサートまであと一週間となりました。ご案内です。

今回の目玉は、慶応義塾大学在学中のピアニスト、八木大輔さん(19)がラフマニノフの協奏曲を弾くことです。八木さんは13歳でポッツォーリ国際ピアノコンクールに入賞したのを皮切りに、数々の国際コンクールで史上最年少の優勝や入賞をさらっている俊英です。

昨年5月、伊那でソロコンサートを行い絶賛を受けたことがきっかけで、伊那フィルとの協奏曲共演に至りました。私は残念ながらそのコンサートを聴いていません。だってあの時は、当日が伊那フィルの駒ヶ根公演と重なってしまったんだもの。今回取り上げるラフマニノフの協奏曲第3番。共演にあたり八木さんから提示された候補曲の一つだったのですが、彼にとってこの曲は初挑戦だとのこと。

一般に有名なのは第2番でフィギュアスケートにも定番として使われますが、第3番は音楽的により高い評価を受けている名作です。ピアニストに極めて難しい技巧が求められている超難曲として知られていて、真っ黒な(音符がぎっしり多い)楽譜、鍵盤の上を手が縦横無尽に飛び回る様が圧巻です。

それでありながらラフマニノフ特有のロマンティックな粘っこく甘いメロディーもしっかり聴かせています。例によってw私はこの名曲にこれまであまり馴染んでこなかったのですが、練習が始まって曲に深入りしていくにつれどんどんハマっていき、大好きになりました。

協奏曲をオケだけで練習するのは、メロディー不在ゆえイメージを掴むのがなかなか難しい。先月の顔合わせでこの曲の全貌が私たちにもようやく明らかになって、聴き惚れて自分の出番に出そこなったメンバーが続出しました。気を取り直して本番までにはソロの足を引っ張らないように頑張りましょうね、みんな。

ぜひお出掛け下さい。もう一曲、リムスキー=コルサコフ「シェエラザード」も演奏します。絶妙なオーケストラの響きでアラビアンナイトの世界を描き出す名曲で、どなたにも楽しんでいただけると思います。こちらは打楽器も大活躍しますよ。

------------------------------------

伊那フィルハーモニー交響楽団 第35回定期演奏会

11月12日(日)14:00開演 長野県伊那文化会館大ホール

曲 目

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番

リムスキー=コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」

横山 奏(指揮) 八木大輔(ピアノ)

入場料 一般1000円、高校生以下無料

関連リンク: 八木大輔オフィシャルサイト

カルミナ・ブラーナ2023音楽ばなし

20230606

先週末の演奏会。バタバタしていて本欄で事前告知をできませんでした。申し訳ありません。伊那フィルと地元合唱団、お馴染みの指揮者ソリストによる大きな演奏会で、千人を超す大勢のお客様に来場いただき、演奏した私たちにとっても素晴らしい機会となりました。

私たちはこの大曲を2014年6月にも演奏しています。編成の大きさから、完全な形で取り上げられることは県下では珍しい。

中世ヨーロッパの修道院で学ぶ学生たちが書きなぐったラテン語の詞に、20世紀ドイツの作曲家オルフが曲をつけました。春の訪れを喜び、酒に溺れ、男女の性愛をも歌った若いエネルギーに満ちた音楽です。詳しくは14年5月の記事をご参照ください。

この曲は打楽器が、リズムの強化や多彩な音色で活躍することで知られます。今回は私を含め6人の奏者が20以上の打楽器を操り、オーケストラの中で普段の曲では考えられないほどたくさんの音符を演奏しました。

アマチュアでやる機会は少ないですから、知り合いの打楽器奏者たちに「カルミナやりませんか?」とお誘いすると皆さん忙しい中、二つ返事で集まってくれました。

これだけの楽器を調達しセットするのは少なからぬ苦労ですが、お互いの愛用楽器を持ち寄ったり(またどれもいい音するんだ)家具を改造した特殊なスタンドを自作したり、ステージ上の決して十分とはいえないスペースに溢れるほどの楽器をじょうずに配置するなど、さすがの皆さんだなあと改めて思いました。信頼する仲間たちとステージを共にできて、本当に楽しかったです。

(リハーサルの写真は横山マエストロのtwitterからいただきました。よく見ると、歌は全員歌っているのにオケは打楽器とピアノだけしか演奏していない。第22曲「今こそ愉悦の季節」のレアな場面です)

★第2回クラシック音楽の祭典★

2023年6月4日 長野県伊那文化会館

ボロディン:「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り

オルフ:世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」

指揮 横山 奏

独唱 村上和歌子s、布施雅也t、藤森秀則br

伊那フィルハーモニー交響楽団、カルミナ・ブラーナ合唱団、少年少女合唱団

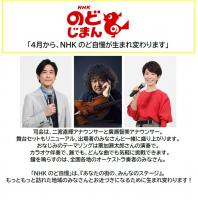

のど自慢の鐘音楽ばなし

20230404

日曜昼の「NHKのど自慢」。新年度からガラっと内容がチェンジしたと話題です。3月中から告知がされていて、のど自慢ファンからは不安の声が上がっていました。

最大の変化は、これまでの「生バンド」が「カラオケ」になりました。下手な歌にも合わせてくれたプロ集団が去り、これからはテンポリズムがズレてもバックは助けてくれませんよ!出演者の方はお覚悟を。

私として一番気になったのは「鐘を鳴らすのは、全国各地のオーケストラ奏者のみなさん」という一行です。全国各地のオケ?伊那谷に来たら、私に声が掛かるの?なんて。 のど自慢の鐘はそれほど技量を求められるものではないし(嘘です。後述)歌を審査しているのはもちろん別の人で鐘奏者は指示に従って鐘を鳴らすだけですから、アマチュアでもできそうです。

これまで鐘は、秋山気清さんというとても姿勢の良いオジサンが毎週担当していました。NHKの元ディレクターか何かの人かと想像していましたが、本記事のため調べてみたら、芸大打楽器科卒のれっきとしたプロの演奏家だと知って、びっくり。21年間も鐘奏者を務めてきたんですって。

新のど自慢、最初の放送は新潟県村上市から。興味津々で観てみると、鐘奏者は楽器に隠れてよく見えませんが、女性です。トークに反応して笑ったり拍手したりして、ノリの良さそうな方。どうもシロウトの立居振舞いではないですね。鐘の音はムラなく安定し一音のミスもありません。当たり前のようですが、あれだけ叩き続けて外さない集中力というのは、じつはアマには意外と難しいです。

全出場者の歌が終って、これまでならバンドメンバーの紹介があるところですが鐘奏者だけが紹介されました。楽器の後ろからニコニコ登場したのは何と、N響打楽器奏者の黒田英実さん!こんな人使うなんて反則でしょ!全国各地のオケってこういうことなの?

黒田さんはN響では普段、鍵盤楽器や銅鑼、金属系の小物楽器を担当することが多いようです。いつもちょっぴり怖い顔で(ごめんなさい、真剣な表情で)演奏していますが、この日はステージの雰囲気ピッタリのリラックスした笑顔で素敵な存在感でした。昨年夏には「タモリ俱楽部」の打楽器特集にも出演されています。

この鐘、正式名称はテューブラー・ベル。21.10.13の記事で取り上げましたので、ご興味があれば。

関連リンク: N響による団員インタビュー動画

紋付きハカマで指揮音楽ばなし

20221208

オーケストラ指揮者の衣装といえば、普通は燕尾服、昼間のコンサートならダークスーツ、夏場なら白系の上着、といったところが定番でしょう。最近は詰襟のマオジャケットも多いですね。間違っても和装で指揮する人はいません。

それが先日、紋付き袴で指揮をしてしまいました。伊那文化会館で行われた「和の響き フェスティバルコンサート」という和楽器のコンサートに出演したのです。

この催しは地元で活動するプロ・アマチュアの皆さんや、小中学生の「ジュニア和楽器隊」や太鼓グループなど、さまざまな和楽器奏者が入れ代わり立ち代わり登場しました。コンサートのフィナーレ曲として二十数名の和楽器オーケストラが演奏する、池上眞吾作曲「伊那谷幻想」を指揮させていただいたというわけ。楽器は篠笛、尺八、三味線、筝、十七弦筝(低音を担当する)、和太鼓。

女性は着物、男性は紋付き袴を身に付けてステージに上ります。指揮者は何を着るかと言われたら、やっぱり和装しかないですよね。「僕も紋付きで出ます」と言ったら幹事役のMさんからぜひにと背中を押され、本気になりました。

我が家の土蔵に、ご先祖様が着た和服がとってあるはずです(そうでなければこんなこと思いつかなかったでしょう)。探してみると袴はいくつも出てきましたが、紋付きの着物がありません。そんなわけない、絶対にあったと思うのですが、何かの時に母が処分してしまったのでしょうか?仕方がないので着物と襦袢、それに帯などの小物はレンタルすることに。

業者さんの持っている貸衣装は、当然ながら家紋が我が家のものと違います。ぜひ代々伝わる「丸に片喰」にしたい。こんなとき使う「貼り紋」なるシールがあるそうで、さっそく通販で取り寄せました。履物は雪駄、これは以前にお祭りで使ったものが残っています。黒い鼻緒に土蔵で見つけた昔の晒を巻いて白鼻緒にし、白足袋だけは購入して準備万端です。当日は楽屋に着付けをお願いしました(私の他にも頼んだ女性が何人もいたようです)。

私の体形は和装に合う…のではないかと思われます。お腹の出ているのも不自然じゃないしね。棒を振るのにも本人としては特段違和感はなく、まあいい感じでできたのではと思いました。本番の少し前には、指揮棒の代わりに扇子を使ったらどうか、曲の終わりにパッと開いたらなどと結構本気で考えましたが、音楽に集中できなくなりそうでこれだけは断念しました。やめて良かったと思います。

残念ながら指揮姿の写真がありません。ここまで引っ張ってきながら申し訳ないことです。主催者のどなたか撮ってないかなあ?

(12/23追記、写真を追加しました 後ろ姿ですが)

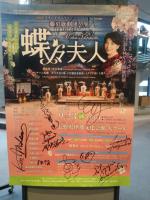

蝶々さんの凱旋(2)音楽ばなし

20220926

もちろん最注目は小林厚子さんの歌と演技です。蝶々さん役は登場してからほぼ休みなく出ずっぱりで、可憐な少女の年齢でありながら毅然とした強い性格の声も求められ、歌い手にとっては大変タフな役として知られています。もちろん声量も必要です。

小林さんは発声も音程もまったく危なげなく安定し、声はしっとりした質感に満ちて表情豊か。この難役をしっかり演じ切りました。同郷の贔屓目というだけでなく、今や我が国を代表するプリマになりつつある彼女を見てとても頼もしく嬉しい気持ちになりました。

その他の方々。ピンカートン(澤﨑一了)は軽薄さをあまり強調せずメロドラマの主人公的なつくりで、これはこれでありかな。花嫁周旋業者のゴロー(松浦 健)は演技もコミカルなれど嫌味にならず、なかなかいい感じに演じていました。侍女スズキ(但馬由香)は出番も多く重要な役、もっと印象に残る存在感があっても良かったかも。

指揮は鈴木恵里奈さん、まだ若い女性で私もこの公演までお名前を聞いたことがありませんでした。コレペティトゥア(オペラ稽古における伴奏ピアニスト)出身という、わが国の指揮者では珍しい経歴ということです。

練習の伴奏ピアニストというと何だか軽く見られがちですが、取り上げる演目を言葉も含め隅々まで知り尽くし、音楽における柔軟性や即応性(反射神経?)が求められるとても難しい仕事です。オペラ指揮者に必要な能力を磨くためにコレペティトゥアの経験は非常に役立つと言われます。

鈴木さんはしなやかな指揮で、流れはスムーズ、ダイナミックなところも十分に聴かせていました。歌い手へのキュー出しがとても丁寧でいかにもコレペティぽいなあと思ってみていました。オケは臨時編成のものと想像しますが、よく鳴っていました。カーテンコールで一人ずつ登場した歌手たちがそれぞれ、オケを讃え拍手を送っていたのが印象的でした。(あまり見ない光景)

小林さんにとっては地元でこれほどの大役を初めて披露する機会だったわけですが、見事な成果となりました。お見事でした。蝶々さんの役柄と「凱旋公演」という言葉は少なからずミスマッチ感があるのですが、あえて凱旋と言いたいです。

蝶々さんの凱旋(1)音楽ばなし

20220924

久しぶりの本格オペラ…。それも当地出身歌手が主役を歌うとなれば、何をおいても駆けつけなくては。藤原歌劇団による「蝶々夫人」公演が23日、伊那で行われました。蝶々夫人はビデオやCDではもちろん親しんでいましたが(浅利慶太演出のスカラ座公演ビデオは素晴らしい)実演に接するのは恥ずかしながら初めて。

タイトルロールは小林厚子さん。駒ヶ根市出身。その活躍は以前からオペラファンに注目されていましたが、大きな演目での重要な役も最近めきめき増え、今年の正月にはNHKのニューイヤーオペラコンサートにも登場し2曲を歌っています。

藤原歌劇団は言うまでもなく、二期会と並んで日本を代表するオペラ公演団体です。特に蝶々夫人のオーソドックスな上演には定評があり、舞台の美しさと気品のある演出は高い評価を受けています。今回のプロジェクトは数か月かけて伊那のほか広島と長崎(物語の舞台!)でも上演される、藤原の威信をかけた公演だったのです。

ストーリーは皆さまご存知の通り。没落士族の娘、蝶々さん(15歳)が米海軍士官ピンカートンと結婚します。実は蝶々さんはピンカートンの「現地妻」として100円で売られていたのですが、彼が帰国した後も困窮の中で夫を愛し続け再会を固く信じます。3年ののち再び長崎にやって来たピンカートンは、あろうことか本妻を連れてきて、帰国中に生まれた幼い息子を引き取るという。絶望のあまり自害する蝶々さん…。日本人である我々にとっては実に腹立たしく、あまりにひどいお話です。

それを救っているのはプッチーニの素晴らしい音楽です。超有名アリア「ある晴れた日に」をはじめとする魅惑的なメロディー、精緻なオーケストレーションから紡がれる多彩な音色の数々、あちこちにちりばめられた日本歌曲のフレーズ(さくらさくら、君が代、お江戸日本橋など)など、2時間余りの上演時間は充実した音楽に満ちみちています。

私が特に心揺さぶられるのは、ピンカートンを乗せた軍艦が長崎に入港したのを見て、大喜びの蝶々さんが侍女スズキとともに花を摘んで家中を花いっぱいにし、坊やと3人で夜通し彼の帰宅を待つところ。待ち焦がれた夫がもうすぐに帰ってくる!幸せの絶頂、しかし観客である私たちは数時間後に訪れる悲劇を知っています。やるせない気持ちの中、合唱の静かなハミングとともに夜が更けてゆく。空には満天の星。涙なしで見ることはできません。