牡蠣とタバスコ食べもの

20161225

書き入れ時にこれは痛い。早く安全な状態に戻りますよう。

-------------------------------

(読売新聞)宮城県漁業協同組合は21日、県内各地で水揚げされたカキからノロウイルスが検出されたとして、全海域でカキの出荷を25日まで停止することを明らかにした。

26日の検査結果で再開するか判断する。農林水産省によると、同県の養殖カキ年間生産量は広島県(約11万6000トン)に次ぐ全国2位の約2万トンで、10月~2月頃が出荷の最盛期となる。

宮城県漁協によると、19日の検査で、県内11海域のうち10海域のカキからノロウイルスが検出された。生活排水などに混入したウイルスが海に流出し、カキに蓄積した可能性がある。

-------------------------------

人が感染したノロウイルスが下水から海に戻り、牡蠣を汚染したということですね。何たる悪循環でしょうか。ノロは強いウイルスだと知っていましたが、これほどとは。

それはそれ、これはこれ。妻とお魚を買いに行って、おいしそうな殻つき牡蠣がありましたので買ってきましたよ。岩手産とありました。1個150円。

生牡蠣をどんな味付け(薬味)で食べますか?レモンを搾ることが多いとは思いますが、もともと海水の塩味はついているわけでしっかり味をつける必要はないし、何もかけずにそのままという人もいますよね。

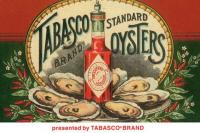

先日ネットを見ていたら、タバスコというのはそもそも生牡蠣を食べるために作られたソースだという記事がありました。これは知らなかった。タバスコは辛いものだというイメージがありますが、実際には少なからず酸味も感じます。レモンの酢とタバスコの酢、共通点がありますね。スパイシーな酸味と考えれば、生牡蠣にも合うはず。

というわけで、タバスコをかけて食べてみました。いけます。レモンは香りが強く、牡蠣の味よりレモン味が表に出てしまう感じがします。タバスコは(意外にも)そこまでの自己主張をせず、牡蠣の風味を高めてくれるように思います。次は加熱した牡蠣にも試してみよう。

タバスコって家庭では意外と使い道が限られるものですよね。戸棚にしまっておいていざという時には茶色に変色していたり。パスタとピザだけでなく、いろいろ使ってみたいなと思います。

焼そばショートケーキ食べもの

20161218

「インスタ映え消費」といえば、これなんか、まさにそこを狙った商品ですね。明星食品の「一平ちゃん夜店の焼そば ショートケーキ味」。業界紙で発売情報を知り、ぜひ試してやろうと心待ちにしていたのですよ。

一平ちゃんのシリーズではバレンタインを目論んだ?「チョコソース味」というのが以前ありました。食してみましたが、…う~ん、お世辞にも美味しいとはいえないお味。チョコと焼きそばがまったく調和せず、完食できませんでした。

それにもめげず発売された、チョコよりもさらに大胆なチャレンジであろう「ショートケーキ味」は、いかなる食べ物なるや?

お湯を入れた瞬間から立ち上る甘い香り。これは明らかに焼きそばではない、お菓子の香りです。3分待って甘いソースとトッピング(乾燥いちごとヨーグルト風味のキューブ)、そしてバニラ味のマヨネーズを加えて出来上がり!さあ食べてみよ。

それがですね、意外と悪くないのですよ。普段私たちが持っている焼きそばのイメージとの強烈なギャップはありますが、甘味じたいは嫌味なものではないし、お菓子の亜流としての存在はそれなりに許されるレベルではないでしょうか。「やっぱり買うんじゃなかった」とは、決して思いませんでしたよ。でも一緒に食べた妻は、別の感想だったみたいですが。

こうした遊び心で攻めてる商品は、悪ふざけと受け取る人もいるかもしれませんが、私は嫌いではありません。赤城乳業がガリガリ君「コーンポタージュ」や「ナポリタン」を発売して、前者は売れたもののナポリタンが大コケして大損害を出した(私はナポリタン、マズいとは思わなかったですよ)そうですが、企業のチャレンジ姿勢としては応援したいと思います。

カップ焼きそばでは、ペヤングもなかなか攻めた商品を出していますね。「わかめMAXやきそば」、ネットで大量のわかめの写真を見て、店頭にあるうちに一度食べたいと思っています。「パクチーMAXやきそば」も発売予定だとか。

リンク先の試食体験記もご参考に。このサイトはジャンクフードをいろいろ試食しては結構ボロクソにけなしていますが、その中にも愛情?が感じられる気がします。

関連リンク: 試食体験記(ロケットニュースより)

今年の一皿食べもの

20161209

師走。「今年の○○」やランキングが話題となる時季になりました。

先日発表されたのが「今年の一皿」。ぐるなび総研によるものです。今まで聞いたことがなかったですが、一昨年から行われていたようです。同社のサイトによりますと、

------------------------

今年の一皿®とは

日本の食文化の記憶。株式会社ぐるなび総研は、日本の豊かな食文化を共通の記憶として残していくためにその年の世相を反映した料理を「今年の一皿®」として選定し、発表します。

選考基準

その年に流行または話題となった。

その年の社会の動きと関係が深く、世相を反映している。

食文化の記録として後世に受け継ぐ価値がある。

------------------------

ということです。

ずいぶん気負った趣旨ですね!後世に受け継ぐ価値とは、また大きく出たものです。それはそれとして、専門家たち(小山薫堂なんかが入っているのが嫌らしいが)が選んだ「今年のヒット商品・飲食編」に相当するものとして、興味深いものです。

2014年は「ジビエ料理」 2015年は「おにぎらず」

そして2016年選ばれたのは「パクチー料理」。他(次点)には日本ワイン、シュラスコ、こうじ甘酒、進化系餃子、ローストビーフ丼が選ばれました。詳しくはリンク先をご覧ください。

パクチーについては以前書いたこともあります(12.7.4)。年を追うごとに、毛嫌いする人の割合は減り、人気は広まってきていると思います。大手メーカーもパクチーに注目しており、ヱスビー食品さんでは以前からフレッシュのパクチーを青果として販売したり、またパクチーのソースやペーストを商品化したりと、ずいぶん力を入れてきています。

私は前から書いている通り、家族も含め大好きで、自宅でも栽培しているほど(写真)。薬味のポジションにとどまらず、パクチーが主役となるような料理が話題になっていることは確かで、私も食べる機会がないものの何度も料理雑誌で目にしています。まだまだこのへんのスーパーでは、見かけることは少ないですが、徐々に浸透していくことでしょう。

今年の一皿、発表当日にはTV各局のニュースでも取り上げられ、注目の高さがうかがえます。いっときのHanakoのようなブーム作りに終わらないよう、また東京目線に偏らないよう、広い視野をもった選考がされていけば、それなりの価値ある賞になりうると思います。

関連リンク: ぐるなび総研「今年の一皿」

ヌーハラ (2)食べもの

20161125

伊丹十三監督の「タンポポ」(1985)という映画があります。興行成績はあまりかんばしくなかったようですが、私はどういうわけか大好きで、録画して何十回も(!)観ています。

この映画は流行らないラーメン屋の店主、タンポポこと宮本信子を、山崎務、渡辺謙らのラーメンオタクが手伝って繁盛店に育てていくお話ですが、本筋とは全然関係ない食に関するさまざまなエピソードが脇道として十数編も盛り込まれ、抱腹絶倒のコメディ、かつ、すこぶる美味しい映画になっています。当然、登場人物たちは盛大に音を立ててラーメンをすすっておりますが、ヌーハラ的に面白いのは脇道エピソードの方です。

------------------------------

岡田茉莉子演ずるマナー教室の先生が、高級レストランの一角でスパゲティの食べ方を若い女性たちに指南しています。

岡田「…では、音をたてないように召し上がっていただくわけですが」

絶妙のタイミングで、レストランの一角から凄まじい「ズズズッ」という音。一同が振り返ると、外国人の男性がスパゲティを食べている。

岡田「(それを無視して)この場合大切なことは、けして音を立てないことです」

外人男性、すごい音を立ててスパゲティをすする。

岡田「絶対に、音を立ててはいけません(お手本としてスパゲティを慎重に食べてみせる。皆がじっと聞いていると、僅かにチュルッという音がする)…これくらいの音でも、外国ではぜぇったいに許されないのです!」

さらにズズズッと美味そうにスパゲティを食べる外人男性。怯えたような顔をしてそれを見る生徒たち。意を決して食べ始めるが、誰ひとりお上品に食べる人はおらず、みんな親の仇のようにズズーズズーとすすりまくる。憮然とする岡田茉莉子だが、抗しきれず自分もすすり始め、マナー教室はめちゃめちゃになってしまう。

-------------------------------

ちなみに外人男性を演じているのは、フランス人にして名パティシエのアンドレ・ルコント氏でした。

伊丹氏はどこぞのラーメン屋で色紙を残し、その余白のシミに矢印をして「激しくすすりこんだために飛び散ったラーメンのおつゆ」と書いたことがあるそうですから、ラーメンを盛大にすすって食べるのが美味い派の人であるのは間違いなく、だからこそ、このエピソードを盛り込んだのでしょう。

当時ヌーハラなどという言葉がある筈もありませんが、形骸化したマナーと海外崇拝を笑い飛ばし、おいしく食べればいいんだよ、というメッセージですよね。ただしスパゲティに関して言えば、すすって食べたからって美味しいとは思いませんけど。ミートソースやナポリタンをすするなんて、ぜぇったい食べにくいですよ。…すすれない私の負け惜しみかな。

ヌーハラ食べもの

20161123

ヌーハラ。流行語大賞の候補には入っていませんが、最近時々目にする、気になる単語です。字面を見ても意味がわかりにくいですし。ハラはハラスメントだろうとは想像がつきますが、「ヌー」とは何ぞや。ヌード?裸のこと、セクハラの一種か何かですか?

これはですね…日本人にはラーメンや蕎麦を盛大に音をたててすする人が多いでしょう。外国人にはその音がたまらなく下品で苦痛に感じられる(らしい)。外国人同席の飲食店などでそのような音を立てることは、一種の暴力的な押し付け、ハラスメントにあたる、と一部で言われている(らしい)のです。すなわちヌードル・ハラスメント、略してヌーハラというわけです。

麺をすする音(行為)が多くの外国人にとって奇異に感じられることは確かなようですね。これからどんどん外国人観光客を呼び込もうとする日本では、彼らの前でデカい音で麺をすするのを控えよう、なんてことを言う人もいるのだとか。

ネット上では「麺類はすすった方がおいしく食べられる。すするのは日本人の知恵。日本独自の食文化を海外に合わせる必要などない、外国にいるならいざ知らず、日本で食事をするのになぜそんなことを気にしなくてはならないのだ」という意見が多いようです。

それはまあ、その通りですわな。インドやネパールに行って現地の人たちが手でカレーを食べているのを、不快だから俺の目の前ではやめてくれなんて言っても、文句をつける方が無茶でしょう。異なる習慣を受け入れる寛容さの有無が問われましょうぞ。

白状しますが私、うまく麺をすすることができません。無理に試みても、まったく嫌になるくらいヘタクソです。息を吸い込むときに、麺が肺に入りゃしないかビクビクします。汁が飛ぶのも怖いし、熱いラーメンが凄いスピードで口の中に飛び込んでくるのも(そんなに猫舌ではないのですが)警戒してしまいます。

ですから他人様の隣で麺類を食べるときは、正直なところいささか気恥しい思いが、いつもしているのです。女の人とかがズズズズーと豪快にラーメンを食べるところに居合わせると、うらやましいというか、劣等感にさいなまれるというか、ちょっぴり居心地が悪いですね。そうすると私は、別の意味でヌーハラの被害者になっているのでしょうか?

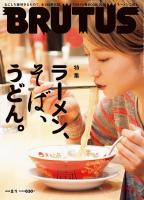

実は4年前の記事でも同じ写真を使いました。長澤まさみ、貫禄ついてきましたね。

ロブションのピューレ食べもの

20161107

フランス料理界の帝王、ジョエル・ロブション。10月放送のNHK「あさイチ」に彼が生出演し、自らの手で料理を作りました(番組によれば、生番組での彼の料理は、世界初だそうな)。録画しておいたものをようやく観たところです。

番組でロブションが作ったものは「じゃがいものピューレ」。まさに彼のスペシャリテとして名高い一品です。私も料理雑誌に載っている写真を見たことありますよ。信じられないほどリッチでなめらかで、じゃがいもと同量のバターが入っているとか書かれていて、機会があれば一度味わってみたいものだと思っておりました。

その秘密が明かされる、家庭でも作れるとあれば、これは何としても観なくては。わくわくして再生ボタンを押してみると…

じゃがいも4個(500㌘)を塩10㌘を入れた水1㍑で茹でる。皮を剥き、伝統的なクラッシャー(いわゆるムーランというやつかな。電動のものは良くないそうです)でマッシュし、弱火にかけながら刻んだ無塩バター150㌘(同量じゃないじゃん?)、温めた牛乳250mlをゆっくり加え、しっかりかき混ぜる(助手が真っ赤な顔をして力いっぱいやっていた)。味が足りなければ少し塩をして、裏ごしにかける。出てきたものはまるでカスタードクリームのよう。器に盛り、スプーンで綺麗な模様をつけて、はい、できあがり。

何てシンプルな。これだけで?という感じですね。特別なことをしているように見えません。味見をしたイノッチ氏、美味しさの感動が表情に溢れておりました。

スタジオにいた若い料理学生からいろいろ質問が。水は硬水がいいのか軟水がいいのか、塩はどんな塩か、生クリームでなく牛乳を使うのは何故か、等々。誰もが訊きたいはずのあの質問は、やっぱり出ませんでした。水よりも塩よりも、味に決定的な影響を与えるに違いない「どんなバターを使っているのか」。明治か森永かカルピスバターか、エシレでなくちゃ駄目なのかなんて、NHKではとても言えません。

作り方がシンプルだからこそ、細かいところで手を抜かないことが出来上がりを大きく左右するのでしょう。でも特別な材料は要らないようだし(ムーランはありませんが、電動でない何かでマッシュすればいいはず)そのうちチャレンジしてみようかな。オリジナルには及ばずとも、雰囲気くらいは味わえるのでは。

柘榴食べもの

20161024

グランドフェアも無事終わり。今週からはご注文ただいた大量の商品を、順次配送していきます。

自宅の柘榴の木にびっしり実が生りました。週末には通りかかった観光の方が(家の前は駒ヶ岳へ向かうバスの停留所があり、シーズンには登山の恰好をした人たちがよく通ります)写真を撮って行かれるのをお見かけしました。

熟して実が割れたもの、脚立に乗って手の届く範囲をもぎました。木の高いところのものまでは採りきれません。それでも15分ほどで、籠に山盛りくらいにはなりましたか。

「まあ、おいしそう」などと言われることもあるのですが、ご想像の通り、柘榴ってやつは食べるところがほとんどありません。本当に種ばっかりです。根気よく実をつぶしてジュースを取るのだと、以前読んでやってみたこともあります。いや大変…というか、液体と言えるようなジュースなんて、手作業ではとても搾れませんよ。労多くして功少なしって、まさにこのことかと思いました。

傷口が開いたところを柘榴のようだ、なんて言ったりしますよね。そのくらい真っ赤な実、でも毒々しい感じではなく、まさしくルビーのような、透き通った美しい赤です。

柘榴の果汁は加工され、(たぶん)主にはグレナデンシロップとして、その鮮やかな赤い色がカクテルやデザートに重宝されます。工場ではどうやって果汁を搾っているのか、何か遠心分離機みたいなものでも使っているのでしょうかね。それにしたって一個からそう多くの果汁が取れるとは思えません。

我が家の一本の木からだけでも、その気になれば何十キロかの実は採れるのですから、さぞかし山のような柘榴の実を準備して搾っているのでしょう。実は結構、貴重なジュースなのかもしれません。

(追記)母がそれでもとジュースを搾りました。5、6個分を笊で漉した、意外と簡単だったとのこと。綺麗な色ですね?

チョリソーをどけろ食べもの

20161011

ネットの片隅で見つけた記事。。

--------------------------------

(AFP)英国のセレブシェフ、ジェイミー・オリバー(Jamie Oliver)さんが、自分流にアレンジしたパエリアの写真を自身のツイッター(Twitter)に投稿し、「このチョリソーと鶏もも肉が入ったパエリアは最高に美味しい」とコメントしたことをきっかけに、スペインの人々から憤りの声があがっている。

--------------------------------

記事によれば、パエリャにチョリソーを入れるなど到底受け入れられない、として、伝統料理を愛する人々から非難が殺到しているのだとか。

チョリソーはご存じのとおり、スペイン発祥で中南米に広まった辛口ソーセージで、今では日本でも普通に食べられています。パエリャもスペインを代表する料理ですから、私たちから見たら何がいけないの、と思いますよね。

私が想像するに、パエリャは地中海に面したスペイン東海岸、バレンシア地方の料理で、海の幸を使います。それに対しチョリソーは山のもので、これらをミックスするのは双方の料理の文脈をバラバラにしてしまうってことなのかな。日本のレストランで食べるパエリャには、ソーセージは入っていなかったですかね?

我が家にある料理本、おおつきちひろ氏の「スペイン熱い食卓」には6種類のコメ料理が載っていますが、鶏を使うものが一つあるだけ(それも「パエリャ」という名前はついていない)で、あとの5品はいずれも魚介しか使われていません。おおつき氏はスペイン伝統料理の研究者として著名な人ですから、こうした本の中で食文化の成り立ちにかかわるようなレシピの改変はしないでしょう。

この話は、食文化が異なるコミュニティに伝えられてゆくときに様々な変化を伴ってゆく、数々のエピソードの一つに加えられるものだと思います。まあカリフォルニアロールを寿司と認めるか、みたいな話です。良くも悪くも融通無碍な日本人がそれをごく自然に受け入れたのに対し、スペインの人たちの頑固さが対照的です。

私の思うことは以前書いたことがありますが(13.10.29)アレンジの楽しさはアレンジとして認めつつも、オリジナルは尊重されなくてはならず、その区別はきちんと為されるべきだと思います。両者がごっちゃになって融合してしまうのは、良くないことです。今回オリバー氏が「自分流のパエリャ」でなく「自分流のスペイン風米料理」と言っていれば、彼らもこんな反応はしなかったかもしれません。

関連リンク: 英人気シェフ、自分流パエリアでスペイン人の怒りかう

わさびテロ食べもの

20161003

これは、ない。事実ならば、飲食店の風上にも置けません。

----------------------------

(朝日新聞)大阪・ミナミのすし店「市場ずし難波店」(大阪市中央区難波3丁目)で、外国人客に対してわさびを多めに入れたすしを提供していたとして、店を経営する藤井食品(大阪府茨木市)は2日、ホームページで謝罪文を掲載した。インターネット上で「日本語のできない客への嫌がらせ。人種差別だ」などの批判が相次いでいたが、同社は「差別的な意図は全くない」と否定している。

難波店によると、外国人客からわさびの増量を求められることが多かったため、1~2年前から事前に確認せずにわさびを増量していたという。同店には1日以降、批判の電話が数十件寄せられていた。今後はすしに別添えする方式に切り替える。

----------------------------

この話は数日前からネットで流れてきて、憤る人とともに情報の真偽を怪しむ声もありました。誰だって、まさかと思うでしょう。しかし経営会社が提供の事実を認め、実際に起こったことだと明らかになりました。

写真も何種類か流れておりますが、こんなもの、よほどのわさび好きでなくては食べられないでしょう。「さび抜き」はあっても、「さび増量」ってのはありませんよね。お客さんが自ら注文するのでない限り。

日本人客にはこうしたものを出してはおらず、外国人に対するいやがらせとしてやったのではないかと非難の声が上がっています。会社は上記記事の見解をホームページに出していますが、どうでしょう、素直に信じられますか。

いま日本は海外観光客の誘致にあの手この手で励んでいるところ。店員の勝手な自己満足でこんなことをして、誰が得をしますか。相手が日本を良く思っていない世情の国の人であればなおさら、来日した人に日本のありのままの良いところを見せて、彼らの誤解を解いていくのが本筋というものでしょう。

自ら売り物にしている飲食物を玩具にし、客をからかっているその態度が我慢なりません。自分がされたらどう思うのさ。海外には日本人とみると差別的扱いやボッタくりをしたりする店も確かにありますが(私にも経験あり)日本人もまたそんな愚かな行為をする国民だとは、思われたくないね。幼稚さに呆れます。

謎肉祭食べもの

20160919

今年はカップヌードルの発売45周年だそうで、店頭にもさまざまな記念商品が並んでいます。中でもこの品は、オタク心をくすぐるポイントをうまく突いていると見えて、発売後すぐに売り切れてしまい生産が間に合わず、しばらく販売休止となるのだとか。

その名も「カップヌードルBIG謎肉祭」。

カップヌードルに入っているダイス状のコロコロしたお肉。味付け肉で噛みしめると不思議な食感があり、人造肉ではないか、とかいろいろ言われてきました。愛好者の中では「謎肉」で通っています。

数年前に日清食品がカップヌードルをリニューアルした際、この謎肉をよくあるチャーシュータイプの肉(コロチャー)に変更したところ、謎肉ファンたちから熱烈な復活希望の声が上がり、結局謎肉が復活したという不動の定番具材です。

「BIG謎肉祭」には、この謎肉が通常品の十倍も入っているのだとか!これは買って食べてみるしかないでしょう、というわけで、発売日の夕方早速コンビニに寄りました。何と一軒目では売り切れで棚は空っぽ、二軒目でゲットしました。

謎肉十倍とはどれほどのものか、お湯を入れる前と入れてからの写真でご確認ください。

食べてみると、なるほどたっぷりの肉が入っています。残念なのは、箸で麺を持ち上げても肉がただの一個もからんでこず、麺と肉の一体感を楽しみにくいこと。こんなに肉が入っているのにねえ。そう考えると、チャーシューが平たくペラペラなことには、意味があったのかも。

カップヌードルはあくまで「ヌードル」であって「カップラーメン」ではないようですから、初期のコマーシャルでしきりにやっていたように、箸ではなくプラスチックのフォークで食べる姿が本来想定されていたと聞きます。フォークだと麺と肉をうまくすくって食べられるのでしょうか。

発売再開は10月下旬だそうです。食べ損ねたファンの方、しばらくの辛抱ですね。