カフェイン中毒 飲みもの、お酒

20151223

こんなところに落とし穴。どんなものでも過ぎれば毒だといいますが、命に係わるような危険があるとまでは知りませんでした。

-------------------------------

(朝日新聞)九州に住む20代男性が昨年、カフェインを過剰に摂取し、中毒死していたことが分かった。(中略)久保教授によると、男性は深夜勤務のある仕事に従事し、夜勤明けに自宅で吐き、その後亡くなった。死因・身元調査法に基づき解剖したところ、血液1ミリリットル中のカフェイン含有量は致死量に達する182マイクログラムで、胃からは粉々になったカフェインを含む錠剤も検出された。男性が服用したとみられる。

男性に既往症はなかったが、亡くなる1年ほど前から眠気覚ましに、カフェインを含む「エナジードリンク」と呼ばれる飲料を飲むようになったと家族は教授に説明。3、4度吐いたことがあり、亡くなる1週間ほど前からは眠気で仕事に支障が出ていたとも話した。

-------------------------------

昔から元気を出したい時には、ユンケルだのタフマンだの瓶入りの栄養ドリンク剤が愛用されていたものですが、Red Bull登場をきっかけとして、エナジードリンクが日本でも一気に広がりました。

私、一度くらい飲んだことがあったかなあ?エナジードリンクってそもそも何だろうと思うのですが、各種サイトで見たものを総合すると「アルギニンやカフェインを濃縮し香料や甘味料などを加え飲みやすくしたもの」といったものらしいです。栄養ドリンクは「医薬部外品」ですが、エナジードリンクは「清涼飲料水」で、法律上はっきり区分けされています。

それはまあいんですが、カフェイン中毒の死亡例は日本では初めてだとのこと。そうまでして眠気を払い、起きていなくてはならなかったのか。この方はカフェインの過剰摂取もあるでしょうが、そもそも過労がいけなかったんじゃないでしょうか。

この種のドリンクを飲む習慣はありませんが、コーヒーは毎日3杯以上は飲んでいますから、相応のカフェインは摂取しているのでしょう。食品安全委員会によれば、成人男性の一日のカフェイン摂取の許容量は400ミリグラムで、コーヒー一杯は60ミリグラムだそうですから、まあ心配はなさそうです。エナジードリンクはおよそ200ミリグラムのカフェインを含むようですから、一日何本も飲むのはまずいですね。

あと、アルコールとカフェインを同時に服用するのはご法度だそうです。エナジードリンクをカクテルに使うなどもってのほか、ですってよ!お気をつけて。

モルツの挑戦状 飲みもの、お酒

20150915

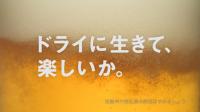

ドライに生きて、楽しいか、ですって。いやあ、やってくれますなあ。

私が(プレミアムモルツではない普通の)モルツファンであることは、今年1月31日の記事でも書きました。その後モルツはリニューアルされることが発表され、従来のモルツは8月下旬には一旦店頭から姿を消してしまい、寂しい思いをしていました。先日赤銅色の新しい缶が並んでいるのを発見して、ただちに購入しましたぞ。

名前もモルツから「ザ・モルツ」へと変わり、“UMAMI”を前面に打ち出しました。そしてこのキャッチコピー。まさに国内ビールの一番手、アサヒスーパードライに対する挑戦状ですね。

早速飲んでみました。味は、以前のモルツよりも若干コク方向に寄ってるのかな?従来品を1本取っておいて、比べてみればよかったですね。真夏に勢いよく飲むにはちょっと重いですが、じっくり味わって飲むときには、なかなか好ましい。これからの季節向きだと思います。前のよりもちょっとプレモル寄りっていう感じでしょうか。

ただ、これを「うまみ」と表現するのは、ちょっと違和感があります。私にはやっぱり、うま味というのは和食の出汁の味に代表されるアミノ酸系の味だという認識が強いので、しっくりきません。

現在のところ新モルツにはプラスの印象を持っていますが、私がこれからも「ザ・モルツ」をずっと愛飲するかどうかは、もう少し飲んでみないとわかりません。特徴のあるものはそれだけ、早く飽きちゃうってこともあるしね。

味の目指す方向がスーパードライと対極にあるのは確かです。ビール市場で勢いに乗ってきたサントリー。ザ・モルツがプレモルと並んでヒットし、モルツブランドとしてドライの牙城を切り崩す大型商品となるでしょうか。

関連リンク: モルツのCM (サントリーのサイト)

トマトの水 飲みもの、お酒

20150531

昨夜の地震。我が家では家族でテレビを見ながら晩飯を食べておりましたが、誰ひとり揺れに気づいたものがおりませんでした。ご近所の諏訪周辺では結構揺れたそうですが、やっぱり通説の通り「駒ヶ根は地盤が固く地震に強い!」ってことなら、ありがたいことです。

震源が地下590㌔というのも、マグニチュード8.5というのも、すごいですね。津波がなくてほんとに良かったですが、どういう仕組みなのでしょうか。

さて先日スーパーで見つけ、つい買ってしまった新製品「いろはすとまと」。試してみると、なかなか良いではありませんか。

私はいわゆる「フレーバーつきの水」は中途半端な風味があまり好きではなく、いろはすも「みかん」味のはどうも人工的、不自然な気がして買っては飲みません。トマト味のも人工的には違いないのですが、いっそここまで来ればそれもありかな、と。果汁は入っておらず「トマトエキス」なるものが入っているそうですが。

適度な青臭さがいいですね。ほんのりした甘味も、このくらいなら丁度いいかも。トマトジュースにはない爽やかさ。高校生の息子の周辺での評判は「微妙」だということです。

以前オエノンから「ラ・トマト」という透明なお酒が出たとき、展示会で試飲して気に入り、少し仕入れて売ってみたことがありました。今も同社のラインナップに名を連ねています。これはおいしいのですが、どういうシチュエーションで飲んでもらえばいいのかちょっと難しさも感じました。度数が18度とやや高く、といって水などで割っては肝心のトマトの風味が薄れてしまいます。

だから、「ラ・トマト」を「いろはすとまと」で割ればいいんだ。そうすればトマト味はそのままで、アルコール度数を低くすることができる。

そんなめんどくさいこと、多分しないと思いますが、いろはすは風呂上りにゴクリとやろうと思って、何本かまとめて冷蔵庫に冷やしてあります。

頑張れモルツ 飲みもの、お酒

20150131

昨日の雪で一日中何度も雪かきに追われ、汗をかきました。家に帰って飲むビールがうまい。皆さんもお好みの銘柄があるでしょう。

基本晩酌は、ワインは一年中、秋冬には日本酒、夏はやっぱりビール系が多いですね。「とりあえずのビール」を妻と半分ずつ飲んでから、他の酒に移行したり。ビール系については数年前から、夏はキリン淡麗生、冬はサントリーモルツを好んで飲んでいます。寒い時期のモルツは程よいコクで、しかし濃すぎず薄からず、私にはちょうど良いなと感じています。

ところが、そのモルツが店頭から徐々に消えているという、由々しき事態が進行しているようです。私の身の回りでも、まったく置いていなかったり、350缶はあるが500缶はない、というお店が目に付くようになりました。私が会社帰りに立ち寄る酒屋さんにはいちおう並んでいますが、フェイス数は目に見えて少なくなっています。

サントリーが高級感のある「プレミアムモルツ」を発売しバカ売れしたものだから、モルツのブランド戦略をプレミアム中心に変更し、レギュラーのモルツを前線からだんだん後退させている、ということだろうと思います。

プレミアムモルツは、たまに飲むにはいいですが、独特の癖というかカラメルを思わせる後味が鼻につき、私はじきに飽きてしまいます。日常楽しむベースのビールとしては、どうでしょうか。

モルツは長年ビールに取り組み、しかし成果を出せずにいたサントリーが1986年に発売した、初めてかつ最大のヒット商品です。麦芽100%で天然水使用(どういう意味だろう)、ある意味サントリービールの本流となっている味でしょう。こんな商品を自然消滅させていいんですか?

と机を叩いてみても仕方がなく、ビールという巨大な市場の中であまりにも微力ですが、せっせと買い支えるしかありませんね。ネットで検索すると、モルツが買いにくい、という人の声は何年も前から出ています。同好の皆様、モルツを飲んで応援してくれませんか。

飛翔する羊 飲みもの、お酒

20141215

年末のワインセールに、翌年の干支のラベルのワインを探してお勧めしています。今回で3年目になります。

来年はひつじ年、午年や酉年と並んで、十二支の中では探しやすい干支です。いくつかの候補の中から今回選んだのは、ニュージーランドで日本人が作るワインです。大沢ワインズの「フライング・シープ」から、赤白2品(ピノノワール、ソーヴィニヨンブラン)。

海外で活躍する日本のワイン醸造家は、最近ちらほらと話題になっています。オーナー大沢泰造さんが、少年の頃からの夢を実現すべく、55歳でニュージーランド北島のホークス・ベイ地域に牧羊地だった土地を購入し、ぶどう作りを始めました。大沢ワインズのホームページには、経緯やワインに対する想いがいっぱい書かれていますので、ぜひご覧ください。

このとき先住民?だった羊さんたちが別の場所に引っ越していったのですが、その様子がまるで飛んでいくような勢いだったのだとか。これが“flying sheep”の由来だそうです。ラベルにはちっちゃな可愛い羊の絵が描かれています。

新しい年の初めにあたって「飛翔する羊」のワインを楽しんでみてはいかがですか?良い年になるよう願いを込めて。

(一年後には猿のワインを探さねばなりません。苦労しそうです)

関連リンク: 大沢ワインズ

甲州ワイン 飲みもの、お酒

20141206

先日、飲み仲間の先輩たちと甲府に一泊で遊びに行きました。ビジネスホテルに泊まり、宴会場所は私が決めることになって、さてどうしたものかと。

あれこれ探して考え、駅近くの居酒屋「峠の茶屋」というところにしました。小さなお店で料理は安く、こだわりの酒豊富(日本酒、ワイン、焼酎)。そこでまあ、さんざん飲みからかし、料理代より酒代の方がずっと高かったというわけですが。一部記憶をなくした人もいたとか…お店の方、でかい声で大騒ぎしてすみません。

ビールで乾杯し、各々銘醸日本酒や焼酎に移行して宴も盛り上がった頃、「ワイン行くか!」との声が。待ってましたと私、お店の冷蔵庫を拝見すると、地元山梨のワインがいろいろありますぞ。

山梨のワインと言えば代表は甲州種です。葡萄自体はほんのり薄紫がかった色をしていますが、普通はこの皮の色をつけずに、ほとんど無色透明に近いような白ワインに仕立てます。昔は甘口の平凡なワインが多かったようですが、本格的な味を追求して各ワイナリーが切磋琢磨し、個性的で高品質のものが続々登場しています。最近の日本ワインブームの中で甲州は特に「和食に合う」として着目され、ファンが増えています。

私も何年か前、都内の酒屋さんで5種類ほどの甲州を購入し、家で飲み比べをしてみたことがあります。メモを紛失した(バカですね)のでどれが良かったか悪かったか、結構いいのと駄目なのがあったと記憶しているのですが、和食に合うというのは確かに言えると思います。ワインにとかく鬼門とされる醤油の味、お刺身の味に不思議とぴったり来るのですね。

この夜はそれまで飲んできた日本酒や焼酎で舌が疲れてきたこともあったでしょうか、皆で「うまい!うまい!」と、たちまち4本の甲州ワインを空けてしまいました。写真はその時飲んだ大和葡萄酒製の「番イ(つがい)」「重畳」です。番イはシュルリーのすっきりタイプ、重畳は少し樽香のついたお酒で、どちらもおいしくいただきました。

翌朝、その筋では有名な市内の「依田酒店」という酒屋さんを訪れ、店に何十種類と並ぶ甲州ワインの中からご主人にお薦めを6本、それぞれ違ったタイプを選んでいただきました。ワインへの愛情がこぼれんばかりのご主人のトークに圧倒されました。これからだんだん飲んでみますが、感想はまたそのうち書いてみましょう。

恐怖の乾杯 飲みもの、お酒

20140323

前記事とは乾杯つながりですが、こちらは何とお気の毒なことでしょう。。

----------------------------------

(日刊スポーツ)NHK番組の制作を請け負う制作会社のスタッフだった男性(当時31)が、中国でのロケ中に取材先とアルコール度数の高い白酒(パイチュウ)の一気飲みを繰り返した後に死亡したのは労災だとして、東京地裁は19日、遺族補償の給付を認める判決を言い渡した。

----------------------------------

中国式の乾杯(カンペイ)については、よく話題になります。私も僅かながら現地での経験があります。特徴は、相手を指名して1対1で行なうこと、そして文字通り杯を乾すことです。

日本の乾杯はテーブルを囲む皆で一斉に「かんぱーい!」ですが、中国式では「○○サン、ワタシト乾杯シマショウ」と相手にアプローチします。宴の開始時だけでなく、開宴中いつでも行われます。お互いに杯を交わし、入っている酒を飲み乾し、カラになった杯の底を相手に向けて乾杯した証拠を見せます。

度数60度を超すような白酒でこれを繰り返しますから、お酒に弱い人はもちろん、そこそこ強い人であっても大変です。一応逃げ道はあり「随意」と言えば、あなたは乾杯してください、私は飲み乾しませんよ、ということでOKになります。でも自分だけ飲まないのは、何だか居心地が悪いですよね。つきあいが悪いと思われないよう、無理して飲んでしまうことになります。亡くなった方も、きっとそうだったのでしょう。

写真は以前中国に行ったとき、乾杯に使われていた白酒です。左奥にこのときのグラスがありますが、ずいぶん小さいですよね。普段使われるものは一回り大きいようで、中国式に慣れない私たち向けに特別小さいものを用意してくれたらしいですが、それでも十数回と杯を重ねるうちに頭はクラクラしてきます。加えて、白酒は強いばかりでなく味も香りも強烈で、普通の日本人がおいしいと感じるようなものとは思えませんし。

このときは仕事の関係者の会でしたが、会議が終わって宴会になると「乾杯要員」として酒のとびきり強いオオカミ男たちが何人も現われ、羊のような私たちの乾杯相手をしてくれました。そりゃあ、かなうわけないわ。

中国で仕事をする日本人には(いや中国人にも)白酒の乾杯で体を壊す人も少なくないと聞きます。まったく洒落になりません。皆様、お酒はゆっくりおいしく飲んでこそ、ですよ…

関連リンク: ロケで白酒一気飲みし死亡、労災死認定

信州ワインの実力 飲みもの、お酒

20140320

読者の皆様、国産ワインを飲む機会はどのくらいありますか。私が日頃ワインを飲むとき、輸入品と国産品の比率は30:1くらいではないかと思います。いえ別に、舶来品信仰があるとか国産を毛嫌いしているとかそういうわけではないですが、何となくこんな感じ。

我が国には意欲的なワイン生産者が、今ではあちこちに大勢いらっしゃることは承知していますし、本場に引けを取らない優れたワインができていることも知っています。ただ(私がよく頂く)低価格帯のものでは、正直言ってまだまだ輸入品に軍配を上げざるを得ないなとも思います。これは人件費などさまざまなコストを考えると、まあどうしようもないことです。歴史の差だともいえるでしょうか。

そんな中、先日うまい地元のワインを飲む機会がありました。塩尻にある「Kidoワイナリー」の「プライベートリザーブ・メルロー」。この小さなワイナリーの評判はもちろん以前から聞いています。別の製品を飲んだこともありますが、このワインはまた、格別でした。豊かで複雑な香り、コク、申し分なし。

信州という全国有数のワイン産地にいながらこれほどのものを飲む機会がこれまでなく、やっぱりいいものを飲んでみなきゃなあ、と改めて思いました。ちなみにこのワイン、やたら高価なものではありませんが生産量がとても少なくて、入手が難しいものです。ラッキーでした!

全国有数の産地と書きましたが、国産ワインといえば山梨が真っ先に頭に浮かぶでしょう。しかし長野県は近年めきめきと生産量を増やし、質量ともに山梨を猛追しています。以前高野豊さんの講演で、対山梨戦略をあの手この手で行なっているんだと聞きました。

純県産ワイン、すなわちその県で収穫されたブドウを使ってその県で生産されたワインの統計というのは、ちょっと調べてみましたが見つかりません。農水省の平成22年のデータによると、醸造用に用いられた各県の葡萄の量では、長野2465㌧、山梨2497㌧とほぼ拮抗しています。長野で醸造用に多く使われている品種はコンコード、メルロー、ナイアガラ、シャルドネなど。山梨では甲州、マスカットベーリーA、カベルネソーヴィニヨンなどだそうです。

お隣の宮田村でもヤマソービニヨンという品種で地ワインが作られており、昨年産のものは私も試しましたが、品質もだんだん向上してきているようです。宮田村議会では先日「みやだワインで乾杯条例」が可決されたというニュースがありました。いっそうの消費拡大を目指した、いい取組みだと思います。ワインが特別なお酒から日常のお酒ラインナップに加わることが楽しみです。

飛ぶ飛ぶコルク 飲みもの、お酒

20131220

シャンパンとスパークリングワインの違いとは。。検索すれば無数のサイトがすぐ出てきますが、忙しい読者の方々向けに一言で説明すれば、シャンパンはスパークリング(発泡)ワインの一種、スペシャル品です。次の項目を満たしたものが、シャンパンを名乗ることができます。(細かい項目は略します)

1)産地 フランスのシャンパーニュ地方の葡萄を使い、製造されること

2)葡萄品種 ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ以外は使ってはいけない(ごく一部の例外もあり)

3)いわゆるトラディショナル製法、瓶内二次発酵と熟成で作られたワインであること

ワインに機械で炭酸を吹き込んで作られる安いものと違って、瓶内二次発酵の場合は仕込まれたワインの成分―酵母と糖分によって、ボトルの中で自然に炭酸が発生します。シャンパーニュ以外の土地や国で作られたものにも瓶内二次発酵のスパークリングワインはいくらでもあり、シャンパンに引けを取らない(シャンパーニュの人はそうは認めないでしょうが)高品質のものもあります。ただそれをシャンパンと呼ぶことはできません。

本格ものの特徴は、何と言っても香り、コク、味の深さにあると思います。辛口であってもしっかり香気が立ち上り、炭酸の刺激に負けません。それから、泡がきめ細かいこと。後から炭酸を吹き込んだものは、すぐに炭酸が抜けてしまいますが、上出来のシャンパンは驚くほど泡が長もちします。(栓をすれば翌日飲んでもしっかり泡が立つ。我が家でも実験済み)

イタリアのスプマンテ、スペインのカバ(CAVA、カヴァでなくカバと発音するそうです)なども本格的な瓶内二次発酵で作られ、いいものですよ。カバなんて千円ちょっとで買え、品質に比べてたいへんお値打ちだと思います。ただ、シャンパンの持つスペシャル感では遠く及ばないのは事実です。シャンパンはやっぱり贅沢で、ゴージャスで、ブランドイメージが確立しています。

ワルツ王ヨハン・シュトラウスに「シャンパンポルカ」という楽しい曲があり、特殊効果としてシャンパンの栓をポンポンと抜く音が使われます。打楽器奏者が担当し普通は空気鉄砲などを使うのですが、日本のプロオーケストラが大昔この曲を演奏したとき、本物の中身の入ったシャンパン(まあ、間違いなく安いスパークリングワインでしょう…あるいはシャンメリーだったかも知れぬ)の栓を曲に合わせて抜こうとしたそうです。ステージに何本かの瓶を用意し、準備万端。

ところがステージが照明で暑く、まだシャンパンポルカの順番が来ない他の曲の最中、あらぬところで栓がポン!ポン!と飛んでしまい、いざ肝心の曲になった時には、未開栓の瓶が一本も残っていなかったという、本当の話だそうです。打楽器界にはこの手のハプニング話がいくつもありますが、トップクラスのアホな話ですね。

レストランでは景気よく音を立てて栓を抜くのはあまり品が良くないとされます。コルク栓を瓶の首に押さえつけガスを少しずつ逃がしてから、開栓します。「ポン!」ではなく鈍い「プシュ!」という音ならOK。私も家で泡モノを抜くときにはいつもトライしますが、最近ではコツがわかっておおむね静かに抜けるようになりました。

なんちゃってシャンパン 飲みもの、お酒

20131217

いくら何でもこれは、ひどい。ありえません。大阪での話だそうです。

----------(産経新聞より)-------------

ある超一流ホテルの高層階にある「クラブラウンジ」。瀟洒(しょうしゃ)なドレスやスーツに身を包んだ客らが、特別な夜を楽しむスペースだ。

しかし、給仕を担当していたホテル関係者の証言からは、ホテルの“裏の顔”が浮かぶ。ラウンジのバックスペースでは、従業員の間でこんな会話が交わされていたという。

「シャンパンのご注文ですが…」

「あちらには、スパークリング(ワイン)でいい」

関係者が打ち明ける。「シャンパンの注文を受けても、客を見てスパークリングワインを出すよう、マネジャーから指示された。グラスに入れて持っていけば、どうせお客さんも分からないと…」。違いの分からなさそうな客を選び、ないがしろにするような悪質な行為が存在していたことを明かす証言だ。

-------------------------------------

シャンパンは酒屋価格で1本少なくとも4千円くらいから、高いものなら数万円。安いスパークリングには千円しないものだっていくらでもありますから、シャンパンと称して安物を出したら、これはれっきとした詐欺行為ですよね。

記事では、ホテル側は取材に応じていないそうです。ホテルの具体名が出ていませんが、これ認めちゃったら終わりでしょう。裏付けがないこの記事だけで真実かどうか判断することは難しいですが、嘘であってほしいという気持ちと、最近これだけいろいろなケースが出てくれば実際にあるのかも、と複雑な思いです。

これは二重の意味で悪質で、本物と偽って安物を出していたことはもちろんですが、客を値踏みしてこっそり差別的対応をしていたことはもっとひどい。高級ホテルの風上にも置けません。だいたい「一流のホテルなら出てくるものは本物である」ことを客は当然のことと期待し納得して、高額な支払いをするのです。

セットに組み込まれたものとはいえ、試してみた人に「何だ、シャンパンってこんなものか」と思わせてしまったら、次からボトルで注文したかもしれない潜在客を一人失ったことになるではありませんか。

さて、私の目の前にフルートグラス(細長いグラス)に入った一杯の泡立つお酒が出されました。一口飲んで、これは本物のシャンパンか、ただのスパークリングワインか、違いがわかるかと言われたら?

それが安物スパークリングだったらそりゃまあ、たぶんわかるかなあ。しかしシャンパンでなくとも、本格的な製法で作られた良品佳品の泡モノはたくさんありますし、それだったら私にはわからないでしょうね。だいたいシャンパンを飲む機会は私だってそんなにないですよ…

クリスマスも近いですし、もう少しシャンパン(泡モノ)のお話、してみましょう。