7,000,000,000日々雑記

20111031

今日10月31日、世界人口が70億人を突破したそうです。。

------------------------------

(共同)国連人口基金(UNFPA)の推計によると、世界の人口は31日に70億人に到達した。潘基文国連事務総長らは31日朝(日本時間同日夜)、米ニューヨークの国連本部で記者会見し、正式に発表する。日本で閲覧したUNFPA関連ウェブサイトで日本時間午前10時現在、70億人を突破している。

------------------------------

もちろん推計ですから、神のみぞ知る本当の突破日は昨日だったかもしれませんし、一ヵ月後なのかもしれません。正確な人口の把握が困難な国は、まだまだ幾らでもあるでしょう。

国連の担当者は、そうした事情なども可能な限り綿密に考慮し、「単なる推測以上の根拠」のある数字をもとに導き出した「10月31日」だとしています。

国連人口基金では、今日生まれた赤ちゃん全員を「70億人目」だと認定して、希望者には認定証を発行してくれるのだそうです。またとない誕生記念になりますね。

私の小学生の頃、世界人口は30億人程だったと記憶しています。凄まじいスピードで人口が増え続けている現実を見るにつけ、地球はいったいどこまでの人間を養えるのだろうか、と不安を覚えずにはいられません。

人口減少に直面していく日本を始め先進国。その一方でアジアやアフリカの国々では、増え続ける人口に食糧や水の生産供給が追いつかず、ますます富の偏在化が進んでいくのではないかと懸念されます。

星新一のショートショート「最後の地球人」を思い出します。

地球が一回転するたびに雪だるまのように増えていった人間たち。サハラやゴビ砂漠の緑化がやっと成功したと思ったら、その木を切り倒し居住空間を作らねばならなくなったほどの世界人口が、あるときから減少に転じます。原因は分らないが、どの夫婦からも子供が1人しか生まれなくなったのです。

将来が見えてしまった人々は新たな生産活動を止め、過去の遺産を食い潰して暮らすようになります。何十世代を経て、地球上にたった一組残った夫婦から最後の赤ちゃんが生まれ…

この記事を書くためにネットを探したら、この話は旧約聖書創世記の逆回しだという人が何人もいて、俺は今まで何を読んでたんだろう、と愕然としました。本当だ、その通りですね。イブは肋骨から生まれたんだ。

話がそれました。70億人目の赤ちゃんに幸あれ。

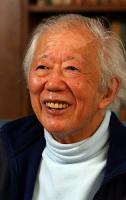

追悼 どくとるマンボウ読んだり見たり

20111027

作家、北杜夫氏が亡くなりました。私の少年時代に読書の楽しさを教えてくれた人がまた一人、世を去りました。

星新一、遠藤周作、そして北杜夫の3人はあの頃の中高生に本当によく読まれていました。今の子たちはどうだろう、殆ど知らんだろうな。

私は中学生の頃この人の本と出会い、むさぼるように読み、学校の自由研究では彼の作品論?に挑んだほどの大ファンでした。この頃までの主な作品は、中学時代に大体読んでいます。

処女作「幽霊」、芥川賞受賞作「夜と霧の隅で」などいくつかの短編集、ユーモア小説「高みの見物」「奇病連盟」「さびしい王様」、そして長編「楡家の人びと」「白きたおやかな峰」、数々のエッセイ、対談、等々。

彼自身のニックネームともなった「どくとるマンボウ」シリーズは、もっとも多くの人に愛されました。中でも特に有名な「航海記」「昆虫記」「青春記」は、それぞれユーモアあふれる軽妙な筆致の中に、青年の一途な心や情熱が(控えめに)ちりばめられ、他にない独特の魅力を備えています。

出世作となった「航海記」では、今では考えられないほど遠かった憧れの海外へ、船医となって渡る著者のさまざまな見聞が初々しい。多くの読者は、同時期に発表されたシリアスな「夜と霧の隅で」と「航海記」のあまりのテイストの違いに戸惑ったそうです。私もそうでした。

幼い頃から熱心な昆虫ファンでもあった彼は「昆虫記」で、さまざまな虫たちをめぐる楽しい物語を紡ぎます。病気がちだった少年を慰めてくれたのは、布団の中で飽きずに眺めた昆虫図鑑でした。ある時、ふと飛んできた虫の名(ビロウドツリアブ)を自分が知っていることに気づいた喜びを、極めて抑えた筆致で書いています。とても印象に残っています。

そして名作「青春記」では、終戦前後の混乱の時代、旧制松本高校から東北大学医学部へと進む疾風怒濤、破天荒の学生生活を描きました。どれだけ多くの学生がこれを読んで旧制高校のバンカラ気風に憧れたことでしょうか。ここで生まれた信州とのつながりは生涯続きました。

余談ですが、青春記に登場する松高の名物教師「ヒルさん」こと蛭川幸茂さんには、私の大叔父もかつて教えを受け、我が家へお越しいただいたこともあったと聞いています。

彼の書くユーモア(彼が若い頃から心酔したドイツ文学で言う「フモール」というやつですな)は、ハチャメチャなようですが、含羞を感じます。物事の本質はこれだ!と声高らかに唱えるのでなく、笑いの陰からそっと現れる真実に心の優しさが垣間見え、とても魅力的です。たまにTVなどで見せた姿も、その通りのお人柄だったように思いますね。

躁鬱病に苦しみながらも、自分を精神科医としての眼で客観視しながら物語のネタにし、笑いで包んで人々を楽しませたサービス精神にも頭が下がります。

株やギャンブルで有り金を使い果たしたり(これはとても洒落にならなかったようですが)若い頃親しんだ登山が嵩じて標高7000mを越えるカラコルム山脈への登山隊に医師として参加したり、なりふり構わぬ熱狂的な阪神ファンであったり、さまざまな姿を持った人でした。

心からご冥福をお祈りします。

洪水首都に迫る日々雑記

20111026

タイの大洪水。ご承知の通り、大変なことになっています。日本の本州全土より広い面積が既に冠水し、世界の産業への影響も甚大です。

平らな土地、長い河川、広い流域面積を持つ国での洪水は、日本とは全然違うようです。何週間もかけてじわじわと水面が上り、水が引くまでにやはり何週間もかかる。真綿で首を絞められるようなものか。

この数日で首都バンコクにも水が押し寄せているようです。街の真ん中を流れるチャオプラヤ川(昔はメナム川と言われましたが「メ・ナム」が川の意味で、メ・ナム・チャオプラヤはそのまま「チャオプラヤ川」)は以前に船で観光しました。川幅も水量もとても大きな大河です。これが溢れるなんて…

王宮にも水が迫り、国王の入院するシリラート病院も浸水したそうです。

タイの中心部はもともとチャオプラヤ川の作ったデルタ地帯なのですから、何十年かに1回このような洪水があって今日の地形ができているのですよね。人災だという声も上っているようですが、そういう面はあるにしても本質は、水から逃れられない土地なのかもしれません。

首都機能がマヒということになれば、タイが進めてきた産業振興も大きく傷つき、外資系の多くの工場にも水害リスクを嫌って出て行ってしまうところが出てくるでしょう。国力に与えるダメージは計り知れません。

タイはさまざまな食品の生産基地としても活躍してきました。日本と特に縁の深いのは、サトウキビや鶏肉などでしょうか。当社とお取引のあるメーカーさんの工場被害の情報は今のところ入っていませんが、これからどうなるでしょうか。

暑い国のこと、しかも人口密集地で今後は衛生面も心配されます。昨年現地を訪れたばかりですのでまだまだ記憶に新しく、あのとき自分が歩いた場所はいま、どうなっているのかと思います。

かけだれしごと

20111024

グランドフェア報告その2です。。

業務用食品の部門では「かけだれ」の試食コーナーを大きく設けました。

「和える」「漬ける」でなく、「かける」だけで素材にさまざまなバリエーションをプラスする液体調味料…という定義でいいのでしょうか。専用の品も増えてきましたし、ドレッシングやポン酢などもこの範疇で使うことができます。

今回は野菜以外のものとの組み合わせをお客様が自由に試すことのできるブースとしました。なかなかの人気でした。

私が中でも美味しいと思ったのは、ケンコーマヨネーズさんの「ハニーマスタード」。日頃から家でも結構マスタードを使っていまして、美味しいことは前から分ってるんですけどね。

蜂蜜入りの甘いマスタードというのは、ずっと前ドイツである人から教わって、気に入りました。帰国してから輸入食品の店などで探してみましたが、似たものがなかなか見つかりませんでした。

こうして手軽に使える品が当社でも取扱いができ、大勢の方にこの味を知っていただくことができて嬉しく思います。もちろんハム・ソーセージとの相性ぴったりです。(現地のは、本当はこれよりもっともっと甘かったと思いますが)試食でも多くの方が「おいしいね!」と言ってくださったそうです。

リケンさんの「香り塩だれソース」を馬刺と合わせたものが人気だったようで、馬刺がじきに無くなってしまい、私も試せませんでした。これは意外な組み合わせですね。

馬刺に限らずあれこれの試食が好評で、午後3時頃には用意した試食用サンプルが底をつき、その後のお客様には召し上がっていただけませんでした。申し訳ありません!

福袋しごと

20111022

そう多くの方に読んでいただいているとは言えないこのブログですが、今週は月曜日から毎日、普段の5割増しくらいのアクセス数があります。展示会関係でお越しになった方が何人もいらっしゃるのかと思います。

「特売品情報」に書きました通り、20日のグランドフェアは1,000名を超えるお客様をお迎えし、無事終了しました。お客様、そして出展者関係者の皆様、本当にありがとうございました。

会場が3つのフロアに分かれており、順路に従って朝からお客様の波がじりじりと移って行き、夕方の閉店近くには最後のフロアが人で一杯、という形で、一日ほぼ途切れることなく大勢の方が来場されました。

フェアの内容で関心を集めたものをいくつかご紹介してみたいと思います。

今年の目玉のひとつは、創業110周年記念の謝恩特売です。当社の取扱い品から110品を選んでお値打ち特価を出し、入口の真ん前で大々的に販売しました。

110年記念のもう一つは、福袋。110年にちなんで11,000円とし、中身はどなたにでも使える基礎調味料や食材を中心にして作ってみました。

福袋は私は普段買う場面がないのですが、作る立場になるとなかなか難しいものですね。大体業務用食品なんてどれも大きくかさばりますから、袋に入らないですし。

もちろん福袋単品で採算を取るなんて考えませんが、どのくらいの加減にするか、難しいところです。こういうことは小売店さんはお得意ですよね。今回はお客様サービスと割り切り、かなりお値打ちな福袋となりました。

先着30名様限定で、瞬く間に売切れ…とは残念ながらいきませんでしたが、お買い上げいただいた方は中身の多さにきっと喜んでいただいたことでしょう。

国酒で乾杯 飲みもの、お酒

20111017

大方の宴席は、まずビールでの乾杯からスタートするでしょう。披露宴などちょっと気取った場合なら、スパークリングワインとか。

今朝の新聞に、こんな記事が載っておりました。

-------------------------

【ロンドン共同】日本外務省は、世界中の日本大使館など在外公館が毎年行う最大のパーティーである天皇誕生日の祝賀会の際、乾杯を基本的に日本酒で行う方針を決めた。外務省在外公館課が16日までに明らかにした。ロンドンでの日本酒品評会で入賞した各地の地酒を主に用いる。

在外公館での各種パーティーはこれまでワインなどが主流だったが、日本酒は「日本の国酒」であり、日本食材のPRにもなる。

-------------------------

なかなかいい話じゃありませんか?長い歴史の中で愛されてきたわが国の代表的なお酒をこういう形で世界にアピールすることは、大変結構なことだと思います。海外の人のお口に合えばいいですね。

地元駒ヶ根の商工会議所ではここ数年、会頭の意向もあって、懇親会や宴席では必ず「国酒での乾杯」をしています。お隣の商工会議所で行なわれていたのを見てきて、ぜひ駒ヶ根でもやりましょう、となりました。(そちらでは会頭が造り酒屋の方だったそうです)

私はワイン党ではありますが、日本酒愛好者でもありますので、こういうのもいいな、と思います。まあ夏の宴席の場合は、やっぱり一口目(一杯目)はビールを飲みたいとも思いますけどね。

しかし乾杯とはいえ最初に日本酒でスタートすると、ちょっとビールには移りにくい感じもなきにしもあらず。宴席でのビールの売上が落ちてしまうのではと、いらぬ心配をしたりもします。

私だけかもしれませんが、日本酒だとついつい飲みすぎるきらいがあり(冷たいお酒だと余計に)結果的にビールで乾杯するより、多くのアルコールを摂取してしまうこともあるかもしれません。いや私だけじゃないでしょう?

関連リンク: 日本酒で乾杯推進会議

展示会まで一週間しごと

20111013

伊勢喜グランドフェア2011まで、あと一週間となりました。社内も慌しさを増し、臨戦態勢という感じです。

毎年足を運んで下さるお客様に本当に感謝です。その年その年の企画を「今年は何を見ていただこうか」とひねり出すのには、なかなか苦労しているのですが、お客様のお役に立てるものを考え抜き実現に移して行くことは、私たちにとって大きな楽しみでもあります。

展示会にお客様が期待されるのは…まずは「価格」であり「商品情報」でしょう。それに加えて、貴重な半日を使って来場いただくのですからぜひ「エンタテインメント」でもありたいと思っています。会場で過ごされる何時間かが、楽しいものになるように。

もちろん試飲試食もたくさんご用意しています。直接ご商売と関係がなさそうな分野でも、どうぞお試しいただきたいと思います。

お忙しい中と思いますが、何卒ご来場のほど、心よりお待ちしています!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

伊那谷最大の食イベント

創業110周年記念

第36回伊勢喜グランドフェア2011

10月20日(木)伊那商工会館

ご招待の方のみ入場できます

新規開業・新規お取引をお考えの方で

来場ご希望がありましたら、お問合せ下さい

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

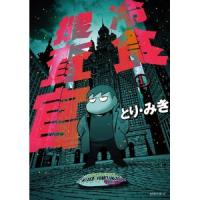

冷食捜査官読んだり見たり

20111011

ユッケの記事を書いていて思い出しました。何だかこれに良く似たお話のコミックがありました。

「冷食捜査官(1)」 とり・みき作

講談社 モーニングKC

---------------------

時は近未来。安全無害の合成食料の完成により、食料統制が始まった。雑菌だらけで汚染された自然食品は製造・飲食が禁止となり、冷凍食品も所持することすら禁止された。それでも食料統制以前に作られ地下の貯蔵庫に眠っていた大量の冷凍食品がブラックマーケットで取引されている。巨額の金と血を賭してまで“冷食” を求める連中は後をたたない。冷食シンジケートが暗躍する中、我らが農林水産省・冷食捜査官が立ち上がる!

---------------------

この時代の人々は日々合成食料にどっぷり浸かっており、冷食を食べても実は身体が受け付けず、食中毒を起こしてしまいます。各所に秘蔵されている冷食がとっくに賞味期限切れを迎えていることもあり、故に冷食を食べること、供すること、所持することは固く禁じられているのです。

それでも「懐かしいあの味」を切望する人たちがおり、ギョーザ、ピザ、ポテトフライ、マグロの寿司、冷凍ミカンなどをめぐって命がけのバトルが繰り広げられます。

主人公は冷食の密売を取締るハードボイルド風の捜査官ですが、そこまでして冷食に魅せられる人たちから現れる人間味、愚かさと哀しさに、立場を越えて揺れ動きます。

少々マニアックなコミックなので、小欄の読者にはほとんど知られていないと思います。言うまでもなくギャグ漫画です。数年前の作で、1巻とありますが、2巻以降がさて、出るのでしょうか?

とり・みきは昔、今はなき平凡パンチに「愛のさかあがり」を連載していました。これは面白かった。単行本まで買ってしまいました。本作の主人公も、愛のさかあがりの登場人物を模しています。

リアルの世界では、今月から飲食店を舞台に「生肉捜査官」が活動を始めるのでしょうか。これは、ギャグではありません。

安全と食の自由食べもの

20111007

今月1日、生食用牛肉に関する新基準が施行されました。現場にとってはたいへん厳しい基準であり、業界団体は「厳しすぎて実施不可能」だとして厚生労働省に見直しを求めました。

ご承知の通り、今年4月におきた食中毒死亡事故を受けてのものです。5月8日の記事で危惧したとおり、冷静な議論が深まらないまま「疑わしきは規制」という方向に進んでしまったことは残念に思います。新基準はユッケの提供禁止を謳ってはいませんが、結果として店頭からユッケは消えてしまいました。

私も今回の新基準は厳しすぎると思います。ぜひ規制を緩和してほしいと望みます。

ポイントはいくつかありますが、

1)人は基本的に自分の食べたいものを食べる自由がある

河豚や生牡蠣、野生の茸をはじめ、自然界には危険をはらんだ食材があふれています。人間は長年の経験による知恵で、危険な部位を除いたり信頼できる鑑定者の判断を仰いだりして、それらのリスクを判断し自己責任で多様な食を楽しんできました。

消費者には食べたいものを食べる自由があり、飲食店には(危険の度合いが極めて低いものであれば…ここが問題とされているわけですが)消費者の求めに応じて食を提供する権利があるはずです。

行政は事故が起こって自分たちの責任になることを一番嫌がるでしょうから、そもそもユッケ(生肉)の供用自体をストップしてしまえば目的は達成できるでしょう。そこには、食を楽しむ自由への考慮はありません。

2)これまで衛生管理に真剣に取り組み、リスクを極限まで抑えてきた真面目な店の努力を無視していいのか

今回、生肉が本来持つリスクを軽視してひたすら価格を安くすることを優先し、ネットで探した肉問屋から最低クラスの肉を調達し、店舗ではろくな指導もせず素人に調理を任せた業者が、4名の死者を出してしまいました。この罪がたいへん重いことは言うまでもありません。

まともな焼肉屋さんほど激怒したことと思います。当り前の話なれど、自分の店はどれほど安全に気を配ってきたことか。材料を吟味し信頼する業者から仕入れ、調理の都度に包丁や俎板を取替え、念には念を入れて安心して食べられるユッケを提供してきたのです。

それでも「万一」のことがあれば、店の名前は公表され営業停止という厳しい処分を受けることも覚悟の上でのことです。世の中の焼肉屋さんの圧倒的多数を占めるこうした方々の努力は、まったく顧られないのですか。

もし食中毒被害を出してしまったら、業者が厳しい罰を受けるのは、当然のことでしょう。何の被害がなくとも「提供した時点で懲役刑もありうる」というのは、いくら何でも厳しすぎます。

3)何故生肉を狙い打ちにするのか

残念ながら世の中に100%の安全が保証された食材は存在しません。どんな食材でも、僅かなリスクと完全に無縁ではいられないのです。このことを誤解している消費者は、大勢いると思います。

100%安全でなければ嫌だという人は、食べる必要はないでしょう。(もちろん自分で判断できない、そして細菌への耐性の弱い子供に食べさせることはNG)

しかし…貝類、川魚やサーモン、鶏肉や鶏卵、レバーなど、生食にある程度のリスクを持つ食材は他にも数多くあります。(菌やウイルスばかりではなく寄生虫の危険性もあります)こうしたものの扱いに比べ、今回の基準はあまりにも極端で過酷です。不公平です。

自分はユッケはもともと食べないから、店頭から無くなったって困らない、という人も多いでしょう。でもユッケを追放することに成功したら、次はレバ刺しが(これはたぶん確実)、その次は生牡蠣がターゲットにされるかもしれませんよ。その次は、あなたの好物の何か、でしょう。そのときは、誰が助けてくれるのでしょうか?

だからこそ、今ターゲットにされている人のことを考えるべきです。

現職の厚生労働大臣は「本気で」煙草を追放したがっているようにお見受けします。将来アルコールまでが規制されないうちに、こんな流れにはきちんとケリをつけておくべきだと思います。

何でもお上に頼り、お墨付をいただいたものだけ食べていれば良いって、そういうものでしょうか。今回業界団体も独自の自主基準を考えているようです。何とかいい形で、安全と食の自由が共に守られることを願います。

ドラゴンフルーツ食べもの

20111004

よく行くお店で珍しいものを見つけた、と妻が買ってきました。

ドラゴンフルーツ。別名ピタヤ。沖縄産らしいです(産地まで良く見てこなかったそうな)。果肉が白いのと赤いのと。

東南アジアでは頻繁に目にする果実です。私が以前ベトナムやタイへ行ったときも、食事のたびにデザートとしてフルーツ盛り合わせが出ましたが、その中には必ず入っていました。

この果物、どんな風に木に生っているかご存知ですか?ベトナムでのバス移動中、この果物の畑を通りかかり、車を降りて見てみました。写真は、そのときのものです。(2005年撮影)

写真下のボワッと広がったサボテン、これがドラゴンフルーツの木です。高さは大人の背丈くらい。この垂れ下がった枝1本1本の先端に、1個ずつ実が生ります。そう、これはサボテンの実なのです。実がついた状態の株の写真がありませんが、ご想像下さい。

店頭で山のように積まれたのを手にとって、かじりついてみました。ジューシーでほど良くやさしい甘味があり、さすがに美味しいものでした。レストランで切身になったのとでは、やっぱり鮮度が違うのでしょうか。

海外では白い果肉のものしか目にしませんでした。断面を見たところは、色の白いキウイ、です。細かい黒い種もキウイにそっくり。今度買った赤い果肉の方は、赤といっても紫に近いような大変濃い色で、白より味も甘味も強く、化粧品みたいな印象も受けました。好き好きでしょうが、私は白い方がいいかな。

田舎でも、こんなものも食べられるようになりました。手にずっしりする大きさのが1個250円だったというから、かなりお安いといっていいのでは。高級果物店とかでは、幾らくらいするのですかね。