リハーサル、されど本番音楽ばなし

20210629

伊那フィルではこの27日に伊那文化会館で、ごくごく内輪の発表会を行いました。「ステージリハーサル」と題し、団員の他には家族や関係者のみでのささやかなものでした。

もともとこの日は、南信のアマチュアオケ3団体による合同演奏会が行われるはずだったのです。しかしコロナの感染状況が悪化した時期と練習期間が重なってしまい、出演者を揃えることができず、お流れになりました。とても面白い企画だと思っていたので、残念至極でした。

このために練習を重ねてきたものをご破算にしてはもったいないと、ステージを借りて一応「本番」を想定した演奏をし、一区切りとすることにしました。足りない楽器には助っ人をお願いして何とかオーケストラの形を作り、基本無観客でリハーサルという名の本番を行ったわけです。

私の指揮で、曲目はハイドンの交響曲第101番「時計」、そしてブラームスの「ハイドンの主題による変奏曲」の2曲です。

ブラームスの曲は私の大好きな曲で、ずっと前からいつか指揮してみたいと願っていたものの一つです。演奏時間は18分ほどで大曲というわけではありませんが、テーマと個性豊かな9つの変奏からなり、第9変奏にあたるフィナーレはそれ自体がひとつの変奏曲にもなっている、とても濃く深い内容を持っています。

この曲は一つの「人生の旅」だと思っています。素朴なテーマが提示され、氷上を滑るように優しくノーブルだったり、つむじ風のように素早かったり、孤独にさいなまれながら歩いたり、堂々の騎馬行進だったり、一寸先も見えない霧の中をさまよったり。様々な旅を経て最後にテーマが戻り、主人公は故郷に帰ってくる。そのあふれんばかりの喜びたるや!素晴らしい作品です。あくまで私のイメージですが。

当日は「リハーサルのリハーサル」として両曲を1回ずつ通し、そのあと思い思いのステージ服に着替えて(!)「リハーサルの本番」を演奏しました。この半年の練習はなかなか人も集まらず思うようにいかず、仕上がりも万全とは言えませんでしたが、こうして仲間たちと曲を作ってこられたことが本当に嬉しく、感謝しかありません。

10秒にかける厳しさ日々雑記

20210627

陸上競技の華、100メートル。わずか10秒間のドラマ、実に見ごたえのある素晴らしい試合でした。

今回の日本陸上選手権、25日の決勝では9秒台の記録を持つ選手が一堂に会し、我が国の陸上史に残るハイレベルの戦いとなりました。五輪への標準記録をすでに突破している山縣亮太、桐生祥秀、サニブラウン・ハキーム、小池祐貴、多田修平らが登場し、多田が堂々の優勝、3位の山縣と共に五輪代表に内定しました。

多田はスタートダッシュの良さで知られます。今回も一人だけ頭を下に向けて地面を見ながら走るような独特のフォーム。いつもだと後半型の選手に徐々に追いつかれ、抜かれてしまうパターンが多いのです。それが今回はリードを守り抜き、焦りで走りの堅くなったライバルたちを寄せ付けず、会心のレースとなりました。

この人は国内大会では常にファイナリストとなる優れたスプリンターですが、ここしばらく優勝とは縁遠く、本人も「いつも2位とか4位で…」とこぼしていたと聞きます。スポーツニュースなどで見るだけですがとてもいい奴、「好漢」という言葉がピッタリの人だという印象を前々から持っていました。優勝を心から祝福し、私の同窓の山縣、小池(ほぼ内定か)とともに五輪での活躍を願います。

10秒足らずですべてが決まってしまう100メートルは、本当に厳しい世界だと思います。何年にもわたり血のにじむ努力を積み重ねてきて、10秒で勝ち負けが決まってしまう。大会では2時間以上かけて何試合もリーグ戦を行う球技などと比べれば、やり直しのきかない一発勝負のプレッシャーの凄まじさは明らかです。選手たちに、どこかサムライのような潔さを感じます。(球技には球技の厳しさがありましょうが)

今回結果を出せなかった桐生、サニブラウン、準決勝で敗れたケンブリッジ飛鳥ら有力選手たち。大会にピークを持ってくる調整の難しさ、一年延びた五輪の神のいたずらを思います。でも、まだリレーメンバーとして日の丸を背負うチャンスはありますからね。また伏兵として準優勝したデーデー・ブルーノ君、なんと長野県出身だというじゃないですか。今後が楽しみです。

お暇がありましたら、アスリートへの深い洞察と愛情あふれるリンク先のコラムをどうぞご覧ください。

関連リンク: フモフモコラム

sustainable日々雑記

20210625

巷で大はやりのSDGs。念のために何の略か書きますと、Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)のことだそうです。「貧困をなくそう」とか「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」とか「気候変動に具体的な対策を」とか、17のテーマがカラフルなピクトグラムで表されています。

今回の記事は、この内容についてではなく、日本語カナでどう書く(読む)かということ。

SDGsの「S」、sustainableっていう単語。持続可能と訳されますが、これ、何て読みますか。

サスティナブル?

サステナブル?

サステイナブル?

この語はsustainという単語(持続させる)が基になっていますが、普通に読めば「サステイン」ですね。間違っても「サスティン」ではないはずです。その派生語であれば、原語の発音にもっとも近いのは「サステイナブル」でしょう。「サステナブル」は…サステーナブルと思えば、まあそれもありか?

この単語、私の記憶では20年ほど前から一般的に使われるようになったかと思います。当時後輩たちが会議の時に「サスティナブル」と口々に発言していたものだから「違うだろ?」と言ったことがあります。

先日twitterで紹介されていたのが、リンク先の記事。新聞校閲者の人が書いたものですが、興味深いです。原音重視でいけば「サステイナブル」だろうが、新しい言葉ゆえに表記は定まっておらず、三つとも使われている。似た発音の言葉で、ティが用いられ定着している例もある。サスティナブルを誤りとする辞書もあるが、そこまで言い切ってしまっていいのだろうか、云々。

前例とか考え始めると、現場の悩みは深いみたいです。外国語の発音を日本語表記するのだから、完全に正確ということはないのでしょう。しかしこれから定着していく言葉ならば、少なくとも原音から最も遠い「ティ」は除いていいと私は思いますけどね。何だか気になってしょうがありません。他の単語で、私も同じようなことをやっているのかも。

関連リンク: 毎日ことば 表記の定まらない「サステ(イorィ)ナブル」

身動き取れず日々雑記

20210622

五輪会場で酒類を提供する…との方針が示され、袋叩き状態になっております。。

-------------------------

(日刊スポーツ)東京五輪・パラリンピック組織委員会が会場で観客への酒類の販売を認める方向で調整していることが22日までに関係者の話で分かった。新型コロナウイルス感染症対策のため、時間帯などに制限を設けるとみられる。アルコール飲料会社とスポンサー契約をしていることから、難しい判断を強いられていた。

-------------------------

記事中の「アルコール飲料会社」がアサヒビールであることは、どうせわかること。

-------------------------

(ハフィントンポスト)アサヒビールは、酒類販売の容認について「正式に発表されていないのでコメントする立場にない」とハフポスト日本版の取材に話している。

アサヒビールによると、同社はビールとノンアルコールビール、酎ハイ、ワインの4種類の酒類について、競技会場や関連施設で独占的に提供・販売する契約を結んでいる。そのため、観客への酒類販売が認められれば、4種類については同社の酒類のみが提供される予定。

-------------------------

容認の理由にステークホルダー(スポンサー)の存在を持ち出し、悪名高き二階幹事長までが会場でのアルコールを禁止すべき、と言っているのですから。まあ世間に味方は皆無の状態だと思います。

私、アサヒビールに心から同情します。これで五輪会場を聖域扱いして酒を提供することになれば、同社のビールを扱っていながら営業を厳しく制限される飲食店のすべてから(まあ、一軒二軒の例外はあるにせよ)猛烈な反感を買うことになりますよ。各会場でビールを何万リットル売ってみたって、それより遥かに大事なお得意様を長期にわたって根こそぎ失うことになりかねない。

大会ゴールドパートナーとして百億円(推定)もの巨額を払っておいて、ここへきてこんな逆風が吹くとは予想もしていなかったでしょう。スポンサー企業が会場でビールを売るくらいは当然の権利だと私は思いますが、こうなってしまっては辞退するしか選択肢はないのでは。

大会主催者はきっとこう言うでしょう。「私たちは販売してもいいと言っているのに、貴社がご自分の判断で販売を取りやめるのならそれは勝手ですが、補償やスポンサー料の返金はできませんよ。いいですね」

もう、詰んでしまったも同然です。思いますが、悪いのはアルコールじゃないのですよ。飲食店がダメなんだから会場販売もダメ、ではなくて、いっそのこと両方OKにしたらどうなのよって。そりゃ一時的に感染者も増えるでしょうけれど、政府だって本音ではきっと折り込み済みのはずですよ。

感染警戒レベル1にしごと

20210618

朗報。長野県下のコロナ感染警戒レベルが(一部を除いて)レベル1、平常時に引き下げられました。

----------------------------

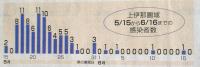

(信濃毎日新聞)県は17日、新型コロナウイルスの感染状況を6段階で示す独自の感染警戒レベルについて、松本広域圏を除く9広域圏(佐久、上田、諏訪、上伊那、南信州、木曽、北アルプス、長野、北信)で、レベル「3」(感染拡大に警戒が必要な状態)からレベル「1」(陽性者の発生が落ち着いている状態)に引き下げた。松本広域圏はレベル「3」を維持する。

----------------------------

松本エリアだけレベル3になっていますが、確実に収まりつつあるように見えます。近日中には他の地区と同様に引き下げられるのではと思います。

先月20日に上伊那地域が県下最悪の警戒レベル「5」になったとき。飲食業の営業も制限され、灯の消えたような街は、悪夢でした。幸いそれ以上広がることはなく、ひと月近くかけて現在の状態に戻ることができました。

正直思いますが、あの時のレベル5、全県中で最悪状態というのは、やや過剰な見立てだったのでは。感染拡大防止のため警戒を促すための措置として必要だったという考えもありましょうけれど、地域の人々を脅えさせ引きこもらせ、経済活動にもたらした影響は大変重いものでした。当社も当然大きなダメージを受けています。(現在進行形)

レベルが引き下げられたことで人が街に出てくれるでしょうか?最大の関心事です。

全国各地で20日に緊急事態宣言が解除されるとのこと。もちろん朗報ではありますが、酒類を出す飲食店への規制は依然厳しく、TVをつければ居酒屋の店主さんが口々に不安を吐露しています。きちんと対策している店と、そうでない店を十把一絡げに営業規制する暴挙は変わっていません。お店に納入する酒屋など納入業者の苦しさも急にメディアに扱われるようになりましたが、今頃になって何言ってんだと腹立たしく思います。

昨日18日に規制の内容も打出さなかった東京都。この一日の違いの大きさを知らないのか、無視しているのか。金曜日のうちに仕入や仕込みの準備が始められるかどうかは、当事者には途方もない影響があるのです。宣言解除の場合の対応なんて、考える暇いくらでもあったでしょうに。

ウォシュレット日々雑記

20210617

日経「私の履歴書」で、TOTOの元社長、木瀬輝雄氏の連載をやっております。TOTOといえばウォシュレット。私もとってもお世話になっておりますよ。

発売当時から画期的な商品と注目を集めてはいましたが、実際の販売は軌道に乗るまで苦戦を強いられていたようで、また製品の故障が続発し対処に追われた苦労話が(さらっと)書かれています。

私の学生時代、銀座の珈琲専門店でバイトしていた話を以前書きました。この店は近所のオフィスへコーヒーの出前も行っていて、近くにTOTOの本社兼ショールームがあり、ある日最上階の会議室へアイスコーヒー20杯ほどを配達に行きました(グラスに入れ、こぼれないようラップで蓋をしてバスケットに入れて運ぶ)。

さすがにもう時効でしょうから書いてしまいます。会議出席者の皆さんにコーヒーを配る数分間、耳に入ってしまうのはウォシュレットが売れ行き不振だとの報告。深刻な雰囲気の会議だったと記憶しています。あんなに話題なのに、売れないんだ、と不思議に思ったものです。私がTOTOへ出前したのはこの一回だけだったので印象に残っていますが、この会議に木瀬氏もいらっしゃったのですかね。

戸川純出演の歴史に残る名CM「おしりだって、洗ってほしい」がオンエアされたのは82年9月だそうですから、その影響がそろそろ数字に出るか出ないか、という頃だったのでしょうか。掌に絵の具を塗りつけるCMはすごいインパクト、説得力でした。戸川純のキャラクターも強烈でしたが、この人、私と同い年なんだ。

今では温水洗浄便座はどのくらいの普及率なのでしょうか?調べると、一般世帯では80%を超えているそうですから(2020年の調査)かなりのものですよね。でも海外での使用者はまだまだ少なく、中国で5%、米国でも10%程度だそうです。日本へ旅行に来て使った人がその快適さに驚嘆するという話を聞きますが、何で普及しないのですかね。

(6/18追記、水質の問題ではないかと友人からメールをいただきました。トイレの水とはいえ、機器に与える影響とか確かにありそうです)

日本でもここまで来るのに40年かかっています。海外でもひとたびブームが始まれば、いわゆる「青天井マーケット」、我慢の時期を通り越せば爆発的な伸びも期待できると思いますが…

天竜河畔、朗々と(2)音楽ばなし

20210609

ソリストアンコール。クリストーフォリ氏「ここに何か楽譜が…」とつぶやきながら楽器を構え、柔らかい調べをゆっくりと吹き始めました。

数秒間、何の曲だかわからなかったのですが、聴き覚えのある曲だと気が付きました。高校の応援歌「天竜河畔」です。

天竜河畔は何曲かある応援歌の中でも別格で、野球応援の時はもちろん、文化祭や卒業式、コンパなど様々な場面で歌い続けられています。皆が肩を組んで歌うこの歌は同窓会などでも校歌より盛り上がり、親しまれていると言って良いでしょう。

私の頃は、ほとんど絶叫に近い大声で歌われていました。男子が圧倒的に多かった時代からの伝統でしょう。少なくともこの十数年ほどは、この歌は当時とは比較にならないほど大人しくきちんと?歌われており、少々寂しさを覚えないでもありません。

さてク氏のトランペット、ほんとうにスローなテンポでしみじみ、朗々と歌い上げられ、私の持っていたこの歌のイメージを覆しました。5音音階短調のメロディーは、もともと哀愁を感じさせる要素がありますが、それに加えて気品と風格までを備えたこんな魅力があったとは!

無伴奏でメロディのみが奏でられ、原曲では歌の合間に「サッサ!」と合の手が入るところでピアノの和音が華やかに登場し、2番は現代風で美しいピアノ伴奏とともに演奏されました。私の席からはピアノが見えず、しかしその音色は只者ではないと思いましたら協奏曲の作曲者、伊藤康英氏が弾いていたのでした。アレンジも彼の手によるのでしょうね。

協奏曲よりもこちらの方が強烈な印象を残したアンコールで、本来のアンコールの趣旨と違うのかもしれませんが、会場の生徒や同窓生にとってまたとないプレゼントであったと思います。

天竜河畔に咲く桜 薫ヶ丘に散る紅葉

そは血に燃ゆる若人の 雄々しき心の徴なれ サッサ

何年かすれば高校再編で他校と統合が決まっているわが母校。校歌はどうしたって新しく作ることになるでしょうが、この歌だけはなくしてほしくない、なあ。

天竜河畔、朗々と(1)音楽ばなし

20210607

高校時代に青春を捧げた?吹奏楽部の年1回の定期演奏会にずっと通っています。今年で第66回、県下の高校の中ではトップクラスの長い歴史を誇っています。私の現役時代は22から24回でした。あれから40年以上もたつのだから、年取るわけだ。

今回は高校の創立百周年を記念する特別企画がありました(本当は昨年行われるはずだった)。日本フィルハーモニー交響楽団のソロトランペット奏者、オッタヴィアーノ・クリストーフォリ氏を招いてのトランペット協奏曲の演奏です。

本来は高校同窓会による百周年記念事業の一環として日フィルの演奏会が行われ、合唱や弦楽、吹奏楽部の現役生徒たちとの交流・共演も併せて行われるはずでした。昨年の企画がコロナのせいで今年に延び、今年もまた実施できずにさらに1年の延期が決まりました。準備してきた生徒たちの気持ちを考え、目玉だったプロ奏者との共演だけでも吹奏楽部の定期公演で行おう、という計らいです。

協奏曲は作曲家伊藤康英氏によるもので、クリストーフォリ氏の出身地イタリアで初演され、今回が国内初演になるとのこと。15分ほどのコンパクトな3楽章からなり、歌心あふれる緩徐楽章や日本民謡を思わせる踊りなど、現代ものとはいえ大変聴きやすい曲でした。

ク氏のトランペット、輝かしい音から甘く柔らかな音まで吹き分け、技術的にもまったくお見事でした。共演した高校生たちは、ソロを聴きながらつけてゆく難しさをひしひし感じたことと思いますが、よく頑張って曲の雰囲気を表現していました。私も協奏曲はプロアマいろんなソリストと過去10曲近くやってますが、何度振っても難しいです。

本題はここからでして、協奏曲が終わって拍手喝采を浴びたク氏、いわゆる「ソリストアンコール」を吹いたのですが、その曲が…

関連リンク: 伊藤康英「トランペット協奏曲」初演 youtube

むぎゅー日々雑記

20210603

禁断の行為。本当にやる人、おるんだ。

----------------------------

(朝日新聞) 奈良県警西和署は5月31日、スーパーで果物などを指で押しつぶしたとして広陵町古寺の無職の男(71)を器物損壊の疑いで逮捕し、発表した。「ストレスや悩みを解消するためだった」と容疑を認めているという。署によると、男は10日午後6時25分ごろ、上牧町のスーパーで、キウイやバナナ、パプリカ計16点(4145円相当)を指で押しつぶした疑いがある。

----------------------------

容疑者は近所で一年前まで鮮魚店を営んでいて、このスーパーの魚の品質が向上していたことに悩んでいたとのこと。店を畳んでから一年もしてのご乱心、相当根に持っていたのですねえ。

スーパーの陳列商品を指で押しつぶすといえば、伊丹十三監督の映画「タンポポ」でしょう。夜遅く、津川雅彦扮する店長がひとりで高級そうな食料品店の店番をしています。そこへ現れたお客の老婆(原泉)、あきらかに挙動が不審です。

店長の目を盗み、おいしそうな桃を手に取っていじくり回し、両手の親指でグイグイと押してぐちゃぐちゃにしてしまいます。気づいた店長が追いかけますが、逃げ隠れしながらカマンベールチーズやらパンやらを次々と押しつぶしていきます。最後には現場を押さえられ、ハエ叩きで手を叩かれて御用。

さまざまな食エピソードを詰め込んだ映画の中で、多くの人が「やっちゃいけないんだけど、本当はやってみたくてむずむずする」ことを実際にやらせたエピソードでした。

この行為、実際にやってみたいかと言われれば、どうでしょう?子供じみており、それほど魅力的とはいえないかな。奈良の事件の容疑者は自ら仕事として食品を扱っていたわけですが、犯行中は恨みを晴らす気持ちはともかく、つぶすこと自体に果たして気持ちよさを感じていたのでしょうか。