定期デビューします音楽ばなし

20151109

定期的にデビューするのではなくて、伊那フィルの「定期演奏会」で指揮者デビューするのです。二週間後、11月23日です。

伊那フィルは年1回の定期演奏会では、これまでずっとプロの音楽家を指揮者に招いていました。今年創立30周年記念の定期にあたり、初めて団員の私が指揮することになりました。

定期演奏会というのは、オーケストラにとってもっとも重要な自主公演です。私は日頃、練習の棒を振ったり、ファミリーコンサートを指揮したり、合唱とコラボした大規模な演奏会で本番の指揮をする機会もありましたが、定期登場は初めて。そのうちにはやってみたいな、と思っていましたが、オケ仲間たちの後押しをもらって、実現しました。

せっかくの機会、今度いつあるかわかりません。曲目を考えることからはじめ、やりたいことを全部やってみたいと思ってきました。今回は30周年ということで、特別ゲストにヴァイオリニストの日下紗矢子さんをお招きしました。出光音楽賞受賞、現在は日独二つのオーケストラのコンサートマスターを兼務しながらソロにも大活躍している、若く美しき実力者です。

コンサートの前半には彼女をソリストに迎えたチャイコフスキーの協奏曲を、そして後半には私の大好きなイタリアの作曲家レスピーギの「リュートのための古風な舞曲とアリア」「ローマの松」を持ってきた、なかなかいい感じのプログラムではないかな…と自分では思っているのですが。いかがでしょうか。

6月から練習を始め(自分自身では昨年のうちから譜読みを始めています)いよいよあと2回の練習を残すだけとなりました。お忙しい日下さんと一緒に練習するのは、来週が初めてです。どんな顔合わせになるか、緊張しながらも楽しみにしているのです。

多くの方にお聴きいただきたいと思っています。ご興味のある方、ぜひお越しください!

創立30周年記念

伊那フィルハーモニー交響楽団 第28回定期演奏会

11月23日(月祝)14:00開演(13:30開場) 長野県伊那文化会館

指 揮 春日俊也 ヴァイオリン 日下紗矢子

曲 目

ショスタコーヴィチ:祝典序曲

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲ニ長調

レスピーギ:リュートのための古風な舞曲とアリア 第三組曲

レスピーギ:交響詩「ローマの松」

入場料 一般1000円、高校生以下無料

関連リンク: 伊那フィルのfacebook

追悼 ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ (4)音楽ばなし

20151007

駒ヶ根では97年の真夏にもドゥドゥ一行を呼び、野外ステージこそ作りませんでしたが、ワークショップとコンサートを行ないました。この時は私は直接の担当ではありませんでしたが、昨年の顔を活かしてあちこちで彼らとコミュニケーションをとることができました。

ドゥドゥも私の顔を覚えていてくれて、その後何年かおきに催された来日ツアーを東京などに観に行くと、ステージから客席の前の方にいた私を見つけて駆け寄って握手をしてくれたりしました。ちょっぴり誇らしい気持ちになったものです。

2006年の松本公演では、終演後に家族で楽屋を訪れると喜んで招き入れてくれ(写真)、ケータリングのオードブルを「これ食べなさい」とすすめてくれたりしました。このときが彼と会った最後です。

彼らをずっと招聘していた東京の音楽事務所カンバセーションは、残念ながら数年前に倒産してしまいました。ドゥドゥの年齢のこともあり、これでもう来日は難しいのかな、と思っているうちに、今回の訃報を聞くことになりました。

私がプライベートで使っているハンドルネーム「KNR」は、KASUGA N'DIAYE ROSE の略です。まことに不遜なことではありますが、いちおうご本人から、この名を使うことを許していただいているのですぞ。

ドゥドゥの子たちはそれぞれソロやアンサンブルで活躍しています。子分の代表格アローナは単独で98、99の2年にわたって駒ヶ根でワークショップを開きました。おそらくは彼が後継者になるのでしょうか。また日本在住で首都圏で活動しているワガンとは今でも交流があり、駒ヶ根でいま使っている太鼓やバチのメンテをお願いしたり、ときどきは駒ヶ根を訪れて、小規模ながらワークショップを開いてくれたりしています。

アフリカンドラムの素晴らしさを追い求め、世界に広めた伝道師。神から授かった太鼓の技を、天国で存分に披露していることと思います。

追悼 ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ (3)音楽ばなし

20151005

ドゥドゥ一行との初めての夏の日々を思い出しながら、もう少し書いてみます。。

彼らはイスラム教徒で、豚肉を食べず、酒も飲みません。そのかわり甘いものが大好き。着いた初日、ホテルの部屋に送り込んだと思ったら子分の一人がすぐに出てきて「スカー、スカー」と。スカーってなんだ?これが砂糖のことなのですね。そういえば、事前の招聘事務所のレクチャーで、甘いもののことを言ってました。大きな袋を渡しておけば、自分たちで何にでもかけて食べると。

「砂糖の大きな袋」なんて私のところには売るほどありますが、とりあえず上白糖の1キロをサービスすると喜んで部屋に持っていきました。私は見ていませんでしたが、仲間によると本当に気持ち悪いほど「ご飯に」かけて食べていたとのこと。そして聞いた話では、やっぱり糖尿病になる人も何人もいるのだとか。

イスラムの人は「蟹」を嫌います。見た目が悪魔のようだ、とか。甲殻類が全部駄目なわけではなく、海老は大好物で喜んで食べるのですよ。どうしてカニを食べないのに海老はいいの、と聞くと「海老はおいしいからいいんだ」ですって。

ドゥドゥは人格者で振る舞いもきちんとしていましたが、子分たちは必ずしもそうでもなく、いささかお行儀の悪い人もいましたよ。可笑しかったのは物売りのアルバイト。民族衣装やアクセサリなど、大量に持ち込んできて、開演ぎりぎりまでコンサート会場や路上などあちこちで物販に励みます。コンサートが終わるやいなや着替えもせず、矢のような速さで物販ブースに駆け戻り、汗びっしょりで小遣いの外貨獲得に励む商売熱心さは大したものでした。

写真の太鼓型アクセサリみたいなのは、千円で売ってました(私の持ってるものは、ドゥドゥ本人からプレゼントしてもらったものです)。CDは後日発売された、たぶん今のところ彼らの唯一の国内盤で、ライナーノートにspecial thanksとして列挙された中に「Komagane-Shi」との記載があります。音源はこの年の神奈川県三浦市公演のものらしいです。もう廃盤になってるかな?

セネガルは一夫多妻制で、ドゥドゥには当時4人の妻がいました。それにはルールがあり、複数の妻を平等に愛せねばならないのだそうです。だから4人の住む家を順繰りに訪れて泊まり、お土産もすべて4個ずつ。ホームセンターで大きなBBQセットを4つ購入してご満悦でした。

コンサートはスキー場に設えた特設ステージで行いました。猛暑の日で、アフリカの人にとっても暑さはなかなかしんどかったのだと思います。子分の一人が楽屋で泣いています。事務所の人が聞くと「こんな暑いところでお父さんは頑張っていて、かわいそうだ」と泣いていたのだと。子分たちからの敬愛は、それは厚いものでした。

追悼 ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ (2)音楽ばなし

20150930

96年の夏、ドゥドゥと息子たち16人(うち一人はマネージャー)は初めて駒ヶ根を訪れました。私はこの事業を発案企画した者として、この部門の実働部隊の頭となって一週間を共に過ごしました。

午前中は近隣の4市町村各地でそれぞれ単発のワークショップ(体験コース)を実施し、午後は本拠地の駒ヶ根キャンプセンターで、有志の子供たち32人に集中的なレッスンを行いました。これは最終日の野外コンサートでドゥドゥたちと共演することを目標としたもので、特訓コースと称しました。

特訓コースはドゥドゥの息子タファが指導しましたが、体験コースはドゥドゥ自身が5、6人のメンバーを引き連れて行いました。ドゥドゥは参加者一人ひとりにとても丁寧な指導を行い、シンプルなリズムを全員がきちんと叩けるようになるまで目を光らせました。

初日の冒頭、子供たちに挨拶の中で「私は皆さんに太鼓を教えてあげます。皆さんはレッスンが終わったら、私のために歌をうたって下さい」と言われました。ええっ?聞いてないですけど。参加者は寄せ集めの子供たちで、何の準備もしていません。

1時間半のワークショップの間、何をどう歌えばいいか必死で考え、小学生ならこれだったら歌えるだろうと「手のひらを太陽に」を、私の指揮でアカペラで歌いました。まったく冷や汗ものでした。

翌日の会場は駒ヶ根のお隣の宮田小学校で、参加者は同校の合唱団の子供たち。この頃の宮田小の合唱は県下でもかなりの実力校として知られ、コンクールで優秀な成績を収めておりました。ドゥドゥから「皆さんも歌って」と言われ、先生は平然とうなずき、日本民謡調の美しい無伴奏合唱曲を披露してくれました。

椅子に座って子供たちの歌を聴いていたドゥドゥ、目からぽろぽろと涙をこぼし、しばらくの間じっと動きませんでした。まだ会って何日もたっていない中、ふっと見せた彼の姿に、勝手ながら私は距離が少し縮まったような気がしました。

追悼 ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ (1)音楽ばなし

20150928

セネガルの生んだアフリカンドラムの巨匠、ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ氏が先月逝去されました。享年85歳。

-----------------------------------

(CDジャーナルのサイトより) ドゥドゥ・ニジャエ・ローズは1930年、セネガル・ダカールのグリオの家系に生まれ、子どもの頃から民族楽器タム・タムを学び、15歳で独立。その後は伝統的な奏法に新たな試みを加え、ローリング・ストーンズやマイルス・デイヴィスをはじめ、さまざまな音楽家と共演。また、彼の血縁者で結成されているドゥドゥ・ニジャエ・ローズ・パーカッション・オーケストラを率いて多数の来日公演を行ない、各地で開催したワークショップを通じて文化交流にも貢献しました。

-----------------------------------

迂闊にもつい最近までこのニュースを知らずにおり、先日偶々ネットで記事を見つけました。青年会議所でドゥドゥとその一族を駒ヶ根に招き、数回のワークショップとコンサートを初めて開いたのは1996年。その後も彼らとの交流は続き、私自身にとっても、それまでと別次元の音楽の世界を教えてくれた人でした。

グリオというのは「語り部」のこと。セネガルではすぐれたグリオはとても尊敬されています。タムタム(セネガルの太鼓の総称)のリズムは彼らの持つ言葉と密接な関係があり、その音楽の土台となっています。アフリカの大地に根差した伝統的なリズムを進化させ、極めて複雑かつ凄まじい迫力を持つパフォーマンスを、息子たちと作り上げました。

初めて駒ヶ根に来たときはすでに65歳でしたが、舞台の上で自ら飛び跳ね、踊りまくり、息子ら15人の打楽器奏者を統率し一糸乱れぬ演奏を披露。私が最後に彼のステージに接した2006年にも、飛び跳ねる高さこそ幾分控えめになっていたものの、その年齢からは想像できない、エネルギッシュなプレーを見せてくれていました。

この小柄な老人のどこにこれほどのパワーが…と思いましたが、彼がステージに出てくるとそのオーラが会場全体に広がり、司祭を思わせるカリスマが一族のみならず観客すべてを飲み込むような独特の力がありました。

彼らとの思い出、そして私とアフリカンドラムの関わりを、何回かにわたって書いてみようと思います。

鬼の難曲音楽ばなし

20150829

何だかもう、文字通り手も足も出ないという感じ。どうしよう。

来月、旧知の仲間が集まったコンサートで打楽器を演奏するのです。基本的には良く知っている曲ばかりで、楽しく無理なくできそう(仕上がりには無論、こだわりたい人の集まりです)。ところが、中に一曲だけ、生まれて初めて見る鬼畜のような難しい曲がありまして。パートはティンパニ。

ティンパニは、太鼓でありながら、はっきりした音程~ドレミファを持っている楽器だとご存知ですか?(アマオケのメンバーなのに、このことを知らない人も時たま、います)太鼓の皮を張ったり緩めたりすることで音を高くしたり低くしたりします。昔は皮の周囲の6~8個のボルトをその都度回して音程を作りましたが、楽器の改良とともに、ペダル操作で瞬間的な音変えもある程度、できるようになりました。

ところが、現代ティンパニの構造を過信してか、無茶苦茶な音変えを要求する作曲家があちこちにおりまして。まるで弦楽器の「コントラバス」のような譜面を書いてくれます。私もときどき遭遇して、こいつ、わかってねーなー、と呟きながら、それでもティンパニストのプライドにかけてやってやろうと思うわけです。

ところが今回の譜面は…無茶苦茶をはるかに通り越して、茫然とするばかり。何台の太鼓を使い、どの音をどうやって変えていくか、プランを作ることから始めるのですが、プランの作りようがない。大きい太鼓は高い音が出せず、小さい太鼓は低音を鳴らせないことを、この作曲家は知らないんじゃなかろうか。

お盆中、伊那フィルのティンパニがたまたま近所に置いてあったものだから、(ご近所に遠慮しいしい)実際に叩きながら毎日音変えプランを作りました。椅子に座り、ペダルに両足を置いて目まぐるしく手足を動かす練習です。テンポのすごく早い曲で、考えているヒマがないのです。今のところ「ゆっくりやれば、不可能ではない」くらいのところまで来ましたか。まだ考えないとできません。

初顔合わせの練習は今週末です。仲間たちに笑われないよう、励みましょ。

二羽の鳩音楽ばなし

20150715

週末に町内ご近所の皆さんと、街路樹の手入れをしました。イロハモミジの樹からピョンピョンと飛び出た新しい枝を払います。我が家の前の木にとりかかると、繁った葉の中に鎮座する鳥の巣を発見。小鳩が2羽、窮屈そうに座っています。やあ、驚かせて、ごめんよ。

鳩は二個ずつ卵を産むといいます。しかもそれは必ず雄雌のペアなのだとか?私のまったく知らないうちにひっそりと孵って、ここまで大きくなったのですね。まだ飛べませんが、カメラを向けると警戒して羽をふくらませました。

ところで「二羽の鳩」というクラシック曲があるのをご存知でしょうか。アンドレ・メサジェというフランスの作曲家が書いています。かなりマイナーな存在で、クラシックファンでも聴いたことのない方が大半でしょう。

学生時代に読み、強烈に印象に残った「五味康祐 音楽巡礼」という文庫本。時代小説作家として有名だった五味氏は、熱烈なオーディオファン・クラシックファンでもありました。この本は彼のクラシック愛好家の視点で書かれた音楽エッセイ…だと思って読み始めたのですが。

好きな曲、好きな演奏家について書かれた文章はいつしか自らの歩んできた人生に深く入り込み、交通事故で人を轢き殺してしまった慚愧の中で聴いた音楽だとか、句会で居合わせた初対面の胸の大きな女子大生に惹かれ、送りがてら夜の公園で抱きしめたときに思い浮かべた曲だとか。ドロドロした告白が次から次へと出てきて、どこまで本当なのか創作なのか、わからなくなってしまいます。(著者が事故で人を死なせてしまったのは事実です)

この中の一章がメサジェの「二羽の鳩」をモチーフに書かれています。著者は妻を裏切って別の人妻と逢瀬を重ねている自分たちを、二羽の鳩になぞらえています。罪の意識にさいなまれ別れたものの忘れることができず、一年後、彼女の自宅を訪れようとします。その家の物干しには、おむつがかけられていました。

「…彼女は夫との間に子がなかった。彼女は私の子を産んでいたのである。鳩は血みどろになってしまった」(うろ覚えで書いているので正確ではありませんが、大体こんなような文章でした)おいおい、マジですか。

こんな話の背後に流れる「二羽の鳩」とはいったいどんな曲なのか?この本では曲の内容についてあまり書かれておらず、聴いてみたいと思いながら何十年もそのままになっていました。昨年CDショップで偶然見つけ、すぐに購入し聴いてみたのです。

どれだけ精妙で悲しみに満ちた曲かと勝手に想像していましたら、実は可愛らしく洒落た軽い曲で、拍子抜け。長年の思い込みが可笑しかったですが、イメージは違ったものの、それなりに魅力のある曲で良かった。二羽の鳩を見ながらこんなことを思い出しました。

The Nutcracker(2)音楽ばなし

20150618

チャイコフスキーの好んで使う音型「ヘミオラ」というのがあります。このおかげで、今回はさんざん苦労させてもらいました。

言葉で説明するのが難しいですが、三拍子の曲はふつう

(1,2,3)(1,2,3)~ とカウントするところ、

二小節を一緒にして

(1,2)(3,1)(2,3)~ と大きな三拍子をつくることです。フレーズの締めなどによく使われます。

時々1回だけ出てくるならどうってことはないのですが、これがすごく速いテンポで何十回も続くとなると、メンバーそれぞれのリズム感、テンポ感の微妙な違いが如実にズレとなって現れ、おまけに本来の三拍子を同時に演奏している楽器もありますから、どこが小節の頭だか尻尾だか、という事態になってしまいます。

このバレエには有名な「花のワルツ」をはじめ何曲も素敵なワルツが登場し、そのどれにもヘミオラが使われ、とりわけ第1幕最後を飾る有名な「雪のワルツ」ときたら、これはもうヘミオラ地獄としか言いようがありません。ほんとに何十回練習したことでしょうか。最後まで難しかった場面です。

伊那フィルとしてはいろいろ苦労はしましたが、この名曲にどっぷり浸かってじゅうぶん楽しませてもらったと思います。ほんのちょっとだけ登場する児童合唱も良かったね。

私はトライアングル、シンバルといった金属打楽器など、あといくつかの効果音を演奏しました。狭いオケピットに多くの楽器を並べて演奏するのは、3年前にオペラ「春香」をやったときと同じです。チャイコフスキー特有のフォルテ4つ(ffff、ものすごく、すごく強くという指示。他の作曲家はふつう、こんな記号は使いません)でシンバルを叩きまくる気持ちよさ…

本来なら、素晴しかった(と聞く)バレエの話をたくさん書きたいのですが、オーケストラピットの中にいる私たちには、舞台上の様子は全然わかりません。フィナーレを迎えればお客様もダンサーたちもみんな一体感に包まれてハッピーになるのに、オケだけは蚊帳の外。これはもう仕方のないこととは言え、まったく残念至極です。そのうちDVDができるのを、楽しみに待つとしましょう。

The Nutcracker(1)音楽ばなし

20150616

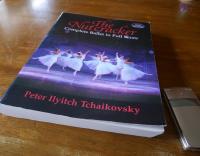

くるみ割り人形。ご存知バレエの超有名曲。地元の舞踊、オーケストラ、合唱のコラボレーションによる伊那公演が先日行われました。オケはもちろん伊那フィル。私は打楽器での参加。

くるみ割り人形はアマチュアオケのコンサートでもよく演奏されるポピュラーな曲で、大方は「葦笛の踊り」「トレパーク」「花のワルツ」など親しみやすい小曲を並べた、演奏時間20分強の組曲版での演奏です。しかし今回はドドーン!と、正味1時間半の全曲演奏に挑戦しました。

組曲版と全曲とでは、曲の構成・意味合いが本質的に異なります。ひとことで言うと、ストーリーがあるかないかです。

(第一幕)主人公クララがクリスマスにくるみ割り人形をプレゼントされます。皆が寝静まった夜、鼠の王が率いる鼠の兵隊たちが襲ってきます。くるみ割り人形は兵隊人形を率いて応戦します。クララの助太刀で人形軍は勝利を収め、人形は凛々しい王子の姿に変身します。王子はクララをお菓子の国に招待します。(第二幕)そこは、夢のように素敵な世界でした…

組曲のほとんどは、お菓子の精たちが次から次へと繰り出す第二幕の華やかな踊りです。ストーリーとはあまり関係なく、バレエらしい賑やかなナンバー(もちろん踊りも、音楽も、魅力的ですが)が8曲並べられたものです。

それに比して長大な第一幕はまさに波乱万丈。甘いまどろみから激烈な闘いまで、チャイコフスキーがその力を振り絞った素晴らしい音楽が、精緻に、ダイナミックに繰り広げられているのです。白状すると、今回演奏することが決まるまで全曲を聴いたことがありませんでした。いや、お恥ずかしい。

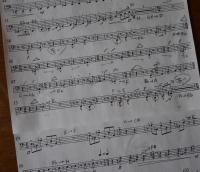

同時に、演奏するのがこんな大変な曲だとも想像しませんでした。写真は指揮者用のスコアです。実に511ページ、中はびっしり音符だらけ。練習に取り掛かったのは昨年11月末ですが、いや難しいのなんのって。ページをめくるたびに新しい曲が現われるということは、ある部分が弾けても、他の箇所に応用がきかないということです。気持ちの切り替えも大変で、「次に始まるのがどんな曲だか思い出す」のに最後まで苦労した人も多かったのでは。

続きます。

関連リンク: 手作りの演奏会 くるみ割り人形上演 (伊那谷ねっと)

校歌への思い音楽ばなし

20150216

伊那フィルは今年、創立30周年を迎えます。記念事業として何をやろうか、飲みながらあれこれ話をするうちに…地元の小中学校の校歌を録音して、CDにしてプレゼントしたらどうよ、というアイデアが。

地域密着を謳うオーケストラとしては、なかなか良い事業ではないかと思いますが、いざ実行するとなると、結構大変なことです。オケの楽譜はもちろんそれぞれ編曲しなくてはなりません。スタジオ(ホール)や録音業者さんも手配します。問題は、伊那市内に小中学校が全部で21校もあることです!

一度にはとても無理ですが、とりあえずアレンジの出来たものから、一年かけて順に収録していくことになりました。昨日はその第一回目で、8曲の校歌を演奏録音しました。

地元伊那市とはいえ、多くは団員が誰も知らない歌です。楽譜はありますが、テンポやアーティキュレーション(音の形やつながりで表現をつけること)が現場で実際歌われているものと合っていないと困りますので、各校の音楽の先生(一部生徒さんも)に立ち会ってもらい、実際に歌ってもらったり意見をいただいたりしながら、1校当り40分の時間割で次から次へと曲を作っていきました。

今回8曲の校歌の中にも、童謡調のもの、軍歌みたいな勇ましいもの(先生は「応援歌」だと言っていました)、ゆったりと流れる大河のようなもの、あっという間に終わる短いもの、さまざまです。作曲者には松本民之助、高木東六、中田喜直といった著名人のお名前も。

収録中、ある先生がこう言いました。「いま学校では、じつは書かれているより早いテンポで歌っているのですが、地元の人から『年々早くなっている』とお叱りを受けることがあります。今回は楽譜の指定通りの、ややゆっくり目でお願いします」

なるほどなあと思いました。小中学校の校歌は確かに、現在の学校関係者だけのものではなくて、その地域に住む人たちに共有されたものなんですね。地域みんなの、子供たちへの思いを歌に集約したものが、校歌なのです。

録音は後に残ります。学校によっては今後何十年か、歌い方の規範として用いられるかもしれません。自分たちの今やっていることの、ずっしりとした重みを感じました。

あと13曲、ますます大変です。