恋敵は電話音楽ばなし

20110917

先日観たもう一つのオペラです。。

夕鶴の前に上演されたのがメノッティ作曲「電話」という僅か25分ほどのオペラ。登場人物も2人だけ(今回は特別に、3人)と、きわめてコンパクトにできています。コメディです。

オペラファン以外の方にはあまり馴染みがないだろうと思いますので、簡単にストーリーを紹介しましょう。

これから旅行に出かけようとするベンは、汽車の出発時刻まであと1時間という忙しい中、恋人のルーシー宅を訪問します。旅行の前に、どうしてもルーシーに自分の気持ちを伝え、プロポーズしようというのです。

ベンが「君に大切な話があるんだ」と切り出そうとすると、ルーシーに女友達から電話がかかってきます。二人の他愛ない長話を、いらいらしながら待つベン。やっと電話が終わったかと思うと、またかかってくる。今度は間違い電話。

「時間がない、僕の話を聞いて」とベン。ルーシーは時間を確かめようと時報に電話する。ベンが再び話し出そうとすると、またしてもかかってくる電話。ルーシーは電話の相手と口論になり、電話を切ると泣いて隣室へ行ってしまう。

ベンは怒って電話線を切ろうとするが、戻ってきたルーシーに止められる。ルーシーは「もう一件だけ電話させて」と電話をかけ、またもや長話を始める。タイムリミットの迫ったベンは諦め、荷物を持って部屋を出て行く。

電話を終えて、ベンが立ち去ったことに首を傾げるルーシー。「何か大切な話があるって言ってたのに…」そこへ電話のベル。外の公衆電話からベンがかけてきたのです。「君と結婚したい」「嬉しいわ、もちろんOKよ!旅行中は、毎日電話してね」 チャン、チャン。

これは1947年に書かれたオペラです。今は携帯の時代ですから演出もいろいろと工夫されるようで、今回は「電波」役の黒衣の人物が登場してコミカルな動きを見せる、という大胆な試みでした。電話線を切るかわりに、電波のアンテナを消して「圏外」にしてしまうとか。

特別に見せてもらったリハでは公演前日にもかかわらず、細かな演出のアイデアが次々と生まれ、めきめきと芝居が磨かれていく様子を驚きながら体感しました。本番も登場人物の生きいきした歌と演技で、客席は大いに楽しんでいました。

何だか60年以上も前の作品だとは思えませんよね。何故なら、今の私たちも状況は全く一緒、いやむしろ、私たちは携帯のおかげで、室内のみならず外出先でさえ電話漬けになっているのですから。メールやらスマートフォンやら、新しい強力な道具まで手に入れて。

夕鶴音楽ばなし

20110912

週末、伊那でオペラを観る機会がありました。「どんぐり歌劇団」という若手歌手たちの自主公演。

ピアノ伴奏による小規模な室内オペラで、演目はメノッティ「電話」と團伊玖磨「夕鶴」の2本立て。映画だけでなく、オペラにも2本立て公演があるのですよ。

どんぐり歌劇団伊那公演

指揮 時任康文

ピアノ 田中健

「電話」 ルーシー:村田ゆう子 ベン:藤巻希美彦

「夕鶴」 つう:土田恵子 与ひょう:藤巻希美彦

日本人なら誰でも知っている民話「鶴の恩返し」を、劇作家木下順二が本格的な演劇「夕鶴」として書きました。オペラでなくても、演劇としてご覧になった方も多いでしょう。

私が中学2年のとき、所属していた演劇クラブ(そんな頃がありましたなあ)の公演で取り上げました。私はその公演には出演せず裏方に回っていましたが、もちろん戯曲は隅々まで熟読し、今でもだいたい覚えています。

オペラの夕鶴は、木下順二の戯曲を一言一句ほぼそのまま使っています。今回は登場人物を主人公2人だけに絞ったイレギュラーな形の上演でしたが、足りない部分を補う工夫が凝らされていて、不自然さはそれほど感じませんでした(いくらか脳内補完していたかも)。

助けられた恩から人間に姿を変えたつう。貧しくとも素朴で純真な与ひょうとの生活。与ひょうを喜ばせようと、つうが自らの羽を抜き紡いだ織物が、思わぬ値で売れたことから「おかね」への欲望がじわじわと忍び込んできます。

「今度は前の2枚分も3枚分もの値で売ってくるだ」という与ひょうの言葉を、つうは理解することができません。愛する人が、とうとう自分の知らない世界の言葉を話し始めた衝撃。オペラではこの部分だけが、歌ではなくて地の台詞になっています。

「決して織っているところを見ないでね」と約束したのに、好奇心に負けて覗いてしまう与ひょう。人間の弱さです。この瞬間、すべてが決まってしまいます。

別れの場面。オリジナルでは近所の子供たちが登場し、もうこれはどうしようもなく泣けます(こういうときの子供ってのは、天下無敵ですね)。今回、子供抜きでどれだけ見せるかと思いましたが、うまくできていたようです。

実演に接するのは二度目ですが、本当に魂を揺さぶられる話です。今の子供たちは、この話(鶴の恩返しでなくて「夕鶴」として)に触れる機会があるのでしょうか?ウチの子たちも今回連れていけなくて、残念でした。

指揮の時任氏は、実は私のかつての音楽仲間です。今回、特別にリハーサルから通して見せてもらいました。相変わらず緩急自在、呼吸をするように指揮をする様子を懐かしく頼もしく拝見しました。

それからつうの土田恵子さん。演技も歌も素晴しかった。お見事でした。

「電話」の感想は、次の回で。

子供たちのコンクール (2)音楽ばなし

20110813

今日からお盆の入りです。暑いですが、朝夕はとても涼しい、いい風が吹いています。観光客の入りこみも好調のようです。

さて、中学校の部。

中学生の場合は、高校に比べて指導者(顧問の先生)の役割が相当大きいといえます。次男の学校ではこの春に先生の異動があって、新しい先生の指導のもとでコンクールに臨むことになりました。

地区予選では銀賞ながら、県大会への出場権をいただきました。予選では冒頭から音が硬く、相当緊張している様子が見えました。自由曲になってようやく本調子を取り戻したようですが。

予選から県大会までの9日間。この僅かの間でどれだけ進化できたか、楽しみにして行きました。

何年も前からこの学校を聴いているのですが、一言で言えばずっと「こぢんまりまとまった」演奏でした。部分部分はそれなりに綺麗なのですが、鳴らすべきところでしっかり楽器が鳴りません。どうしても音楽の説得力が弱く、物足りない思いをしてきました。

この日は…ここぞという場面の音量の弱さは、そう変わってはいませんでしたが、全体のまとまり方は「こぢんまり」というより「品良く」という印象でした。せせこましくならず、結構おおらかな歌い方ができていたような気がします。

そうは言っても、やっぱりもっと鳴らして欲しいな。この日全部の出場団体を聴いたわけではありませんが、聴いた中で一番音が小さかったことは事実です。決して大音響コンテストではないが、フォルテがあってピアノも生きます。個々の力をもっとつけていきたいですね。

次男もフォルテの表現がおっかなびっくりで、私や長男が「もっとでかい音で!」と何度言っても大きな音を出すことができません。恐いのかな…やろうと思えば(やりませんが)バンド全体の音を掻き消すことだってできる楽器なのに。

結果は地区大会と同じ銀賞でしたが、どうだろう、地区で自分たちより上位にいたいくつかの学校には追いつけたようにも思います。(若干贔屓目あり)

子供たちのコンクール (1)音楽ばなし

20110811

高1と中2の子供が両方とも吹奏楽部に入っています。2人とも私と同じ打楽器をやっており、それぞれの部から依頼を受けて、私も少しばかり指導に行ったりしています。夏は彼らのコンクールシーズン。高校、中学ともに地区予選を通過し、長野市で開かれた県大会に臨みました。

高校の方はここ10何年、あまりいい結果を出せずにいます。今年も辛うじて地区予選をクリアしました。私が見るに今回最大の課題は、音程の悪さ。音楽を表現する基礎の文法ができていないようなものですから、良い評価をいただけるわけがありません。

長男の話を聞けば、練習量がそう少ないってわけでもないと思うんですがね…

時間はかけていても、何のための練習なのか、本人たちがちゃんと分っていないんじゃないかな。初めのうちからきちんと音程感覚を身に付けておけば、曲に取り組むときにいちいち高い低い、と言われなくても済むはずです(リズム感だって同じ)。それができていないし、お互いに指摘することもないのかな?

地区予選で審査員からもだいぶ音程について苦言をいただいたらしく、県大会では(いくらかは)良くなっていたと思います。それでも上位の学校とは、音質、パワー、ミスの多さなど、かなりの開きを感じました。長男は今回初めて高校の県大会を聴いたわけですが、他校の演奏を聴いて自分たちとの差に驚いていました。いい勉強になったでしょう。

残念ながら審査結果は厳しいものでしたが、この悔しい気持ちを(みなさん、悔しいと思ってるんだよね?)忘れずに頑張っていって欲しいです。いったい何が自分たちに足りないのか、高校生なんだからきちんと分析して対処しなくてはなりません。今までと同じような練習では、一年後もまた同じことでしょう。

今回は辛口でしたが…これは、愛のムチですよ。

天才少女との共演音楽ばなし

20110801

この週末、ウィーンで音楽を勉強中のピアニスト、和久井冬麦(わくい むぎ)さんをソリストに迎えて、ピアノ協奏曲を指揮する機会を得ました。。

彼女はまだ17歳になったばかり。5歳からウィーンに留学し、数々のコンクールに入賞し、天才少女と呼ばれています。07年公開の映画「神童」では、主人公(成海璃子)のピアノを吹き替え演奏して、大きな話題にもなりました。

今回は地元のプロアマ混成の小編成オーケストラと共に、ハイドン(ニ長調)とモーツアルトの12番(イ長調)の協奏曲2曲を演奏する企画ですが、何の間違いかこのアマチュア指揮者にお鉢が回ってきたのです。

ソリストと合わせるリハーサルは、本番前夜と当日昼の2回だけ。まあ、プロの世界では珍しくありませんが…

リハーサル。冬麦さんのテンポが速い!必死で付いてゆくオーケストラ、もとい、私。オーケストラの面々はとても上手な人たちなのですが、肝心の舵取り役が一杯いっぱいです。

ソロとオケの合わせ辛い難所が(私にとっての難所、プロの指揮者なら別に難所でもないのでしょうが)何箇所かあり、何度かやれば合わせられるのですが、果たして本番で一発で決められるかどうか?お客様は冬麦さんのピアノを聴きに来るのですから、伴奏がソリストの足を引っ張るなんて許されません。いや大変なプレッシャーとなりました。

本番前にオケの先生方に振り方のアドバイスをいただき、少しだけ安心し、しかし気分はすっかり俎板の鯉となって迎えた本番。

何とか…何とかうまくいきました!

自らの未熟を痛感し、ただただ、皆さんに感謝…。

残念ながらリハでも本番でも冬麦さんのピアノを客観的にゆっくり聴いている余裕はとてもなく、美しく滑らかな音の動きと風のように疾走するフレーズを覚えているばかりです。17歳の彼女、これからどんなピアニストになっていくでしょうか。

「春香」プレコンサート音楽ばなし

20110620

しゅんこう、と読みます。韓国に伝わる悲恋の物語「春香伝」を、作曲家高木東六が戦後間もない時期にオペラにしました。来年6月、伊那市でこの作品が10年ぶりに市民オペラとして上演されます。

その一年前イベントとして、オペラに参加するオーケストラ(伊那フィル)、合唱、舞踊のメンバーと2人の独唱者によるプレコンサートが行われ、私が指揮をしました。

(来年のオペラ本番はプロの方が指揮します)

「春香」プレコンサート

6月19日 長野県伊那文化会館

ロッシーニ:「セヴィリアの理髪師」序曲

シューマン:4つのホルンと管弦楽のためのコンツェルトシュトゥック

ドニゼッティ、團伊玖磨、ヴェルディ、ビゼーのアリア4曲

高木東六:「春香」より第1幕、第4幕のそれぞれ冒頭部分

ほか

指揮 春日俊也

独唱 奥村桂子s、藤森秀則br ピアノ 奥村夏樹

伊那フィル、春香合唱団、春香舞踊団

今回「オーケストラピット」の中で初めて演奏した伊那フィルです。指揮して感じたのは、歌が遠いこと。なかなか声も飛んでこないし、反応が見えづらい。向こうからも指揮があまり見えなかったようです。独唱との合わせは、リハの中でだんだん勝手が分ってきて、何とかうまくできたかな。

舞踊の人たちは、とてもカッコよかった。ずいぶん練習されたと聞きます。

オケは限られたスペースの中で、いつもと全く違う並び方をしましたが、こちらはあまり違和感を感じることなく演奏できたように思います。客席にはどんなふうに聴こえていたかわかりませんが…

言うまでもなく、普段から馴染みのあるような曲ではありません。スコア(指揮者用の総譜)は、広げれば新聞一面の大きさで厚さはタウンページ並み、中身はごちゃごちゃの(失礼)手書き、で読むのが大変でした。今回は合唱部分のさわり、十数分を演奏しただけでしたが、半年後には全4幕すべてを音にしていく練習が始まります。どんなことになりますやら。

前半のオケ単独ステージでは、私の大好きな「セヴィリア」と伊那フィルの大声軍団ホルンセクションを前面に出した「コンツェルトシュトゥック」を演奏しました。シュトゥックのホルンは難曲として知られますが、本番の集中力もありソロ、オケともに力をよく出せたと思います。

この日は中学生の次男を連れて行き打楽器の助っ人をさせました。彼のオケデビューです。日頃やっている吹奏楽とオケの演奏感覚の違い、難しさを味わったことと思います。

進行も含めて四方八方に気を配りながらのコンサートを仕切るのは、経験の浅い素人指揮者にはもう目が回るようでした。楽しんでいただけたでしょうか。

関連リンク: オペラ「春香」成功願う (長野日報)

音楽にできること (3)音楽ばなし

20110423

震災後、プロの音楽家の皆さんたちのブログを読むと「こんなときに自分は何ができるのか」と胸のうちを吐露している方が大勢います。。

現実問題として3.11以降、数多くのコンサートの開催が取りやめになっています。歌舞音曲の自粛という、一体いつの時代かと思う言葉も彼らを苦しめているでしょう。演奏活動によって生計を立てている彼らには、私たち以上に生活の不安が降りかかっているはずです。

確かに大災害の真っ只中で音楽家としてできることは、一般の人と何ら変わりなく、ほとんど無力に近い。ですが、破壊と恐怖が一段落し、復興に向けて長い道のりを歩き出す過程においては、彼らの奏でる音楽の持つ力は、社会的にも大きな役割を果たすことができるはず。

これから被災地での彼らの出番も、きっとやってくるでしょう。(そのためには、彼らの生活を支えるさまざまな支援も必要です…本当に)

音楽ってのは、軍楽など一部の例外を除けば、やっぱり平和なときの楽しみであってほしいと思うのです。しかし人々が悲しみに打ちひしがれたり、苦しみの最中にあるときには、心を癒し支えてくれる大きな力となります。今回のメータN響の第九は、それを改めて現実に示してくれたように思います。

メータと同じ頃、やはり世界的なアーティストである歌手のプラシド・ドミンゴも来日し、日本の聴衆に素晴しい歌を聴かせました。アンコールに祈りを込めて日本語で歌われた「ふるさと」には、ファンも一体となった大合唱が巻き起こり、会場中が温かい感動で包まれたそうです。

ひとりのアマチュア愛好家にすぎない私も、音楽から勇気をもらいました。

感謝です。

音楽にできること (2)音楽ばなし

20110421

コンサートの冒頭。黙祷に続いてメータが聴衆に語りかけます。

---------------

こうしてオーケストラと合唱の仲間たちに迎えられ、

ここにいる皆様と、そしてこのような大きな困難に

立ち向かう日本の方々の姿に深い感銘を受けた

世界中の大勢の人たちと共に、この機会を共有できることを

光栄に思います。まさに桜が満開となる今日、

避難所でいまだ闘っている東北の被災者の方々が、

一年後そしてそれ以降も一生、桜を楽しむことが

できるようになっていることを祈るばかりです。

今日、私たちは被災者の方々、

そしてそのご家族やペットのことを考え、

彼らの無事を祈ります。

---------------

まず追悼曲としてバッハの「G線上のアリア」が拍手なしで演奏され(この曲は、こうした機会では定番といっていいほどしばしば取り上げられますが、抑えた悲しみと安らかな癒しに満ちた、何とぴったりくる曲でしょうか)引き続いてベートーヴェンの第九が始まりました。

何十遍も聴いたこの曲。「苦悩から歓喜へ」を象徴していると言われ、年末には風物詩のようにあちこちで鳴り響き、祝祭的な曲として扱われることが多い曲です。

しかし今回の演奏は(放送では第1、第4楽章しか聴けませんでしたが)とてもストイックな、疾走感のある第九でした。テンポも早めで、終始厳粛な面持ちでさまざまな表現がなされ、こういう第九もあるのか!と思いました。

これは追悼コンサートというシチュエーションから連想されるイメージからだけではなく、実際に私が演奏の中から感じ取れるものでした。メータの演奏は、よくゴージャスだとかグラマラスだとか評されます。外面的で中身がない、などという批評家もいます。とんでもない!厳しく、力強く、本当に感動的な演奏でした。

特筆すべきは合唱で(東京オペラシンガーズ)みなぎる力、確かな発声、会場にいた人はちょっとやそっとでは忘れられないものだったのではないでしょうか。この曲は日本では、プロのオーケストラ公演でも合唱はアマチュア、というケースが大半ですが(実際アマチュアでも一生懸命やれば何とかなるように書かれている)ホンモノのコーラスの凄さを改めて感じました。独唱も良かった。

この公演は、24日の朝6時から、NHKBSプレミアムで放送されます。ぜひ多くの方に見ていただきたいと思います。

音楽にできること (1)音楽ばなし

20110419

こんなときこそ、人々の心を癒し、元気づけてくれるものであってほしい。。

震災直後は、首都圏で多くのコンサートが中止となりました。余震の影響、停電、交通状況などが考慮され、また「こんな状況で音楽か?」という声ももちろんあったと思います。やむを得ないことでしょう。

中には3月11日の夜に、予定通りコンサートを行ったオーケストラもありました。電車が止まってしまい、予めチケットを購入していた人でもほとんどの人は足を運べなかったようですが、何とか来場してくれた数十人の聴衆を前にして演奏をしたそうです。(来られなかった人には払戻し)

本番前ですから楽員はホールに全員揃っていましたし、演奏会中止の告知をする時間もなく、また楽員も家へ帰ろうにも帰れなかった状況で、とにかくできることをやろう、という判断でしょう。正しかったと思います。

何日かたち、徐々にコンサートは再開され始めました。しかし、福島原発の問題が世界各国で避難勧告などの形で表面化するのにしたがって、来日予定だったアーティストたちのキャンセルが相次ぐようになりました。現に日本に住む私たちには納得いかない部分もありますが、逆の立場だったらと考えると一概に彼らを責めることもできません。

震災当時に来日していたイタリアのフィレンツェ歌劇場も、フィレンツェ市長から帰国命令が出され、公演の全日程を終了しないまま帰国することになりました。

一連の公演を指揮していた大指揮者ズービン・メータは、このことを大変残念がりました。この素晴しい国の人々を何とか音楽で励ましたい、と単身で再び来日し、復興に向けた被災者支援のチャリティーコンサートが開催されることになったのです。

メータはこれまで米ロサンゼルス地震や湾岸戦争など、危機的な状況下でも指揮台に立ってきた巨匠です。4月10日のチャリティーコンサートではNHK交響楽団と共にベートーヴェンの「第九」が演奏され、その一部が17日にTVで放映されました。

関連リンク: メータのメッセージ

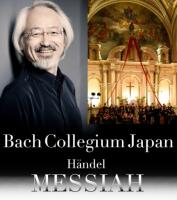

バッハ・コレギウム/メサイア音楽ばなし

20101227

遠く遠く軽井沢でのコンサート。。

バッハ・コレギウム・ジャパン公演 ヘンデル「メサイア」全曲

指揮 鈴木雅明

独唱 A.アンデミカエル(S)ほか

軽井沢大賀ホール

毎年聖夜のメサイア公演を行っているこの団体。わが国を代表する古楽のスペシャリストたちによるメサイアを、ぜひ聴いてみたいと以前から思っていました。この日は聖なる歌声が満員の会場に染み渡り、素晴しいコンサートとなりました。

この大曲、伊那で過去何回か行われた公演に、副指揮として関わってきました。曲を深く知れば知るほど魅せられています。メサイア(救世主)はキリストの誕生、受難、復活の物語を聖書のことばによって綴ったオラトリオ。演奏時間2時間半を要します。

やや早めのテンポ、ほぼすべてアタッカ(曲と曲の間をあけずに続けて演奏する)で進められました。清澄でゆたかな表現力を持った18人のコーラスが、この日の白眉かな。ソリストたちはいずれも堂々と歌い上げました。

小編成のオーケストラは、弦のきりりと締まった響きが素晴しかった。チェンバロ、チェロも雄弁でした。トランペットとティンパニは、今一つだったでしょうか。(名手S先生、あんな処で落ちては…)

古楽の大権威者&大スターとなった感がある鈴木雅明氏。長時間にわたる曲を最後まで隙なく鮮やかに振りました。私も過去に練習とはいえ何度か振っていますので、表現や細かいところでいろいろと示唆を受けました。ああ、いつかはこの曲の本番を指揮してみたい!

アンコールに演奏された鈴木優人「いけるものすべて」でも、澄み切ったア・カペラの合唱を聴かせてくれました。ラテン語の讃美歌かと思ったらいつの間にか歌詞が日本語になっており…いや、最初から日本語だったのかな?不思議。曲の最後のハーモニー、崩れそうで崩れないギリギリのところを、渡り切りました。

演奏者はクリスマスカラーということでしょう、いずれも黒服に、様々な赤のワンポイントを着けての登場。男性はネクタイまたはポケットチーフ、女性はリボンだったりブローチだったりコサージュだったりで、なかなかお洒落でした。