鹿の肉どうする食べもの

20120212

野生の鹿があまりにも増えすぎて、長野県下でも農林業に深刻な被害が出るようになって随分たちます。一昨日のニュースでは、いま県下に生息するニホンジカは約10万5000頭。今年はそのうち、何とか3万5000頭を駆除したい、と関係者が話していました。

実際に3万5000頭を仕留められるかは分かりませんが、これまでも2万頭ほどの実績はあるようです(伝聞なので正確でないかも知れません)。

こうして獲った鹿の肉ですが、残念なことに有効活用(食用)にされているのはその中の一割にも満たないそうです。ほとんどは埋められてるってことでしょうか?いろいろ事情があるのだとは思いますが、もったいないことですよね。これでは鹿も成仏できまい。

いかんせん需要が少なく、流通に乗せるほどではないということでしょう。鹿の肉をわざわざ食べたいと思う人は、あまり多くはないようです。

鹿の肉を召し上がった方は、どのような印象を持たれたでしょうか。私にはそれほど癖のある肉だとは思えませんが、人によっては(羊の肉を嫌がる人が一定数いるように)普段食べつけている牛豚鶏と違うということで、おいしく感じられないこともあるようです。

当社お得意様「アンデルセン」さんで、鹿肉のカレーなどをメニューに載せたと地元のCATVで放送されたのを見て、翌日伺ってみました。生肉をそのまま焼いたもの、パン粉をつけて揚げたもの、下煮したものを少しずつ試食させていただきました。

焼肉だと肉の特徴が強調されるようですが、揚げたり下煮したものは、すっかり癖が消えてどなたにも食べやすい味になっています。

続きます…

ゴディバ食べもの

20120205

もうすぐバレンタインデーですね。先週末東京出張の折、新宿のデパ地下に寄りましたら、フロア中もうチョコレートだらけ、という様相でした。今回は高級チョコの代表格、ゴディバについて書いてみましょう。

ちょっと前、たまたま英語の辞書を引いていて、同じページで近くにあった言葉が目にとまりました。

Peeping Tom

のぞき見のトム(Godiva夫人をのぞき見して目がつぶれたといわれる仕立て屋)

ピーピングトムなる単語はもちろん知ってますが、その由来はこれまで聞いたことがありませんでしたな。それで、Godiva夫人とはいったい何者でしょうか?

Lady Godiva

ゴダイバ夫人(11世紀英国の貴族の夫人;夫がCoventryの町民に課した重税を廃止する約束で町内を裸で馬に乗って回ったという)

ふむふむ…これを読んで、ピンときたわけです。そういえば、ゴディバチョコレートのパッケージに必ず刷り込まれている馬に乗った人の絵!あれが、このゴダイバ夫人の絵に違いない!

そう思ってゴディバのホームページを探してみますと、まさしくその通り、ゴディバの由来はこのゴダイバ夫人のことだったのですね。詳しくはリンク先を見ていただくとして、20世紀ベルギーのチョコレートになぜ大昔のイギリス女性の名がついたのか?

ゴディバの創始者ジョセフ・ドラップスと妻ガブリエルは、レディ・ゴディバの勇気と深い愛に感銘し、1926年ベルギーに誕生した自らのブランドに「ゴディバ」の名を冠した、ということです。なるほど。

ちなみにゴダイバ夫人が恥ずかしさを省みず全裸でコベントリーの町を騎行したとき、町の人たちは皆、夫人の優しさを慮って窓を固く閉ざし、夫人の姿が目に入らないようにしたのですが、たった一人仕立て屋のトムだけが覗こうとし、天罰が下って目を潰されてしまった…これがすなわち「ピーピング・トム」の由来だそうですよ。(細部については諸説あり)

翻ってわが国でも、まさに重税が市民に課せられようとしておりますが。どなたか裸で街を走り回って、時の政府を諌めようとする美しい方は、おられませんかな。

---------------------------------------

(追記)1月末の記事で御神渡りについて書きましたが、その後寒気はますます強まり、4年ぶりにようやく諏訪湖に御神渡りが出現したと報道されました。最も寒かったという2月3日、私は東京にいましたが、この朝は駒ヶ根でもマイナス14℃!の冷え込みだったそうです。ブルル。

関連リンク: ゴディバのエピソード

ブーダンノワール食べもの

20120116

豚の血と脂のソーセージ。と聞いただけで、そんなのとても食べられないという方もいらっしゃるのでは。

私だって初めて食べるときは逡巡しましたが、口にしてみればもちろん、ストレートに血の味がするわけでもなく、嫌なにおいもありません。味はそうですねえ…コクがあって、レバーあるいはビターチョコレートに似た感じ?柔らかくモロモロした食感です。無闇に濃厚というわけでもなく、見た目よりはるかに食べやすいと言っていいでしょう。

本来は写真のようなソーセージですが、テリーヌみたいにして出すお店もあります。もちろん赤ワインに大変良く合います。リンゴを付け合せにするのが定番で、食べてみるとなるほど好相性だと思います。

いわゆる「ビストロ食材」としてフランスなどヨーロッパ各地で親しまれているものです。わが国でも都会では気取らないレストランや近頃はやりのワイン食堂などで、そう珍しくないメニューになってきましたが、長野県下でまだお目にかかったことはありません。

子供の頃読んだケストナーだったか何だったか、さらっと書いてあった「豚の血を食べる」という記述に大変カルチャーショックを受けました(ドイツではブラットヴルスト)。韓国にはやはり豚の血を生米と合わせて作った「スンデ」というソーセージがありますが、これはちょっと癖が強くて私には合いませんでした。沖縄にも豚の血を使った料理があるようですし、幅広く世界各地で食べられているようです。

そうは言っても気になる原料の「豚の血」はどんな形態で流通しているのか、あるレストランで食事しながらマダムに訊きました。はっきり具体的には教えてくれませんでしたが(まあ、食欲が増すような話題ではないと思ったのでしょう)パック詰めで冷凍か何かされているのでしょうか。

屠場に行けば簡単に分けてくれるのかな?でも衛生問題があるだろうから、どんな豚の血でもいいってものじゃないでしょうね。

この豚の血が、例の「生肉・生レバー禁止令」の影響で入荷しなくなったと、つい最近そのレストランのマダムのブログにありました。材料が手に入らなくてはブーダンノワールを出すことはできません。

ブログでは淡々と書かれていましたが、この店の名物料理の一つだっただけに、お客さんに供することのできない悲しさ、悔しさが伝わってきて、私も悲しい気持ちでいます。他にも私が好きな店でブーダンを出すところはいくつかありましたが、それらの店でもブーダンはメニューから消えてしまうということでしょうか。

そんなことって、あっていいのですか。

初競り史上最高値食べもの

20120105

天下に名のとどろく大間マグロの初競りで、すごい値がつきました。。

--------------------------

(毎日新聞) 東京都中央区の築地市場で5日早朝、新春恒例の初競りが行われた。生鮮マグロで最高値が付いたのは青森・大間産の269キロのクロマグロで、1本5649万円(1キロ当たり21万円)。昨年の3249万円(1キロ当たり95000円)を大幅に上回り、記録の残る99年以降の最高値を2年連続で更新した。

--------------------------

落札したのはすしチェーン「すしざんまい」を経営する喜代村という会社です。

ここ数年、マグロの初競りは香港のすしチェーンを経営する実業家が最高値で競り落としてきていました。この人(リッキー・チェンさん)は前にTVで見たことがありますが、カネに飽かせていいものをさらっていくような傲慢な人ではなく、おいしいものを食べてもらうことに真摯に取り組んでいる方だという印象を持ちました。

だから別に、憎っくき外国人、我々の大事なマグロを横取りするとは何事ぞ、みたいな悪感情を持っていたわけではありません。

しかしそうはいっても、日本の最高級マグロが香港に行ってしまうというのは、ちょっぴり残念な気がしていたのも事実です。今回5年ぶりに日本の業者が競り落としたというのは、なかなか結構なことではないでしょうか。

リッキーさんが2008年に落としたマグロの値段は607万円(276キロ)でした。それが毎年倍々ゲームのように値が上がり、2010年は1628万円、2011年は3249万円と仰天するような値段に。今年はとうとう5649万円というわけです。何でマグロばかりがこんなにもてはやされる?これはいささか、異常な現象ではありますね。

この値段に見合った価格で寿司を提供すれば、誇張でなく目の飛び出るようなものになるのでしょうが…喜代村の社長さんは通常と同じ価格で提供すると言っています。広告料と割り切れば、大きいチェーン店にとってはありえない出費ではないのかもしれません。

この話題、私はもちろんびっくりもしましたが、何となく明るい、元気の出る話のような感じもしています。暗い話題が多すぎた2011年。今年は少しでも前向きな気持ちでスタートしたいじゃありませんか、ねえ。

餅つき食べもの

20111224

メリークリスマス!

久しぶりに家で餅つきをしました。。

私が小さい頃は毎年とはいかないまでも、しばしば行なっていた暮のイベントでした。子供が生まれてから一度やったことがあるのですが、しばらくご無沙汰していました。

息子たちも大きくなり、私の弟一家が近くに住むようにもなって戦力が充実してきたものですから、十年ぶりに蔵から臼を引っ張り出し、復活戦に挑むことにしました。

臼も杵も何年も使っていなかったので、少々ひび割れが入ったりしてあまりいい状態ではなかったですが、お餅に木っ端が混じることもなくどうにか使えました。もち米を4升用意し、普通のお餅を二臼、大豆と青のりを入れた豆餅(これがおいしいのだ)を一臼つきあげました。何人かでやれば疲れる暇もなく、あっという間と言っていい位です。

できたお餅はあんこ、きな粉、ごま(もちろん駒ヶ根産)をまぶして早速いただきました。ちょっと固めだったが、おいしくできました。豆餅は、いまいち塩気が少なかったかな。

学校や保育園などのイベントで餅つきをすることは今でもしばしばありますが、家庭でとなると今ではさすがに、臼と杵で餅つきをする家は近所でも少ないと思います。

こうして子供たちと何度か経験しておくことで、また彼らの代になってから、思い出してやってみてくれるといいですね…これもまあひとつの、わが家の文化の伝承ってことで。

アンチ・ダイエット・フード食べもの

20111109

(前回から続く)

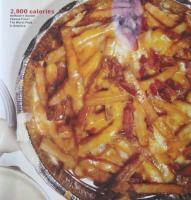

この本ではThe 20 Worst Foods in America として、「あなたのウエストラインに戦いを宣言している食べ物」20品を認定しています。その中で見事ワースト1に輝いたアイテムは?。

アウトバック・ステーキハウスの Aussie Cheese Fries with Ranch Dressing です。実に2900cal、脂肪182g、炭水化物240gの堂々たる逸品。(この本がワーストに認定してるのであって、私がそう言ってるのではありませんヨ)

キャッチフレーズは、「山盛りフライドポテトにとろ~りチーズ&ベーコンビッツをトッピング。ランチドレッシングをアクセントにどうぞ」だそうです。写真の通り、結構な迫力です。見るからにこってり、おいしそうと言っていいでしょう(一口か二口ならば)。

写真の隅に白いドレッシングが写っていますが、このチーズたっぷりポテトの上にさらにドレッシングを掛ける、というのは相当ぶっ飛んだ食べ方ですな。伊那名物・ローメンみたいに、酢が油を中和してくれるのかも。

日本店でもホームページを見ると、メニューの「アペタイザー」の欄に載っています。なかなかの人気メニューみたいですね。アメリカのお店とではたぶんボリュームも違うのでしょうけど。

しかしこれを…お一人で(アペタイザーに)食べるのですかね。日本人では、あまりいそうもないな。

このお店、評判を聞くとどのメニューもかなりボリューミーらしく、東京に行ったときには機会があったら子供たちを連れて行こうかと思っているのですが。その暁には、ちょっと恐いもの見たさで、これも注文してみましょうか。

でも残念ながら我が家の中高生は今のところ、年頃の男子にしてはあまり大食漢ではないようです。

関連リンク: アウトバック・ステーキハウス

EAT THIS, NOT THAT!食べもの

20111107

こっちを食え、あっちは食うな!そのまんま、まったくストレートですね。この本は以前、アメリカ土産にもらったものですが、まことに率直で面白い。

米国のファストフードや外食チェーン店に入ったとき、何を注文し、何を食べてはいけないか?これを味は関係なく「太るか太らないか」というただ一つの観点だけで論じています。

表紙にあるのは、チーズバーガー対決。「ビッグマック」と「ワッパー(バーガーキング)」のどっちを択ぶべきでしょうか。

ビックマック…540カロリー、脂肪29g

ワッパー …760カロリー、脂肪47g で、ビッグマックの勝ち!てなわけ。

内容の半分以上は各店のメニュー同士の内部対決です。日本でも馴染みのある店も出てきます。ただし取り上げられたメニューは当然ながら、アメリカ仕様のものだけですよ。

クリスピークリームドーナツ

○ Whole Wheat Glazed Doughnut (180cal、脂肪11g、砂糖10g)

× Glazed Blueberry Cake Doughnut(330cal、17g、28g)

○ Original Glazed Doughnut Holes (200cal、11g、15g)

× Caramel Kreme Crunch (380cal、21g、26g)

スターバックス

○ Black Forest Ham, Egg, Cheddar Breakfast Sandwich (510cal、以下略)

× Bran Muffin with Nuts (890cal)

○ Grande Nonfat Caffe Latte (150cal)

× Grande 2% Caramel Macchiato (240cal)

マクドナルド

○ Quarter Pounder without cheese (410cal)

× Premium Grilled Chicken Club (570cal)

○ Egg McMuffin (300cal)

× Filet-O-Fish (380cal)

てな具合に、100チェーンの人気メニューが俎上に上げられています。こうやって書き並べてはみましたが、うーん写真がなくては今ひとつ面白くないですね。

ちなみに例に挙げた3社の日本カンパニーは、ホームページで各商品のカロリーと栄養成分表示を公開しています。さすがというべきか、今どき当たり前というべきか。でもこんなものを気にする人は、そもそもファストフードを日常的に食べに行く人とはちょっと違うのではないかとも思います。

でも、本に載っているから、身体にいいからと思ってクォーターパウンダーを食べる人はそういない。たまに食べたくなるのは、悪魔の囁き、いや人間の(私の)弱さの発露でしょう。身体に悪そうなものほどうまそうだもの。

この本、ホームページもあるのですね。いま見つけました。すごい!各チェーンがランク付けされ、全メニューのカロリーが載っています。

安全と食の自由食べもの

20111007

今月1日、生食用牛肉に関する新基準が施行されました。現場にとってはたいへん厳しい基準であり、業界団体は「厳しすぎて実施不可能」だとして厚生労働省に見直しを求めました。

ご承知の通り、今年4月におきた食中毒死亡事故を受けてのものです。5月8日の記事で危惧したとおり、冷静な議論が深まらないまま「疑わしきは規制」という方向に進んでしまったことは残念に思います。新基準はユッケの提供禁止を謳ってはいませんが、結果として店頭からユッケは消えてしまいました。

私も今回の新基準は厳しすぎると思います。ぜひ規制を緩和してほしいと望みます。

ポイントはいくつかありますが、

1)人は基本的に自分の食べたいものを食べる自由がある

河豚や生牡蠣、野生の茸をはじめ、自然界には危険をはらんだ食材があふれています。人間は長年の経験による知恵で、危険な部位を除いたり信頼できる鑑定者の判断を仰いだりして、それらのリスクを判断し自己責任で多様な食を楽しんできました。

消費者には食べたいものを食べる自由があり、飲食店には(危険の度合いが極めて低いものであれば…ここが問題とされているわけですが)消費者の求めに応じて食を提供する権利があるはずです。

行政は事故が起こって自分たちの責任になることを一番嫌がるでしょうから、そもそもユッケ(生肉)の供用自体をストップしてしまえば目的は達成できるでしょう。そこには、食を楽しむ自由への考慮はありません。

2)これまで衛生管理に真剣に取り組み、リスクを極限まで抑えてきた真面目な店の努力を無視していいのか

今回、生肉が本来持つリスクを軽視してひたすら価格を安くすることを優先し、ネットで探した肉問屋から最低クラスの肉を調達し、店舗ではろくな指導もせず素人に調理を任せた業者が、4名の死者を出してしまいました。この罪がたいへん重いことは言うまでもありません。

まともな焼肉屋さんほど激怒したことと思います。当り前の話なれど、自分の店はどれほど安全に気を配ってきたことか。材料を吟味し信頼する業者から仕入れ、調理の都度に包丁や俎板を取替え、念には念を入れて安心して食べられるユッケを提供してきたのです。

それでも「万一」のことがあれば、店の名前は公表され営業停止という厳しい処分を受けることも覚悟の上でのことです。世の中の焼肉屋さんの圧倒的多数を占めるこうした方々の努力は、まったく顧られないのですか。

もし食中毒被害を出してしまったら、業者が厳しい罰を受けるのは、当然のことでしょう。何の被害がなくとも「提供した時点で懲役刑もありうる」というのは、いくら何でも厳しすぎます。

3)何故生肉を狙い打ちにするのか

残念ながら世の中に100%の安全が保証された食材は存在しません。どんな食材でも、僅かなリスクと完全に無縁ではいられないのです。このことを誤解している消費者は、大勢いると思います。

100%安全でなければ嫌だという人は、食べる必要はないでしょう。(もちろん自分で判断できない、そして細菌への耐性の弱い子供に食べさせることはNG)

しかし…貝類、川魚やサーモン、鶏肉や鶏卵、レバーなど、生食にある程度のリスクを持つ食材は他にも数多くあります。(菌やウイルスばかりではなく寄生虫の危険性もあります)こうしたものの扱いに比べ、今回の基準はあまりにも極端で過酷です。不公平です。

自分はユッケはもともと食べないから、店頭から無くなったって困らない、という人も多いでしょう。でもユッケを追放することに成功したら、次はレバ刺しが(これはたぶん確実)、その次は生牡蠣がターゲットにされるかもしれませんよ。その次は、あなたの好物の何か、でしょう。そのときは、誰が助けてくれるのでしょうか?

だからこそ、今ターゲットにされている人のことを考えるべきです。

現職の厚生労働大臣は「本気で」煙草を追放したがっているようにお見受けします。将来アルコールまでが規制されないうちに、こんな流れにはきちんとケリをつけておくべきだと思います。

何でもお上に頼り、お墨付をいただいたものだけ食べていれば良いって、そういうものでしょうか。今回業界団体も独自の自主基準を考えているようです。何とかいい形で、安全と食の自由が共に守られることを願います。

ドラゴンフルーツ食べもの

20111004

よく行くお店で珍しいものを見つけた、と妻が買ってきました。

ドラゴンフルーツ。別名ピタヤ。沖縄産らしいです(産地まで良く見てこなかったそうな)。果肉が白いのと赤いのと。

東南アジアでは頻繁に目にする果実です。私が以前ベトナムやタイへ行ったときも、食事のたびにデザートとしてフルーツ盛り合わせが出ましたが、その中には必ず入っていました。

この果物、どんな風に木に生っているかご存知ですか?ベトナムでのバス移動中、この果物の畑を通りかかり、車を降りて見てみました。写真は、そのときのものです。(2005年撮影)

写真下のボワッと広がったサボテン、これがドラゴンフルーツの木です。高さは大人の背丈くらい。この垂れ下がった枝1本1本の先端に、1個ずつ実が生ります。そう、これはサボテンの実なのです。実がついた状態の株の写真がありませんが、ご想像下さい。

店頭で山のように積まれたのを手にとって、かじりついてみました。ジューシーでほど良くやさしい甘味があり、さすがに美味しいものでした。レストランで切身になったのとでは、やっぱり鮮度が違うのでしょうか。

海外では白い果肉のものしか目にしませんでした。断面を見たところは、色の白いキウイ、です。細かい黒い種もキウイにそっくり。今度買った赤い果肉の方は、赤といっても紫に近いような大変濃い色で、白より味も甘味も強く、化粧品みたいな印象も受けました。好き好きでしょうが、私は白い方がいいかな。

田舎でも、こんなものも食べられるようになりました。手にずっしりする大きさのが1個250円だったというから、かなりお安いといっていいのでは。高級果物店とかでは、幾らくらいするのですかね。

小鮒の煮付け食べもの

20110926

お彼岸にはいろいろな特別メニューを食べるところがありますね。例えば「おはぎ」などは、広い範囲の各地で(ほぼ全国的に?)食べられていると思います。

上伊那で伝統的なお彼岸の食べ物といえば…小鮒(こぶな)ですね。

9月も中旬になりますと、スーパーに小鮒が並びます。体長2~3センチくらいでしょうか。生きてるまま売ってるのですよ。ビニール袋に入っていたり、お店によっては「金魚」みたいに水槽に泳いでいるのをすくってくれたりします。キロ200円くらいでしょうか。

妻はこれが大好きで、まめなことに毎年必ず買ってきて煮付けにします。

フナを生きたまま鍋に入れ、砂糖、酒、醤油に2時間ほど漬け込み(フナさんごめんね)その後落し蓋をして、煮汁が2/3位になるまで2時間ほど煮ます。もう骨までやわらかくなりますよ。

食べ慣れない方には泥臭い印象があるだろうと思いますが、店頭に出る前に泥を吐かせては、いるようです。完成品の煮付けには、幾らかは川魚特有のにおいというか苦味はありますが、それも風味のうちってことでしょう。

昔は農家が水田でフナを養殖し、田んぼの水を抜くのにあわせて収穫することが多く、そのためこの時期にフナを食べていたようです。(鯉も同様で、私も子供の頃友達の家で鯉を取るお手伝いをしたことがあります)

ご多聞にもれず、最近は煮る家庭は以前より少なくなっているように思います。けれども地元の風物詩だった伝統食、残していきたいものの一つです。