ナイアガラ食べもの

20200930

ぶどうの季節です。といっても、今年はもう終わりに近いかな?この辺も産地ですから、方々でぶどう園の看板が賑やかです。

信州産高級ぶどうの代名詞は以前なら巨峰でしたが、一粒一粒皮をむいて食べるのは面倒でした。皮離れの良い、あるいは皮ごと食べられる品種、シャインマスカット、ナガノパープルやフジミノリなどに取って代わられているようです。最近はこの世界も新しい品種が目白押しで、追いつけません。

普及品のぶどうとしては、デラウエアとナイアガラが代表格でした。どちらも健在です。しかしながら、デラウエアの小ちゃな粒を一つ一つむしって口に入れるのは、今の私にはけっこう面倒ですね。年齢とともに気が短くなってきたのかな。

そこへいくとナイアガラは、皮離れが良く粒もほどほどのサイズで、いいと思います。昔から好きでした。高校卒業し東京へ出て、スーパーで見慣れた黄緑色のぶどうを買って食べてみると、皮が身とくっついて、むしゃむしゃ食べられないではありませんか。よく見ると「ネオマスカット」と書いてある。まったく似て非なるぶどうです。

ナイアガラは長野県はじめ寒冷地の特産品種で、皮が薄く保存がきかないため東京にはほとんど出ていなかったのです(たぶん今でも)。調べてみると生食するより、ジュースやワインの原料として使われることが多いとか。塩尻周辺ではナイアガラを使った甘口ワインがよく作られています。

果実はとても甘く、独特の芳香があります。皮と身の間のちょっぴりヌルヌルしたところがとても美味しい。

先日、妻がたくさん買ってきておいしくいただきました。高級ぶどうもそれは美味しいですが、ナイアガラは高貴な味とは言えないまでも、親しみやすく懐かしい味です。信州の秋を彩るのにふさわしい。遠方の方、機会があったらどうぞお試しください。

発砲、殺人未遂日々雑記

20200929

こんな田舎でこんな事件が起こるとは!銃のからんだ事件なんて、当地では聞いたことがありませんよ。。

--------------------------------

(信濃毎日新聞)28日午後4時50分ごろ、上伊那郡宮田村の飲食店駐車場の乗用車内で拳銃のような物で腹部を撃たれたと、40代の男性から119番通報があった。駒ケ根署によると、撃たれたのは左脇腹で重傷のもよう。撃ったのは男で拳銃のような物を持って車で逃走している。同署は殺人未遂容疑事件として緊急配備をし、男の行方を追っている。

--------------------------------

現場は当社からわずか1㌔ばかりのところ。当社お得意様の飲食店駐車場で、交通量の多い農道に面しています。もちろん私もしょっちゅう通るところです。当日は飲食店は定休日で、お客さんも店の人もいなかったとのことです。ご主人は「駐車場を勝手に使われて迷惑でしかない」と語っていたそうですが、まったくです。

事件発生時、当社は営業中で私も社内にいましたが、パトカーや救急車が殺到する雰囲気はなく、2時間ほどしてから社員を通じて知りました。犯人の車は当社と反対方向へ走り去ったとのことです。同乗者もいたそうな。

被害者は暴力団関係者で、重傷だが意識はあるということです。加害者もたぶんお仲間なのでしょう。駒ヶ根市近辺には以前暴力団事務所はありましたが、だいぶ前に組を畳んでいます。他所からわざわざこんな場所までやってきて発砲事件なぞ起こすとは、まったく迷惑なことです。

近隣住民には不要な外出を避け戸締りを徹底し、小中学校の登校時には親が付き添うよう呼びかけがされました。犯人が捕まっていないというのが嫌ですね。もうここら辺にはいないのじゃないかとは思いますが、なんとか早期の解決を。

まちじゅうに咲く花火日々雑記

20200926

コロナで各地のお祭りも中止となり、花火大会にお目にかかることのなかった今年です。まったく寂しいこと。花火屋さんもさぞかし辛い思いをしているでしょう。

ただ、自治会などがお互いに元気を出そうと小規模な花火の打ち上げを行うことは、たびたびありました。人が集まり密になるのを避けるため打ち上げ場所の予告をしないなど、非常に気を使いながらの花火で、ちょっと複雑な気持ちで我が家から遠くの花火を見ておりました。

地元の赤穂中学校では、文化祭を例年よりだいぶ縮小して行いましたが、その最後のイベントとして花火を打ち上げることにしました。アルミ缶回収や地元企業の協賛を募って費用を捻出していましたが、青年会議所や各地域の分館にも協力を要請し、そこそこの金額が集まったようです。

まちの人々みんなに見てもらいたい、空を見上げて前向きな気持ちになってほしいと、打ち上げ場所を十か所も設けて一斉に花火を上げる計画をたてたのです。

当日は朝からの雨。こんな中で花火はできるのかなあと思っておりました。夜7時、会社にいた私は花火の音を聞いて2階に上がり、窓から外を見てみますと…

残念ながら霧にかすんではいたものの、遠く近くあちこちから花火の上がるのが見えました。(当社はやや海抜の高い場所にあるので、見上げるとまではいきませんでしたが)

思えば、何か所も同時に花火が上がるのを駒ヶ根で見たのは初めてです。近くに人家もある中でそう大きなものは上げられません。一つ一つはけなげな花火がここにも、そこにも確かに咲いている様子に、何だか心を動かされるものがありました。

ちょうど十分間の花火、中学生たちにとても素敵なものを見せてもらったと思います。

山賊焼食べもの

20200918

塩尻や松本のローカルグルメとして定着している山賊焼。今では我が家近所のスーパーでも惣菜売場で普通に見るようになりました。

私が山賊焼の存在を初めて知ったのは小学生のときです。学校の帰り道に「梨花」という古びた食堂があって、そのショーケースに骨付き鶏のサンプルが置かれ、山賊焼(サン ゾク ヤキ と振り仮名を振ってあった)というプライスカードが付いていました。値段がいくらだったかは覚えていません。

このサンプルはちょっと小さめでこれまた古びていましたが、骨付きのトリモモ焼が当時一番の大好物だった私にとって、誕生日のご馳走だったトリモモを食堂で食べられるんだ、いつか食べてみたいなと思いながら下校していました。当社のお得意様だった梨花さんは20年近く前に閉店し、ついに頂戴する機会はありませんでした。

山賊「焼」というものの、実際はニンニクや生姜を効かせ片栗粉をまぶした唐揚げです。名前の由来で、山賊は大切なモノやお金を「とりあげる=鶏揚げる」ことからだという説がありますが、かようなネーミングはちと信じがたい。塩尻の山賊というお店が始めたものだという説を私は採ります。

実はこれまで本場のものを食べたことがなく、塩尻の「正和食堂」というお店の山賊焼を前にTVで観て美味しそうだったものだから、近くで用事のあった折に土産にテイクアウトしてきました。予約していったのですが、フレンドリーな老夫婦がとても丁寧に歓待して下さり、恐縮してしまうほど。

持ち帰った品は写真の通り。巨大な一枚のモモ肉にムネ肉の塊までついていて(写真は2人前)一人前で人の顔くらいの大きさがあります。もう、デカさに圧倒されちゃって…

こんなのとても食べられそうもないと思いましたが、サクサク軽やかな衣とトリモモ肉のしっかりした味わいに、私も妻もみるみる完食し、お腹はいっぱいになりました。さすが評判の名店です。

地域に愛され育てられてきた立派なB級グルメだと思います。

関連リンク: 揚げ物なのに「山賊焼き」 長野の豪快鶏肉グルメ

絶メシ食堂しごと

20200916

「絶メシ」とはまたインパクトの大きいこと、すごい語感です。これは、なんでしょうか。

この言葉は、2017年に博報堂が高崎市と組んで始めたキャンペーンが最初なのかな。地域に愛されてきた個人経営の飲食店に光を当て「このままでは食べられなくなってしまう、今のうちに食べておかないと!」とPR、成功を収めているようです。以前訪れて記事にしたパスタ屋「デルムンド」(16.5.25)もトップで紹介されています。

テレビ東京では今年1~4月に「絶メシロード」というドラマも放映されたそうで(駒ヶ根でテレビ東京観られない)…待って、いまテレ東のサイトを見たら、見覚えのある話が出ている…BSテレ東でもやってたのか!一度だけ観ました(金沢編)。最終回は地元民は皆知っている塩尻の名物食堂、食堂SSにも来ていたらしい。ああ、見損なった。

さて本題は、この絶メシを実際に食べられる店ができたということです。

-----------------------------------

(ビジネスインサイダー)根強い人気があるにも関わらず、後継者不足などで消えゆく危機にある飲食店の料理「絶メシ」。全国に眠る、知られざる絶品グルメを東京・新橋で味わえ、売り上げの一部を地元に還元する「烏森 絶メシ食堂」が7月中旬のオープン早々から話題だ。

-----------------------------------

ちょっと前の記事なので、いまこのお店が繁盛しているのかどうかわからないのですが、たいへん興味深いです。地方で絶メシを出している店主からレシピを提供してもらい、メニューの売上から5%をお店に還元する。

(リンク先記事より)…例えば、900円の「白いオムライス」なら、1食売れるごとに45円を還元する。1日10食売れたら、30日分で1万3500円が絶メシレシピの提供元に入る計算だ。

「売り値や食材の原価率なども考えると、僕らも5%(のレシピ提供店への還元)までならギリギリで頑張れます。老舗の経営者さんもそれ以下であれば、(収益の面で)レシピを教えることに抵抗があると思うんです」

これは面白い、とても良い試みだと思います。メニューを増やさず大々的にやらないのもいいですね。一度メニューを決めたら継続しないと元のお店への還元にならず、利用客に飽きられないことと上手く両立できるかは、簡単ではないかもしれませんが。

私も、ぜひ復活してほしい絶メシがありましてね。何年も前に閉店した駒ヶ根の飲食店の一品で、その料理自体は珍しくはないのですが、この店のものは他店と全然違う美味しさでした。御主人はまだまだお元気なはずなので、チャンスがないでしょうか。妻にレシピを教えてくれるだけでもいいけど。再現できるかどうかわかりませんが。

縦読み日々雑記

20200913

静岡新聞のコラム。twitterの拾い物です。まずお読みください。

「縦読み」は昔からあったようですが、一般的になったのは2chあたりでしょうか。最近では新聞のテレビラジオ番組の欄でときどき使われているのに気づきます(じつは気づかぬこと多し)。

コラムは「いつまでも気付かれず、実は―と自分から説明するのは情けないのでくれぐれもご注意を。」と締めくくられていますが、まったくその通りです。完全犯罪を考える人の心理みたいなものですね。犯行がバレれば自分が処罰されますが、一方で考え抜いた芸術的なトリックを知ってほしい、認められたい、気持ちもある。クリスティーの名作「そして誰もいなくなった」の犯人の告白に、そんな記述があります。

しかしこれはお見事、まったく不自然さがありません。どのくらい時間がかかったことか。私もこの記事に縦読みを埋め込もうと30分ほど試みましたが、いやあ難しい、ちょっとやそっとではできません。でも将来は、AIで縦読みの文章を作ることが簡単にできてしまうかもしれませんね。

関連リンク: 静岡新聞 大自在 (9月12日付)

とうもろこし35分茹で食べもの

20200909

とうもろこしの季節も、もうすぐお終いです。今年はあまり食べる機会がなかったなあ。

とうもろこしは鮮度が命。前に十勝のコーン缶詰工場を見学したとき「とにかく“もぎたて”を加工することが第一。だから広大な畑の真ん中に工場を建て、収穫したものを数時間のうちに茹でて缶詰にします」と教わりました。上伊那も産地ですから、数時間とはいわないまでも、相当新鮮なものをいただけますよ。

さて、どうやって食べますか?子供のころから我が家ではずっと、蒸し器でふかしてました。茹でると美味しいエキスが流れ出してしまうような気がしています。「焼く」のは家ではしませんね。焼もろこしは歯に挟まるので、あんまり好まないし。

ところが先月のdancyuに「本当においしいとうもろこしの食べ方」という小特集があり、多めに塩を加えた湯で35分間茹でるという方法が紹介されています。「長時間茹でることで、特有の青臭さがすっかり消え、ほんのり香ばしさもある」というのは十勝の農園の女性。

さっそくやってみましょう。落とし蓋をして35分。

これは、うまいです。…うまいですが、いつも食べてるやつも、このくらいうまい、気もする。驚くほどの違いはないのかな。1本を半分に切って、10分茹でと35分茹での比較実験をしてみなくてはいけませんね。ただ、茹でたあと冷蔵庫で置いて翌日食べたものは、これまでよりも明らかに美味しさが残っていると感じました。

「実は芯からはいいだしが出て茹で汁には旨味がたっぷり、いい香りも移っている」とあります。確かにいい香り、これでパスタを茹でるとあったので、そちらも試しました。これは、なかなかです。

食材をシンプルに食べるにも、いろいろと発見があるものです…

金属の奏でる音 (2)音楽ばなし

20200907

金属の奏でる不思議な音。2枚目。

★武満 徹:四季、ムナーリ・バイ・ムナーリ、他

演奏 山口恭範、ミカエル・ランタ、佐藤英彦、

ツトム・ヤマシタ、他

(同内容のCDがいろいろなデザインで出ています)

このCDを語るには、50年前の大阪万博までさかのぼらなくてはなりません。小学生の私は父に連れられてとても楽しい体験(物見遊山)をしてきました。

会場の中に、日本鉄鋼連盟(新日鉄とか日本鋼管とか神戸製綱とか)による「鉄鋼館」というものがありました。このパビリオンのテーマは「鉄の歌」。施設の中心は音楽堂で、1008個のスピーカーが天井、壁、床下に配置され、フランス人彫刻家バシェ兄弟が作った「音響彫刻」が展示されました。金属製のオブジェで、叩いたり擦ったりして不思議な音を出すものです。

ここで当時の世界最先端をゆく前衛作曲家たち、シュトックハウゼン、クセナキス、武満徹らの現代音楽が演奏されたのです。普通の小学生だった私にはもちろん興味関心の外で、鉄鋼館は訪れず終いでした。ああもったいない、今なら垂涎の展示でしたのに。

前置きが長くなりましたが、CDの「四季」は鉄鋼館と音響彫刻のために作曲されました。初演メンバーの山口恭範氏(当時は山口保宣の名で活動)は日本で初めて打楽器のソロリサイタルを開いた演奏家であり、私が学生時代、所属オーケストラで指導を頂いた方です。氏のおかげで私は現代音楽への興味の扉を開くことができました。

打楽器は叩けば音が出て、次の瞬間から音は減衰していきます。楽器の性質上「長く持続する音」を出すことが難しい楽器群です。それをさまざまな手段でクリアし、多彩な音を引き出しています。

この記事を書くために検索していたら、今年の5月に演奏された「四季」の動画を発見しました。山口氏も出演しています(14分過ぎに逆立ちしている人)。解説にもありますが、沈黙・静寂のもたらす宇宙のような広々した空間を感じることができます。

ここには楽譜が置かれていませんが、たぶん一つひとつの音を記した譜面ではなく、さまざまなヒントが書かれ、演奏者がそこからインスピレーションを得て互いに触発しながら即興的な(リハーサルを重ねて練り上げた)パフォーマンスを繰り広げているのでしょう。ぜひ一度ご覧ください。退屈と感じる人も多かろうと思いますが、まずは気楽に聞き流して不思議な響きに気持ちを委ねてみては、いかがですか。

関連リンク: バシェ音響彫刻 武満徹:四季 (バシェ協会による動画)

金属の奏でる音 (1)音楽ばなし

20200904

クルマの中では大抵クラシック系のCDをかけていますが、猛暑の中でいくらかでも涼しい気分になれるBGMはないかと思い、打楽器のアルバムをかけてみました。なかなかいい感じだったので、打楽器のCD(現代曲、民族もの、ポップ系など50枚以上持っています)を片っ端から聴き直しています。

太鼓やマリンバの音には温かみを感じることが多く、いっぽう金属打楽器の音はひんやりとして涼しい感覚を覚えます。今回いいなと思ったのは、だいぶ前に買った2枚。

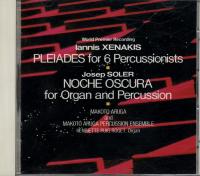

★クセナキス:プレアディス 他

有賀誠門パーカッションアンサンブル

ギリシャの大作曲家クセナキスが6人の打楽器奏者のために作った40分ほどの大作です。4つの楽章はそれぞれ金属楽器・鍵盤楽器・太鼓・それらの混合で演奏されます。

「金属楽器」に登場するのは、この曲のためにクセナキスが考案したsixxenという楽器です。微妙に音程の異なる四角い金属のパイプを何本も並べたもの。甲高くきらびやかで、星屑をまき散らしたような特徴ある音。これを6人で同時に叩き鳴らすのですから、耳障りに感じる人もきっといそうです。

曲名のPléïadesは、夜空に輝くプレアデス星団「すばる」のこと。私の視力ではすばるに何個の星があるかわかりません(ほとんど雲にしか見えない)が、目のいい人なら肉眼で5~7個の星が見えるらしいですね。自動車のスバルのロゴマークは6個の星になっていて、クセナキスもここでは「6」に大変こだわって曲を作っています。

私はこの曲の生演奏を2度体験しています。一度目はこのCDで演奏している人たちによるもので、円形劇場で彼らを取り囲む客席の最前列で観た(聴いた)迫力は凄まじいものでした。これが楽譜に表せるのかという複雑極まりないリズムと多彩な音色、そしてsixxenの音には圧倒され頭がくらくらするようでした。

もう一度は世界で最も有名な打楽器合奏団、ストラスブール・パーカッション・アンサンブルによるもので、プログラムに「プレイアード」と書かれていてプレアデスのことだと事前に気付かず、曲が始まってからようやくフランス語読みだとわかった次第。間抜けでした。演奏はsixxenの響きが少しくぐもったような音で、違和感があり今一つの印象でした。(あくまで私の問題)

プレアデスは夏の星ではありませんが、夏聴くのにふさわしい曲だと思います。

もう1枚のCDは次回に。