うな丼の未来 (8)うな丼の未来

20130826

うな丼の話、いかがでしたか。

ここしばらく私の耳目に入る情報からだけでも、今の日本でウナギが相当にヤバい状況であることはひしひしと感じられました。一方で「ウナギをもっと安く日常的に食べたい」という声はまだまだ大きい、というより大多数の声でしょう。

事情を知らずにいる方がそう思うのは無理もない。仕方がありません。事情をわかっているのに頬かむりして、世界各地へ乗り出し地球上のウナギを絶滅するまで食べ尽くしたい、といわんばかりの身勝手な報道をあちこちで見るにつけ、こんなことでいいのか、と思いました。

最近ではクロマグロの規制の話が紙上を賑わしています。これもウナギと共通点の多い話です。いま日本の水産業は多くの矛盾をかかえており、資源と業者、双方の持続可能性がともに危ぶまれています。漁業は生産工場でなく、天然資源の利子をいただいているという考え方に、ぜひ多くの方に気づいていただきたいと思います。私たちはどこかで我慢をしなくてはなりません。

今回、好奇心から東大のシンポジウムに参加してみましたが、これまで考えてこなかった視点にいくつも気づき、まことに勉強になりました。さまざまな立場の方がうな丼とウナギの未来を真剣に考えていることに心強さを感じました。(2)でご紹介したシラスの写真は、この会場で撮ったものです。

一連のうなぎの記事、後半はさぞかし読みにくかっただろうと推察しますが、近いうちにぜひ書いてみたかった記事でして、お付き合い下さった読者の皆様、ありがとうございました。

写真は、最近あるところで頂戴したうな重。もうとろけるようで、大変おいしかった。一口いただいてしまってから「あ、いけねえ、写真」と気がついたので、食べかけで失礼しました。こういうウナギをいつまでも(たまには)食べたいものです。

うな丼の未来 (7)うな丼の未来

20130825

シンポジウムメモ、続き。。

水産行政の役割―ウナギをめぐる最近の状況と対策について 宮原正典氏(水産庁)

水産庁としてのウナギ対策…業者への金融、飼料の購入対策を導入済である

水産庁だけではできないことも多く、国交省との協働もさらに必要

APECで日中台の協議を平成24年から始めている 今年9月に4回目を予定

ワシントン条約の貿易状況をモニターするNGO「トラフィック」が警告を発している

ウナギについてはどうしても関連国が多く、大変手間のかかる調整が必要とされる

養鰻業者がどうやって原料シラスを調達したかを明らかにしなくては、ブラックボックスは解明できない。日本はウナギを採ることに明確さがあるが、購入調達は未知の部分が多い。この2年ようやく声が高まってきてこの話が進むようになった

河川管理の優先順位は①防災②農業水利であって、魚のことは後回しになっていた

夏場には田んぼに水を回すため、川が枯れてしまうが、水産庁ではどうにもならない

研究者の役割―東アジア協働へ向けた鰻川計画 篠田章氏(東京医科大学)

シラスの漁獲統計は信頼できるのか?(資源量をちゃんと反映しているのか?)まず元になるデータを同一の条件化で測定できるような仕組みを作ろう

「鰻川計画(Eel River Project)」EASECで2008年に発案、東アジア諸国に鰻川を設定し、漁期と無関係のきちんとしたシラスのデータを取る

日本では相模川で2009にスタート、徐々に全国展開中

相模川でわかったこと…夏に一番多く生まれている筈のウナギは相模川に来ていない、ピークがまるでずれている。 ミンダナオへ行ってしまったのか?無効分散の可能性がある

パネルディスカッション

これらのプレゼンを踏まえ、最後に吉村、白石、井田、中島、宮原、篠田の各氏をパネラーにディスカッションが行われました。司会は海部氏。誰が何を発言したか、会場からの発言もあり、ちょっと書ききれませんでした…

ユーストリームで現在、のべ900人以上のフォローがある。

・シラスは採ること自体は易しいので漁獲枠にはなじまない。養鰻業者が買わないようにする手もある。業者がまともなものを、それなりの価格で、ある程度の量で我慢して販売することをルール化すること。

・MSC(持続可能な漁法で捕れたものにつけられるエコラベル、消費者が識別できることを目的にしている)というのがあるが、ここまで来てしまうとウナギでMSCの認証はもう取れないだろう。

→養殖池の段階できちんと規制をして、認証制度をかませればいい。

・シラスのブラックマーケットの根絶を!養殖業界はこれまで、シラスの出所にはあまり関心を持ってこなかった。

・店頭では「MSCがついていれば売れる」状況にはない。やっぱり消費者の啓蒙が一番大事では。

・消費スタイルを変えようという提案は、どうやって進めていけばいいの?(※会場からの質問、私もここは重要なポイントだと思う)

→300円安くするのではく、300円高くしてそれを保護活動に回せるような商品開発(※それはちょっと無理というものでは…)

→自分で採ったものが自慢できうるものでありたい 喜んでもらうのが漁業者冥利

→「ニホンウナギ」種であることの表示を義務付けてはどうか。NGOなどの監視は効果があろう

→サステイナブルな話はなかなか広がらない。農業でも同じ。

→環境保全に対してカネを出す人が増えないと、NGOは力を持てない

・市場がシュリンクしていくと業者が成り立たなくなることについて→今後原料事情がますます悪くなり資源管理を進めていくと、効率的な業者(安売りスーパー?)が生き残りまともな業者(蒲焼店)が先に淘汰されてしまう。公平公正な人が生き残るようにしなくては!

・量販店や外食チェーンの意見(反論)も聞きたい→今日のシンポジウム、大手流通業十数社にも招待状を送ったが、反応ゼロであった由。

・放流は生態系維持のために役立っている。科学的な意味だけでなく、漁師がみずから川を守る意識付け、という意味もある

・ウナギは話題になって気にしてもらえているが、他にも現実にいなくなっている魚がずいぶんいる、彼らにも気をとめてほしい

・社会が安いウナギの方を向いていることは止められない。強制はできないが、大事にウナギを食べることが良いことは分かっている。おすすめするキャンペーンを張りたい

ということで、シンポジウムのメモは以上です。読みにくかったと思いますが、ご容赦を。

うな丼の未来 (6)うな丼の未来

20130819

シンポジウムメモ、さらに続きます。。

異種ウナギは救世主になれるのか 吉永龍起氏(北里大学)

ウナギ属には19種おり、その3分の2は熱帯に生息する(ニホン、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアは温帯種)

市販の蒲焼のDNAを鑑定してみたら、主に流通しているのはニホンとヨーロッパ、あと少ないがアメリカ、バイカラ、オーストラリア種

シラスの主な輸入元はほとんどが香港(年によっては100%近く)だが、香港にシラス業者は存在しない 実態は他の国から香港をダミーにして輸出されている

温帯種では単一種のシラスを集められるが、熱帯では他種の混在を避けられない

シラスの異種混入を放置しておくと、日本の天然水系(河川)に異種ウナギが散逸する可能性がある。これは生態系の維持からいって困るし、寄生虫や病原菌の問題もある

漁業者の役割―蘇るか浜名湖ウナギ 吉村理利氏(浜名漁業協同組合)

魚種を守るためにシラスを禁漁し、現在ウナギに関わっている業者たちを葬ってしまっていいのだろうか?

浜名湖のシラス漁は満潮時、潮が止まった10分間ほどで急いで網をかける。成魚は定置網や竹筒で捕る。

浜名湖周辺に一万羽もいる「ウミウ」がウナギを捕ってしまう。大敵。

現在は主に親魚の放流をやっているが、放流してもオスなので増加はしない。科学的に正しいことをしているのかよくわからない(※本当ですね。デモンストレーション以上の意味があるのでしょうか?)

養鰻池には重油をたくさん使う、水温を約30℃に保つため

(宮城の牡蠣の例を引き合いに出した質問に対して)湖の周囲に植林をして湖の環境を再生したいと考えたこともあったが、周囲にあるのはミカンと杉の木ばかり。規制があり望むような広葉樹を植えることが許されていない。

養鰻業の役割―今までの資源保護対策とこれからの資源保護対策 白石嘉男氏(日本養鰻漁業協同組合連合会)

国内の養鰻業者 3000→444に

30年前から放流を行ってきた

現在は台湾や中国の養鰻業者と定期的に情報交換をしている

(シラスウナギ、中国語で鰻苗、英語ではglass eel)

産卵のため海に下るウナギを捕まえたら放流するよう、一般に求めている

浜名湖では、すべての成魚を捕獲して放流することに決めた

蒲焼商の役割 涌井恭行氏(全国鰻蒲焼商組合連合会)

【この日(土用丑の日)はとても店を離れられる状況でないので、声明文が代読されました】

蒲焼店は激減中、もはや瀕死の状況

ウナギ成魚の30%は蒲焼店、あとは加工業者へ流れている

加工品の輸入は80年代から激増している、最大13万トンが輸入された

ワシントン条約対象になることには危機感はあるが、蒲焼専門店の価値が見直される機会になるかもしれない。ウナギ蒲焼を安さだけでとらえてほしくない

一部の生産者のためにシラスが暴騰しているという見方もある(※品薄をいいことに値を吊り上げたり、素性の怪しい闇シラス?が流通していることを言っているのか?)

シラスは12t(水産庁の見解では20t)もあれば日本人の胃袋を賄える。シラスの価格にぜひ上限規制を設けてほしい

蒲焼店は苦しいながらも何とかのれんを守っていくつもり。専門店ならではの美味しい蒲焼、職人の技を守っていきたい

報道の役割―ウナギ問題をどう伝えるか 井田徹治氏(共同通信)

報道メディアのおかしさ

・スーパーがウナギを安く売るのは消費者のためで素晴らしい、という報道

・異種ウナギは救世主?→A種を採りつくしたら、次にはB種を採ればいいという「乱獲のヒットエンドラン」資源の危機を一時的に見えなくさせてしまい、魚種交代の原因になっている

サバ→タイセイヨウサバ タラ→ホキ ニホンウナギ→ヨーロッパウナギ

・ワシントン条約の対象になったら大変だ、どうしよう?→本来は不正な輸入品を排除するためのものなのに。

ウナギは野生生物である 商品食物と見てはいけない

元本に手を付けず、利子を食べていかねばならない

メディアの報道姿勢のおかしさは、広告主の圧力よりもむしろ、記者クラブ制度やメディア各社内のセクショナリズムが問題なのではないか(※科学記者と経済記者の見方にはかなりの違いがあり、本来はメディアとしてそれをすり合わせていくべきなのに、それぞれが勝手な紙面を作っている矛盾。聞いたことがあります。また発表主の意向に反する記事を書けば、次から情報をもらえなくなるかもしれません。記者クラブの弊害)

環境行政の役割―環境省第4次レッドリストについて 中島慶二氏(環境省)

環境省のレッドリストは、普及啓発のための基礎資料だという位置づけ(規制とは違う)

ニホンウナギは絶滅危惧種1B(EN)に該当する 3世代減少率50%以上が対象で、ニホンウナギは72~92%

レッドリストは「このままでは危ないんじゃないか?」という警告。必ずしも厳密な科学的証明を必要とするものではない。

誰かを悪者にし糾弾して終わりではなく、ウナギを守るためにできることは全部やる、という姿勢でいたい。

(続く)

※ナショナルジオグラフィックのホームページに、井田氏の「ウナギが食べられなくなる日」という連載記事があります。ボリュームがありますが、ウナギ資源問題がわかりやすく書かれていますので、ぜひ読んでみて下さい。

関連リンク: ウナギが食べられなくなる日

うな丼の未来 (5)うな丼の未来

20130818

シンポジウムメモ、続きです。。

ウナギの資源評価 田中栄次氏(東京海洋大学)

シラスは現在では3.3%しか生き残っていない(※成魚になっていないということ?)

養殖したシラスが80%生き残るとすれば、養殖に回す分から4%位を再放流すれば、採った分は帳消しにできる

(※田中氏はシラスの採取量実績は海に存在する量と必ずしも相関しないとし、数学的シミュレーションを用いて、シラスの数はそんなに減ってはいないという仮説を提示しました。数式がたくさん使われ、私にはこの仮説が正しいのかどうか見当もつきませんが…会場には首を傾げる人もいました)

IUCNウナギレッドリスト会議報告 海部健三氏(東京大学)

IUCN…世界のレッドリストを管理する組織 本部スイス

日本の環境省の「レッドリスト」は日本独自のもの

IUCNレッドリストに載ったからといって、それだけでは特に規制があるわけではない

7/2ロンドンで行われた会議は、まだ入り口のワークショップを開いたばかり。どう議論が進むか現時点ではまったくわからない

この会議でレッドリスト種に指定されると、ワシントン条約のリストに載る可能性がある(国際取引規制)

ワシントン条約規制にも罰則があるわけではないが、加盟国は面子を保つために規制を守ろうとする(※世界から非難を浴びるのはまっぴらということ)

現在日本の鰻に関するデータはごく少ない。これだけのデータではわからないことが多すぎる。漁獲量は密度(資源量)を必ずしも表さないから(※この視点は何人かのプレゼンターからも投げかけられました)

ウナギの情報と経済 櫻井一宏氏(立正大学)

うなぎ店の売上 一店当たり3000万を切る?30年前は3500万くらい

世帯当たりの蒲焼購入額 1990年5000円→2012年2000円に

量販店、コンビニなどでの売れ残り廃棄量のデータはないが、実際には重要なファクターではないか?(※確かにその通り、胃袋に入った分だけがウナギの消費量ではないはず)

産卵場調査から予測するニホンウナギの未来 渡邊俊氏(日本大学)

ニホンウナギの産卵場所は年によって変わるし、月によっても変わる

明言はできないが年々南下傾向にあるのでは?

産卵場所が北緯14度だと、北赤道海流を経て黒潮に乗り日本に来る

北緯12度だと、フィリピンからミンダナオ海流に乗って南下し、日本や中国に来ない

(※熱帯種のウナギの種が混在し単一で採取できないのはこのため?)

産卵場へと回遊する親ウナギの減少があるのではないか

2012年は産卵場は北緯15度と北上したが、シラス漁獲量は最低だった

いくら南下しても、限界は海嶺の存在する北緯12度までだと思われる。南下の理由は雨水と関係がある

ウナギ人工種苗生産技術への取り組み 田中秀樹氏(水産総合研究センター増養殖研究所)

ウナギは飼育条件下では、自然に成熟産卵することがない

ほとんど(90%以上)がオスになる 完全養殖には「メス化技術」が必要

受精卵が得られても不安定

仔魚のエサが長らく不明で飼育ができなかった(※深海ではマリンスノーを食べているとか聞きました) 食べそうなものをいろいろ試してみたが、微小なミズクラゲを与えてみたらクラゲがウナギを食べてしまった(爆笑)などの失敗もあった

96年にサメの卵をよく食べることを発見、その後サメ卵にオリゴペプチドを加えポタージュ状にしたものを使い、99年にレプトセファルスまでの飼育に初成功

2002 人工シラスまで育てることに成功

2009 成熟体まで育つ

2010 完全養殖に成功

[現在の技術]

成熟排卵率…90% 一尾当たり排卵数…60万個 孵化率…30%

仔魚の生存率 孵化→摂餌開始…80% 摂餌開始→シラス…5%

孵化率と、シラスへの生育の率がネック ここを何とかupさせたい!

5トンのシラス(2500万尾)を生産するためには、逆算していくと

催熟親魚数で3858尾いればよい。これは決して不可能な数字ではない!

問題は、その過程での5億尾のレプトセファルスを飼育する設備がないこと

効率化、省力化、低コスト化を進めていかなければ商業レベルで使うことはできない

サメ卵が将来にわたって安定供給される保証はない 鶏卵を使えないか研究中である

(※この方の話は私の全然知らなかったことで大変興味深く、産卵から成魚までの「完全養殖」が既に成功していることは今後に大きな期待を感じさせるものでした。しかし商業採算レベルへの道はまだまだ途方もない長さだとも思いました)

(続く)

うな丼の未来 (4)うな丼の未来

20130817

7月22日は土用丑の日でした。この日に合わせ「うな丼の未来~うなぎの持続的利用は可能か」と題した公開シンポジウムが東京大学で開かれ、私はぜひこの機会にしっかり勉強してみたい、と思って参加してきました。この一連の記事を書こうとしたきっかけにもなりました。

東大なんてところに足を踏み入れるのは、もちろん初めてです。いや暑いこと!

主催は東アジア鰻資源協議会(EASEC)日本支部で、水産に係わる研究者たち・漁業関係者・行政ら15人の発表者から入れ代わり立ち代わり20分間のプレゼンがあり、最後にはパネルディスカッションが行われ、まことに盛りだくさんのシンポジウムでした。参加者は200人強くらいだったようです。

ここからは当日私がメモした内容を記録しておきたいと思います。ちょっと一般の方向けでないかもしれませんし、あくまで私的なメモで発表の内容をきちんと網羅できていませんが、ご容赦のほどを。検索するとweb上にはtogetterまとめなどもありますので、関心のある方は補完していただくと良いでしょう。私のコメントは(※)で。

シンポジウム「うな丼の未来」メモ

2013.7.22(丑の日)9:00~16:50 東京大学弥生講堂

GCDEアジア保全生態学から冒頭挨拶 鷲谷いづみ氏(東京大学)

蒲焼のためのウナギ(養殖)は多様性がない。自然界に於いて役割を果たすことができない

基調講演「ニホンウナギとともに生きる」EASEC会長 塚本勝巳氏(日本大学)

(※ウナギ博士として大変有名な重鎮の方です)

ニュージーランドのマオリ族は昔から鰻を食べていた(干物など)

食資源であるとともに、畏れ、敬い、愛する対象

日本では40年間にわたって減少中

原因 ①乱獲 ②河川環境の悪化 ③エルニーニョなど(短期的)

知らないと悪口も言えないので、牛丼店で「うな牛」を食べてみたら…う、悪くない(笑)

最近話題のアフリカなど異種ウナギについて ①メディアは救世主扱い ②研究者は生態系の攪乱を心配し ③一般は品格、道義性を問題にする

ニホンウナギは東アジア全域にまたがる巨大な単一集団

産卵場が海の彼方に(3000㌔南の西マリアナ海嶺)→だからこそ管理が難しい

日本の鰻消費の99.5%は養殖ウナギ

天然は取らない、売らない、食べない

求められるのは完全養殖の研究推進、消費スタイルの変革、節度ある消費

職人の最高技術で焼かれたウナギを、ハレの日のご馳走として、襟を正して戴きたい

日本人はウナギをどう食べてきたのか 勝川俊雄氏(三重大学)

かつてのハレの日の外食は、今は家庭の手抜きメニューに(スーパーの蒲焼、調理不要で贅沢感、お父さんにも喜ばれる)

持続性を無視したお手軽消費が、資源と食文化の衰退を招いている

ヨーロッパウナギの乱獲→絶滅危機、欧州の鰻食文化の消失につながってしまった 現地では伝統的ウナギ料理がすり身で代用されていたりする(※現物の写真も出て、失笑してしまいました。現地の人すみません)

これまで我々は①子供や孫たちのニホンウナギを食べつくした ②欧州のウナギも食べてしまった ③次はアフリカや東南アジアで同じことをするのか?

日本政府は、ウナギは減っていないと言い張るが、資源そのものの減少と低価格大量消費の両方がウナギを今日の状況に追いやった

異種ウナギの持続的な輸入はトレーサビリティーに対応できるのか?

消費者が真っ当なウナギを買い支える文化を育てなければならない

(続く)

猛暑と節電日々雑記

20130811

お暑うございます。

ここ一週間、特に今週末の暑さたるや、涼しいはずの当地でもかなりのものです。

駒ヶ根には気象庁の正式な観測所がないため、公式のデータがありません。お隣の伊那市では、10日の最高気温は37℃。観測史上最高の気温だったという話です。駒ヶ根もおそらくそれに近い状況だったのでしょう。会社内も大変暑く、集中して仕事をするのも大変なことです。ちっと夕立でもあればねえ。

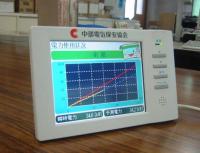

さて暑い季節ほど電気代がかさむのは、どの事業所でも一緒だと思います。諸経費節減の折に電気代を見直そうと、当社も遅ればせながら、このほど業者さんに頼んでデマンドメーターをつけました。現在使用中の電力がどのくらいだかわかるやつです。

電気料金は単価×使用量ですが、単価は「一年間で一番たくさん電気を使った30分間」の使用電力に応じて決まります。このピークを低くすることができれば、年間の電気料金を抑えることができます。このメーターは30分単位で使用量をモニターし、オーバーしそうになると警告音が鳴って、さあさあ急いで使っていない器具のスイッチを切りましょう、というわけ。

当社の場合もっとも電力使用量が大きいのは、365日24時間休みなく動いている業務用冷凍冷蔵庫。冷凍庫の出し入れが激しい時間帯は、それだけ冷凍機もフル回転しますから、使用量は当然大きくなります。扉の開閉に気をつけ、庫内の温度が上がらないようにしなくてはなりません。

しかしこのメーターをつけてみると、照明だって馬鹿にならないことがわかります。倉庫内の水銀灯はこれまであまり深く考えることがありませんでしたが、これを切ってみると明らかに違いが出てきました。昼間わざわざ照明をつけなくても倉庫内は十分な明るさがありますから、夏場だけでも昼間の消灯をしてみましょう。

…などとこの数日分のデータを見ながら、どこが節約できるかな、と考えるのはいささか面白さもあります。本当は事務所が薄暗くなるのはケチくさいような気もしますが、せめて夏の間だけでも、せっかくですから少々の不便を我慢してみようと思います。

うな丼の未来 (3)うな丼の未来

20130804

だいたい子供の頃は、そんなにしょっちゅうウナギを食べる機会はなかったと思います。手ごろな価格でスーパーの店頭に山ほど並ぶようになったのは、そう以前のことではありません。おおむね、1996年くらいからだと言われます。

リンク先のグラフ「国内ウナギ生産量と輸入量」をご覧ください。ここで見る範囲ですが、昭和60年の生産量輸入量から見ると、平成12年13年はおおむね倍です。国産台湾産が減少する一方で、その分を中国産が埋めていることがわかります。

平成11年から価格が急降下しています。これは中国産養殖ウナギが、資源量の減ってきたニホンウナギからヨーロッパウナギへと調達先を変えた時期と一致しています。大きな生産地を得たことで価格は下がり、日本ではどこでも安いウナギが手軽に買えるようになり、牛丼店までがうな丼をメニューに載せるようになりました。

しかし平成20年から中国産の輸入量も激減し、昭和60年を下回るどころか半減して現在に至っています。ヨーロッパウナギをも大量消費した結果、稚魚が激減し(1980年から2005年までに、95%から99%も減少)2008年には国際自然保護連合(IUCN)の絶滅危惧種リスト(レッドリスト)で「近い将来の絶滅の危険が極めて高い種」に指定されてしまいます。それにより輸出規制(全面禁輸ではない)が行われ始めた結果です。

(現実には、水面下でヨーロッパシラスは使われています。AERA誌の7.29号でレポートされていますが、牛丼店、寿司店、弁当屋などでヨーロッパウナギが使われています)

これはもう、暴食の招いた結果といっていいですし、その責任の多くが私たち日本人にあることは明らかです。中国で養殖されたウナギのほとんどは日本に輸出されます。私たちがこれからもウナギ食文化を楽しみ享受したいと思うのなら、資源に限りのあるウナギをこのように、大量安価に消費することはできないのです。

7月19日、NHKの「週刊ニュース深読み」で、ウナギをはじめとする水産資源問題を40分以上にわたって取り上げていました。なかなか分かりやすく解説された好番組でした。日本人による爆食にも警告がされました。しかし登場したゲストは、消費者として安く買える今の状況を捨てるなんて嫌だよね~、という見方に終始し、なかなか話が噛み合わないなと思って見ていました。

番組の一番最後に、北里大学でウナギの研究をしている吉永龍起さんがまとめとして「現実にウナギがいなくなっているのだから、ウナギを食べることを控えなければならない。まったく食べないわけにもいかないのならばせめて、量販店や牛丼店で安いウナギを年5回食べることよりも、専門店の高い技術で丁寧に作られた蒲焼を年に一回食べることの方がいい」と言いました。

私はいつこの発言が出てくるか、と思って最初からずっと観ていました。なかなかこうした番組では言いにくい言葉ですが、多くの研究者が提言しています。ウナギを守るには既に、そこまでしなくてはならない時代になっていると。

それを聞いたゲストの松本明子、「キャハハ、そ~んな~」と見事に笑い飛ばし、その雰囲気のままで番組が終わってしまいました。この方、それまでの番組の中身、何を聞いてたの?台無しというやつですな。居残り勉強をしてもらいたい。

まだまだ続きます。

関連リンク: 日本養鰻漁業協同組合連合会のホームページより