三人のティンパニスト (2)音楽ばなし

20160729

野口先生は引退してから「交響的一撃」という自伝的な本を出版されました。長年のオケ経験で接した多くの名指揮者や名演奏家との思い出や、若いアマチュアに伝えたいことなどが書かれています。中には「こんなことほんとに書いていいんですか?」と思うような辛辣なこともあちこちに書かれており、興味深く読ませていただきました。

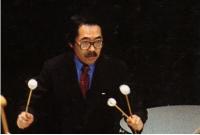

佐藤英彦先生とは直接お話しする機会はありませんでしたが(楽器屋さんで巡り合せたことはあります)私は東京にいた数年間日本フィルの定期会員だったので、実演には3人の中で一番多く接しています。風貌の通り本当に穏やかなお人柄の方だとお聞きしますが、このちっちゃなおじさんが怒涛の勢いで大曲のティンパニを鳴り響かせている様は、まことに圧巻でした。

マーラーの交響曲第1番「巨人」第1楽章は、オケとティンパニソロの数秒間の目まぐるしい掛け合いで終わります。私が居合わせた日フィル公演で、この場所で突然「ガチャ!」という異音が鳴り、佐藤先生は大慌てで隣の太鼓に切り替えて叩いたものの、掛け合いがずれて大混乱になってしまったことがありました。ヘッド(皮)の異変か、音程を調節するペダルのギアがおかしくなったか。いずれにせよ滅多にない大アクシデントで、プロでもこんなことあるんだ、と思ったものです。ご本人、冷や汗たらたらだったでしょうなあ。

佐藤先生は当時からマレット(ティンパニや大太鼓のバチ)や現代音楽に使う創作打楽器の製作でも知られていました。今のように大太鼓のマレットを何十種類の中から選べるような時代ではなかったあの頃、私はsato brandの大太鼓のマレットをとても気に入って使っていました。

山口浩一先生 平成27年10月17日死去 享年85歳

野口 力先生 平成28年4月2日死去 享年86歳

佐藤英彦先生 平成28年5月26日死去 享年87歳

わずか半年のうちに、時代を築いた先生方が相次いで亡くなられました。何ともいえない寂しさを覚えます。合掌。

三人のティンパニスト (1)音楽ばなし

20160728

私が学生だった80年代前半、東京には9つの大きなプロのオーケストラがありました。オケの最後列最上段にでんと構えるティンパニストはどの楽団でも大きな存在感を持っていますが、ここに挙げる三人の方々は、当時すでに楽団の重鎮として腕を振るっておられ、特に私の印象に残っています。

新日本フィルの山口浩一先生、読売日響の野口力先生、日本フィルの佐藤英彦先生。

山口浩一先生。当時私たちのオケは弟の山口恭範先生に指導を受けており、そのお兄さんということで、身近な存在と感じていました。浩一先生のお父さんは童謡「かわいい魚屋さん」を作曲した山口保治氏、息子さん(山口とも氏)も打楽器奏者です。髭を生やした独特の風貌でした。戦後アメリカ仕込みの豪快な演奏。

新潟県妙高市の山奥、寸分道(すぶんどう)の廃校を使った打楽器のサマーキャンプを長年主催しておられました。私も一度だけお邪魔して参加し、ティンパニを個人レッスンしていただきました(ちょうど練習中だった「第九」をみていただいた)。打楽器漬けの日程、そして最終日のBBQもとても楽しかったことを覚えています。

伊那フィルで9年前「幻想交響曲」を演奏した時、例によって私が本物の鐘(カリヨン)一対を使いたいとあちこち探し、山口先生の個人所有楽器を貸し出していただくことができました。いや凄い音でした。

野口力(つとむ)先生。あのころ首都圏の大学オケでは、野口先生に教えを受けていた学校がいくつもありました。私はご縁がなかったのですが、伊那に帰ってから某プロオケのOBオーケストラがこれまた「第九」をやったとき、大太鼓のエキストラで乗せていただくことがあり(普通ないでしょう?)そのときのティンパニが野口先生でした。指揮は小林研一郎氏。

第九の大太鼓は曲冒頭から1時間近く出番がなく、最初に叩くのはピアニシモでほとんど裸、オケの響きを決めるとても大事な音です。リハーサルで「ボンッ」と一発叩いたら、隣にいた野口先生が小声で「大きい!」と。私はこれですっかり緊張してしまい、不安なままリハを終えました。もう随分前のことですが、本番はどんなだったっけかな?

野口先生のティンパニを隣で見ていると、ド迫力で押すような感じは全然なく、むしろ「こんなちっちゃな音でいいの?」と思うような場面が多かった。オケが小編成だったこともありますが、オケに君臨して雷鳴を轟かすのではなくて、音楽の中にしっくり入りこんでオケの音色を作っていく様子に多くの示唆をいただきました。

野菜の夏食べもの

20160726

いま信州は野菜が素晴らしく美味しい季節です。知人の方々からときどき野菜のお裾分けを頂戴し、嬉しくいただいています。

中でもきゅうりをたくさん、山ほどいただくものですから、食事のたびに1本ずつかぶりついていますが、とても食べきれない。思いついて戸棚からミキサーを引っ張り出し、冷製スープなんぞに。

シンプルがいいんですね。玉ねぎ、ヨーグルト、オリーブオイルなどと一緒にミキサーするだけです。味付けがちょいと難しい。私がやると塩が足りず、ピタリと決まりません。隠し味に白だしとか入れてみましたが、ちょっと違うかな。きゅうりはまだまだたくさんありますから、もう何回か試す機会があるでしょう。

この間はおいしいトマトをいただきました。丸のまま齧って食べ、おいしいなあと感嘆し、でももっとおいしい食べ方あるかな…と。そうだ。

軽くトーストした食パンにマヨネーズを塗り、スライスしたトマトをびっしり載せて、クレイジーソルトを一振り。これ、最高です。

ああ、夏の朝の贅沢。

狂騒、ポケモンGO日々雑記

20160724

いやあ世間もメディアも「ポケモンGO」一色ですなあ。どこでポケモンをゲットできるか検索するサイトもあって、我が家のお向かいの公園もそんなスポットらしいですよ。駒ヶ根市街地に十か所以上あるようです。

スマホを持たない私は、もちろん蚊帳の外です。TVなどで見ると、面白そうではありますね。コレクター魂を刺激される気持ちはわかります。集めたポケモンを使って対戦するとかそういうことにはあまり興味ないですが。

日本での配信が始まったのが一昨日の朝。昨日地域のお祭りがあって、中高生が浴衣姿で結構大勢集まっていたのですが、それらしい仕草をしてる人、ほとんど見かけませんでしたなあ。それほど気を付けて見たわけではありませんが。

バーチャルなゲームがリアルの世界に進出してきたという点で、このゲームは画期的であると思います。しかしそれだけに、ユーザーの側がうまく扱いかねているのが現状なのでしょうか。以前から「歩きスマホ」の危険性は指摘されていますが、歩きどころか「運転中」にポケモンをやるような馬鹿者には、厳罰で臨んでほしいですね。

よりこのゲームの本質的な問題として、道路でも他人の土地でも立ち入り禁止の公的エリアでも、傍若無人に(ご本人たちの多くは、それほどの意識はないと思いますが)入ってしまう現象は、少なくとも当分の間、問題を起こし続けるでしょう。

Google street view が個人のプライバシーを無視し続けていることは、言うまでもなく不愉快です。山ほど出てくるであろう「禁止希望エリア」でのポケモンGO利用制限にどこまで対処できるか、するつもりがあるか、が、私は問われると思いますね。そんなエリアでポケモンをゲットしようとしたら、それまでの「貯金」がパアになってしまう、とか?

一方でレアポケモンを捕れるポイントに、ぜひおらが街を!という売り込みも今後殺到するのでしょう。田舎ではやっぱりポケモン密度も小さいみたいですが、さてそれなりの経済効果があるでしょうかね。これだけは言えると思うのですが、マクドナルドには大してカネを払わない長っ尻のお客が増え、飲食物の販売にはかえってマイナス効果になるのでは。

国ぐるみドーピング日々雑記

20160722

目前に迫ったリオ五輪に、さらなる激震が。。

--------------------------------

【livedoor news】スポーツ仲裁裁判所(CAS)は21日、組織的なドーピングでロシア陸連が国際陸連(IAAF)から資格停止処分を科され、ロシア選手全てが原則として国際大会に出場できないことを不服としたロシア68選手の訴えを棄却した。CASは、資格停止を受けているロシア陸連の選手はIAAF規則で開催されるリオデジャネイロ五輪に出場する資格はないとの裁定を下した。

--------------------------------

今回のCASの裁定で陸上競技の選手たちが出場できないことが確定しました。これによってIOCでは、他のすべての競技でもロシア選手団の参加を認めない可能性が濃厚となりました。

組織的な細かい手口も明らかにされています。事前にきれいな検体を冷凍保管し、連邦保安庁の人間が作業員を装って夜間検査所に出入りし、開かない筈のボトルを特殊な方法で痕跡を残さずに開封し(どうやって開封したか、謎だそうです)、まさに映画に出てくるスパイ顔負けの手口ですな。

国威発揚のために無茶なドーピングがはびこった時期は、かつての冷戦時代の東側諸国、80~90年代の中国の「馬軍団」など、たびたび繰り返されてきています。ロシアほどの大国が今さらそんなことしなくたって、といぶかしく思いますが、なりふり構わない幼稚な姿勢に辟易してしまいます。どこかの国なら、いかにもやりそうですがね。

そうはいってもロシアは自他ともに認める世界のスポーツ大国です。彼らを門前払いにすることには、よほどの確証がなくてはできないでしょう。すべてを連帯責任にすることで「シロ」の選手も出場できなくなるケースが出てくるかもしれません。ご本人たちが知らないうちにスタッフの手でドーピングに巻き込まれている例も、もしかしたらあるのかも。

日本はドーピングについては世界のスポーツ界で断然クリーンな国だと評価されているそうで、当然のこととはいえ大いに誇っていいですね。これこそフェアプレイの根本ですから。

リオでは五輪を前にして、工期の遅れに始まりジカ熱や暴動、ストライキなど社会の不安定さを象徴する様々なトラブルが噴出しています。(次の五輪会場にもしイスタンブールが選ばれていたら…!どんなことになったやら)無事に大会が行われるかどうかが心配される事態です。

リオ開会まであと二週間。

オートーコー市場(3)食べもの

20160719

そのほか、市場のあれこれ。

1、これは「ふりかけ屋さん」です。前記の番組で長澤恵さんが熱烈におすすめしていたので、わざわざ探して行きました。ナムプリック(NAM PRIK)といって、肉やら魚やら小海老やらを香辛料とともに炒って作ったもので、かなりの種類があります。長澤さんによればメンダー(タガメ)のふりかけが爽やかな香りで素晴らしいそうですが、聞いてみましたが置いてありませんでした。残念。

量り売りでビニール袋に入れて売るほか、プラスチックのカップに入ったものはお土産にもってこいだと思います。(数か月の日持ちがするそうです)

2、そういうわけでこの3種を買ってきました。写真上から時計回りに、お魚の激辛のやつ、同じく甘辛のやつ、お肉のふりかけ。それぞれの商品名はタイ語でしか書いてないので読めません。

ご飯にそのままかけてもいいし、サラダのトッピングにしたり、炒め物の味付けにしたり。家庭の味があっという間にタイの味に変身!もっとたくさん買ってくればよかった。日本でも手に入るのでしょうか?

3、ニンニクの専門店。すごい眺めですね。

4、お米屋さん。さすが米どころ、白いの茶色いの、いろいろです。黒いのはいわゆる「ワイルドライス」ですかね。

5、乾物屋さん。ガイドさんによれば白いくるくるしたものは「魚の浮き袋」だそうです。中華料理でよく使われるのは知ってますが、まだ食べたことはありません。

6、焼き豚。これもおいしそうだ!

他にも、缶詰や調味料を扱う店、高級菓子店(ここだけはガラスに囲まれて冷房が入っていた)、衣料品や日用品のお店もあり、2時間いましたがまったく飽きませんでした。バンコクへ行く方でタイ食にご興味のある方、わざわざ行く価値はあると思いますよ。

(食べるものは完全に現地仕様ですから、自己責任でお願いします…たぶん街にあふれる屋台よりは、ずっと衛生的だろうとは思いますけど)

オートーコー市場(2)食べもの

20160717

前回書いたように、惣菜やおかずがとても充実しており、その場で購入してテーブルで食事をすることもできます。。

1、フードコートは黄色いシャツを着た人でいっぱい。実はこの日はプミポン国王(ラーマ9世)の在位70周年記念にあたり、国王の象徴カラーである黄色を着用した人が、街にもどこにもあふれていました。国王への敬愛ぶりがうかがえます(ユニフォームとして今日は黄色を着てこい、とお店や会社から指示があったケースも、きっとあったでしょう)。国王は88歳、しばらく前から入院中ですが、世界に現存する君主の中で最長の在位となっています。

2、たくさんのお惣菜、こんなふうに売っています。魚は大小のナマズを使ったものが多いようです。そして豊富な野菜。スパイシーでいいにおい!

3、こちらは汁物、というかカレー類です。ごはんを買ってそれにかけてもらうこともできますし、持ち帰りの場合は左隅に写っているようにビニール袋に入れてくれます。ああ、片っ端から全部食べたい。こうしてみると、日本で食べられるタイカレーの種類なんて、現地のバリエーションの中のほんの一握りですねえ。

1バーツ≒3円ですから、小が150円、大が300円ということでしょうか。

4、これは野菜中心に各種炒め物のお店。汁気のあるもの、ないもの。奥の方に目玉焼きやゆで卵が見えますが、卵はずっと前にネパールでお腹を壊したことがあり(火はしっかり通っていましたが)、アジア旅行では食べるのを控えることにしています。

5、お兄さん日本からきたの?よく来たね~、お兄さんのために具沢山なところを探してあげるわよ~。これ辛いけどおいしいよ、たっぷりかけたげるよ~、とか、いや何を言ってるんだかわからないんですけど。これは魚のカレー。

6、一緒に行ったガイドさんと昼ごはん。私の方は肉と魚の2種盛りです。

この市場を2時間くらいかけてじっくり見て歩きましたが、ガイドさんなしでタイ語がわからなくては、文字通り話にならなかったでしょう。カレーだって激辛なのか中辛なのか辛くないのか、見ただけではわかりませんものね。

オートーコー市場(1)食べもの

20160715

ミャンマーからバンコクへ移動。バンコクは実質2回目ですが、今回是非とも行ってみたいと思っていた場所があるのです。以前観たBSの番組で、タイ料理研究家の長澤恵さんが推薦していた食品市場です。

オートーコー市場(AOR TOR KOR MARKET)といい、バンコク中心部からはちょいと離れたところです。ガイドブックには基本スルーされているか、載っていてもほんのわずかなので、普通の観光客にはまず知られていないでしょう。

タイの農協が経営している市場で、長澤さんによればタイ全土から新鮮かつ高級な食材が集まり、バンコクの食通やセレブがお買いものに訪れるのだとか。「デパートよりも高品質な生鮮専門市場」という触れ込みです。

この日は我儘にも団体行動をパスさせていただき、ガイドさんを頼んで単独で行ってみました。

よくある途上国の市場とはまったく違うイメージ。広く、清潔で、(まあ)涼しく、ハエもたかっていない。中央部分に大きく場所を取っているのは果物売場。そして野菜、魚、肉、加工食品。惣菜売場も充実しており、ふだん行くタイ料理店ではあまりお目にかからないようなものがたくさん並び、買ったものをそのままフードコートで食べることもできます。

1 オートーコー市場の外観。

2、市場内部。通路がとても広くて見やすい。

3、野菜売場。あまり見たことのないものもたくさん。みずみずしくおいしそう。

4、魚介売場。見るからに新鮮。大きな海老ばかりですが、手前の青い海老がとてもおいしそう。生け簀に入ったロブスターもありました。

5、これもお魚。鯉みたいな魚もいます。

6、これもお魚扱いなのかな…?私は抵抗感まったくありませんが、こちらではどうやって食べているのでしょうか。

セレブの市場だけあって、どれもデパート並みに結構なお値段だそうですよ。為替のこともあり、私には感覚がよくわかりませんが。

そうそう、果物売場には日本から来た「夕張メロン」が並んでいました。アジアのレストランでデザートにフルーツ盛り合わせが出ますが、大味なことが多く、日本のようにおいしいメロンが出たことは経験がありません。日本産メロン、タイのセレブに人気になるかも。

18歳の選挙権日々雑記

20160713

海外旅行記ネタが続いていますが、ちょいと中休みを。。

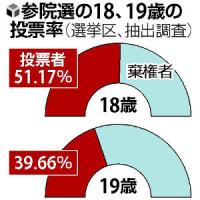

参議院選挙が、あまり盛り上がらずに終わりました。今回の目玉は何と言っても、選挙権が「18歳以上」に引き下げられたこと。どれだけの効果というか、影響があったのか、興味深いところです。

注目された投票率はどうだったのか。総務省の抽出調査の結果が出ています。それによれば、18歳は51.17%、19歳は39.66%、合計45.45%だとのこと。すべての年代の合計は54.70%でしたから、抽出調査でどれだけ正確な数字かはわかりませんが、決して高いとはいえない数字でした。

この抽出調査とは、全国の各都道府県からおおむね4つの投票所を選んでサンプルとしたもので、10代の有権者11,480人が該当するそうですが、長野県では駒ヶ根市の(市内のどこだかわかりませんが)投票所もサンプルの一つになりました。残念ながら駒ヶ根サンプルの10代投票率は34.25%で、県内4か所の中では最低でした。

18歳より19歳の方が低いのは、進学などで親元を離れたにもかかわらず住民票を移していない人が、帰省してまで投票しなかったことを反映しているのは明らかです。地方出身者は公民権行使のハードルが高く不利で、こういうところも地域間格差ですよね。

そんな中、我が家の二人の息子たち。上は成人していますが、どちらも初めての選挙でした。二人とも、当日あるいは期日前に帰ってきて投票をしていきました。私がうるさく言ったからでもありますが、感心感心。誰に票を入れたか聞いてはいませんが、限られた情報(もちろん親の助言も含む)の中で、彼らなりに自分の考えで投票したのだと思います。

若い人が選挙に行かなければ、各政党とも高齢者向けの政策を優先する傾向がでるのは必然です。今の10代はおそらく、新聞を毎日読む割合も上の世代に比べぐっと低いでしょう。若い衆、自分達の将来を選ぶも、あなたまかせにしてツケを回されるのも、自分次第ですぞ。

ミャンマーあれこれ日々雑記

20160711

ミャンマーそのほか、アラカルトで…。。

1、ミャンマーの通貨は「チャット」といい、100円≒1000チャットくらいです。円をそのままチャットに両替することはできず、あらかじめ米ドルにして持っていくのです(円高、ナイスですね~)。空港でついつい100ドル両替したところ厚さ1センチもの札束が返ってきて「やっちまった」と思いました。結局半分も使えませんでした。今度いつミャンマーに行くんだろう。

2、バスの車窓から撮った市場の様子。こういう雰囲気、好きですね。降りてぷらぷら歩いてみたいですが、そうもいかず。

3、ヤンゴンからバゴーへ行く途中で立ち寄ったドライブインで「噛みタバコ」を売っていた女の子。普通のタバコもやらない私には、噛みタバコなるものは想像の範囲外にあります。買った人によるとハッカみたいなスーッとするものだったとか。あまりの暑さと湿気で、レンズが曇っています。

4、ミャンマー国民の普段着は巻きスカート「ロンジー」です。男性も女性も多くの人がこれを着用して街を歩いています。あちこちの国で民族衣装が敬遠され洋服文化に浸食されつつありますが、ミャンマーではスーチー女史がロンジースタイルを好んでいることもあるのでしょう、若い人たちも当たり前にロンジーを穿いています。

私もチャレンジしてみました。涼しいかと思いましたが布地がぼってりと厚く重く、全然涼しくありません。慣れないと巻くのが結構難しい。きちんと巻いてもらっても、2時間くらいで緩んでしまいます。ミャンマーの人たちも普通に道の真ん中で巻き直したりしていました。

5、寝仏。有名なバンコク王宮近くの「ワット・ポー」は、ご覧になった人も多いでしょう。ミャンマーにもいくつもの寝仏があり、これは中でも最も有名なバゴーの「シュエターリャウン」というものです。全長55㍍で、ワットポーより10㍍近く大きいものです。1000年ほど前のもので、長らく忘れられていたのが、英国植民地時代に偶然発見されたのだそう。

下に黄色のパネルがずらりと並んでいますが、寄進をすると名前をパネルにして一定期間掲示してくれるようです。日本人の名前もありましたし150ドルなんていう5年前のパネルもありましたから、意外とお安くご自分の足跡を残して来られますよ。

6、ミャンマー名物でも何でもないですが、あるところでビールの突出しに出されたピーナツ。ニンニクチップと共に炒められており、メチャメチャ旨かった。簡単に作れるでしょうから、ぜひお試しになってみては?