仙波清彦とはにわオールスターズ(1)音楽ばなし

20190328

ついに長年の夢かなう!

ずっと憧れ続けていたアーティストのライブに馳せ参じ、その魅力に心の底から浸り切りました。。

仙波清彦氏。邦楽囃子仙波流家元の長男として生まれ、3歳の頃から父に邦楽(日本の伝統打楽器)を学ぶ。10歳で歌舞伎界に入り、数多くの舞台に出演。東京芸術大学音楽学部邦楽科卒業。…という邦楽界のエリートでありながら、ドラマー&パーカッショニストとしてジャズやフュージョンの世界で活躍。「ザ・スクェア(今のT-SQUARE)」の初期メンバー。松任谷由美、坂本龍一、坂田明らと共演し、和楽器と洋楽器のジャンルを超えた他に例のない音楽活動を繰り広げる…

仙波氏が多くの仲間たちを集めて「はにわオールスターズ」というバンドを組んでライブを行ったのが、80~90年代の初め頃です。これはホーンにギター、十数人のドラムとパーカッション、筝、笛、三味線、などからなる巨大編成で、仙波氏の交友関係でキラ星のようなアーティストが集まっておりました。

彼らの92年のライブを収録したCDとビデオ「イン・コンサート」は、大宴会のような狂乱のるつぼと化したパフォーマンスで、知る人ぞ知る驚異のライブとして記録されています。私もCDとLDを入手し、以前からずっと愛聴してきました。

その「はにわオールスターズ」が、27年ぶりに再結成され一度だけのライブを行う、と知ったのは昨年11月のこと。次はいつあるかわからない。いや、もう二度とないと思った方がいい。これはもう行くしかありません。私と一緒にずっと聴いてきた子供たちも「死んでも行く」と。

待ちに待ったライブ、予想通り、いや予想をはるかに超えるぶっ飛びでした。中身の詳しいご報告は次回に。

残像に口紅を読んだり見たり

20190323

筒井康隆のとてもユニークな小説です。着想の妙にアイデア賞。苦労して実際にこんなものを書きあげたことに努力賞…

これは1989年に刊行された実験的な小説で、一章ごとに使える文字(正確には、音)が一つずつ無くなっていくのです。いろいろルールがあって、消えていく順序はランダム、「は」と「ば」「ぱ」は別物扱い、長音の音引きも同時になくなる(「い」が消えると「チーズ(ちいず)」も消えてしまう)など、冒頭の登場人物の会話の中で細かく規定されています。

面白いのは音が消えると、その音を含む言葉はすべて消え、そればかりかその言葉が意味していた物体の存在そのものも、小説世界から消えてしまうことです。

たとえば「フ」ランス料理店で食事をしていたのに、次の章で「ふ」が消えると店は「どこの国だか記憶にない欧州料理店」になる。ナイ「フ」も「フ」ォークも同時に消えてしまい、店のボーイが箸を持ってきたりする。

そんなことはどうでもいい、それどころか、一緒に食事をしていた娘の「文子」が消えてしまいます。でも文子の残像みたいなものはしばらくの間、残り香のように感じられて、主人公は何かかけがえのないものが失われてしまったという、よくわからない喪失感を覚える。この喪失感こそが、小説のテーマだとも言えますね。

どんどん使える文字が少なくなっていきますから、当然ながら最後の方はストーリーはもちろん文章にさえなりませんが、ぎりぎりのところまで読み物として成立させるべく、よく頑張ったものだと思います。

文庫版の巻末には使われている音の分布を細かく分析した論文が収録されていますが、それによれば小説中に作者のミス、5件のルール違反(既に消したはずの音をうっかり使ってしまった)が発見されるとのこと。見つけた人もすごいわ。

一昨年11月、アメトークというバラエティ番組の中で(観たことありません)お笑いのカズレーザー氏が本作を激賞したのだとか。そのおかげで知る人ぞ知る存在だった本作は急に話題作となり、多くの人が手に取ることになったそうですよ。

ご興味をお持ちの方、ぜひご一読を。

世界から「ヴ」が消える日々雑記

20190319

これはなかなか興味深い。外務省の公文書上での話です。

---------------------------------

(NHK政治マガジン)「ヴ」皆さんは、この文字、発音を普段どれくらい使っているだろうか?

この春、世界からこの「ヴ」が消えようとしている。

といっても国名の話だ。

「セントクリストファー・ネー『ヴ』ィス」というカリブ海の国の名前が「セントクリストファー・ネービス」に、そして「カーボ『ヴ』ェルデ」というアフリカにある島国が「カーボベルデ」に変わる。これで日本語の国名からは『ヴ』がなくなるのだという。

----------------------------------

Vの発音を「ブ」ではく「ヴ」で表記することを考えたのは、かの福澤諭吉だそうです。子供の頃、團伊玖磨の「パイプのけむり」で読みました。

普通の日本語にはVの発音はなく、BもVも「バビブベボ」と発音しますから、帰国子女など一部の方を除けば会話においてこの二つをいちいち区別されない人がほとんどだろうと思います。もちろん、私も。

しかし紙に書かれた文字を見るときには、語感がずいぶん変わりますよね。ヴを使う表記に慣れた外来語で、バ行が使われるのを目にすると違和感を感じます。NHKでは基本的にヴを使わないルールになっているようですが、例外もあり「サヴァリッシュ指揮のベートーベン交響曲○番」なんていうテロップを見ます。番組スタッフさんもさぞかし忸怩たるものがあるでしょうなあ。

音楽にまつわる外来語にはこうしたものは多く、ヴィヴァルディとか、ラヴェルとか、ヴァイオリンとか。ビバルディ、ラベル、バイオリンでは、まるで感じが出ません。そういえば、サッカーには「東京ベルディ」とか「ビッセル神戸」とかありますな。ああ、こりゃまた締まらないこと。

発音時に区別を意識しなくても、元の国の言葉がBなのかVなのかはわかっていた方が便利だろうとは思います。カーボヴェルデが、verde=「緑」と関係がありそうだと類推できますが、カーボベルデではわかりません。でもどこまで徹底してできるかといったら、実際にはなかなかできないでしょうがね。

ところでリンク先の記事のタイトルが、筒井康隆の「残像に口紅を」から引用されていることは明らかです。次回、その話を。

関連リンク: NHKマガジン 世界から『ヴ』が消える

平成の食品ヒット大賞 (4)しごと

20190317

平成19年から30年まで。「該当なし」の年がいくつもあります。デフレも長く続き、大ヒット商品が生まれにくくなっているのでしょうか?大賞には選ばれなかったが、今にしてみれば受賞してもおかしくなかったものを個人的にカッコ内に書いておきました。

平成19年、20年 該当なし

平成21年 キリンフリー(キリンビール)ビールテイストで世界初のアルコール0.00%を実現

平成22年 サントリーオールフリー(サントリー酒類)世界初の3つのゼロ

平成22年 ラ王(日清食品)三層太ストレート製麺法導入←(筆者注)リニューアル品の受賞、ありなのか?

平成22年 辛そうで辛くない少し辛いラー油(桃屋)新カテゴリー創出

平成23年 カップヌードルごはん(日清食品)即席麺の技術を応用したセット米飯

平成24年 メッツコーラ(キリンビバレッジ)史上初のトクホコーラ

平成24年 マルちゃん正麺(東洋水産)即席袋麺市場の再活性化に貢献

平成25年 該当なし(K&K 缶つま、いなば タイカレー)

平成26年 該当なし(ニチレイフーズ 本格焼おにぎり)

平成27年 プロビオヨーグルトPA-3(明治)“プリン体と戦う”に支持

平成28年 該当なし(明治 ザ・チョコレート)

平成29年 該当なし(味の素 ザ★シュウマイ)

平成30年 本麒麟(キリンビール)飲み応えと「コク」を追求

この中で特筆すべきヒット商品といえば、まず桃屋の食べるラー油。当時本欄でも取り上げましたが、いつ行ってもスーパーの棚は空っぽのままで、購入できませんでした。新分野を切り開いた画期的な商品です。

そして、マルちゃん正麺。誰もが過去のカテゴリだと思っていた袋ラーメンに、新しい生命を吹き込みました。素晴らしい商品開発とマーケティングでした。

機能性ヨーグルトとして大ヒットした明治のプロビオ、そして大賞受賞はなかったものの、K&K缶つまも、高級おつまみ缶詰市場を広げた意義は小さくありません。新しい時代にも、食の世界を広げてくれる新商品が次々と私たちを楽しませてくれることを願います。

平成の食品ヒット大賞 (3)しごと

20190315

平成11年~18年。すべて飲料が選ばれています。

平成11年 スーパーホップスマグナムドライ(サントリー)辛口の味わい実現した画期的商品

平成11年 はちみつ黒酢ダイエット(タマノイ酢)食酢で新たな市場開拓

平成12年 キリン生茶(キリンビバレッジ)緑茶本来のうまみ引き出し超大型ヒット

平成13年 アサヒ本生(アサヒビール)発泡酒シェア拡大し№1ブランドに成長

平成13年 まろ茶(日本コカ・コーラ)深くまろやかな味わい

平成14年 アミノサプリ(キリンビバレッジ)アミノ酸を日常飲料化

平成15年 氷結プレミアムフルーツシリーズ(キリンビール) 原料・中身・パッケージで差別化

平成16年 ドラフトワン(サッポロビール)エンドウ豆で新領域を確立

平成16年 伊右衛門(サントリーフーズ)伝統メーカーとタイアップ

平成17年 のどごし生(キリンビール)新ジャンルナンバーワン

平成18年 黒烏龍茶(サントリー)OTPPの脂肪吸収抑制効果に着目

こういうのは、振り返ってみても正直、あまり面白くはありません。コメントすることがないですね。実際に売れてはいたのでしょうけれど、画期的な商品力というよりも飲料の大メーカーさんの配荷パワーやCMの力による部分が多いと思います。

その中でタマノイの「はちみつ黒酢」なんて商品がヒット大賞に選ばれたのは、なかなかいいです。今では「飲む酢」も各社から発売され、立派に新しい市場を作ったといっていいでしょう。黒烏龍茶も機能に着目したいい商品だと思います。

平成の食品ヒット大賞 (2)しごと

20190313

ヒット大賞、続き。。

平成6年 CC.レモン(サントリーフーズ)徹底調査で健康を訴求

水前寺清子のCMソングは誰もが覚えていることでしょう。私はレモン系の清涼飲料を買うことはあまりないですが、今でも元気に売れているようです。

平成6年 すりおろしりんご(宝酒造)果実超えた“果実感”

ネーミングがそのものズバリ。ありそうでなかった食感でした。清涼飲料の方はもうないらしいですが、缶チューハイの方は生き残っています。

平成7年 SPA王(日清食品)熱湯1分で「ここまでうまい」を実現

ラ王に続く王シリーズ。パスタのインスタントでは、まずまずの味だったように思います。値段がちょっと高かったかな?

平成7年 エッセルスーパーカップ“超バニラ”(明治乳業)大容量・高品質を具現

市販用アイスの人気ランキングでは、今なお堂々のトップを走るお化け商品。量もたっぷりだし、やっぱり美味しいです。

平成8年 シュガーレスチョコレート「ゼロ」(ロッテ)新分野創造へ技術開発

糖質ゼロを名乗る商品はさまざまな分野で出てきていますが、これが草分けですかね。

平成9年 スーパーホップス(サントリー)発泡酒カテゴリーを確立

ビールにかかっている高額の酒税を何とかしようとしたすき間商品。各社から追随品も発売されて大ブームになりました。この後「第3のビール」なる商品が出てからは、いわゆる「発泡酒」はちょっと居場所がないですね。

平成9年 ポケモンふりかけ(永谷園)人気・戦略連動しキャラクター市場活性

小袋のふりかけとキャラクターはずっと以前から好相性。今さらですけど、ポケモンってずいぶん前からあったんですね。のちにポケモンGOというモンスターヒットが生まれるとは、この頃はまだ誰も知りません。

平成10年 麒麟淡麗〈生〉(キリンビール)発泡酒の浸透に貢献大

発泡酒はビールとは違う、まがい物だ!という声はビールファンから根強くありました。その中でこの商品はなかなか味が良く、我が家でも夏場はまとめて買っていました。(昨年「本麒麟」に取って代わられましたが)

平成10年 桃の天然水(日本たばこ産業)清涼飲料業界でダントツ

日本たばこが食品に進出して、それまでになかった「透明な桃の飲料」を売り出しました。今では業界で「ニアウォーター」と呼ばれる分野を確立した商品です。

平成の食品ヒット大賞 (1)しごと

20190308

平成も終わりに近づき、この30年間を振り返る企画が多いですね。本欄でもひとつやってみようと思います。といっても、よそ様のつくった振り返り企画をご紹介するだけですが。

それは「平成の食品ヒット大賞を振り返る」。業界紙の「日本食糧新聞」が主催する食品ヒット大賞は、その年の最大の売れ行きや話題性を示した新製品に贈られるものです。基本的には家庭用の商品が対象となります。業界関係者以外の一般の方が目にする機会は少ないと思います。

昭和57年からスタートした歴史ある賞で、最初の年の大賞受賞商品には「大塚 ポカリスエット」と「明星 中華三昧」の二品が選ばれました。年によっては大賞該当商品なし、という場合もあります。食品業界(主に卸売業)のトップたちが審査員となっていて、私も前の勤務先で上司から言われて自分の考えた今年のヒット商品を提出したことがありますよ。

まずは平成元年から5年までの大賞受賞商品を見ていきましょう。社名のあとは日本食糧新聞のひとことコメントです。

平成元年 ダブルソフト(山崎製パン)柔らかさに究極の技法

食パン史上に輝く大ヒット商品、今でもカテゴリーの中心になっていますね。

平成2年 一番搾り生ビール(キリンビール)上品なコクが大ヒットに

スーパードライ一強だったビール業界において、敢然と挑んでしっかりとポジションを築きました。私も、結構好きです。

平成3年 カルピスウォーター(カルピス食品工業)ブランド力で隙間つく

水で割って飲むものだったカルピス。夏の風物詩でしたが、消費のシチュエーションが限定されており、じわじわと売り上げを落としていました。いつでもすぐ飲めるようにあらかじめ水で割っておくという、コロンブスの卵。

平成4年 エバラ浅漬けの素(エバラ食品工業)わかりやすさを徹底

このような分野にもヒットの種は転がっているという面白さ。

平成4年 ラ王(日清食品)新発想の製麺技術

生麺ではないが生麺のような食感という技術力が生んだ商品でした。何度かのモデルチェンジを経て今日に至っています。

平成5年 キャロット100(カゴメ)自然の風味と栄養生かす新製法

トマトだけではない野菜飲料の先鞭をつけた商品でしたね。今も人参100%のジュースはいちおう製造しているようですが、主力は「野菜生活」にシフト。

平成5年 マグヌードル(日清食品)新ジャンルで即席麺の新需要を喚起

チキンラーメンをマグカップで作る発想。オフィスでの需要を切り開いたとされました。「大賞」にふさわしいほど、売れたのかな?

Ça va ? (2)食べもの

20190305

我が家でもサバ缶、ときどき食べますが、マヨネーズか醤油をつけてそのまま食べることが多いですね。やっぱりサイズの大きなものの方がおいしいです。ふっくらと脂が乗っている感じ。

今でこそ品不足で値段も高くなっていますが、一缶あればしっかりご飯が食べられますし、独り暮らしの必需品ではありました。サケ缶は高級品でたまに食べるもの、サバ缶はいつでも食べるもの、的な。

先日もテレビでやっておりました。長野県の北端、新潟県境の飯山市は「日本一サバ缶を食べるまち」なんだそうです。どこの家でもサバ缶を手当たり次第買い込んで備蓄し、煮物はもとよりチャーハンやらカレーやら、サバ缶を使って何でも作るんだとか。缶詰メーカーさんに聞いたことがありますが、竹の子の季節、北信地域でのサバ缶の尋常でない売れ行きは、業界ではよく知られていることです。

長野県北部は、サバ缶と竹の子の味噌味の煮物を本当によく食べるそうです。煮物というより味噌汁かな?竹の子といってもネマガリダケ(姫竹)という細いもの。北信には、太さ何センチもあるような孟宗竹の仲間がありません。従って食べる習慣もないそうです。これは北信育ちの人に聞きました。

竹の子ではないですが、当社でも以前、サバ缶と大根を大きな鍋で味噌煮にしたものを賄でよく作りました。もう二十年以上前ですが、当時家の畑で大根を作っていた人が何本も持ってきてくれて。缶詰の煮汁を入れれば味が出るから味噌以外は入れなくていいんだよ、なんてやってましたな。懐かしい。

サバ缶も原料不足のため、この春から値上げとなります。貧乏学生の糧たるポジションを失うことになるかもしれません。サバの資源問題については、改めて書こうと思います。

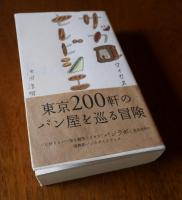

パン旅。食べもの

20190303

NHK-BSプレミアムで平日夜7時から「パン旅。」という番組をやっております。週4日×4週間で、合計16回。一回に2軒のお店を紹介しますので、合計32軒のパン屋さんが登場する予定です。これまで不定期に放送されていて、地方の店が登場することもありましたが、いま集中放映中のシリーズはほとんど都内のお店です。

女優の木南晴夏さんが日替わりで女性ゲストを連れて歩きます。登場するのは小さなお店が多く、購入して近くの公園とか、店の軒下(!)でゲストと二人でいろいろなパンを賞味します。木南さん、ちゃんとパン用まな板とパン切包丁を持参していて、その場で切っておいしそうに食べてます。この方「おとなの週末」誌にパンの連載を持っているくらいで、かなりのパン好きでいらっしゃるご様子。

私は最近の都内ベーカリー事情にはあまり詳しくなく、登場するほとんどのお店は初めて聞く名前です。

なかで大岡山のヒンメルという店が紹介され、放映直後、近所に行く機会があったので寄ってみました。ドイツパンを中心とした店で「クラプフェン」というドイツ風ドーナツが名物だそうです。それを始め番組に出てきたパンを中心にいくつも買いこんで駒ヶ根に帰って食べましたが、どれも大変おいしく、もっと早く知っていればなあと思いました。

番組はパン研究家の池田浩明さんが監修しています。池田氏はパン屋ガイドの本を何冊も出していますが、私がガイドブックとしてしばしば参照しているのは「サッカロマイセスセレビシエ」(ガイドワークス)という本。都内と近郊の188店を取り上げています。

白金の「マルイチベーグル」築地の「オリミネ」武蔵小山「ネモ」など、本書の推薦を見て訪れた店はいくつかありますが、どれも魅力的な店ばかりで、はずれはないですね。もちろん今回のパン旅で紹介されている店も。良き指南書の大切さを改めて感じます。

話をパン旅に戻しますが、こんなペースで放送していったのではいくら何でももったいないです。録画して一生懸命観ていますが、追いつかない。ほんらい、週一でゆるゆると観ていくタイプの番組だと思いますよ。そのうち再放送もあるでしょうけれど。

関連リンク: BSプレミアム パン旅。

手ぶらで帰る日々雑記

20190301

米朝首脳会談。世界各国(まあ、東アジア中心でしょうが)の眼がハノイに集まりましたが、結局は何の合意にも至らず、ただ会っただけに終わりました。キャンセルされたひと気のない昼食会場の写真が、虚しかった。

正直、ほっとした人、多かったんじゃないでしょうかね。米国内での巻き返しを図ろうと焦ったトランプ大統領が、強引に形を作ろうと無茶な妥協をしてしまうのではないかと。北朝鮮を核保有国として認め、アメリカに届くICBMだけを廃棄させることで幕引きでもされたなら、日本はたまったものじゃありません。「最悪のシナリオ」は回避されました。

経済制裁の「完全な解除」を求めるのであれば、自分も「完全な核放棄」をする覚悟をしなければなりません。こんな中途半端な甘い合意が成立するなんて、最初から無理に決まっています。いくらトランプが国家元首としての思慮深さに欠ける人だといっても、側近だってついているんだし。

今回の会談を北朝鮮国内メディアで大々的に宣伝してきた金正恩の面子は丸つぶれ。会談物別れのニュースは同国内ではまだ流れていないそうですが、どうなんでしょう、このまんま、知らん顔を決め込むのかな。

そして、金正恩の次にこの結果に落胆しているのは、文在寅韓国大統領でしょう。南北融和に前のめりになる余り、大事なことを忘れてきたツケを払うことになります。会談一日後の今日には彼らが日本から独立したと主張する百回目の「三一節」が大々的に催されるそうですが、挨拶文は最初から書き直しですな。

やっぱり交渉事は、焦った方が負けです。北に対する制裁は、相当効いているのです。今回は日本の拉致被害者についても言及があったそうで、これについては日本にも時間がないわけですが、焦って足元を見られてはいけません。

65時間かけて鉄道の旅を楽しんで(?)きた金正恩、何もお土産を持ち帰ることができず、帰路はさぞかし憂鬱な旅になることでしょう。北京にも報告しなくちゃならないだろうし。