「るるぶ」とコラボ食べもの

20250228

駒ヶ根にレトルト製品の工場を置く食品メーカー「ハチ食品」さん(本社大阪)がこのたび、信州ブランドのカレーを来月発売するとのこと。新商品発表会にお邪魔してきました。

本品は旅行雑誌「るるぶ」とのコラボで、パッケージがるるぶの表紙とそっくりに作られているのです。これまでに横浜、金沢、神戸、博多など12種類が発売されており、今回ラインナップに「信州」「ハワイ」が加わりました。

ハワイはさておいて、信州は「きのこカレー」ということで、地元駒ヶ根の生産者さんによるブナシメジ、牛乳、リンゴ果汁が材料に使われています。きのこカレーは世の中に出回っていますが、商品を紹介したハチ食品社長さんによると、レトルトカレーの中ではかなり人気があり売上も多い方だそうです。

試食してみると、いわゆる欧風仕上げで大変まろやかなカレーに仕上がっていると思いました。

先日仕事で東京へ行った折、新宿の紀伊國屋書店に立ち寄ってみましたら、1階に「るるぶキッチン」なるコーナーがテナントで入っていました。中まで入ってみなかったのですが、またご当地グルメを週替わりで提供する飲食店で、本品のようなコラボ商品も並んでいました。

観光の場において食の重要性は高まる一方です。ご当地グルメを楽しむことが旅の主目的だという(私のような)人もだんだん増えているでしょう。大手旅行社JTB、その出版物である「るるぶ」がご当地食の振興に取り組むことは自然な流れだと思います。

一連の企画の中で製造者のハチ食品さんが、工場が立地している駒ヶ根の原材料を使っていると大きくPRしていただいたのは大変ありがたいこと。本品が信州旅行のきっかけに、また地元土産として多くの方に買い求めていただけることを大きく期待しています。

関連リンク: るるぶ×Hachi コラボシリーズ

味噌汁のシジミ食べもの

20250220

妙なことがSNSで話題になっているそうな。どこぞのマナー講師が「味噌汁に入っているシジミは食べないのがマナー」だとつぶやいた?のが炎上しているんですって。フードロスになりかねないとか、汁に溶け出すよりも残った身の方に栄養があるとか、「食べる」派の人たちが怒っているようですよ。

「食べないのがマナー」というのは怪しいですね。ずいぶん昔、何かの記事で「食べる食べない、どっちが正しいの」と読んだときには「どっちでもいい」と回答があったような覚えがあります。

私もどっちでもいいと思います。小粒なシジミはいちいちほじくり出すのが面倒なので食べないことが多いですが、たまにアサリと見まごうような大粒なものと出会うことがあり、そんなときはもちろん食べますよ。

しばらく前、松江に行ったとき。地元のスーパーをのぞいてみました。生鮮魚介売り場を埋め尽くす(ちょいとオーバー)パック入りのシジミ。巨大なパックから小分けのものまで、シジミの山。宍道湖が日本一のシジミ産地であることはご存知の通りですが、やっぱり地元の皆さんは日常的に召し上がっているんですねえ。今の時期は「寒シジミ」といって、7月の「土用シジミ」とともに旬なんだそうです。

二日酔いの翌朝にはシジミのお味噌汁、という定説は、間違いではないが、喧伝されるほどの薬効があるわけでもないようで、プラセボ効果みたいです。信じる者は救われる。でもあまりこういう場面のお世話にはなりたくないものです。二日酔いでも胃に優しく美味しくいただけるものではありますが。

ところでいろいろな謎マナーが世の中にあるようで、結婚式のご祝儀に渋沢栄一の新1万円札はいけないとか(諭吉の新札がいつまでもあるわけでなし、なくなったらあとはどうするの)お酌をするときに徳利の注ぎ口(尖った方)から注いではいけないとか、訳がわかりません。洋皿に盛られたライスをフォークの背に載せて食べるというのは東京銀座の洋食屋、煉瓦亭が作ったマナーだそうです。(21.4.14)

マナー講師さんたちがネタ作りとして新たなマナーを創作しているのではないか、とまで言われております。マナーは同席する人が不快な思いをしないための心遣いですが、それまで誰も気にもしなかったことをわざわざ取り上げて「不快の素」を作ってしまうのも、マナーに反するのでは、と思います。

太ったサバが食べたい(3)うな丼の未来

20250217

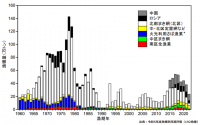

近年のサバ漁獲量を示すグラフがリンク先にありますのでご覧ください。サバが豊富に獲れた70~80年代は遠い昔の話。いったん漁獲量が持ち直した2015年以降、右肩下がりでサバは獲れなくなっています。中国ロシアが伸びているせいだとは思えません。このまま未成魚を獲り続けていけば、さらにサバは減っていくでしょう。

未成魚の多くはアフリカなどへ輸出されるそうです。値段が安いから。価格競争力がある、などという人もいるそうですが、とても高く売れる代物でないから安く売るしかない。もう1年、2年泳がせておけば何倍かの値段で売れるのに。若狭の焼き鯖も、いまや魚の産地はノルウェーです。

安くしか売れない魚を競争で獲り続け、資源を削り減らしている水産業の行く末を考えると、暗澹たる気持ちになります。ノルウェーが漁業者の天国なのか知りませんが、3Kとは無縁の高収入で、未来のある産業として後継者に悩むこともないと聞きます。彼らもここまで来るのにきっと苦労もあったでしょう。日本の漁業も、どこかで変われることを信じたい。

--------------------------------------

(19.2.4の本欄より)私自身もサバは大好物で、はっきり言って大ファンです。焼き鯖なんて、これに勝るご飯のおかずは考えられないではありませんか。脂の乗ったサバをさっぱり味でいただく〆鯖も捨てがたい。旨煮も味噌煮も缶詰も、どう食べてもいいですね。洋食系でおいしいメニュー、何かないかな。大産地のノルウェーではどうやって食べてるのでしょうか。…

--------------------------------------

そうだ、サバサンドがありましたね。トルコでは庶民の食として有名です。今でこそ日本でも知られていますが、昔かの地へ行ったときにはその存在を知らずに食べそびれました。当社お得意様、諏訪の「太養パン店」さんで販売しており、メディアに何度も取り上げられ人気商品になっています。ボリュームも満点、食べ応え十分、美味しいです!

関連リンク: サバのデータ(マルハニチロのホームページ)

太ったサバが食べたい(2)うな丼の未来

20250212

太った国産サバが出回らない最大の理由は言うまでもありません。乱獲で資源が枯渇しているのです。以下は何年も前からフォローしている勝川俊雄氏(東京海洋大准教授)の論考を参考にしています。

魚が生まれ育つ数より獲ってしまう数が多ければ、当然の事ながら魚は減っていきます。日本周辺のサバがもう何年も続けて右肩下がりで減少しているのは、成魚のみならず未成魚も十把一絡げに巻き網でこそげとってきた帰結です。これでは資源の再生産ができません。

ようやく事態を重く見た?水産庁が漁業枠を厳しく設定すると報道されていますが…

--------------------------------------

(共同通信)水産庁は5日、太平洋側に生息するサバ類について、2025年漁期(7月~26年6月)の漁獲枠設定に向けた検討会を開いた。24年の35万3千㌧から8割減の6万8千㌧とする案が中心。資源量の悪化を受け、より厳しい漁獲規制が必要となった。枠の減少を抑えた10万9千㌧のシナリオもあり、漁業者の意見も踏まえ議論の焦点となる。

23年漁期の漁獲実績は10万8千㌧ほど。国産の流通量が減れば、価格引き上げや輸入で代替する動きも出てきそうだ。

--------------------------------------

漁獲実績が108千㌧。昨年の漁獲枠が353千㌧ですってよ?こんな漁獲枠に何か意味がありますか。

小さいサバと大きいサバがいれば、当然大きいサバの方が美味しいし高値で売れます。漁師さんだってその方がいいでしょう。しかしいくらでも獲っただけ売れるとなれば、自分だけが良心的に大きくなるのを待っていても、他の漁船がみんな獲ってしまいます。(早い者勝ち、通称オリンピック方式と揶揄されている)結果、店頭には小さくて脂っけのないサバが並ぶようになる、というわけ。

これを防ぐには、漁船ごとに漁獲枠を割り当て(個別漁獲枠方式)たくさん獲った者ほど得をするシステムを改める必要がありますが、漁業者の反対などもあり(簡単には言えませんが)なかなか実現しません。いま検討されているという枠設定も、根本では変わらないはず。

共同の記事では「国産の流通量が減れば、価格引き上げや輸入で代替」とありますが、そんな小さなサバを高い値段でわざわざ買う人なんていませんよ。既に私たちが店頭で見る大きなサバはみんなノルウェー産です。私だってサバの切り身を買うとき、国産は並んでいてもめったに選びません。悪いけど、美味しくないと思います。(ブランドサバなど美味しいものもあるでしょうけど、あくまでも例外)

太ったサバが食べたい(1)うな丼の未来

20250210

我が家の戸棚には何年も前に入手した食材や調味料がいくつも眠っています。賞味期限というものは、あまり気にしない家なので。(妻が時折在庫整理をして、どうしても食べられそうもないものは捨てますしが)

賞味期限と消費期限の違いは、本欄読者の皆さんはとっくにご存知ですよね。誤解のないように、あくまでも「私」が個人的に気にせず食べるというだけで、会社として賞味期限切れのものは売り物にならないことは当たり前です。その辺の管理は怠りなくやっておりますので、ご安心を。

さて1月某日、戸棚から発掘したのは、サバ水煮缶です。呆れたことにどこで購入したのか頂戴したのか忘れてしまいましたが、茨城の高木商店という工場で作られたもので高級そうなパッケージ。普通のサバ缶よりずっと大きい4号缶(桃やミカンの大きめな缶)で、缶底を見ると賞味期限は… んー、5年前か。私にとっては全然許容範囲です。

これが美味しかったこと!丸々太った大きなサイズで(そのために缶が大きい)脂っ気たっぷり、白いご飯に乗っけてマヨネーズを少々かけ、頬張ると魚のうま味が口中にあふれます。こんな美味いサバ缶は久しぶり、というか、食べたことありましたっけ?

缶に残ったサバの漬け汁がもったいないと近所で買った別のサバ缶を開けて一緒に食べてみましたが、全然別物ですね。まずサバが小さい、小さいということは魚が未成熟で脂がのっていないということですから、パサパサして全然美味しくないのです。値段は数倍違うと思われるので、比べては可哀想ですけど。

一般的に魚の缶詰は、製造してすぐは調味液が魚体に浸みこんでいないために、美味しくないと言われます。ツナ缶なんて賞味期限が過ぎたくらいが一番だと言う人もいますからね。我が家の戸棚で熟成?した甲斐があったというもの。ああ、思い出すとまた食べたくなる。高木商店のホームページを見ますが、同じものは今は販売されていないようです。(缶を捨ててしまったので、写真ナシ)

ところで、店頭に並ぶ国産のサバ。切り身も加工品も、最近どうもサイズが小さいなと思われませんか?理由があるのです。

(2/12追記)数か月前の「要冷蔵」食品を常温保存してボツリヌス菌中毒になった事例がつい最近報道されました。缶詰はもともとが保存食ですし開缶して異常があればもちろん捨ててます。念のため。

最強寒波が来る日々雑記

20250205

この冬一番、いや十年に一度クラスの寒波がやってくると報道番組で脅かされています。確かに寒い、日中もなかなか気温が上がりません。

1月が(おおむね)暖かかったので、この冬はずっとこんな感じで過ごせるのかなと期待していましたが、いやいやどうして、信州の冬は甘くない。

画像は昨夜のNHK、週間予報です。週末からの数日間は、相当寒くなりそうですね! ここ何年も-12℃なんて予報を目にした覚えがありません。ここまで気温が下がれば、倉庫に在庫している瓶の飲料や水煮の缶詰などは凍結し、割れたり膨らんだりする危険があります。段ボールをかぶせるなど対策をとらなくては。

雪マークが出ていますが、この位気温が低いと雪質はさらさらとした乾いた軽い雪になり、除雪に苦労するような場面にはならないかなと楽観視してはいます。油断は禁物ですが。夜は家の中で暖かくして過ごす人が増え、街へ繰り出す人が減るかもしれません。

諏訪湖の御神渡り。1月中にこの位の寒さが続けば今年は久しぶりに見られたかもしれませんが、立春もすぎてから低温が続いても、もう間に合わないようです。

道路陥没日々雑記

20250203

埼玉県八潮市の道路陥没事故。トラックごと転落した運転手さん、本当にお気の毒です。交差点での事故だと思っていたのが一気に広域に、120万人に影響が出るほど広がってしまうとは。これはいったいどうやって収束するのでしょうか。

壊れたのが下水道だというのが、まことにまずい。しかも場所が処理場に至る直前、広域から集まってきた下水が集まった要所ときました。

震災などでインフラがダメージを受けたとき、はじめのうちは食料がなくて困るのですが、じきにトイレの始末が深刻になってくるのは東日本でも能登でもよく耳にする話です。それと同じ、いや規模で言えばこちらの方が被害は大きいのかもしれません。

入ってくる方にはトラックとかヘリとかさまざまな手段があっても、出ていく方はそうはいきません。下水が詰まっていては、上水を使うことができないのです。日頃目に見えにくいパイプがいかに大事な役割を果たしているのか、いやおうなく認識する事故になってしまいました。

住民や飲食店の方々のインタビューが報道されています。皆さん困った困ったとは言いながらも、少しでも節水に協力しようと言っておられます。頭が下がります。風呂やトイレは他の地域に行けば、などと簡単に言えることでもないですし。

雨水や下水が流れ込み地面がどんどん崩れてくる中で、直径5㍍近い管を修復するなんて。スロープを作って中に入り込もうとしていますが、困難なミッションであることは想像に難くない。救出活動もさることながら、まずはとりあえず下水を通すことを優先しなくてはならないのかもしれません。(もちろん並行してやっているのでしょうけれど)

しかしこんなことがあると、おちおち道を車で走ることもできませんよ。日本中で劣化した危険な下水道がどれほどあるか考えると、気が遠くなりそうです。