元を取る?食べもの

20180507

おかげさまで、概ね好天に恵まれた連休でした。私たち夫婦は東京にいる息子たちに会いに東京へ行ってきました。

それぞれ夜は用事があるというので、昼飯を家族で食べたわけですが、タイ料理バイキングのお店に連れて行き、特別凝った料理ではなかったものの楽しくおいしく食事ができました。食べ放題ランチは好きなものを好きなだけ食べられ、出費も計算でき、お店も人件費や食材ロスを少なくでき、いいですね。

ところで帰ってからネットを開くと、「ランチ食べ放題で客が元を取れないワケ」なる記事が。下にリンクを貼りましたのでお暇な方はお読みください。これは…突っ込みどころ満載だ。天下の東洋経済が、こんな与太記事を載せていいのでしょうか。

「元を取る」という言葉の意味をこの人は勘違いしてますね。ドリンク1杯の原価が5円~15円だから、200円~300円するファミレスのドリンクバーで元を取るには20杯も30杯も飲まなければならないって、何のことでしょう。この場合「元を取る」というのは、同じもの、同じ量を単品で頼んだときのお店の通常価格よりも安く上げられたことを指すべきで、店の原価が云々というのはまったく的外れです。

これを言うなら、飲食店でビールやドリンクを飲む、いやそもそも外食するという行為そのものが、経済的に割に合わない愚行ということになってしまいます。

お客の側は料理の質量、店の雰囲気、サービスなどが自分の支払った代金に釣り合うと思えば満足が得られるわけです。それによってお店が収益をあげられたかどうかは直接お客に関わることではありません。食べ放題システムによってお店の利益が上がるのは、客の利益を奪った結果ではないのです。

お互いがwin-winの関係にあればこそ、お店にはお客が集まり、利益が上がって商売が持続していきます。材料原価においてお客が元を取っているようでは、お店は潰れてしまいます。

ただ最後に書かれている「サンクコスト」については、まあその通り。食べ放題だからといって食べ過ぎて腹を壊したのでは意味がありません。欲張って料理を取りすぎ、結局食べ残すのもNGですね。食べ放題はスマートに楽しみたいです。(でもやっぱり食べ過ぎちゃうかも)

関連リンク: 「ランチ食べ放題」で客が元をとれないワケ(東洋経済)

ジャムの日食べもの

20180421

官僚トップのセクハラやら知事の援助交際やら。どうしようもない最低の話題ばかりです。女を武器に情報を取りに行かせるテレビ局もどうかしているし(他のメディアだってきっとやっているに違いない)それを承知で鼻の下を伸ばしてやりたい放題の官僚も下司の極みです。メディアはこの話題一色ですが、セクハラよりはるかに重大な「決裁文書改竄」の話、どうなっちゃたんですか。

それはまあ置いといて、昨日4月20日は「ジャムの日」だったそうですね。テレビラジオでしきりに取り上げておりました。去年まではこんな話題、ありましたっけ?

私は普段パン食のとき、ジャムをつけて食べることはそんなにありません。信州を代表する立派なブランドになった「沢屋」のものとか、ときどき頂戴して食べると大変おいしいと思いますが、買うことはあんまりないです。

第6次産業とかで、ご当地ジャムを作る自治体や第三セクターが本当に増えました。しかし日本ジャム工業組合の調査によると、国内のジャム生産量はずっと微減状態。一世帯当たりの消費量は年間1,151グラムだそうです。我が家で年に1㌔以上も食べてるかな?普通サイズの瓶で4本ほどですから、そのくらいは食べているでしょうか。

子どもの頃のジャムと言えば学校給食。ビニールパックに入った一人用のやつ。あと母がたまに作った自家製のイチゴジャム。記憶にあるのはそんなところかな。

大学生の頃、家から差入れを送ってもらった中にHeroの桃ジャムというのがあって(当時取扱いがあったのでしょうか)これはおいしいと思いました。今ほどジャムのバラエティがなかった頃ですから、桃のジャムなぞというものは見たことなかった。とても贅沢な味でした。

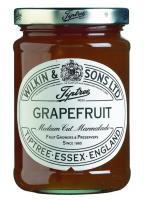

社会人になってから大好きになったのは、Tiptreeのグレープフルーツママレードです。紀ノ国屋とか高級食品店を覗くのが好きで、そこに何十種類も並んでいたジャムを見るのは楽しかった。どれもおいしそうでしたが、これを一度食べてファンになりました。小さい頃はママレードの苦みが嫌いだったのに、大人の味がわかるようになったのかな。これもまた贅沢な品だとは思いましたけど、たまにしか食べませんからね、ええ。

日常的に美味しいジャムを選んで食べられるようになったのは嬉しいことです。我が家でもパンにただマーガリン塗って食べるだけでなく、ジャム業界の消費拡大にもうちょっと貢献してもいいですね。

揚げないからあげ食べもの

20180410

油不要、電子レンジで作れる「から揚げ粉」が登場してずいぶん経ちます。さすがに業務用ではほとんど使われていないと思いますが、家庭ではお弁当作りなど忙しい主婦の味方として定着しているようです。我が家の食卓にも、たまに登場します。

先日BSのCOOL JAPANで「揚げ物」の特集をやっておりました。海外では日本のような油をたっぷり使った揚げ物は、そんなに頻繁に食べないようです。フライドチキンやポテトぐらい?

その中で、上記の「揚げないからあげ」の商品開発物語が取り上げられました。登場したのは当社ともお付き合いの深い食品メーカー「昭和産業」さん。(この番組では14年7月に、同社の「天ぷら粉」開発物語も取り上げられ、本欄の記事にしております。番組製作者とルートができているのでしょうかね)

鶏肉から出る水分を上手に処理する技術が難しく、なかなか思うようなものはできません。500以上のさまざまな素材を使って試行錯誤すること2年。苦難の末に「コーングリッツ」を使うことを思いつき、ようやく思うようなものが出来上がりました。

社内では、商品のコンセプトそのものに異議を唱える声も少なくなかったそうです。なぜなら昭和産業は国内有数の食用油のメーカーでもあり、油の消費量を少なくするような商品を販売しては自分の首を絞めるようなものだから。

しかしそれはそれ、これはこれ。ついに完成した「レンジでチンするから揚げ粉」は大ヒットし、その年の食品ヒット大賞で「優秀ヒット賞」を受賞する栄誉に輝きました。のちに他社からも追随する商品が出ましたが、パイオニアとしてこの分野の首位を走っています。

台所が汚れるなどの理由で、家庭で揚げ物を作るのを敬遠する主婦の割合はずいぶん前から増えています。それを背景に、いかにも日本人らしい発想で作られた「揚げないから揚げ」、面白い商品だと思います。一方で、スーパー惣菜売場での揚げ物の重要性は、今後ますます高まるでしょう。

番組で「この品はあなたの国でもウケると思いますか?」と各国の参加者に聞きましたら、ロシアの女性が手を挙げませんでした。理由を聞くと「ロシアでは電子レンジは使わないで、オーブンを使うのよ」とのこと。へえ…まあオーブンの方が、家の中もあったかくなるでしょうし…

パイナップルケーキ食べもの

20180326

去年の初め、駒ヶ根市公式訪問団の一員として台湾に行っておりました。本欄でも何本か記事を書きましたが、そこでちょこっとだけ書いたパイナップルケーキのこと。

台湾土産といえば昔なら月餅、今ならパイナップルケーキが筆頭に挙げられるでしょう。四角いクッキー風の生地の中にパイナップルのジャムというか餡?を包んで軽く焼いたもの。台湾の訪問先で頂戴したり、帰りに空港でも買いましたが、おいしかったものと「うーん」というもの、やっぱりありますね。

あちらの言葉では鳳梨酥とか、土鳳梨酥とか言います。100%パイナップル餡のものを土鳳梨酥、冬瓜が混ざっているのが鳳梨酥だそうです。冬瓜入りが二級品というわけではなく、お好みによるみたいです。

昨年夏、当社に台湾留学生の林さんという方がお見えになりました。彼のご実家は当社と同じような製菓原料卸を営んでいる由。日本の卸業事情について少しばかりレクチャーをさせてもらったあと、聞いてみました。林さんにとって、一番おいしいパイナップルケーキは、どこのものですか。

林さん曰く、私は台北の「アンバサダーホテル」のものが一番おいしいと思います、ウチの原料も使っていただいています、と。

こういう大事なこと、ちゃんとメモしておいたのですが、身内が台湾旅行に行くというので、お土産にアンバサダーホテルの鳳梨酥を買ってきてよ、と頼みました。

届いたのが写真の一品です。見るからに高級そうですねー。しっとりとしたクッキー生地。ほのかなチーズの風味が心地よく、パイナップル餡はこってりとジューシー。よくありがちなパサついた触感などみじんもなく、今までに食べたものとは全然別物でした。さすがに現地の原料問屋さんが推薦するだけのことはあります。

名物にうまいものあり、よき情報に感謝。

伝統の海軍カレー食べもの

20180305

先週、自衛隊の基地を視察研修させていただく機会がありました。。

今回訪れたのは、海自の厚木航空基地。終戦後、マッカーサーが降りてきたところです。厚木と名前がついていますが、実際は神奈川県大和市と綾瀬市にまたがっていて、厚木市とは少し離れています。今は米軍基地と滑走路や道路などの施設を共用しており、入場するにも厳しいチェックが必要になっています(パスポート提示など)。

自衛隊が約3000名、米軍も約3000名(家族も含む)が活動する基地です。敷地内の広大なゴルフ場にまずびっくり(これは米軍専用)。建物施設は日米できちんと区分けされています。整備中の哨戒機やヘリコプターの現物を間近で見せていただいたりしました。残念ながらほとんどの場所は撮影禁止です。

隊員と一緒の食堂でお昼をいただきました。皆さんご承知の通り、海上自衛隊では旧海軍の頃から毎週金曜日の昼食はカレーと決まっています。

長期間の航海で曜日の感覚を忘れてしまうのを防ぐため、というのはどうも後付けの理由らしく、週末の自由時間を前に手早く片付けられること、半端な食材を何でもぶちこんで食べてしまえることが、もともとの由来だそうです。(船上ならいざ知らず、基地で今どきそんなこともやっていないでしょうが)

食堂ではまずステンレスのお皿に好きなだけご飯を盛り付け、カレールウをセルフでよそいます。普通のと辛口があり「辛口」は炒めた唐辛子オイル?みたいなものをちょうど私の目の前で「普通」に加えて作っていました。合い掛けしてみましたが、普通のはマイルド、私には辛口でちょうどいい位。具は人参玉ねぎ、肉は柔らかい牛スジみたいなのが入っていたかな。あとサラダ、ゆで卵、牛乳、いちご(地元海老名産とありました)。おいしく頂戴しました。

写真でお分かりのように、私は遠慮しいしい(嘘、カロリーを気遣って)ささやかな盛りですが、隊員の皆さんの山盛りぶりはすごい、さすが自衛隊。食事が終わるとみんなすぐに食堂を出て行ってしまい、テーブルで談笑するような姿はまったくありません。諸々の業務を早く片付けて早く帰れるよう、空き時間を無駄にしない習慣がついているらしい。

もりもりとカレーを食べて、バリバリと任務に励んで下さい!

関連リンク: 海上自衛隊カレーの秘密

GYOZAを世界に食べもの

20180228

餃子はラーメン屋さんや中華料理店で食べるもの。普通の感覚だと思います。ところが最近では、ワインの肴に餃子を食べるというじゃありませんか。私はワイン好きですから、何をつまみながらワインを飲んだってOKだと思いますが…

先日も朝のテレビを見ていたら、今風のスタイリッシュな内装で餃子の様々な食べ方を工夫し、ワインに合わせている店が紹介されていました。東京赤坂の「GYOZA IT.(ギョーザ イット)」というお店です。先日東京出張の折、このお店にお誘いをいただきました。

実はこのお店、味の素冷凍食品さんが経営しています。昨年9月から5年間の限定で開いたもの。主にインバウンドのお客さんをターゲットにして、日本式餃子を海外へ売り込む足掛かりにしようという狙いだそうです。

餃子は大戦後に中国や満州からの引揚者によって日本に伝わり、普及したと言われます。大陸で食べられているのは圧倒的に厚い皮の水餃子だそうですが、焼餃子もないことはない。残った餃子を翌日食べるときに焼く説もありますが、どうなんでしょうね。いずれにせよ私たちが日常食べているのは、日本で育った独特の餃子ではあるようです。

市販用冷凍餃子の売上日本一を誇る味の素冷食さんでは既に海外へ餃子を輸出していますが、さらに一層の弾みをつけたいとのこと。ラーメンが日本独自の進化を遂げ、日本の料理として世界に進出しつつあるのはご存知の通りですから、餃子も海外に通用する柱にしていきたいのでしょうね。

前置きが長くなりましたが、GYOZA IT.は赤坂TBSのすぐ近く、繁華街に堂々と位置しております。入店時は夕方でまだ空席が多かったですが、私たちが食事を終える頃には大箱がほぼ満席、うち半分近くは欧米人の客であったように見えました。かなりの大箱で、巨大な鉄板で餃子を焼き、餃子型のシャンデリアが輝く空間です。空調が行き届き、餃子臭さは全然ありません。

餃子自体はそんな突飛なものではありませんが、食べ方の提案がいろいろ。トリュフ塩、粒マスタード、柚子胡椒など数種類の薬味がついてきたり、焼肉みたいにサンチュにくるんだり、また餃子グラタンや白湯スープ餃子など。もちろんパクチー山盛りも。そして豊富な種類のグラス/ボトルワイン。餃子以外のメニューもいろいろ。いかにも海外にありそうなお店です。

こうした雰囲気の中でワインと共に餃子をいただくのもまた一興。赤よりも白や泡の方がいいかな?楽しい時間を過ごしました。

関連リンク: GYOZA IT. 赤坂の日本式餃子

焼きそば考食べもの

20180212

世間ではここ一、二年、焼きそばが静かなブームだそうで、いくつかの有名店で長い長い行列ができているとのこと。何でいま、焼きそばなんでしょう?。

ブームの火付け役ともいえる神保町の「みかさ」というお店。これまでに何回か前を通りましたが、そのたびに10人以上の人が順番待ちをしており、へえ~どんな店なんだろう、と不思議に思っていたのです。

グルメサイトを見てみると、焼きそば「しか」ないストイックさ、腰のあるもちもちした自家製麺、スパイシーなソース、専門店ならではのこだわりを持ったハイクオリティ、麺が売切れ次第閉店、なんて書いてありますよ。ふーむ、食べてみたいね。

先日の昼食時、どんなものかと店まで行ってみると、1時半頃でしたが意外にも行列がなくすんなり入れます。迷わず入店し、「ソース焼そば・海老イカ入り・並」を注文して待つこと約15分。一人前ずつ丁寧に作っており、結構時間をかけて出てきたのが写真のお品です。

太い麺にキャベツ・もやし・太く千切りした生の長葱・数枚の薄切り豚ばら肉・もちろん海老とイカ・そして崩した目玉焼きが載っております。葱の味が独特ですね。

麺のもっちりした感触。これは確かに、これまで焼きそばではあまり経験したことのないものです。ソースは前評判と違い、相当甘口。食べ進むにつれて、ちょっと飽きが来る。カウンター上には紅ショウガ・いか天かす・辛子マヨネーズ・辛口ソースが取り放題になっています。味変をしながら平らげました。

おいしいですよ、おいしいですが、何十分も並んで食べるかと言われればどうでしょう。麺の量に比べて具が多く、炭水化物を食べた!というがっつり感が少ない感じです。同価格の「大盛り」を食べればまた違う印象なのかな。

中華風でないソース味の焼きそばは、もともとはチープな楽しさを味わうものだと思います。普段食べるチルドの蒸し麺も冷凍物も、それぞれ麺を食った!というシンプルな良さがあります。そこで高級感を出そうとしても、どこに差をつけたらいいのでしょうか…。ソース焼きそばって意外と難しい食べ物ですね。

牛乳パン食べもの

20180118

昔から長野県民に広く愛されたご当地食。最近になって見直され、人気が復活しています。その名も「牛乳パン」。

私も子供のころ、よく食べました。ふかふかしていて、挟んだ白いクリームが何だか妙においしくて。大人になってからは存在を殆ど忘れていましたが、当社のお得意様でも近頃よく売れているという話をお聞きして、嬉しい話ですがまた何でだろう?と思っておりました。

昨年、例のマツコの番組で(こればっかり見ているわけではないのですが、事前情報があったので気を付けていました)全国のご当地パンの特集があり、牛乳パンの由来を扱っていました。当社のお得意様、宮田村の「モンパルノ」さんにも取材が来たそうですが、残念ながら番組では商品のみ(写真3右上)の登場。

牛乳パンのパッケージはどこでも同じようなもので、乳白色のビニールに青い文字で商品名などが書かれ、そして不思議なことに、その多くに白シャツ半ズボンの男の子の絵が描かれています。なぜ男の子なのかな?

番組でいくつかのパン屋さんに取材をしていくうちに、そのルーツが明らかになりました。牛乳パンは昭和30年代初頭、ベビーブームを機に県のパン組合が普及させたのだそうです。そして驚きましたが、この絵を描いた人、モデルになった男の子が特定できているというじゃありませんか。

木曽町の「かねまるパン店」の大橋みさ子さん(90、写真4)が、息子の茂さん(64、写真5)をモデルに描いたのだそうです。茂さんは現在このお店の店主です。このデザインが牛乳パンの普及と共に県下に広まって、今日に至っているのですって。いやあこれは知らなんだ。素朴で味のある、可愛らしい絵ですよね。

牛乳パンのレトロなパッケージと味が今の人たちに支持されているとは、なかなか面白いことです。飯田の「トップ」さんでは現代風にアレンジしたとてもオシャレな牛乳パンを売り出していて、こちらも大人気だと聞いています。オジサンオバサンは昔を思い出しながら食べ、今の子供たちにも親の育った味を食べさせてあげたいと思います。

味玉その後食べもの

20180108

料理本で読んだレシピをもとに「味玉」を作ってみた話を昨年書きました(17.3.14)。その後何度となく試してみて、まあこれならと思えるものがコンスタントにできるようになったので、後日談としてご紹介します。

前回はつけ汁として市販の「めんつゆ」を使いましたが、記事を書いた翌月に、同じdancyu誌に別のレシピが載りました。それによれば、「醤油と紹興酒を1:1」で茹で卵を漬け込む…と。早速試してみましたが、少々塩辛いし、紹興酒のアルコール臭がちょいと鼻につきます。

そこで若干の自己流修正を加えたレシピが、以下の通りです。

1)卵を熱湯に入れ、7分きっかり茹でる。(写真1)これは大玉の場合で、小さい卵のときは6分半でも良いかな。

2)すぐに氷水に入れて冷まし、慎重に殻をむいて、つけ汁に漬け込む。割合は、醤油:紹興酒:水を1:1:1で。(写真2)クッキングペーパーを落とし蓋代わりにかぶせ、冷蔵庫に安置して待つ。どうでもいいですがこの容器は弊社「信州伊那の麦芽あめ」900㌘のものです。卵4個にぴったりです。

3)24時間でおいしく食べられますが、さらに24時間、まる二日漬け込むとさらに卵に味が浸み込んでよりおいしい。つけ汁はちょっとしょっぱいので、一緒に食べるのはおすすめしません。もう一度味玉を作るのには使えます。お酒が入っていますから、小さなお子さんとかには注意した方がいいのかも。

できあがった味玉を割ると、写真3でご覧の通り。柔らかいのでうまく真っ二つに切れませんでしたが、半熟具合はこんな感じです。

会社の新年会(仕出しを取るなどして、社内で行います)にたくさん作って持っていきました(写真4)。卵を5個ずつ1時間くらいかけて茹でましたが、卵の成分で鍋が黒くなってしまったのは驚きました。大量生産するときにはその都度鍋を洗ったほうが良いようです。

皆さんうまいうまいと(まあ、社長に気を使ってくれたのでしょう)喜んで食べてくれました。秘密のレシピにしておけば神秘性が高まるかもしれませんが、ここに全部公開しましたので、ご興味のある方はどうぞお試しください。

歳取り魚食べもの

20180105

あけましておめでとうございます。大晦日の午前中に雪が降り、どうなることかと思いましたが、それもすぐ止んで、一夜明ければたいへん穏やかなお正月となりました。

相変わらず飲んで食べての年末年始でした。ご存知の通り、南北に長い長野県は北と南でお歳取りに食べる魚が違います。北は鮭、南はブリ。佐久などでは鯉を食べるところもあるようですね。我が家ではもちろん、ブリです。

この年末はやや不漁だったらしいブリですが、それでも大晦日にあちこちのスーパーを回ると(いちおうスーパー巡回を毎年の恒例にしているのです)どこでもたくさんの切り身が並んでいます。うちでも少々奮発して、普段では食べないおっきいのを人数分買いますよ。塩焼きします。

あと、お刺身。これは年によって盛り合わせを買ったりいろいろですが、今年はグランドフェアで好評だった、生け簀から直送の鮮ブリを家族で食べてみようと。

当社に真空パックのチルドで届きます。ラウンド(丸のまま)や半身におろしたものもありますが、家庭ではやっぱり面倒な皮を剥いである「スキンレスロイン」がいいですね。

半身だと結構なボリュームがあります。写真は半身の、そのまた半分くらい。他にもご馳走がある中で4人で食べきれるかなと思ったのですが、うまいうまいと綺麗に平らげてしまいました。おかげさまで良い年が越せました…かな?

今年もどうぞよろしくお付き合い下さいませ。