サラダ軍艦食べもの

20190425

「ケンミンショー」でやってましたよ。長野県民の大好物、回転寿司のサラダ軍艦。

長野県内のかっぱ寿司で一番人気のネタだということは、前から知ってました。TVでは「入店して最初に一皿、途中に一皿、〆に一皿食べる」とか、持ち帰り用にサラダ軍艦だけ何十貫も入ったセットがパーティー用によく売れるとか。ホントかね?

回転寿司屋で隣席の注文をつぶさにチェックしているわけではないが、少なくとも私の周囲で、こんなにサラダ軍艦を偏愛している人はいませんよ。新幹線でひっきりなしにサラダ軍艦が運ばれている様子を見たこともありません。パーティー用サラダ軍艦の折を見たこともないですね。

長野市、というか北信独特の嗜好なのでは。かっぱ寿司さんにはもう少しミクロのデータ、店舗別、地域別の売れ筋ネタランキングをぜひ教えてほしいものです。(無理か)

サラダ軍艦、私は滅多に食べませんが、中身が何であるかは正確には知りませんでした。イカとマヨネーズ、あと刻んだキャベツでも入っているのかと思っていましたが、野菜は含まれていないんですって。もう一つの具は「カニカマ」だそうです。

サラダ軍艦ならぬ「コーン」の軍艦巻は好きで、〆によく食べます。いかにも原価率の低そうなネタではありますが、店によってコーンの品質、マヨネーズの味が全然違って面白いです。コーンってある程度まとめて食べないと味がしないでしょう。コンビニのサラダに申し訳程度に10粒ほど載っているコーンなんて、可哀想だと思いますよ。

検索してみたら、今回のケンミンショーの元ネタと思われる記事を見つけました。私が以前読んだのもこれだったかも。リンクを貼っておきます。

関連リンク: 回転寿司でやたらサラダ軍艦を頼む長野の謎(東洋経済)

Ça va ? (2)食べもの

20190305

我が家でもサバ缶、ときどき食べますが、マヨネーズか醤油をつけてそのまま食べることが多いですね。やっぱりサイズの大きなものの方がおいしいです。ふっくらと脂が乗っている感じ。

今でこそ品不足で値段も高くなっていますが、一缶あればしっかりご飯が食べられますし、独り暮らしの必需品ではありました。サケ缶は高級品でたまに食べるもの、サバ缶はいつでも食べるもの、的な。

先日もテレビでやっておりました。長野県の北端、新潟県境の飯山市は「日本一サバ缶を食べるまち」なんだそうです。どこの家でもサバ缶を手当たり次第買い込んで備蓄し、煮物はもとよりチャーハンやらカレーやら、サバ缶を使って何でも作るんだとか。缶詰メーカーさんに聞いたことがありますが、竹の子の季節、北信地域でのサバ缶の尋常でない売れ行きは、業界ではよく知られていることです。

長野県北部は、サバ缶と竹の子の味噌味の煮物を本当によく食べるそうです。煮物というより味噌汁かな?竹の子といってもネマガリダケ(姫竹)という細いもの。北信には、太さ何センチもあるような孟宗竹の仲間がありません。従って食べる習慣もないそうです。これは北信育ちの人に聞きました。

竹の子ではないですが、当社でも以前、サバ缶と大根を大きな鍋で味噌煮にしたものを賄でよく作りました。もう二十年以上前ですが、当時家の畑で大根を作っていた人が何本も持ってきてくれて。缶詰の煮汁を入れれば味が出るから味噌以外は入れなくていいんだよ、なんてやってましたな。懐かしい。

サバ缶も原料不足のため、この春から値上げとなります。貧乏学生の糧たるポジションを失うことになるかもしれません。サバの資源問題については、改めて書こうと思います。

パン旅。食べもの

20190303

NHK-BSプレミアムで平日夜7時から「パン旅。」という番組をやっております。週4日×4週間で、合計16回。一回に2軒のお店を紹介しますので、合計32軒のパン屋さんが登場する予定です。これまで不定期に放送されていて、地方の店が登場することもありましたが、いま集中放映中のシリーズはほとんど都内のお店です。

女優の木南晴夏さんが日替わりで女性ゲストを連れて歩きます。登場するのは小さなお店が多く、購入して近くの公園とか、店の軒下(!)でゲストと二人でいろいろなパンを賞味します。木南さん、ちゃんとパン用まな板とパン切包丁を持参していて、その場で切っておいしそうに食べてます。この方「おとなの週末」誌にパンの連載を持っているくらいで、かなりのパン好きでいらっしゃるご様子。

私は最近の都内ベーカリー事情にはあまり詳しくなく、登場するほとんどのお店は初めて聞く名前です。

なかで大岡山のヒンメルという店が紹介され、放映直後、近所に行く機会があったので寄ってみました。ドイツパンを中心とした店で「クラプフェン」というドイツ風ドーナツが名物だそうです。それを始め番組に出てきたパンを中心にいくつも買いこんで駒ヶ根に帰って食べましたが、どれも大変おいしく、もっと早く知っていればなあと思いました。

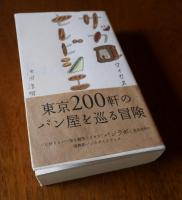

番組はパン研究家の池田浩明さんが監修しています。池田氏はパン屋ガイドの本を何冊も出していますが、私がガイドブックとしてしばしば参照しているのは「サッカロマイセスセレビシエ」(ガイドワークス)という本。都内と近郊の188店を取り上げています。

白金の「マルイチベーグル」築地の「オリミネ」武蔵小山「ネモ」など、本書の推薦を見て訪れた店はいくつかありますが、どれも魅力的な店ばかりで、はずれはないですね。もちろん今回のパン旅で紹介されている店も。良き指南書の大切さを改めて感じます。

話をパン旅に戻しますが、こんなペースで放送していったのではいくら何でももったいないです。録画して一生懸命観ていますが、追いつかない。ほんらい、週一でゆるゆると観ていくタイプの番組だと思いますよ。そのうち再放送もあるでしょうけれど。

関連リンク: BSプレミアム パン旅。

Ça va ? (1)食べもの

20190204

空前の?鯖ブームであります。。

年末に発表された、ぐるなび主催の「今年の一皿」、昨年の一皿は、サバ。一皿というよりズバリ素材そのものですが、まあ同意します。サバ缶の大ブレイクは、皆さんご承知の通り。店頭に並ぶ間もなく売れているようで、お店によっては「お一人様1個限り」なんていうところもあるようです。

サバ缶なんて昔からどの家庭にも常備されていた(ホントかな)日常食だったでしょう。何で突然こんな人気商品になったのでしょうか。

きっかけはご多聞に漏れず、TVの健康特集番組であったようです。2013年たけしの番組で「サバ缶を食べると痩せる」と紹介され、第一次ブームが起きました。EPAやDHAを豊富に含み健康に良いと言われ、女性たちが飛びつきました。

普通こうしたブームは一過性に終わることが多く、長続きしにくいものですが、サバ缶の場合は一度ついた火がじわじわと燃え続けました。健康にいいだけでなく、忘れられかけていた食品であるサバ缶が食べて実際においしかったことで見直され、また大小の缶詰メーカーがそれぞれ競い合うように味付けやパッケージに工夫を凝らしたことも大きかったようです。

缶詰だけでなく、サバ料理の専門店がオープンし話題になったり(まだ行ったことないが、ぜひ行ってみたいです)トルコの名物「サバサンド」が紹介されたり。また昔からの「関サバ」「金華サバ」をはじめ、日本各地で養殖のブランドサバも誕生しています。

私自身もサバは大好物で、はっきり言って大ファンです。焼き鯖なんて、これに勝るご飯のおかずは考えられないではありませんか。脂の乗ったサバをさっぱり味でいただく〆鯖も捨てがたい。旨煮も味噌煮も缶詰も、どう食べてもいいですね。洋食系でおいしいメニュー、何かないかな。大産地のノルウェーではどうやって食べてるのでしょうか。

写真は岩手県産という会社が発売しているヒット商品「サヴァ缶」。サヴァとはフランス語で「ごきげんいかが?」という意味です。通販でも購入できますよ。

関連リンク: しゃかいか! サヴァ(Ça va?)缶で元気をお届け

寒い日の豚汁食べもの

20190129

夜更かしして観たアジアカップ準決勝。事実上の決勝戦とも言われましたが、われらが日本代表、最強の呼び声高かったイランに3-0の完勝です。

大迫はやはり半端なかったし、冨安・吉田の守備陣もみごとにゴールを守り切りました。これまで精彩を欠いていた南野が、倒されながら相手の隙をついて立ち上がって走り、大迫につなぐ完璧なアシストを見せた先制点。痺れましたな。全員が輝いた、素晴らしい試合でした。ぜひあと一つ勝って、栄冠を手にしてほしいです。

さて昨日は雪の舞う寒い日でした。こんな日はあったかいものが食べたくなります。鍋もいいでしょうが、この夜は豚汁で一杯…

家では普段あんまり作らないので久し振りでしたが、実だくさんの豚汁は、いいもんですね。あったまります。日本酒にも!(これは、ワインってわけにはいかないな)

焼肉と並んで、野外料理や炊き出しの定番でもあります。高校PTAのとき、強歩大会で保護者が炊き出しに豚汁を作っていました。手間がかかるし、事業見直しで代りに梨をあげることにして2年ほどやりましたが、生徒からは豚汁を熱望する声が強く、私の後でまた復活したようです。

ずっと前に地元のお祭りで花火の係をやったとき、昼間の準備が終わって暗くなるのを待つ間、ベテランの方が作ってくれた豚汁で腹ごしらえをしました。

ずいぶん長い時間煮込んだので、肉も野菜もひと瓶丸ごと入れた七味もあらかた鍋の中に溶け、残った脂身だけが浮いているようなものでした。唐辛子たっぷりでちょっぴり辛いお汁の美味しさは、二十数年たった今でも思い出します。

鹿の肉やら熊の肉やら食べもの

20190114

ジビエブーム。有害鳥獣の駆除とグルメの一石二鳥策として、当地でも話題です。中でも鹿の肉はもっともポピュラーで、煮たり焼いたり、私たちが目にする機会も多いです。2012年2月に記事にしています。

妻の友達に、ご家族がハンティングをされる方がいらっしゃるのです。ときどき猟果のおすそ分けをいただくことがあり、下煮した鹿肉を何度か頂戴しました。

鹿肉はとにかく「固い!」イメージ。でも確かに固いことは固いのですが、それよりも噛みしめて味の出るようなしっかりした肉質でした。そのまま辛子をつけて食べたり、カレーに入れたりして楽しみました。

そうしましたら昨日、熊の肉をお分けしますというメール。これはちょっと珍しい。楽しみにして待っていましたら、じゃがいもや葱と一緒に煮たものをたくさんいただきました。肉じゃがならぬ、熊じゃがですな。

これが大変おいしかった。熊の肉は鹿よりずっと柔らかく、味わいはそうですね、まことに大雑把な比喩で申し訳ありませんが、牛と豚の間くらいの感じでしょうか。一口噛むと、じんわりと肉の旨味が口の中に広がります。

日頃私たちが食べている肉に比べてワイルドで食べにくいとか、そういうことはあまりないです。適度に脂身があって、それがなかなか良いのですよ。

煮るのに何か特別な仕込みをされるのかどうかわかりませんが、もし可能なら解体し肉になるところを見てみたいものですね。生半可な気持ちで猟についていくわけにもいきませんから、難しいでしょうけれど。

Mさん、ご馳走さまでした!

ロクム食べもの

20190107

今日は仕事始めという方も多かったでしょう。私も今日からブログを再開します。今年もよろしくお付き合いのほど…

我が家のお正月は、ひと通り家のことを終えたあと、みんなでお茶を飲みます。落花生、甘栗、干し柿。「マメでくりくり、かき集め」というやつですね。今年はそれに加えて、長男の海外土産「ロクム」を開封し一緒にいただきました。(11月に入手したのですが、お正月に食べようと思ってとっておいたもの)

ロクムはトルコのお菓子で、別名ターキッシュ・デライトといいます。アーモンド、ピスタチオ、ヘーゼルなどナッツ類を埋め込んだ飴の一種ですね。飴は見た目よりも柔らかく、でもグミよりは固いくらいで、少し弾力も感じます。歯に貼りつくようなことは全然なくて、食べやすいものです。

買ってきたものは写真の通り何種類かの味がありましたが、左端の紫色の飴がローズ味で、定番だとのこと。これがやはり私には一番おいしかったかな。

17年2月に本欄でロクムのことを少し書いたことがあります。子供の頃読んだ「ナルニア国ものがたり」の第1作、「ライオンと魔女」の冒頭に登場するのです。

恐ろしい白い魔女が主人公の一人エドマンド少年を誘惑するためにロクムを食べさせます。実は魔法のロクム、エドマンドはその美味しさにたちまち魅了され、一箱全部を食べてしまう頃にはすっかり魔女の手中にはまってしまうのです。ああ恐ろしい。

瀬田貞二氏の訳では、年少の読者の事を考慮して「プリン」としたが、実は「ターキッシュ・デライト」だ、と訳者あとがきにありました。それがどんなものかずっとあれこれ想像していたのです。数年前に映画化されたので子供と観に行きましたが、何だか白いふわふわしたようなものに見えました。今回食べたものは切って断面を見せていますが、切る前、長く伸ばした飴の表面を見せればあんな感じだったのかな。出来立てはもっと柔らかいのでしょうか。

「迷探偵スベントンのセムラ」に続いて、子供の頃の三大謎菓子のうち二つを実体験できました。残るはドリトル先生に登場する「アブラミのお菓子」こと「スェット・プディング」です。国際化の時代、そのうちに邂逅できるのを楽しみに待つとしましょう。(どなたか英国へ行かれる機会がありましたら、お土産歓迎します)

悪魔のおにぎり食べもの

20181222

ようやく食べることができましたよ…ローソンの大ヒット作。。

------------------------------

(毎日新聞)ローソンが10月に発売した新商品「悪魔のおにぎり」(税込み110円)が好調だ。12月はじめに販売個数が1000万個を突破。通常の新商品なら1年はかかる水準をわずか1カ月半で超え、絶対王者と言われた「手巻おにぎり シーチキンマヨネーズ」(ツナマヨ)の牙城も崩した。「コンビニおにぎりの歴史を変えた」との声もある悪魔のおにぎり。

------------------------------

発売直後から話題になっていて、私もずっと食べてみたかったのです。日頃ローソンに立ち寄る機会が少ない上、行ってみても店頭に並んでいないことが何度かあり、食いっぱぐれていました。今日とうとう現場を押え(棚に発見し)ようやく購入できました。

悪魔のおにぎりとは「白だしで炊いた米に、天かす、青のり、天つゆを混ぜた」ものだそうです。元はと言えば、南極の基地での食事としてテレビ番組で紹介されたのがきっかけだそうな。あまりに美味しくてついつい(誘惑に負け)食べ過ぎてしまうことから命名されたのだとか。

食べた感想。おいしいです。青のりが絶妙に効いています。もっと天かすがザクザクしているようなのを想像していましたが、お米の中に上手に溶け込んでおり、歯触り舌触りで天かすの存在をはっきり認識するようなものではありません。塩味の「おかき」をほのかに連想します。

品の良い薄味で、食べていて飽きてしまうようなくどさはなかったです。ネーミングは大袈裟ですが、逆にクセのない味にだまされ何個も食べてしまうのかも。そのへんが「悪魔」たる所以なのですかね。これなら一過性のブームにとどまらず、リピートするファンもつくことでしょう。

コンビニおにぎりはどのチェーンでもツナマヨが圧倒的に売れるのだそうで、それをじわじわ追い越す(新発売時の瞬間的な人気でなく)存在になったことで「歴史を変えた」と言われるようです。私もおにぎりを買うときは大体同じようなアイテムになりますが、これもローテーション入りしますかね。おかず抜きで単独で食べるには、ちょっと物足りないかな?

台湾飲食いろいろ食べもの

20181129

1、台湾では先週統一地方選が行われ、与党民進党が大敗し蔡英文総統が党首を辞任することになりました。私たちが行ったのは選挙戦真っただ中。街のあちこち、大小の候補者ポスターであふれかえっていました。

候補者にはわかりやすく番号がつけられているようです。大きいものは広告看板みたい。女性候補者(それもなかなかの美人ぞろい)がとても多く、半分以上女性という印象を受けます。ちょっと驚きますが、逆に考えれば我が国での女性議員や首長がそれだけ少ないってことですね。

2、台北の「入りにくい居酒屋」のあと、ちょいと雨の夜市をひやかしに。台湾のかき氷は有名ですね。氷自体がミルクや果肉を凍らせたものを削ってできていて、濃厚です。この苺ミルクは150元だったかな。みんなで突っついて食べました。なかなか美味しかった。

3、花博前夜祭でのメニューと飲み物。黄色っぽい飲み物はビールではなく、少し粒々感のあるパイナップルジュースです。何だかサツマイモみたいな味で、すぐにはそれとわかりませんでした。ワインは地元、台中産の「萄醉」というもので、味は、うーん…。最初から最後まで飲み物はこの2種類だけ、ビールも白ワインも紹興酒も出ず、正直ビールが恋しいと思いました。

4、そこで出された「新鮮な海魚の蒸し」。遊龍斑とはハタの仲間なのでしょう。いわゆる清蒸というやつですが、大変おいしかった。皮と身の間のゼラチン質のところが特に良い食感でしたし、醤油味のタレもグッド。

5、これもその夜の料理で「フィッシュリップキノコ」なる日本語訳がついていましたが、魚の唇、椎茸、青菜の炒め煮です。魚の唇は初めて食べましたが、たぶん乾燥したのを戻したのだと思います。プリプリのコラーゲン感で味わい深いものでした。私、この手のもの、好きなんです。

6、台北駅の駅弁の売店。食べてはいませんが、とてもおいしそうだったので写真だけ。台湾の駅弁は「便當」と書き、市民に親しまれ食べられています。100~120元と日本の駅弁よりずっと安く、主菜は(写真の通りだとすれば)大ぶりの肉がドカンドカンと入っていて、食べ応えがありそうです。

現地滞在中はやはり外食にトライしたいのでなかなか食べる機会がありませんが、買い求めて帰りの飛行機に持ち込む、なんてのもいいかもしれませんね。

台中第二市場で朝ご飯食べもの

20181127

日本で売られている台湾のガイドブックは、どれも内容のほとんどは台北情報で、台中のことなどいくらも書かれていません。地図さえロクに載っておらず、台中メインの旅にはまるで使えない。

それでもネットで探してみると、僅かではありますが役に立ちそうなサイトも見つかります。せっかく朝食を外で食べる文化の土地に来ているのです。ホテル以外のどこかと探したのが「台中第二市場」というところ。日本の統治時代1917年に「新富町市場」として建造され、100年の歴史を持つ由緒ある(オンボロの)市場ということです。ホテルからタクシーを飛ばして行ってみました。

まず入り口にある「山河魯肉飯」というお店に入りました(写真1~4)。魯肉飯(ルーローファン)は豚バラの細切れを柔らかく甘辛く煮てご飯にかけたもので、日本でもお馴染みの台湾メシです。

しかしこの店は、肉をドーンと塊のままのっけてくれます。どうですこの迫力。台湾独特の八角の香りをいやがる日本人もいるようですが、この味付けは日本人でも食べやすいと思います。この丼で55元(1元≒4円)とお値打ちです。メニューにあるように、スープや菜っ葉の炒め物などがそれぞれ20元。3人で1000円ちょっとの朝メシでした。

日曜の朝のこと、閉まっている店も多かったですが、探検しているともう一軒の繁盛店を見つけました。「王記菜頭果糯米腸」というお店で、行列ができています。ここは菜頭果(大根餅)+糯米腸(もち米の腸詰)+蛋(目玉焼き)のセット60元というのが人気メニューで、鉄板の上で女性が休む間もなく焼いています。私は大根餅大好きですから、これは食べるしかありません(写真5、6)。

3人で一皿を注文し少しずついただきました。ガイドブックによれば、台湾の日常食の店では必ずしも人数分の注文をする必要はなく、分けて食べるのは全然OKだそうですよ。

甘い醤油だれと辛い味噌だれが塗られたこのお皿は、ちょっと油っこく半熟目玉焼きがよくマッチして、大変おいしかった。もち米の腸詰は日本で見かけたことはありませんが、そのものずばりの味です。大根餅もナイス。

このほか烏骨鶏専門の鳥屋さんとか、日本風の巻きずしをパックに詰めて並べている店とか、すごい高級な果物屋さんとか、いろいろありました。台中訪問の際はぜひ寄りたいスポットです。