ハリー・ポッター読んだり見たり

20101206

子供のお供で映画館へ。。

学生時代は結構映画館に通ったのですが、最近はご無沙汰です。3月に子供たちと「アバター」を観に行って以来ですね。大人の映画はしばらく観ていないな。

映画館で映画を観るのは、やはりテレビで観るのとは全然違う充実感があります(たとえカットやCMがなかったとしても)。大画面ゆえに発揮される構図の妙、暗闇の効果、音響の迫力、そして観客の一体感がもたらす劇場全体の空気。

最後の一体感は、個人的になかなか楽しみなのです。コンサートなどでも感じます。残念ながら地元の映画館は大抵ガラガラ(失礼!)なので、この感覚を味わえません。

さてハリーポッター、原作も読んでおらず、前作までの話を全く忘れて行くので、観るたびに良くわからないまま映画が終わってしまいます。物語を構成している世界をいまひとつ把握できていませんし、主要登場人物なのに「この人、いい人なの?悪い人なの?」と判然としないこともあります。さすがに主人公3人組と闇の帝王くらいは分ってますけど。

もっとも話のボリューム自体がかなりあるでしょうから、どうしても筋を追うことが主になり、細かい味わいみたいなものは期待できませんね。私の理解力不足だけでなく、映画自体の説明不足もあるに違いない。

今回作「死の秘宝part1」はこの大長編物語を締めくくる「前半部分」ということで、あれこれと出てきた素材がまるで解決することなく、映画が終わってしまいます。「つづく…」とテロップが出ないのが不思議なくらい。ああ早く最終話が公開にならないかなあ、と映画会社の思う壺にはまっている私。

試飲・兼・家飲み 飲みもの、お酒

20101204

昨日の風はすごかったですね。会社から家へ帰る途中、バス停の看板が、軒並みひっくり返っていました。

12月は恒例「年末のワインセール」です。対象アイテム選定のための最終試飲in自宅を行いました。一応ブラインドテストということで、子供に準備を手伝わせます。

家で試飲をするメリットは、料理との相性を確認できることと、そのまま家飲みに移行できることですね(それって試飲のメリットとは違うだろ!)。昨日の晩飯は、一口カツ、鯖の味噌煮、もやし炒め、里芋の煮物、カリフラワーの茹でたの、南瓜のいとこ煮、りんご、でした。

ワインのおつまみっぽくないですね。私んちではワインに合せて洒落た料理を出すなんてことは、たまにしかしませんよ。日常の晩酌として楽しむには、そんなにつまみや料理を選んでいられないでしょう。和食でも中華でも、お惣菜料理にワインは、一部の例外を除けばだいたい邪魔をせずに合せられるものです。

(私の考える例外のひとつは、塩鮭です。これまで何度となく試しましたが、まだこれに合うワインを知りません。誰かご存知の方、教えて下さいな)

昨日は、鯖の味噌煮の「味噌」部分に2種類の赤ワインがバッチリでした。が、口の中で噛んでいて鯖本体の味が表に出てくると、一方はさらにおいしくなり、一方は「あれ?」となりました。こういう経験は面白い。いとこ煮にワインも、なかなか好相性です。

昨日は7本抜栓しましたが、当然2人では飲みきれません…もちろん、翌日以降も飲みますとも。一日たった方がおいしくなることも、しばしばありますよ。それでも残ったら、どうしましょうか。

夢追い人読んだり見たり

20101202

丸谷才一が「裏日本随一のフランス料理」と呼び、開高健や山口瞳が絶賛したレストラン「ル・ポットフー」の名声は、以前に本で知りました。

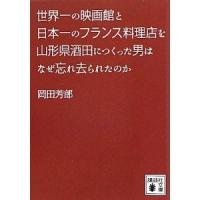

これはその店をつくった人、佐藤久一の夢と波乱に満ちた生涯を書いた、長い長いタイトルの伝記です。

世界一の映画館と日本一のフランス料理店を山形県酒田につくった男はなぜ忘れ去られたのか

(岡田芳郎著 講談社文庫)

「世界一の映画館」グリーン・ハウス。

佐藤久一は裕福な日本酒の蔵元に生まれ、酒田の名士だった父が買い取って経営していた映画館の支配人を、二十歳の若さで任されます。娯楽に飢えた戦後の日本人が、争って映画館に通った時代。久一はあふれんばかりのアイデアで、グリーン・ハウスを理想の映画館へと作り上げていきます。

映画といえば活劇中心だった中、ここで上映される映画は質の高い文芸作品を多く取り入れ、すべて久一の眼に適った名作揃い。回転ドアの入口を通ると、グレーのスーツ、蝶ネクタイに白手袋で正装した案内人がにこやかに迎えてくれる。

塵一つなく磨かれたロビーや舞台には、季節の花鉢が隙間なく並べられ、高性能の映写機・音響設備と座り心地の良い椅子、清潔で豪奢なトイレを備えた映画館は、女性客がおしゃれをして出かける社交場になるほど。しかも料金はあくまで廉価。淀川長治や荻昌弘もグリーンハウスに魅了され、東京から何度となく足を伸ばして通ったそうです。

「日本一のフランス料理店」ル・ポットフー。

こんな田舎で高級フランス料理を食べる客がいるだろうか?という心配をよそに開いたレストランでした。ガサエビ、ハタハタ、岩牡蠣、数々の山菜、山形牛、鴨などの庄内の豊富な海の幸、山の幸。これらをふんだんに盛り込んだ、東京では絶対に食べられないフランス料理。調理はポール・ボキューズ仕込みの若き名人。そして魅力的なマダム。

久一は食材探しと料理の向上に情熱を注ぎながら、支配人としてホールに立ち、その洗練されたサービスでお客を魅了していきました。店内をいくつかの空間に分け、高級料理をリッチな客層に提供するだけでなく、小さな子供連れの親子にも本格的な食の楽しみを伝えようと笑顔を絶やさず、幅広い多くの人々に愛されるレストラン。名声を伝え聞いた人が遠方から通いつめる店を、久一は作りました。

自分の思いのすべてをかけて作った二つの施設でしたが、映画館は昭和51年、1700棟余りを消失した酒田大火の火元となってしまいます。そしてレストランは、採算を度外視した食材やサービス、それに比べてあまりにも安い価格設定から膨大な借金を作り、ついにオーナーから追放されることに…

凄い人だと思います。これはもうある種の芸術家といってもいいのでしょう。久一にとっては、映画館もレストランも自分の思い描いた理想を具現化したものだったのですから。そのすべてはお客の満足に捧げられました。

それだけのものを提供して、何故店の経営を回していけなかったのか。これほどの心のこもったサービスを安売りせざるを得なかった、地方都市の限界なのでしょうか。最初のうちは、別フロアでの披露宴などでそれなりに稼げていたようですから、こうした道楽のような店もありだったのでしょうが、時代の変化が彼のような存在を許しませんでした。

経営を忘れ、お金を稼ぐことを二の次にしてきたツケは大きなものでしたが、彼が本当に「忘れ去られた」のだとは思いたくありません。佐藤久一という名前を知らない人が増えても、彼が酒田に投じた文化の小石は、大きく広がって人々の心に浸みていったに違いない。

映画館は勿論もうありませんが、ル・ポットフーは当時の流れを汲む人たちによって今もしっかりと続いているそうです。いつか、訪れる機会を持ちたいものです。

関連リンク: 酒田 ル・ポットフー