なでしこの季節日々雑記

20150627

サッカー女子ワールドカップ、なでしこジャパンこと日本代表チームの快進撃が続いています。今度の日曜日早朝には、ベスト4を賭けてオーストラリアとの準々決勝が行われます。これは早起きしなくては。

グループリーグから録画して全試合見ています。もっともこれまでの4試合は、「快」進撃というには少々、やきもきさせてくれますね。先取点を奪うものの、そのあと相手ペースに飲まれ、必死で守り切って何とか最少得点差で勝つパターンが多いです。

それでも先日のオランダ戦では、見事な攻撃を見せてくれ、スカッとした試合でした。試合終了直前、キーパー海堀の信じられない大チョンボで1点返されはしましたが、ピンチらしいピンチは後半のコーナーキックの場面くらい。岩清水を中心にしたDF陣の固い守備が支えになりました。決勝トーナメントに入って、チーム全体で一段ギアが上がったような気がします。

前回ドイツ大会で優勝という快挙。しかしその後の4年間、なかなか新たな戦力が見つからずにいました。試合では多くの新顔が試されましたが、前回代表メンバーを脅かすような存在はあまり現れず、結局同じような顔ぶれでカナダ大会を戦うことになりました。少なからず残念ではありました。

しかし大会が始まってみると、有吉、宇津木、山根ら新顔の(宇津木は前回もメンバーでしたが、出番はそうなかった)いきいきしたプレーが頼もしく、ワクワクさせてくれています。佐々木監督はグループリーグの3試合で、GKまで含めて23人の登録選手をすべて出場させており、文字通り全員参加で大会を勝ち進んでいます。これまでの6得点は、すべて異なる選手が決めたシュートです。

今回くじ運にも恵まれ、決勝進出も現時点で有望だ(決して楽ではないでしょうが)と思いますね!あと最大3試合、夢を見ながら楽しみたい。そして以前からファンの鮫島彩ちゃん、オランダ戦ではあわやオウンゴールの冷や汗をかきましたが、快速を生かして守備に攻撃に活躍してほしいです。

The Nutcracker(2)音楽ばなし

20150618

チャイコフスキーの好んで使う音型「ヘミオラ」というのがあります。このおかげで、今回はさんざん苦労させてもらいました。

言葉で説明するのが難しいですが、三拍子の曲はふつう

(1,2,3)(1,2,3)~ とカウントするところ、

二小節を一緒にして

(1,2)(3,1)(2,3)~ と大きな三拍子をつくることです。フレーズの締めなどによく使われます。

時々1回だけ出てくるならどうってことはないのですが、これがすごく速いテンポで何十回も続くとなると、メンバーそれぞれのリズム感、テンポ感の微妙な違いが如実にズレとなって現れ、おまけに本来の三拍子を同時に演奏している楽器もありますから、どこが小節の頭だか尻尾だか、という事態になってしまいます。

このバレエには有名な「花のワルツ」をはじめ何曲も素敵なワルツが登場し、そのどれにもヘミオラが使われ、とりわけ第1幕最後を飾る有名な「雪のワルツ」ときたら、これはもうヘミオラ地獄としか言いようがありません。ほんとに何十回練習したことでしょうか。最後まで難しかった場面です。

伊那フィルとしてはいろいろ苦労はしましたが、この名曲にどっぷり浸かってじゅうぶん楽しませてもらったと思います。ほんのちょっとだけ登場する児童合唱も良かったね。

私はトライアングル、シンバルといった金属打楽器など、あといくつかの効果音を演奏しました。狭いオケピットに多くの楽器を並べて演奏するのは、3年前にオペラ「春香」をやったときと同じです。チャイコフスキー特有のフォルテ4つ(ffff、ものすごく、すごく強くという指示。他の作曲家はふつう、こんな記号は使いません)でシンバルを叩きまくる気持ちよさ…

本来なら、素晴しかった(と聞く)バレエの話をたくさん書きたいのですが、オーケストラピットの中にいる私たちには、舞台上の様子は全然わかりません。フィナーレを迎えればお客様もダンサーたちもみんな一体感に包まれてハッピーになるのに、オケだけは蚊帳の外。これはもう仕方のないこととは言え、まったく残念至極です。そのうちDVDができるのを、楽しみに待つとしましょう。

The Nutcracker(1)音楽ばなし

20150616

くるみ割り人形。ご存知バレエの超有名曲。地元の舞踊、オーケストラ、合唱のコラボレーションによる伊那公演が先日行われました。オケはもちろん伊那フィル。私は打楽器での参加。

くるみ割り人形はアマチュアオケのコンサートでもよく演奏されるポピュラーな曲で、大方は「葦笛の踊り」「トレパーク」「花のワルツ」など親しみやすい小曲を並べた、演奏時間20分強の組曲版での演奏です。しかし今回はドドーン!と、正味1時間半の全曲演奏に挑戦しました。

組曲版と全曲とでは、曲の構成・意味合いが本質的に異なります。ひとことで言うと、ストーリーがあるかないかです。

(第一幕)主人公クララがクリスマスにくるみ割り人形をプレゼントされます。皆が寝静まった夜、鼠の王が率いる鼠の兵隊たちが襲ってきます。くるみ割り人形は兵隊人形を率いて応戦します。クララの助太刀で人形軍は勝利を収め、人形は凛々しい王子の姿に変身します。王子はクララをお菓子の国に招待します。(第二幕)そこは、夢のように素敵な世界でした…

組曲のほとんどは、お菓子の精たちが次から次へと繰り出す第二幕の華やかな踊りです。ストーリーとはあまり関係なく、バレエらしい賑やかなナンバー(もちろん踊りも、音楽も、魅力的ですが)が8曲並べられたものです。

それに比して長大な第一幕はまさに波乱万丈。甘いまどろみから激烈な闘いまで、チャイコフスキーがその力を振り絞った素晴らしい音楽が、精緻に、ダイナミックに繰り広げられているのです。白状すると、今回演奏することが決まるまで全曲を聴いたことがありませんでした。いや、お恥ずかしい。

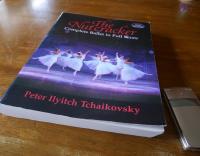

同時に、演奏するのがこんな大変な曲だとも想像しませんでした。写真は指揮者用のスコアです。実に511ページ、中はびっしり音符だらけ。練習に取り掛かったのは昨年11月末ですが、いや難しいのなんのって。ページをめくるたびに新しい曲が現われるということは、ある部分が弾けても、他の箇所に応用がきかないということです。気持ちの切り替えも大変で、「次に始まるのがどんな曲だか思い出す」のに最後まで苦労した人も多かったのでは。

続きます。

関連リンク: 手作りの演奏会 くるみ割り人形上演 (伊那谷ねっと)

どうなる新国立競技場日々雑記

20150610

「もうめちゃくちゃ」第2弾。国と東京都で負担を押しつけあっている新国立競技場、さて、どうなるのでしょうか。

私は以前からこの話題に興味を持ってネット記事などフォローしておりました。そもそもの出発点は、イラク出身英国在住の女性建築家、ザハ・ハディド女史のすごいデザインがコンペで採用されたことにあります。

「巨大なイカ」と評された奇怪な姿。当初の予想をはるかに超えた巨額の建築費の見積もり。そしてあまりの巨大さゆえに、都民のオアシスである神宮外苑の景観を完全に破壊してしまうとされました。だいたいザハ自身が、コンペに勝ったと聞いて「ホントにこれ作るの?」と言ったとか言わなかったとか。(当初プランの予想図はいろいろなサイトで見ることができますから、ぜひご覧を)

1300億円の予算で作る前提のコンペで、3000億を要するザハ案が選ばれた審査の過程はいまだに公開されず、多くの著名な建築家から猛反対の声が上がり、いくら何でもこの建築費は困るとの意見もあり(当り前)イカの足を撤去してデザインをやり直したのがこの写真です。首と手足を引っ込めた「ガメラ」ですか、今度は。

競技会には必須のサブトラックを置くスペースもない。年数回のコンサートやイベントの雨天対応のために会場全体を可動式の屋根で覆う、そのために巨額の建築費と維持費が…となると、本来は何のための建物なのか、という疑問が出るのも当然でしょう。

だいたいこれまでの国立競技場では何故いけないの、耐震補強をして仮設の客席で収容人数を増やせばいいじゃん、という声は無視され、旧競技場はすでに解体されてしまいました。

建築費用については先月、本体整備1388億円、周辺整備237億円、合わせて総工費1625億円とする基本設計が承認されています。これでも既に325億円の予算オーバー。しかしこれは2013年7月時点の単価による概算で、しかも消費税率は5%で計算されており、資材や人件費の高騰を考えると、とてもこの金額ではできないだろうと言われます。

ちなみにロンドン五輪メインスタジアムの建設費は800億円、北京五輪の「鳥の巣」は500億円だったそうな。(wikiによる)その他に年間維持費が35~45億円とか。横浜やさいたまスタジアムの6~8倍。これだけ複雑な建造物ですから、何十年後かの将来、予想される大規模改修費は975億円だと。めまいがしそうな巨費です。

「国立競技場」の建設費を東京都が出すのは確かに筋が違いますが、実際に競技場のメリットを一番大きく享受するのは東京都民でしょう。ですが考えていなかった余計な費用を出すことになる都側の困惑もわかります。

今からでも、身の丈に合った計画を作り直すわけにはいかんのですかね。お金の面でも、機能の面でも。当局のメンツもあるでしょうが、ザハ案に固執しなければならないのか。新競技場で行われるラグビーワールドカップは2019年9月、あと4年余りに迫ってきています。

もうめちゃくちゃ日々雑記

20150604

昨日今日の新聞。突っ込みたくなるようなニュースが山ほどありますね。今回はFIFAの話ですよ。

総会を前に理事たちが一網打尽にされ、「私は無関係」と居直って会長に再選されたブラッターはわずか4日後に辞任を表明。事務局長の不正も摘発。大方ではうすうす「きっとそんなこともあるに違いない」と思われてきたダーティーな部分が、いよいよ明るみに出ようとしています。

だいたい再選されたばかりで何で辞任表明なの、と思いますが、選挙の前に辞めてしまえば、対抗馬のヨルダンのアリ王子が信任されることになります。そうなると、新しい体制に自分の息のかかった理事を送り込むなど影響力を保持することが難しくなる。いったん会長選でアリ王子の芽を摘んでおいて、ゆっくり次期政権を思い通りに作ってゆく狙いだといわれます。

ブラッターはヨーロッパ-スイスの人ですが、UEFA(欧州サッカー連盟)にはずっと嫌われてきた一方、途上国のサッカー発展にはいろいろと援助をしてきたことで絶大な人気を博してきたのだとか。これまでの任期中、ワールドカップの出場枠を途上国中心に拡大してきたことが、結果的に(意図的に?)それまで過半数を占めてきたヨーロッパ勢の存在感を引き下げることになったということですから、我々アジア圏にとってはおかげさまな一面もありました。

巨大な金が動くスポーツ組織です。IOCの例を引くまでもなく、賄賂や不正がうごめく温床となっても不思議はありません。これまでもサッカー界には不可解なこと、不愉快なこと、たくさんありましたからね。日本開催がほとんど決まっていた2002年ワールドカップに、何故か韓国が割り込んできて共同開催になったことなんて、不愉快の最たるものでしょう。訳が解らないとしか言いようがありませんでした。

人心を一新し、透明度の高いクリーンなFIFAにできるのか。スポンサーたちも厳しい目を光らせています。会長の後任にあのジーコが意欲を見せているそうですが、彼にどれほどのマネジメント能力があるのでしょうか?何しろ我々はかつて「ジーコジャパン」の体たらくを見ているだけに。

とりあえず、2022年開催予定のカタールは、選定を見直した方がいいですね。どう考えても無理があります。酷暑を避けて冬開催にしようなんて、後出しジャンケンもいいところです。ま、見直したからって、そう簡単に日本開催になるとは期待していませんけど。(アメリカが本命なのだとか)