ブリティッシュ・ベイクオフ読んだり見たり

20250516

BBCが制作し、現在NHK教育TVで毎週木曜夜に放送されている番組「ブリティッシュ・ベイクオフ」。これは面白い。録画して二度ずつ観ています。

12人のアマチュアベイカー(baker、焼く人)が登場します。それぞれ趣味の菓子やパン作りで腕に覚えのある人たち。パイ、ビスケット、パン、プディングなどさまざまな課題にチャレンジし、厳しい審査により最下位の一人が脱落していく、よくある形の料理コンテスト番組です。本家イギリスでは既にシーズン15まで放映されている人気番組で、NHKではもともと60分の番組を一週30分ずつに分け、現在はシーズン5がオンエアされています。(国内CS放送では、既にずっと先まで放送されているみたい)

挑戦するベイカーたちはさまざまな年齢・経歴・職業で、今回最年少は17歳の女子高生、最年長はたぶん70代のおばあちゃん。審査を務めるのはポールとメアリーの二人で、ベイカーたちが悪戦苦闘した作品を大変厳しく、時にはこっぱみじんに批評します。それだけに、たまに味が高く評価されると皆ほんとうに嬉しそう。

審査員二人が特にこだわるのは、良く焼けているかどうか、です。フィリングを入れたお菓子やパンで、焼いているうちに具から水分が出てしまうことがしばしばあります。作成途中、ベイカーに「この具は水分が多いぞ、大丈夫か?」とヒントを投げているのに、ああ…と思っていると、完成品は予想通りナマ焼け。小麦粉の美味しさはやっぱり、火が通ってこそですね。

続けてみていくとベイカーの個性が出てきます。過去に登場した女性は、出来上がりの見た目は実に独創的で素晴らしいのに、味が伴っていないと毎回言われ続け、それでも最後まで見た目にこだわりました。決勝ではみごとに味と見た目を両立させました。この姿勢は実に印象的でした。

毎回変わるチャレンジの題材を見るのも楽しいです。シーズン4では本欄で何度か言及した「スェットプディング」が登場しました。イギリスの伝統的なお菓子で、子供の頃読んだドリトル先生では「アブラミのお菓子」と訳されています。どんな味と形なのかイメージが湧かなかったのですが、この回で実物を初めて見ることができました。ああ、食べてみたい。どなたか国内で入手できるところ、ご存じないですか?

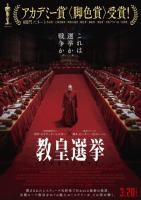

教皇選挙読んだり見たり

20250429

ローマ教皇が亡くなったため、新しい教皇を指名するための選挙が5月7日から行われるとのことです。枢機卿と呼ばれる高位聖職者のうち、80歳未満の135人が世界中からバチカンのシスティーナ礼拝堂に集まり、外部との連絡を絶って缶詰めになって教皇選挙に臨みます。日本人の枢機卿もいるそうです。

全体の三分の二の票を得る人が出るまで、何度でも投票を繰り返します。これまで最長では教皇が決まるまで5日を要したとのこと。この教皇選挙のことをコンクラーベConclaveといい、文字通り「根競べ」となるのは皆さんご存じの通りです。

何というタイミングか、その名もズバリ「教皇選挙」という映画が公開されています。あまりにもお堅い題名ゆえに敬遠する人も多かったのではないかと思いますが、内容は一級の心理サスペンスだとなかなかの評判で、そのうち観てみたいと思っていた映画です。先日行ってきましたよ。

結論を言いますと、素晴らしい傑作です。あまりにも濃密で、退屈する暇もない。

主人公は枢機卿の一人で(ハリー・ポッターでヴォルデモート卿を演じた人)前教皇の死去により教皇選挙を仕切る役目となります。映画では枢機卿は108人、72票を得れば当選。有力な候補者の中には保守派、革新派、人種の違いなどさまざまな立場があり、彼らを推す人たちにもそれぞれ思惑がある。

もちろん一度の投票では終わらない。投開票を繰り返すうちに、陰謀で過去のスキャンダルを暴かれる人、その陰謀を仕掛けたことが発覚して信を失う人、当初はその気がないと言っていたのに途中から色気を隠さなくなる人などなど、選挙の裏はドロドロの様相を示してきます。

教皇選びが進まない中、衝撃的な事件が起こり事態は急変して、方向が決まっていきます。そして… という映画で、誰が選ばれるかというサスペンスと、急死してもはや知ることのできない前教皇の意思をめぐる謎。これは極めて上質なミステリー映画です。昨年度の米アカデミー賞で「脚色賞」しか獲れなかったのが信じがたい。

迫真のフィクション。あと一週間ほどで、実際にコンクラーベが行われるのですよ。今回は有力候補が不在だとされていますが、新教皇が決まるまでにどんな策謀が秘密裏に行われるのでしょうか?

そして…の後は、ぜひ映画館で。5/16まで塩尻東座で上映中です。

関連リンク: 「教皇選挙」公式サイト

Instruments of a Beating Heart読んだり見たり

20250303

今日は米アカデミー賞の発表があり「ANORAアノーラ」が作品賞・監督賞・主演女優賞などに輝きました。。

その中で、ほとんど話題にならなかった「短編ドキュメンタリー賞」にノミネートされた日米共同制作の「Instruments of a Beating Heart 心はずむ楽器たち」がありました。NHKとNYタイムズによるもので、監督は山崎エマさん。東京都世田谷区のある公立小学校が舞台です。

-----------------------------------

(NHKサイトより)新1年生の入学式で「歓喜の歌」を披露するという最終学期の課題が課せられた1年生たち。あやめさんは、大役である大太鼓の奏者となるためオーディションに挑戦するも望み叶わず。その後演奏メンバーには選ばれるが練習では…。カメラが学校に入ったのはコロナ禍真っただ中の2021~22年。1年間長期密着した映像には、見たことのない子供たちの日々が記録されていた。

-----------------------------------

NHKで1日の深夜にTV放送されるのを番組表で見つけました。予備知識ゼロでしたがタイトルに興味を持ち録画して観たのです。

小学校1年生、可愛いですね。オーディションでは大太鼓は一人しか選ばれません。発表のとき「まず手を挙げてオーディションに挑戦した皆さんに拍手です」と先生。選ばれた児童は飛び上がって歓喜し、落選した子は悲しむ。落ちて泣いている少女を励ます男の子。感情の自然な吐露が微笑ましい。

あやめちゃんは次にシンバル奏者選考に挑み、今度は見事に選ばれます。しかし練習では出を間違える失敗の連続。音楽の先生に厳しく叱責されます。

「他のみんなはもう楽譜なしでできるようになっている。みんなはどうして楽譜を見ないでできているの?(たくさん練習したからです、と返事)あなたは本当に練習したの?うまくできないのに、先生のところに相談にも来ないよね? オーディションに合格すれば、それでおしまいなの?それがゴールなの?」あやめちゃんは何も言えず、ぽろぽろと涙を流します。泣いているあやめちゃんを優しく励ます担任の先生。

さあ本番の入学式。新入生の前で、あやめちゃんはしっかり演奏できるでしょうか。心を動かされるドキュメンタリーです。 結局アカデミー賞獲得はなりませんでしたが、3/3現在、YOUTUBEで23分ほどの全編を観ることができます。

関連リンク: 山崎エマ監督と映画監督HIKARIさんの対談

楳図かずお(1)おろち読んだり見たり

20241107

漫画家、楳図かずお氏の訃報が。88歳とのこと、私が思っていたよりも、ずいぶん高齢だったのですね。

子供の頃から怖い話は基本的に苦手です。ホラー映画はほとんど観ませんし、心霊写真なんてのも嫌ですね。漫画になると絵面のせいか怖さが幾分緩和されるので、恐怖新聞とかエコエコアザラクとか魔太郎とか、それほど敬遠することなく読んできました。

その中で楳図かずおの漫画は、やっぱり怖いんだけれど、不思議と惹きつけられるものがありました。強く印象に残っているのは、連作「おろち」。特殊能力をもつ美少女おろちが、日常の陰に隠された市井の人々の恐るべき実態に気づき、興味を持つところから始まります。

おろちは基本的に傍観者です。事態を自分の力で動かそうという意思は強くありません。たまに登場人物を救ったり事件を解決させようと動いても、そのおかげで解決することはあまりないのです。それどころか好奇心や出来心で、のちの悲劇の原因を自ら作ってしまうことさえもある。(これはさすがにひどい)

いつも嘘ばかりついて周囲に迷惑をかけている男の子が、隣家で起こった殺人を偶然目撃するものの、誰からも信じてもらえず、犯人から狙われる「かぎ」。いわゆる「オオカミ少年」の話ですが、嘘つき小僧の憎たらしさと後半のサスペンスがいいです。

自宅で強盗に刺され首の大怪我を負った赤ちゃんの話「秀才」。優しかった母は事件後人が変わり、子に常軌を逸した勉強漬けの毎日を強いる。成績は良くても遊びも知らず友達もできず、泣きながら机に向かっていた子はあるとき強盗事件の真相を知り、一流大学合格を目指して別人のように無我夢中で勉強に取り組み始める。母は子の変化を受け止められず、変貌したわが子に怯えるようになる…

などなど、ただ怖いだけでなく心の中に隠された闇を描く話に引き込まれました。上記2作は優しいエンディングですが、悲しい運命に翻弄されたあげくまったく救いのない終わり方をする話もいくつもあります。描き込まれた迫力のある絵、背景はどのページも真っ黒、震えたような独特の描き文字も雰囲気を作っていました。

漂流教室の話は、また次回。

がんばっていきまっしょい(2)読んだり見たり

20240715

松山と周辺の美しい情景が、ボートの動きの美しさとも重なって、えもいわれぬ映像を見せてくれます。思わず見とれてしまう場面の連続です。

ボートを漕ぐ。いや漕ぐという動作以上にボートそのものが、この映画で深く印象に残ります。オールの先端が着水し、水を大きく掻いたのち、再び水面に戻る。この単純な動きに魅せられます。きらめく陽光に水しぶきが飛び散る場面は、僅かな時間ではかなく消えてゆく輝きを表していて、この映画のテーマとシンクロしているようです。

水面を進むボートの何と美しいこと。スクリーン右手からスマートな艇体が音もなくすっと現れ、画面中央に流れてくる。懸命に艇を漕ぐ選手たちの姿とは裏腹に、優雅に滑るボートの姿は実に魅力的です。悦子が冒頭で一目ぼれするのも、わかる気がします。手前と奥のボートをタイミングよく撮影するのはさぞかし大変だったろうと思いますが。

そのバックに流れる主題曲「オギヨディオラ」。リーチェという女性シンガーが英語で歌う、韓国の船漕ぎ歌だそうです。伸びやかで、ナチュラルで、心に響く。サントラのCDを持っていて車内でもよく聴いています。いつもは固く避けているカラオケをどうしても歌わなくてはならないとき、この歌はないかと探しますが、残念ながら曲目リストで見たことがありません。

Sun is rising and down

Moon does all the same dance

Roads tell us how to reach the sky

Sun is rising and down

Moon does all the same dance

Roads in between us become one

Ogiyodiora Ogiyodiora

See the wind blows back and the rain comes close

So, why don't we row the boat again (サビ部分)

コーチが悦子と心を開いたとき、「万灯会(まんとうえ)がとても綺麗なんよ」と話をします。道後温泉近く、石手寺の万灯会。コーチの過去の事情を暗示する言葉。そんなことはつゆ知らず、少女たちは最後の合宿で境内を埋め尽くす灯明を見ながら「寂しいなあ、来年はもうないし」と呟きます。彼女たちもこの美しい時間が、いま限りのものだと感じているのです。

詩情にあふれた素晴らしい映画だと思います。もし観る機会がありましたら、ぜひ。

がんばっていきまっしょい(1)読んだり見たり

20240712

四国松山の道後温泉。5年半かけた改修工事がこのほど完了し、営業再開したということです。私が2年前に訪れたときは工事中で狭いお湯にしか入れず休憩所も使えず、まったく残念でした。

ちょうどタイミングよく?BSで松山を舞台にした映画「がんばっていきまっしょい」(1998、磯村一路監督)を放映してくれたので再見し、改めて魅了されました。道後温泉も少し登場します。

…悦子(田中麗奈)は名門、伊予東高校(松山東高校がモデル)に合格したものの、高校生活での目標を見つけられずにいた。たまたま海でボートの練習をしている人たちの姿を見て「私もやってみたい!」と一念発起し、それまでなかった女子ボート部を作ろうと奔走する。気が進まない友達に「新人戦まででいいから」と頼み込み、ようやくナックルフォアのチームを組める5人の初心者メンバーが揃う。

男子部員に教わりつつ練習を始めるが、自分たちで重いボートを持ち上げ運ぶこともできず、まともにオールも扱えない。それでも見よう見まねで練習を重ねて出場した新人戦、断トツのドベとなってしまう。悔しくて悔しくてたまらない。ここで辞める筈だった仲間たちも、このまま引き下がれるかとボートを続けることにした。

そんなある日、女子ボート部にコーチ(中嶋朋子)がつくことになった。もと日本選手権で活躍した人らしいが全然やる気がなく、生徒たちにロクな指導もしない…

彼女たちは本気でボートに取り組んではいますが、青春スポ根もののような、厳しい練習に耐えて勝利をつかみ取れ!的なテイストは、映画には少ないです。この年代にしかない輝きにあふれた彼女たちの日常にスポットを当て、映画を観る私たちには過去のものになってしまった、あの頃の美しさを思い出させてくれます。

主人公たち、共通一次試験を最初に受けた学年という設定で、私と一つ違うだけなのです。不自然な美少女は登場せず、どこにでもいるような普通の女子高生ばかり。演技力もそうあるとは思えない。田中麗奈はこの映画がデビュー作だったそうですが、目力こそありますが私にはフツーの人ですよ。でもそこがまた、味があっていいんですよね。

プロジェクト・ヘイル・メアリー読んだり見たり

20240223

新聞の書評欄でたまに、とても読書欲をそそるものを見つけることがあります。本書もその一つ。ハードカバーのSF小説を読むなんて私には滅多にないことですが、大変興味深くわくわくして読みました。

主人公は病室のような空間で長い眠りから目を覚まします。独りぼっち、自分の名前もこれまでの人生経験も、なぜ自分がこんな場所にいるのかも記憶していません。コンピュータに呼びかけると一通りは答えてくれて、食事の世話などしてくれますが、本質的なことは教えてくれない。というか、何をどう質問していいのかわからない。

彼は室内を探検し、実験設備のようなものを見つけます。いろいろなヒントから自分が宇宙空間にいること、科学的知識を持っていることもわかってきます。自分はここで何をするべきなのか?彼はそれをだんだん蘇ってくる記憶とともに探します。

物語は過去の地球と現在の宇宙船を行き来しながら並行して進んでいき、これまでの経緯と彼の任務が徐々に明らかにされます。地球ではアストロファージと命名される特殊物質が太陽にとりつき、その影響で日照が減少しつつあります。このままでは数十年後、地球は寒冷化による飢餓で滅亡してしまう。その解決のヒントが十数光年も彼方の恒星系にあるらしいのです。

…という話で、主人公はさまざまな困難に直面しながら地球を救うため奮闘します。途中で異文化との出会いがあり、この小説を決定的に面白くしています。彼はミッションを果たして、無事地球に帰りつけるのでしょうか。

ネタバレなしではこれ以上紹介のしようもないのですが、熱いです、おすすめします。映画化も決まっているみたいですが、原作を上回る面白さを提供できるのかな?

ヒッチコック読んだり見たり

20231228

サスペンスの巨匠、スリラーの神様。

「ヒッチコックの映画術」という映画、予告を見て面白そうだと思い、観に行きました。ヒッチコック本人があの世から自作の映画技法を語る、という趣向です。そんなことあるかい、と思う方は観てみて下さい。ちなみに私はヒッチコック自身の話す声は殆ど聞いたことがありません。

ごく初期のものも含めて多くの作品が登場し「逃避・欲望・孤独・時間・充実・高さ」という6つの観点で凝らされている工夫を解説しています。例えば時間に追われている人にとって、物事がスムーズに進まないことはとてもイライラします。その感覚を観客にどう見せるか。

あるいはヒッチコックお得意の俯瞰。画面の構図で不安や孤独を示し、すべてを見通している全能感までを示す。…みたいなエピソードをたくさん詰め込んだ映画でしたが、正直言ってやや退屈でした。ご本人(ということになっている)の単調なナレーションは眠気を誘いました。

wikipediaによれば彼は53の長編映画を監督していて、いま数えたら私はそのうちの22作品を観ています。まあまあ観ている方でしょう。学生時代には時折リバイバルされる旧作を好んで観たし、BSでもしばしば放送されています。イギリス時代のものは殆ど知らないので、ぜひBSでやってくれるといいのですがね。

ヒッチコック作品をランキングしたサイトは実にたくさんあり、人気を裏付けています。「サイコ(60)」「鳥(63)」「裏窓(54)」あたりが上位の常連になっています。これらも傑作だと思いますが、私の好みでベスト3を選ぶならば、

1、めまい(58)

2、知りすぎていた男(56)

3、レベッカ(40)

となるでしょうか。「めまい」の謎と失われたものへの喪失感は極めて印象的でした。色彩も素晴らしい。「レベッカ」は学生の頃リバイバルで観て大変感銘し、その当時は過去に観た映画のベストワンと思っていましたが、長らく観ていないのでもう一度観てみたい。いまなら、そこまでとは思わないかな?

「知り過ぎていた男」はサスペンスとユーモアの同居がうまくできています。コンサートでのシンバルの一撃を合図に暗殺が行われるというのが面白い。シンバル奏者の延々と休みが続くパート譜の大写しを見て苦笑しない打楽器奏者はいないでしょう。誘拐された子供が母の歌声に応える場面、胸が締め付けられます。

驚嘆の超絶技巧読んだり見たり

20231124

まずはこの2枚の写真をご覧ください。。

これは二つとも木彫の作品です。アゲハ蝶の作品は彩色を一切せず、よく似た色合いの木を使って寄木細工のように組み立てたもの。本物の蝶とおおむね同サイズで、大変精緻な技術だと思います。

しかしさらに見ていただきたいのは、蝶が乗っている台座です。ここで表された水滴は、台座の木をその部分だけ残して彫り下げ、磨きぬいて曲面を出して作られたものなのです。つまりこの台座は、水滴も含めて一枚の板から彫り出されているのです。彩色せずに。

スルメイカの作品。本物としか思えない微妙な曲線と、粉を吹いているかのようなざらざらした表面。これが木彫りでできているとは考えられない、このまま焙って七味マヨネーズでもつけて食べてしまいたいでしょう。

驚くのはまだ早い。このスルメは、先端につけられたクリップ、その先の金属の鎖まで含めて、一本の角材を削って作られています。パーツを組み合わせて作ったのではありません。想像を絶する手間がかかっています。

このような精巧極まりない現代の作品を集めた展覧会「超絶技巧、未来へ!」を観覧してきました。一部写真撮影可だったのでスマホで撮ってきましたが、より鮮明な写真を見たい方はリンク先などでご覧ください。

以前NHK「日曜美術館」でこの展覧会が紹介されて、ずっと行きたいと思っていたのです。今年の4月から6月には長野県立美術館で開かれていたのですが行きそびれ、今回東京(三井記念美術館)でようやく目にすることができました。会期は今週末までということで、滑り込みです。

このほかにも金属加工や漆芸、ガラス、刺繍、切り絵などさまざまな分野の作品が並べられました。どれだけモデルに近づけるかという技を通し、素材の本質に迫ろうという意気込みが感じられ、圧倒されました。

昔のTVチャンピオンで「手先が器用選手権」というのがありましたが、この若い作家たちの器用さと根気(執念)といったら人間技とも思えませんね。これほど根を詰めて制作していたら寿命を縮めてしまうのではないか、などと余計なことを考えてしまいます。

関連リンク: 美術手帖サイト

福田和也氏のいま(2)読んだり見たり

20230622

本書は「男はとんかつである」という一章から始まり、居酒屋、蕎麦屋、洋食屋など18軒が取り上げられています。ほとんどは老舗で、福田氏が体を壊すずっと前から贔屓にし通い詰めていた店です。(私が行ったことのある店は一軒だけ)

どの店に行っても必ず飲酒しているのは相変わらずで、昔のような暴飲はさすがにできないでしょうが、大丈夫かなと余計な心配をしてしまいます。氏の大好きなフレンチやイタリアンが取り上げられず、あれほど飲んでいた高級ワインが本書にまったく登場していません。もちろん理由があるのでしょう。

福田氏は以前から、新しい店を開拓することには興味がない、と公言しています。「コロコロ色んな店に行って、色んなメニューを食べてても、そりゃ目先は変わるだろうけど、本当に旨いものを食ってることになるのかね」(『罰あたりパラダイス』より)。

世間にあふれるグルメ情報を見ながら新しい店に行きたがる人(私も)には少々耳が痛くもあります。それまで散々色んな店に行き色んなメニューを食べた上での発言ですから、今更目先を変える必要もないのでしょう。食に対しても保守を貫いているのは大したものです。

コロナ真っ最中に雑誌に不定期連載されたものらしく、飲食業いじめとしか思えなかった当時の理不尽な規制に怒りを抑えられない記述が随所に見られます。その中にあって苦闘しながら店を続けてきた店主たちの、常連客への感謝の言葉は共通しています。

「保守とは横丁の蕎麦屋を守ることである」というタイトルはここから来ています。馴染みの店が暖簾を下ろすのをただ嘆いていても、どうにもなりません。支えて守っていくのは私たちです。

正直な印象ですが、文章には以前のような迫力があまり感じられません。今の福田氏の精一杯なのかもしれません。戻ってきてくれたことは嬉しいですが、遊びと仕事をフル回転でやっていたときの冴えをまた見せてほしいと思います。